Galilée ou l’invention de la science moderne

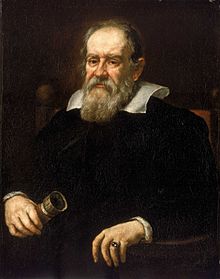

Galileo Galilei : ce savant, mathématicien, physicien, astronome, incarne pour beaucoup la naissance de l’esprit scientifique moderne au début du XVIIe siècle. Depuis la biographie de son élève Vincenzo Viviani, jusqu’aux travaux des principaux fondateurs contemporains de l’histoire des sciences on ne citera ici qu’Alexandre Koyré pour le domaine français

Avec Galilée, ce n’est pas uniquement l’origine de la science moderne qui est en jeu mais aussi l’histoire de ses pratiques, de ses acteurs, des lieux où elle s’élabore et des questions nouvelles qu’elle pose à la théologie, catholique ou protestante, suscitant, à partir du XVIIe siècle, tensions et oppositions, parfois violentes, avec l’Église. Pour le comprendre, l’historien peut s’appuyer sur les traces abondantes laissées par le savant, dont une œuvre et une riche correspondance tant professionnelle que personnelle. C’est ainsi que peuvent être reconstitués les cinq actes de la vie de ce chercheur exceptionnel auquel ses découvertes valurent la condamnation de l’Église.

Vous souhaitez lire la suite ?

Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.

Ce qui est rarement souligné, c’est que la Révolution Scientifique du XVIIe siècle se caractérise par le passage de la statique archimédienne (qui était déjà mathématisée) à la dynamique newtonienne. Passer de la statique à la dynamique nécessitait de prendre le temps comme variable fondamentale du mouvement. C’est Galilée qui prit cette décision historique, à la fois dans ses expériences des plans inclinés et dans ses études du pendule. Prendre le temps comme variable dans des expériences de physique terrestre, comme la chute des corps, n’allait en effet pas de soi. Il fallait en effet disposer d’étalons de temps plus courts que les cycles des astres, et plus répétitifs et plus fiables que le sablier, la clepsydre ou même les horloges mécaniques. Bien qu’il ne disposât pas de tels étalons, Galilée contourna néanmoins la difficulté et, s’il ne put les mettre en pratique lui-même, c’est lui qui découvrit les étalons de temps de la physique terrestre que seront les mouvement inertiels, qui permettent en effet une spatialisation fidèle du temps, et la périodicité du pendule. Ces éléments sont développés dans un essai intitulé La mathématisation du temps, De la science hellénistique à la science moderne (https://www.vrin.fr/livre/9782711644056/la-mathematisation-du-temps), publié en 2024 aux Presses universitaires de Laval, dans la collection Zêtêsis dirigée par Jean-Marc Narbonne, titulaire de la Chaire de Recherche du Canada en Antiquité Critique et Modernité Émergente et directeur du projet international de recherche Raison et Révélation : l’Héritage Critique de l’Antiquité, et chez Vrin. Il a pour auteurs un philosophe des sciences québécois, Jean-Claude Simard, et moi-même, polytechnicien , que Jean-Marc Narbonne a réunis à cette occasion.

Merci à Maïté Pioffet des ses éventuelles réactions à ces quelques remarques.