Épistémologie Histoire

Clio Prépas > Préparation au concours du CAPES et Agrégation > Méthode > Épistémologie Histoire

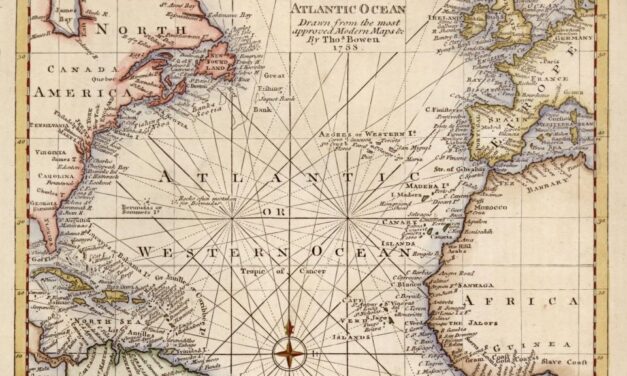

Les formes globales et connectées de l’histoire atlantique

Mickaël Lauquin | 17 Mai 2025 | Épistémologie Histoire, L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

Ces dernières années, la New Atlantic History s’est éloignée des approches structurantes développées par les fondateurs de cette discipline depuis les années 1970. L’effet du Cultural Turn est évident dans ces transformations. Sans forcément renoncer à une vision systémique du « monde atlantique », les historiens s’intéressent davantage aux formes de connexions, de transferts, d’hybridation, de rencontres et de croisements. Cette fiche décrit donc différentes approches contemporaines de l’Atlantic History: l’histoire entremêlée (Entangled History), le système atlantique, la micro-histoire atlantique (New Area Studies), la biographie des « passeurs » et des intermédiaires (tricksters, brokers, go-between).

Lire …Un paradigme évolutif (3): la New Atlantic History

Mickaël Lauquin | 9 Mai 2025 | Épistémologie Histoire, L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

Cette fiche historiographique porte sur les transformations de la New Atlantic History dans le monde anglo-saxon depuis le Cultural Turn et le développement de la Global History dans les années 1990. Elle a été écrite à partir des notes de nombreuses lectures sur le sujet, qui se trouvent ajoutées en note en bas de page.

Cette fiche s’intéresse au développement le plus récent de l’Atlantic History. Ici, c’est la dernière phase qui est traitée: celle d’une construction analytique et d’une catégorie explicite d’analyse historique (depuis les années 1990 et 2000).

Lire …Un paradigme évolutif (2): l’Atlantic History

Mickaël Lauquin | 9 Mai 2025 | Épistémologie Histoire, L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

Cette fiche historiographique porte sur la véritable naissance de l’Atlantic History dans le monde anglo-saxon. Influencés par les Cultural Studies, plusieurs historiens américains et irlandais ont développé une nouvelle synthèse épistémologique, qui a elle-même été révisée quelques années plus tard, au contact des autres transformations de la recherche historique. Il s’agit de l’une des plus anciennes formes de l’histoire global, avant la naissance de la Global History dans les années 1990.

Cette fiche a été écrite à partir des notes de nombreuses lectures sur le sujet, qui se trouvent ajoutées en note en bas de page.

Cette fiche s’intéresse au développement et à la généalogie de l’Atlantic History. Ici, c’est la deuxième phase qui est traitée: celle de l’étude des relations commerciales transatlantiques, des diasporas et de la traite négrière (des années 1970au début des années 1990).

Lire …Un paradigme évolutif (1): généalogie de l’Atlantic History

Mickaël Lauquin | 9 Mai 2025 | Épistémologie Histoire, L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

Cette fiche historiographique porte sur la naissance de l’Atlantic History dans le monde anglo-saxon, mais aussi en France. Il s’agit de l’une des plus anciennes formes de l’histoire global, avant la naissance de la Global History dans les années 1990. Elle a été écrite à partir des notes de nombreuses lectures sur le sujet, qui se trouvent ajoutées en note en bas de page.

Cette fiche s’intéresse au développement et à la généalogie de l’Atlantic History. Ici, c’est la première phase qui est traitée: celle du White Atlantic (des années 1940 au début des années 1970).

Pourquoi faut-il « ré-orienter » l’histoire du monde global? Partie 6 – Le galion de Manille

Mickaël Lauquin | 15 Juil 2024 | Épistémologie Histoire

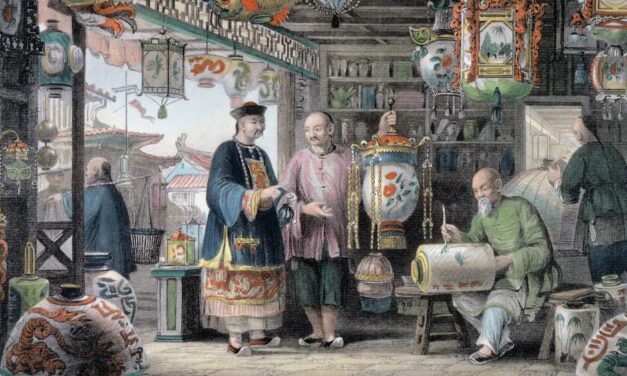

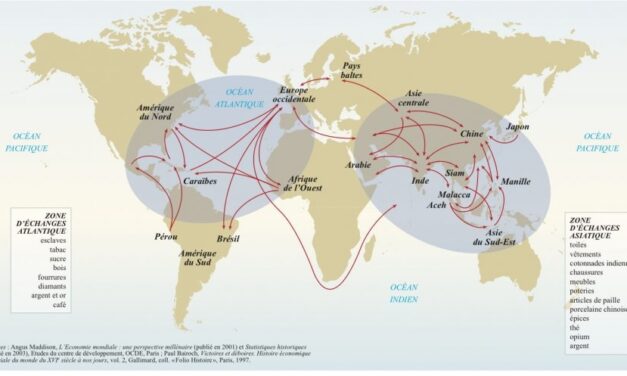

Dennis Flynn et Arturo Giraldez est que la mondialisation débute en 1571 avec la fondation de Manille. Le comptoir érigé par les Espagnols aux Philippines sert à échanger l’argent des mines de Nouvelle-Espagne avec les préciosités chinoises (porcelaine, soie…). La mondialisation est née de la rencontre entre une réforme fiscale inévitable dans la Chine des Ming, abandonnant le système de papier-monnaie pour un étalon-argent, et la découverte de mines d’argent en Amérique. L’Espagne, en dominant le marché mondial de l’argent, devient l’un des principaux fournisseurs d’argent de l’Empire des Ming dans le dernier tiers du XVe siècle. En échange, les Chinois abandonnent volontiers l’or qui est considéré comme de moindre valeur. C’est grâce à ces échanges, portés par le célèbre « galion de Manille », que les Espagnols mènent une politique militaire vigoureuse en Europe. C’est le commerce d’argent avec la Chine qui explique l’hégémonie de l’Espagne pendant son Siècle d’Or.

Lire …Pourquoi faut-il « ré-orienter » l’histoire du monde global? Partie 5 – La Grande Divergence

Mickaël Lauquin | 15 Juil 2024 | Épistémologie Histoire

Kaoru Sugihara reprend le dossier de la grande divergence pour en donner une nouvelle chronologie et insister sur l’autonomie des pays comme le Japon. L’économie de l’Asie était beaucoup plus dynamique que celle de l’Europe jusque vers 1850-1870. C’est le fruit de deux voies de développement totalement différentes: le développement de technologies à forte intensité de main-d’œuvre (« labour-intensive technology ») en Asie et l’industrialisation à forte intensité de main-d’œuvre (« labour intensive industrialisation ») en Angleterre et en France. Ce n’est qu’après la défaite du Japon en 1945, avec l’occupation du Japon par les Etats-Unis et les aides économiques à la reconstruction du pays (plan Dodge) que les deux voies ont fusionné. Le Japon est devenu la première puissance industrielle et économique d’Asie; les substitutions des importations ont provoqué le développement de l’industrialisation; les délocalisations ont entraîné le « vol des oies sauvages » et les Nouvelles Economies Industrialisées (Singapour, Hong-Kong, Taïwan, Corée du Sud) et l’économie japonaise a eu les moyens de mener une conversion sectorielle vers les services et le développement des hautes technologies, qui font encore son succès aujourd’hui.

Lire …Pourquoi faut-il « ré-orienter » l’histoire du monde global? Partie 4 – La Chine et le système tributaire

Mickaël Lauquin | 15 Juil 2024 | Épistémologie Histoire

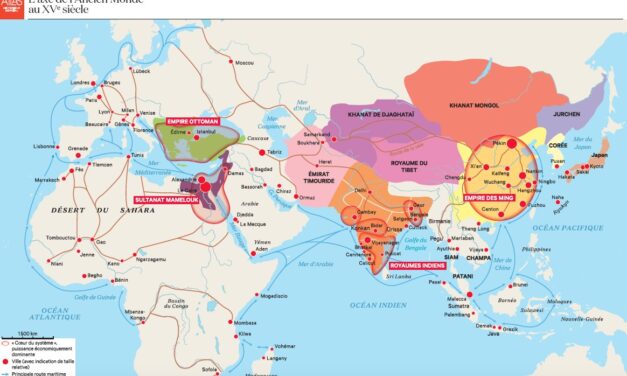

Takeshi Hamashita décrit l’antériorité d’un système-monde asiatique en développant la notion de « région-monde ». L’Asie de l’Est aurait été, depuis la dynastie Han, un système-monde régional migratoire, tributaire et commercial dominé par la Chine. Il anime ainsi une multiplicité de semi-périphéries autour d’un système de don-contre don appelé le « chao-gong ». A partir de la fin du XVe siècle, seul le Japon post-ère Sengoku aurait été en mesure de se transformer en une semi-périphérie capable de concurrencer le centre chinois. Ainsi, quand les Européens pénètrent l’Asie de l’Est et du Sud-Est au XVIe siècle, ils entrent dans un monde déjà parfaitement organisé.

Lire …Pourquoi faut-il « ré-orienter » l’histoire du monde global? Partie 3 – Histoire du capitalisme asiatique

Mickaël Lauquin | 15 Juil 2024 | Épistémologie Histoire

Pour Giovanni Arrighi, l’Europe et l’Asie ont suivi deux chemins de développement différents; ils ont alors développé deux formes différentes de capitalisme et deux voies de prospérité. Le point de départ de cette création du capitalisme est lié au même phénomène: la déstructuration des réseaux commerciaux (la « route de la soie ») par les invasions mongoles au XIIIe siècle. L’empire mongol a constitué, pour la première fois, un système-monde eurasiatique. Mais la réponse de l’Occident méditerranéen à la transformation des relations commerciales a été très différente de celle des Ming à la même période. Si ces deux voies s’opposent sur bien des points, elles ont aussi fusionné au moment de la « rencontre » pour aboutir au capitalisme actuel, qui a donc une double origine et apporte une autre interprétation de la « Grande Divergence ».

Lire …Pourquoi faut-il « ré-orienter » l’histoire du monde global? Partie 2 – La Chine dans le système-monde

Mickaël Lauquin | 15 Juil 2024 | Épistémologie Histoire

Andre Gunder Frank dénonce l’eurocentrisme traditionnel qui amène les économistes, les sociologues et les historiens à se persuader que le capitalisme n’a pu naître qu’en Occident. Théoricien du « développement du sous-développement », il n’hésite pas à reconnaître la validité de sa théorie à tous les lieux et à toutes les époques. Pour lui, le système-monde n’a pas été mis en place au XVIe siècle par la naissance du capitalisme, tout simplement parce que les premières traces du capitalisme sont apparues dans le monde des cités-Etat du Croissant fertile vers 2500 avant l’ère commune. Le système-monde n’est donc pas âgé de 500 ans, mais de 5000 ans. Le centre s’est déplacé des plaines fluviales de Mésopotamie vers l’Orient et la Chine est rapidement devenue le nouveau centre. Les prédations britanniques en Chine au XIXe siècle (pendant les guerres de l’opium) ont provoqué l’effondrement de ce centre et une transition hégémonique vers la Grande-Bretagne impérialiste. Mais cette hégémonie a été temporaire; pour Frank, il est naturel que la Chine retrouve sa place sur l’échiquier mondial à la fin des années 1990.

Lire …Pourquoi faut-il « ré-orienter » l’histoire du monde global? Partie 1

Mickaël Lauquin | 15 Juil 2024 | Épistémologie Histoire

William McNeill défend l’idée que la Chine est le centre du système-monde eurasiatique depuis l’an mil de l’ère commune. A la même l’époque, le monde chrétien est divisé par des querelles entre le jeune Saint-Empire Romain Germanique et la Papauté romaine; la Chrétienté provoque un schisme avec le Patriarche de Constantinople; la Méditerranée est de plus en plus parcourue par des flottes musulmanes qui menacent les intérêts des marchands italiens et des normands de Sicile; le monde musulman se divise entre 3 califats… La Chine, au contraire, assure une domination efficace sur toute l’Asie de l’Est continentale et insulaire. Les Européens n’ont accédé au même niveau de développement que les Chinois qu’au XIIIe siècle, après que les Mongols aient apporté en Méditerranée des connaissances et des technologies maîtrisées depuis plusieurs siècles en Asie. Le basculement se produit au début du XVIe siècle, au profit des Portugais qui pénètrent dans un océan Indien déjà très parcouru, mais par des flottes bien moins menaçantes.

Lire …La Big History et l’histoire environnementale globale

Mickaël Lauquin | 30 Mai 2024 | Épistémologie Histoire

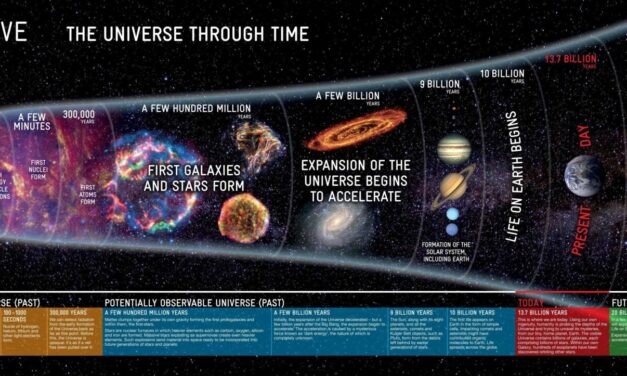

La Big History est une approche historique globale qui étudie l’histoire universelle dans l’espace et dans le temps, depuis l’origine du monde (le Big Bang) jusqu’à aujourd’hui. Elle intègre autant l’histoire que la cosmologie, les sciences humaines et les sciences dures. De cette manière, la vision du temps est entièrement modifiée. Celle de l’histoire environnementale l’est aussi.

Lire …Bruce Mazlish et la New Global History Initiative

Mickaël Lauquin | 30 Mai 2024 | Épistémologie Histoire

La langue anglaise n’a qu’un mot pour désigner la « mondialisation » : Globalization. Pourtant, cette unité sémantique n’est pas sans nuances dans l’approche de l’histoire du monde : World History et Global History désignent deux méthodologies totalement différentes. Bruce Mazlish est l’un des historiens qui a le plus défendu la Global History plutôt que la World History, dans le cadre de la New Global History Initiative.

Lire …

La prise en compte des « modes de production » dans l’analyse système-monde

Mickaël Lauquin | 30 Mai 2024 | Épistémologie Histoire

En 1974, Immanuel Wallerstein a développé la théorie des systèmes-monde, une forme de recherche épistémologique et historiographique spécifique à l’intérieur du vaste programme de la Global History. A l’intérieur de ce modèle théorique, qui a par ailleurs été complexifié par d’autres chercheurs, se trouve un complément qui mérite un développement particulier. Il a été reproché à Wallerstein, notamment par des historiens et des économistes marxistes comme Bernard Brenner, de confondre « mode de production » et « système de production » capitaliste à partir du XVIe siècle méditerranéen. D’autres historiens ont dépassé cette confusion en reconnaissant l’existence de « modes de production » bien avant le début de l’époque moderne en Europe. Ces « modes de production », par les liens qu’ils ont tissé, ont ensuite créé le « système » du monde. Parmi ces historiens, Samir Amin, Eric Wolf, David Wilkinson, Christopher Chase-Dunn et Thomas Hall ont proposé des réflexions très riches. Tout en restant intégrées au modèle centre-périphérie classique, elles apportent des correctifs à la théorie wallersteinienne et à ses continuateurs.

Lire …La hiérarchie cœur/périphérie du système-monde

Mickaël Lauquin | 30 Mai 2024 | Épistémologie Histoire

L’analyse système-monde repose sur la relation entre un cœur, des semi-périphéries et des périphéries. Parallèlement à Immanuel Wallerstein, plusieurs chercheurs (historiens, économistes et anthropologues) ont contribué à renforcer cette analyse relationnelle en questionnant sa portée dans d’autres parties du monde que la Méditerranée et à d’autres époques que l’âge moderne (européen). Cette fiche propose une synthèse de ces différentes recherches. Elles complexifient l’analyse wallersteinienne et apportent des concepts supplémentaires à la mise en application d’une histoire globale.

Lire …L’approfondissement de l’analyse du système monde par l’anthropologie

Mickaël Lauquin | 30 Juil 2023 | Communautés et mobilités en Méditerranée du XVe au milieu du XVIIIe siècle, Épistémologie Histoire

La théorie des systèmes-monde est une orientation historiographique spécifique à l’intérieur du vaste programme de la Global History, développée par Immanuel Wallerstein. Ses successeurs ont complexifié ce schéma d’analyse en argumentant qu’il n’existe qu’un seul système-monde qui ne fait que s’étendre à l’échelle de la planète depuis le IVe millénaire avant J.C.

Lire …Une introduction aux systèmes-monde

Mickaël Lauquin | 30 Juil 2023 | Communautés et mobilités en Méditerranée du XVe au milieu du XVIIIe siècle, Épistémologie Histoire

L’histoire globale, ou Global History, d’inspiration anglo-saxonne, propose une analyse du rôle des mondes non-européens dans l’histoire de l’humanité pour sortir à la fois des histoires nationales et des histoires eurocentrées. La théorie des systèmes-monde est une orientation historiographique spécifique à l’intérieur du vaste programme de la Global History, développée par Immanuel Wallerstein.

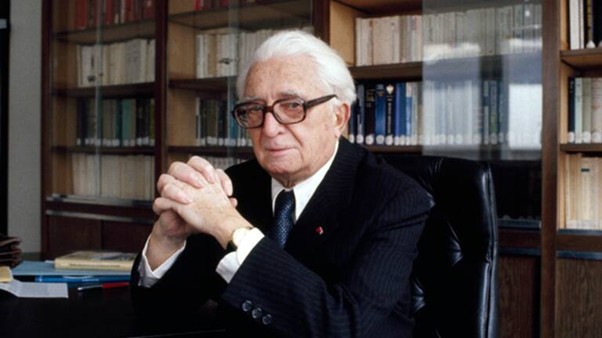

Lire …La Méditerranée de Fernand Braudel

Mickaël Lauquin | 30 Juil 2023 | Communautés et mobilités en Méditerranée du XVe au milieu du XVIIIe siècle, Épistémologie Histoire

Cette fiche analyse la construction du modèle de Méditerranée dans l’oeuvre de Fernand Braudel. Elle s’intéresse notamment au concept d' »économie-monde » et aux « invasions nordiques ». Elle s’intéresse ensuite aux critiques historiographiques et aux renouvellements que celles-ci apportent dans le cadre des New Area Studies et des New Mediterranean Studies depuis 2000. Elle se conclut avec les fiches de lecture de plusieurs ouvrages qui développent une autre approche de la Méditerranée post-braudélienne.

Lire …Différencier les formes historiographiques de l’histoire globale

Mickaël Lauquin | 3 Mar 2023 | Épistémologie Histoire, Les sociétés africaines et le monde: une histoire connectée 1900-1980

La question au programme de l’agrégation externe d’histoire 2023 envisage les sociétés africaines dans leurs connexions avec le monde. Elle s’inspire donc particulièrement des réflexions liées au Global Turn né dans les années 1990. Ce courant s’est, très largement développé dans le monde anglo-saxon (bien plus qu’en France) depuis le début du XXIe siècle. Au cœur de la question se trouvent les concepts de « connectedness » et d’« agency » (« connectivité » et « agentivité »). Il s’agit de comprendre comment les acteurs, les objets, les marchandises, les cultures africaines ont été reliées au reste de la planète au XXe siècle, et comment ils ont influé sur le reste du monde autant que le reste du monde a influé sur eux-mêmes.

Lire …Lexique d’Historiographie

Joséphine Cholous | 21 Avr 2021 | Épistémologie Histoire

Petit Lexique d’Historiographie Histoire Lexique d’Historiographie. Cet article traite des...

Lire …Ecrire l’histoire scolaire. Quand les élèves écrivent en classe d’histoire pour apprendre

Sophie Gillet | 22 Nov 2020 | Épistémologie Histoire

Introduction Didactique de l’histoire et modèles pédagogiques L’enseignement de l’histoire...

Lire …SOUTENEZ LES CLIONAUTES

PRIX CINEMA DES ENSEIGNANTS 2026

Votez pour le film offrant selon vous le meilleur potentiel pédagogique

Les Clionautes s’associent à ce concours avec nos partenaires de Parenthèse Cinéma