Histoire

Clio Prépas > Préparation au concours du CAPES et Agrégation > Fiches de lecture concours enseignants > Histoire

La Révolution américaine (1763-1789)

Flora Meneï | 8 Déc 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

Cette fiche de lecture se concentre sur les dates permettant de parcourir et de faire le point sur la révolution américaine ainsi que celles pouvant servir d’exemple dans une copie d’agrégation. Elle est accompagnée de plusieurs citations de l’ouvrage, puis d’une synthèse du chapitre 10 qui regroupent les publications qui ont tenté de comprendre le sens profond de la révolution américaine, un point historiographique et le portrait de trois pères fondateurs : Washington, Jefferson et Franklin.

Lire …The age of revolutions in global context, c1760-1840

Mickaël Lauquin | 3 Déc 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

Un ouvrage majeur pour la préparation de la question d’agrégation. Les auteurs montrent que l’ère des révolutions ne peut être comprise qu’en faisant une histoire connectée. Les différents articles fichés ici sont souvent cités dans les travaux d’historiens comme des références. Leurs auteurs et leur contenu doivent être connus et utilisés dans une dissertation.

Lire …The French Revolution in Global Perspective

Mickaël Lauquin | 2 Déc 2025 | Les révolutions dans l'espace atlantique : Amérique, France, Saint-Domingue (1775-1804)

Cette fiche propose une synthèse de l’introduction de l’ouvrage. Le grand intérêt de l’approche est que chaque auteur s’efforce de replacer la Révolution française dans une dimensions globale ou mondiale: les événements qui ont marqué la France ont autant inspiré le reste du monde (colonial, le plus souvent) qu’ils ont été inspirés en retour par ce qui se produisait dans le reste du monde.

La Révolution française n’est donc pas traitée comme un événement « franco-français », mais comme un moment « connecté ». L’approche va plus loin que « l’âge des révolutions »: les auteurs insèrent la Révolution dans la longue histoire de l’espace atlantique d’une part, et dans le moment de la crise impériale mondiale de la fin du XVIIIe siècle d’autre part.

Cette introduction se poursuit avec un résumé de chacun des chapitres du livre.

Lire …La Révolution française et les colonies

Louise Pinilla | 10 Nov 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

Cette fiche apporte un résumé très précis de l’histoire révolutionnaire qui frape les colonies de l’empire français dans les Antilles. C’est le lien entre révolution et colonies, entre l’Assemblée nationale à Paris et les zones de révolte dans les territoires serviles, qui est développé ici.

Lire …Maintenir l’ordre colonial. Afrique et Madagascar, XIXe-XXe siècles

Wanda Oiry-Lecoutre | 10 Nov 2025 | L'empire colonial français en Afrique: métropoles et colonies, sociétés coloniales 1884-1962

Cette fiche porte sur un thème longtemps négligé : le maintien de l’ordre colonial. Au cours des années 2010, un renouveau s’est fait autour des questions d’ordre et de police, en particulier en situation coloniale. Les auteurs soulignent l’omniprésence de cette question dans le fonctionnement quotidien de l’Etat colonial. Une riche introduction programmatique et historiographique. Une étude précise de la police et de l’Etat à Madagascar. La deuxième partie dresse une série de portraits de policiers coloniaux.

Lire …L’Empire colonial français en Afrique : métropole et colonies, sociétés coloniales, de la conférence de Berlin (1884-1885) aux Accords d’Évian de 1962: la France, les Français, les Algériens et la guerre d’Algérie 1954-1962

Nathalie Biyard | 10 Nov 2025 | L'empire colonial français en Afrique: métropoles et colonies, sociétés coloniales 1884-1962

Cette fiche de lecture concerne le chapitre 3 du manuel de préparation au concours de l’agrégation. Le chapitre est rédigé par Yannick Clavé. Il porte sur la guerre d’Algérie (1954-1962).

Lire …The age of Atlantic Revolution. The Fall and Rise of a Connected World

Mickaël Lauquin | 27 Oct 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

La philosophie de l’ouvrage, écrit par un spécialiste de l’Atlantic History, correspond parfaitement à l’esprit de la question d’agrégation interne. L’ouvrage montre parfaitement les liens, les connexions et les interdépendances qui tissent la toile du monde atlantique à partir du premier Traité de Paris qui met fin à la fin de la Guerre de Sept Ans (1756-1763). Les exemples abordés traitent de tous les endroits évoqués par la lettre de cadrage (l’auteur insiste aussi sur l’Amérique latine et le Proche-Orient, deux régions du monde qui sont négligées dans cette fiche puisqu’elle ne fait pas partie du sujet d’agrégation) : Amérique du Nord, Caraïbes (Saint-Domingue + Cuba), Irlande, France, Grande-Bretagne, Républiques sœurs de la République française… Patrick Griffin montre en particulier que l’Age des révolutions est marqué par 3 émotions majeures, qu’il traite successivement en 3 chapitres, mais qui sont inséparables : l’espoir d’un monde nouveau, la peur d’une destruction de l’ordre, la diffusion de la guerre comme moyen de ramener la stabilité. La fiche est donc très complète et elle offre aux candidats un aperçu complet de ce qui doit être maîtrisé pour la dissertation d’histoire.

Lire …Revolutionary World. Global Upheaval in the Modern Age

Mickaël Lauquin | 27 Oct 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

Cet ouvrage collectif dirigé par David Motadel montre que tout au long de l’ère moderne, des révolutions simultanées se sont propagées à travers les frontières des Etats, engloutissant des régions entières, des continents et, parfois, le globe. Les auteurs examinent la propagation des soulèvements au cours des grands moments révolutionnaires de l’histoire moderne. Les chapitres explorent la nature de ces vagues révolutionnaires, retraçant l’échange d’idées radicales et les mouvements des révolutionnaires à travers le monde. Ici ne sont traités que l’introduction et le chapitre 1. Les autres chapitres portent sur des Révolutions globales postérieures à la question de l’agrégation interne, telles que le Printemps des Peuples de 1848, les Communes de 1871, les révolutions bolchéviks de 1917, la révolution islamique, l’anticommunisme de 1989 ou encore les Printemps Arabes de 2011.

Lire …Atlantic History, Révolution américaine

Mickaël Lauquin | 27 Oct 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

Mémoire d’HDR de Marc Bélissa portant sur la révolution américaine intégrée à l’Atlantic History et à l’étude d’un trickster: La Fayette.

Lire …La Révolution aux Antilles françaises

Nicolas ROSE | 27 Oct 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

Cette fiche de l’ouvrage de Paul Butel (professeur émérite d’histoire moderne à Bordeaux et spécialiste des circulations transatlantiques, de la société bordelaise au XVIIIème siècle et du premier empire colonial français) porte sur le développement des idées révolutionnaires, émancipatrices et de la Révolution aux Antilles françaises. Pour Paul Butel, il est important d’écrire une histoire des Antilles en convoquant tous les acteurs de ces sociétés coloniale.

Lire …Nouvelle histoire des colonisations européennes (XIXe-XXe siècles)

pauline pattein | 21 Oct 2025 | L'empire colonial français en Afrique: métropoles et colonies, sociétés coloniales 1884-1962

Cette fiche de lecture porte sur l’introduction de l’ouvrage ainsi que sur des chapitres essentiels sur les colonisations, pour la préparation de la question d’agrégation : chapitres 1, 2, 6, 10, 12.

Lire …Les formes de la domination impériale en Afrique au XIXe et au XXe siècle

Gerard Besse Miquelarena | 16 Oct 2025 | L'empire colonial français en Afrique: métropoles et colonies, sociétés coloniales 1884-1962

Fiche de lecture d’un des chapitres des « Thèmes » du manuel Atlande sur la question d’agrégation interne portant sur l’empire colonial français en Afrique des conquêtes aux indépendances.

Lire …Décolonisations françaises, la chute d’un Empire

Soufiane Bouzit | 14 Sep 2025 | L'empire colonial français en Afrique: métropoles et colonies, sociétés coloniales 1884-1962

L’ouvrage aborde l’Empire français dans sa globalité, les parties sur l’Asie et l’Amérique ont également été fichées mais avec moins de détails tout comme le hors cadre chronologique. La partie sur les mémoires à la fin de l’ouvrage n’a pas été traitée.

Lire …La naissance du monde moderne (1780-1914)

Isabelle ENSUQUE | 14 Sep 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

La traduction en français d’un ouvrage fondamental de l’histoire globale, publié aux Etats-Unis sous le titre The Birth of the Modern World en 2004. Christopher Bayly participe au renouveau épistémologique et historiographique du début des années 2000, en montrant, comme Kenneth Pomeranz (La Grande Divergence) l’importance du changement d’échelle pour analyser la naissance du monde moderne.

Lire …L’empire colonial français en Afrique : métropole et colonies, sociétés coloniales de la conférence de Berlin (1884-1885) aux accords d’Evian (1962) – Repères

Jérémy Tramoy | 14 Sep 2025 | L'empire colonial français en Afrique: métropoles et colonies, sociétés coloniales 1884-1962

Une fiche de lecture de la partie « Repères » du manuel Atlande sur la question d’agrégation interne portant sur l’empire colonial français en Afrique des conquêtes aux indépendances.

Lire …Les mondes de l’esclavage. Une histoire comparée

Clémence Glon-Villeneuve | 11 Sep 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

Une fiche de lecture particulièrement riche qui apporte des bases solides sur une histoire globale de l’esclavage.

Lire …Pour une histoire polycentrique des républicanismes atlantiques (1770-1830)

Julien Legeay | 9 Sep 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

L’article de Clément Thibaud s’interroge sur les origines de la forme républicaine des gouvernements actuels dans le monde (2018). Il démontre que cette origine se trouve d’abord dans la Révolution américaine à partir de 1776. Ce sont ensuite les « révolutions atlantiques » au cours de « l’âge des révolutions » qui ont diffusé ce modèle en-dehors des jeunes Etats-Unis. La question centrale de l’article est: comment penser l’éclosion républicaine, de l’âge des révolutions à la fin du XVIIIe siècle, dans une perspective susceptible de décrire l’ensemble du processus dans sa diversité et dans sa durée ?

Lire …La révolution, une exception française ?

Julien Legeay | 9 Sep 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

Une sélection de chapitres de l’ouvrage d’Annie Jourdan qui cible particulièrement les exemples des « républiques sœurs » de la République française en Révolution et de la République américaine. La lecture de ces lignes s’intègre dans la question d’agrégation interne et montre que la Révolution n’est pas une exception qui n’affecte que la France à la fin du XVIIIe siècle.

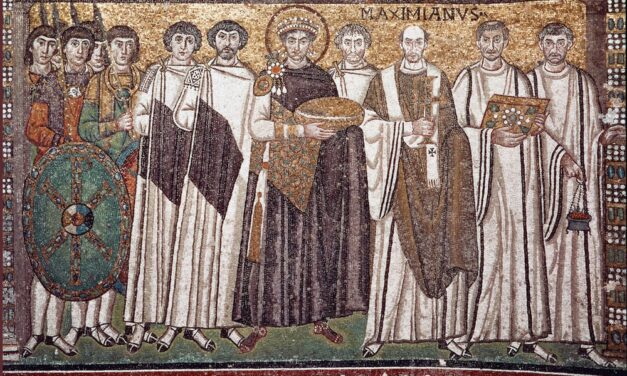

Lire …L’idéologie politique de l’Empire byzantin

Florence Sampsonis | 9 Sep 2025 | Théories et pratiques du gouvernement impérial du début du VIIIe jusqu’au début du XIe siècle : Empire byzantin, monde islamique, Occident latin

Un ouvrage classique sur la pensée et l’idéologie politique byzantine à l’époque médiévale.

Lire …Les rébellions irlandaises des United Irishmen

Mickaël Lauquin | 9 Sep 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies

Cette fiche synthétise l’histoire des révoltes irlandaises de Theobald Wolfe Tone en 1798 à celle de Robert Emmet en 1803.

Lire …SOUTENEZ LES CLIONAUTES

PRIX CINEMA DES ENSEIGNANTS 2026

Votez pour le film offrant selon vous le meilleur potentiel pédagogique

Les Clionautes s’associent à ce concours avec nos partenaires de Parenthèse Cinéma