Géographie thématique

Clio Prépas > Préparation au concours du CAPES et Agrégation > Fiches de lecture concours enseignants > Géographie > Géographie thématique

Environnements : approches géographiques

laurent busson | 24 Sep 2025 | Environnements: géographies

Cette longue fiche du manuel Atlande fournit un complément utile et des exemples mondiaux sur la question de l’environnement.

Lire …L’Anthropocène

laurent busson | 24 Sep 2025 | Environnements: géographies

Cette fiche de lecture porte sur le numéro de la Document Photographique à propos de l’ère de l’Anthropocène. Elle évoque des sujets qui parleront aux connaissances de la géographie, de l’histoire et de la sociologie de l’environnement: l’Anthropocène, les limites planétaires, les perturbations globales, la transition écologique et énergétique, ou encore les risques d’effondrement de la biodiversité (en particulier marine et sous-marine).

Lire …Géographie des espaces naturels protégés

Céline Le Guen | 20 Mai 2025 | Environnements: géographies

Cette fiche de l’ouvrage de Samuel Depraz porte sur les espaces protégés. L’analyse qui est faite du sujet ne concerne pas seulement la France. Les chapitres mettent en évidence les transformations du paradigme de protection de la nature depuis le XIXe siècle, ainsi que les solutions et les limites proposées au XXIe siècle, à l’ère de l’Anthropocène.

Lire …Géopolitique du climat. Les relations internationales dans un monde en surchauffe

Fabrice Durand-Lico | 8 Mai 2025 | Environnements: géographies

Dans le cadre de la question de géographie de l’agrégation « Environnements: approches géographiques », cette fiche permet de comprendre comment les Etats et d’autres acteurs peuvent agir sur le climat via la politique internationale. François Gemenne, spécialiste de la question et membre important du GIEC, expose son analyse dans Géopolitique du climat Les relations internationales dans un monde en surchauffe. Il propose d’expliquer les origines des émissions de gaz à effet de serre, d’en faire le bilan actuel et à venir, il analyse précisément les impacts des émissions de gaz à effet de serre et interroge la mise en place d’une politique internationale autour du climat à travers diverses stratégies (l’adaptation, l’atténuation…) et des institutions internationales (les COP….).

Lire …Le Capitalocène ou L’écologie-monde du capitalisme. Comprendre et combattre la crise environnementale

Mickaël Lauquin, Elsa Goujard | 8 Mai 2025 | Environnements: géographies

Jason Moore est connu pour sa critique du capitalisme fossile qui, en se fondant sur l’extraction constante des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) et sur la consommation à outrance, provoque une inégalité planétaire et une accélération de la destruction de la Nature. L’Anthropocène n’est pas seulement la période au cours de laquelle l’être humain devient un argent géologique ou une force capable de transformer la nature. La notion universalise le problème et culpabilise des sociétés et des groupes qui n’ont qu’une très faible responsabilité dans les transformations actuelles de la biosphère. Ce sont davantage des victimes d’une autre force, beaucoup plus puissante et sélective: le Capitalocène. Le concept d’Anthropocène est un concept occidentalo-centré qui permet de partager et de diluer les responsabilités du changement climatique avec les autres sociétés de la planète. Reprenant les théories de William Cronon, de Andreas Malm et de John McNeill, il est le 4e historien majeur à se servir de l’histoire pour expliquer une réalité géographique particulièrement menaçante.

Comme le dit le 4e de couverture: « Pourquoi il faut renoncer à la notion d’Anthropocène, qui renforce ce qu’elle prétend combattre. Le récit de l’Anthropocène définit déjà une orientation politique. Il présuppose une séparation problématique entre Homme et Nature, socle idéologique de la destruction généralisée que l’on nomme aujourd’hui « crise écologique », qui a justifié la conquête planétaire menée par les pays occidentaux et l’émergence du capitalisme. Dans ce cadre de pensée, tout ce qui relève de la Nature est dévalorisé, donc exploitable à l’envi. Ainsi, la notion d’Anthropocène s’appuie sur cela même qu’il faudrait mettre en cause. Parler de Capitalocène, à l’inverse, c’est souligner l’intégration de l’ensemble de l’humanité dans le « tissu de la vie », proposer une périodisation historique plus longue, identifier les causes profondes de la crise planétaire et se donner les moyens d’en sortir ».

Pour une sociologie de l’environnement. Environnement, société et politique

Mickaël Lauquin | 22 Avr 2025 | Environnements: géographies

L’environnement est de plus en plus médiatisé dans la société française contemporaine, alors qu’il occupe encore une maigre place dans les sciences humaines et sociales. Seul un petit nombre de chercheurs, sociologues, politistes, juristes, historiens, pour certains engagés, ont fait de la question environnementale leur thème de prédilection. Les auteurs analysent la résistance des sciences sociales à se saisir de cette question comme une spécificité française liée aux préjugés scientifiques, aux découpages institutionnels et aux conflits disciplinaires. L’environnement est un objet périphérique. Rien de tel dans les pays anglo-saxons où l’environnement dans les sciences sociales occupe une place majeure comme processus dynamique d’interaction entre des facteurs naturels et sociaux. Les auteurs (un socio-anthropologue et une docteure en sciences politiques, spécialiste des politiques publiques de l’environnement) explorent alors les causes à l’origine de cette relégation de la sociologie de l’environnement en France et les difficultés à faire valoir son existence dans la recherche sociologique et dans l’espace public.

Lire …Manifeste pour une géographie environnementale

Mickaël Lauquin | 22 Avr 2025 | Environnements: géographies

Denis Chartier et Estienne Rodary défendent une vision « cosmopolitique » de la gestion de la crise environnementale. Après un premier article publié en 2007, appelant à une géographie politique de la conservation de la biodiversité (aussi bien locale que transnationale), ils ont rassemblé plusieurs géographes autour de leur projet. Leur vision se transforme alors en un « manifeste pour une géographie environnementale » en 2016. Engagés, les auteurs alertent l’opinion non éclairée sur les dangers que l’humanité impose à la biosphère et qui hypothèquent sa propre capacité à se reproduire. L’interdépendance renforcée entre l’action humaine et l’environnement planétaire crée à présent une symétrie qui appelle une nouvelle gestion des relations de l’humanité avec la Terre. Il faut désormais penser le « Monde unifié », une « société-monde », un « commun planétaire » qui permette de saisir que les décisions des Etats-nation dépassent les frontières nationales. L’agir politique est en même temps un agir climatique et géologique qui implique à la fois les décideurs politiques, les citoyens, les ONG, les FTN…

Lire …Paléo-écologie: une histoire environnementale interdisciplinaire

Mickaël Lauquin | 16 Fév 2025 | Environnements: géographies

Un article collectif récent publié dans la revue les Annales en 2022. L’article insiste sur la paléo-écologie, une forme d’histoire environnementale et une science en devenir, qui se veut nécessairement interdisciplinaire.

Lire …L’écologie politique en France

Mickaël Lauquin | 16 Fév 2025 | Environnements: géographies

L’écologie politique est un concept marquant des approches du climat en France depuis les années 1970. Elle est la domestication de violences militantes qui ont pris dans l’ampleur avec l’occupation du plateau du Larzac entre 1971 et 1981. L’écologie politique a ensuite produit des discours démocratisés qui ont renouvelé l’offre politique. Elle a véritablement percé lors des élections européennes de 2019. Cependant, depuis, il faut noter le recul progressif et de plus en plus rapide de cette notion et de ce qu’elle représente dans les discours depuis la reprise économique post-pandémie. Désormais, en France comme dans l’UE et aux Etats-Unis, on fait de plus en plus de politique sans écologie. Ce constat alarmant incite à proposer une fiche de synthèse sur le concept d’écologie politique et son usage des années 1970 à nos jours.

Lire …Géographie de l’environnement. La nature au temps de l’Anthropocène

Mickaël Lauquin | 16 Fév 2025 | Environnements: géographies

La fiche synthétise le manuel Armand Colin autour du rapport entre nature et anthropocène. Elle propose un apport épistémologique important sur les notions d’ « environnement », de « biophysique », de « paysage », d’ « Anthropocène », d’ « hybride », de « géosystème », de « géodiversité ».

Lire …Comprendre la crise provoquée par le changement climatique d’après The Climate of History in a Planetary Age

Mickaël Lauquin | 27 Jan 2025 | Environnements: géographies

Ce livre de Dipesh Chakrabarty (traduit en 2023 sous le titre Après le changement climatique, penser l’histoire, est l’accomplissement d’une réflexion engagée depuis une dizaine d’années sur les effets du changement climatique : changement de la discipline historique elle-même, du rapport de l’homme au temps et au monde, et finalement de la condition humaine. Il explore comment la crise climatique mondiale modifie notre compréhension de l’histoire humaine et de la place de l’humanité dans un cadre planétaire. Il propose une distinction conceptuelle entre le globe (lié à la mondialisation et aux institutions humaines) et la planète (un système géophysique et écologique qui dépasse les actions humaines). C’est ce que l’on a nommé « l’Anthropocène », et que Chakrabarty appelle « l’entrée dans l’âge planétaire ».

Lire …La gestion des océans : un défi global pour un commun planétaire

Mickaël Lauquin | 27 Jan 2025 | Environnements: géographies

Cette fiche est une synthèse réalisée à partir de mes lectures personnelles et de mon propre cours de Spécialité Terminale : « De nouvelle frontières ». Les éléments sélectionnés qu’elle comportent rassemblent des connaissances simples et accessibles pour les candidats à l’agrégation autour de la question majeure de la gestion des océans dans la préservation de l’environnement global.

Lire …Le Protocole de Montréal (1987), un exemple de gouvernance mondiale réussie

Mickaël Lauquin | 27 Jan 2025 | Environnements: géographies

Le Protocole de Montréal est l’accord international qui assure la protection de la couche d’ozone par l’élimination graduelle à l’échelle mondiale des Substances Appauvrissant la Couche d’Ozone (SACO). Tous les pays membres des Nations Unies (197 pays) ont signé le Protocole de Montréal et tous ont l’obligation d’éliminer graduellement les SACO, qui sont utilisés en réfrigération, en climatisation, dans le gonflement de la mousse, dans les aérosols, dans les solvants et dans d’autres applications.

Le Protocole de Montréal, signé en 1987 à Montréal par 24 pays, dont le Canada, est considéré comme étant l’un des accords multilatéraux les plus fructueux. Il a permis d’éliminer la grande majorité des SACO et, par conséquent, la couche d’ozone est en voie de rétablissement. Un grand nombre des substances visées par le Protocole étant également des gaz à effet de serre, le fait de les éliminer a aussi grandement aidé dans la lutte contre les changements climatiques. Cet exemple démontre qu’une coopération mondiale efficace est possible face à une crise écologique globale.

Approche géo-historique du système-monde environnemental

Mickaël Lauquin | 17 Jan 2025 | Environnements: géographies

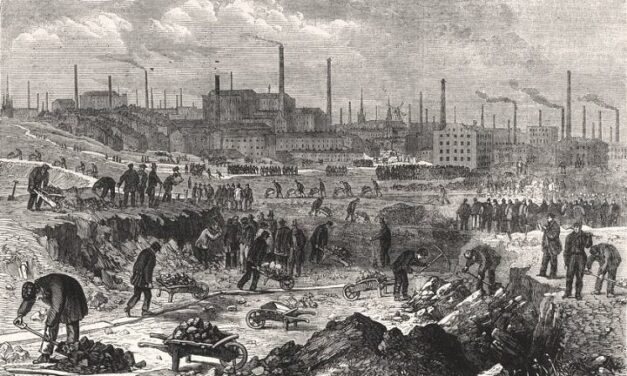

Cette fiche s’inspire d’une réflexion critique et post-moderne menée par Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz dans le chapitre « Capitalocène » de L’événement anthropocène: la Terre, l’histoire, et nous (Seuil, 2016). Elle intéresse la question d’agrégation sur les environnements en proposant une approche géo-historique du système-monde environnemental (ce qu’ils qualifient de « système-Terre ») de la période des premiers impérialismes coloniaux du XVIIIe siècle à notre propre période contemporaine. Selon eux, les gouvernements européens et nord-américains n’ont pas véritablement saisi l’urgence de la mise en place d’une véritable transition écologique à l’ère de l’Anthropocène: ils ont par exemple cessés de lutter contre la déforestation en Europe, mais ont imposé la monoculture productiviste et la destruction des forêts primaires en Malaisie, en Indonésie, au Brésil… Ce faisant, ils n’ont pas réglé le problème des pollutions environnementales et des atteintes humaines aux écosystèmes: ils ont simplement déplacé le problème. Les Occidentaux peuvent se vanter aujourd’hui de lutter contre toutes les pollutions, mais en réalité, leurs entreprises publiques et privées continuent de polluer les pays du Sud.

Lire …Géographie des environnements

francois clin | 13 Jan 2025 | Environnements: géographies

Il s’agit d’un ouvrage collectif de 2018 ré-édité avec 19 spécialistes sur les différents types d’environnements, avec les diagnostics et les solutions à mettre en place selon les territoires.

Lire …Magali Reghezza Zitt – La France dans ses territoires, Chapitre 8 Les territoires au défi des impératifs environnementaux (vers la transition écologique?)

Christelle MURAT | 10 Déc 2024 | Environnements: géographies, Géographie de la France

Le chapitre particulier de l’ouvrage de Magali Reghezza-Zitt sur La France (géographie générale). Ce chapitre s’intéresse aux défis qui s’imposent aux territoires face à la transition écologique. Il peut être utile à la fois pour la question sur la France et pour la question sur l’environnement.

Lire …Environnements et crises

Elisabeth Donnadey | 30 Oct 2024 | Environnements: géographies

Un exemple de contenu de dissertation sur le sujet « Environnements et crises », proposé par Yvette Veyret et Richard Laganier dans le manuel de concours Ellipses.

Lire …Peut-on parler de géographie environnementale en Arctique ?

Elisabeth Donnadey | 30 Oct 2024 | Environnements: géographies

Un exemple de contenu de dissertation sur le sujet « Peut-on parler de géographie environnementale en Arctique ? », proposé par Yvette Veyret et Richard Laganier dans le manuel de concours Ellipses.

Lire …Gestion des forêts françaises et enjeux environnementaux

Elisabeth Donnadey | 30 Oct 2024 | Environnements: géographies

Un exemple de contenu de dissertation sur le sujet « Gestion des forêts françaises et enjeux environnementaux », proposé par Marc Galochet dans le manuel de concours Ellipses.

Lire …Atlas du développement durable. Un monde en transition

Soizic Morin | 14 Oct 2024 | Environnements: géographies

Une fiche de lecture complète de l’Atlas du développement durable composé par Yvette Veyret. Les fiches synthétiques offrent un résumé rapide des nombreuses thématiques du sujet d’agrégation. L’édition utilisée est la plus récente (2022).

Lire …SOUTENEZ LES CLIONAUTES

PRIX CINEMA DES ENSEIGNANTS 2026

Votez pour le film offrant selon vous le meilleur potentiel pédagogique

Les Clionautes s’associent à ce concours avec nos partenaires de Parenthèse Cinéma