Cette fiche méthode pose clairement au propre les exigences de rigueur pour la préparation des oraux de l’agrégation.

PREAMBULE : LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’EPREUVE (B.O.)

- Deux épreuves séparées de 2 jours de repos, portant sur la didactique de l’histoire ou de la géographie et consistant dans la préparation et la présentation d’une séquence d’enseignement d’une ou de plusieurs heures, sur un thème et pour un niveau donnés, dans le cadre des programmes de collège et de lycée.

- Durée de la préparation : 5h

- Durée de l’épreuve : 1h (40 mn d’exposé suivies de 20 mn d’entretien avec le jury), coefficient 2

- Le candidat situe un thème donné dans une progression d’ensemble, précise ses objectifs, détermine le contenu scientifique et en fait l’inventaire, expose sa problématique, choisit ses documents (y compris ceux dont il aimerait disposer), prévoit leurs techniques de présentation et d’exploitation, conçoit des travaux pour les élèves et des exercices d’évaluation (il pourra, le cas échéant, se référer aux épreuves du brevet des collèges et du baccalauréat).

INTRODUCTION : COMMENT PREPARER EFFICACEMENT LES ORAUX

Le jury d’agrégation ne demande pas aux candidats d’être des spécialistes de tout : mais en tant qu’enseignant, tout candidat sérieux doit posséder une culture actualisée des différents points clés des programmes de collège, lycée général, lycée technologique.

Mais en-dehors des TZR habitués à changer fréquemment de programme, cette maîtrise est compliquée. Il faut donc prendre le temps de connaître tous les programmes et leurs orientations générales, précisées dans les documents d’accompagnement d’Eduscol ; combler les lacunes sur les sujets qui semblent les plus « exotiques » ou inconnus en histoire (Préhistoire, Premiers Etats, Moyen-Age, Guerre Froide…) et en géographie (métropolisation, mondes ruraux, outre-mer français, habiter…) ; revoir les notions essentielles pour tous les niveaux.

Pour cela, il est utile de lire ou de relire les numéros de la Documentation photographique (« Le point sur… ») ou les dossiers spéciaux de L’histoire, les dossiers et le glossaire de Géoconfluences, ainsi que d’autres revues (Carto, Hérodote, Diplomatie, Les Annales, Historiens & Géographes), ou de regarder plusieurs fois Le dessous des cartes ou des podcasts sérieux comme La Fabrique de l’Histoire. Il est également très accessible de lire les pages de cours des manuels scolaires du lycée (ceux du collège sont beaucoup trop simples et insuffisants) : ce sont des moyens rapides de se mettre à jour sur les sujets et les programmes.

Il faut aussi préparer des entraînements oraux répétés. Si le manque de temps empêche souvent de réaliser plus d’1 ou 2 entraînements complets, il est aussi très utile de répéter une partie seulement des 5h de préparation, y compris dans le cadre de ses propres préparations de cours. Un candidat peut prendre 1h (temps limité) pour préparer un exercice sur 1 ou 2 documents, tout en justifiant ses choix pédagogiques, les attentes et les exigences. Il peut aussi préparer une liste d’activités précises bien organisées, ou améliorer ses méthodes de remédiation. Un professeur de collège gagnera à s’entraîner à préparer des exercices de type lycée pour ses 3e ; un professeur de lycée gagnera à organiser une tâche complexe autour de plusieurs compétences.

Pour ma part, je me suis très souvent entraîné à réfléchir autour d’un sujet, sans manuel, afin d’en tirer les définitions des mots importants, les enjeux, une problématique claire (30 minutes tous les 2 jours), avant de les développer parfois (pas toujours) avec des manuels de la bibliothèque universitaire.

LA NATURE ET LES ATTENDUS DE L’EPREUVE ORALE

Le candidat doit traiter le libellé exact du sujet et le replacer dans le cadre du programme pour le niveau proposé. Il s’agit d’articuler approche scientifique et pédagogique, les deux composantes fondamentales de l’élaboration d’une leçon ( = éléments de savoir scientifique et démarches ou notions retenues pour le projet pédagogique), sans pour autant simplifier à outrance l’un ou l’autre.

Le sujet doit être abordé le plus exhaustivement possible au plan scientifique puis en fonction des programmes, il doit être « adapté » au niveau d’enseignement proposé. Dans certains cas, le sujet sera traité dans son intégralité au plan pédagogique ; dans d’autres cas, une partie seulement (correspondant au programme) fera l’objet du traitement pédagogique : le justifier rapidement est attendu.

De fait, les attendus généraux de l’épreuve se rapprochent de la démarche de construction d’un cours :

- Une définition stricte et rigoureuse de la question traitée = analyse du sujet, dans sa dimension thématique, son extension spatiale ou chronologique et ses enjeux (universitaires et pour la formation des élèves…compréhension du monde, esprit civique…)

- Une mise au point précise des connaissances scientifiques, tenant compte, autant que faire se peut, des débats, des avancées et des acquis récents de la recherche.

Il faut traiter la question dans toute son acception (celle de l’intitulé) sans se limiter aux libellés du programme !

Le jury attend donc (comme pour tout exposé scientifique) :

- la problématique scientifique

- les débats en cours

- une brève bibliographie commentée

- les sources

- le bilan ordonné des connaissances essentielles !

La phase 2 (scientifique) aboutit à une synthèse cohérente qui doit conduire à la transposition didactique : le lien est essentiel.

Le projet de leçon renvoie à la construction personnelle (cad pas prise toute faite dans un manuel…) d’une séquence développée devant le jury en toute ou partie :

- Replacer la question traitée dans la progression, la programmation et les objectifs de la classe.

- Annoncer la problématique et les objectifs de contenu (notions, vocabulaire) fixés pour cette séquence ou séance ; donner également les objectifs de compétence (progression méthodologique dans lequel se situe le travail que vous avez choisi de faire)

- Poser les questions habituelles mais essentielles : Qu’est-ce que je veux que mes élèves aient compris ? Comment puis-je les aider à le comprendre ? Comment puis-je m’assurer qu’ils l’ont compris ?

- La présentation d’une seule séance de cours est souvent l’option raisonnable : elle permet une exploitation approfondie d’un nombre limité de documents, choisis en fonction de leur pertinence. Elle permet aussi d’intégrer des formes variées de mise en activité des élèves.

- Ne pas oublier l’évaluation ! Elle doit être précise et en rapport direct avec tout l’exposé !

PARTIE 1 : LA VISITE DES BIBLIOTHEQUES

La visite des bibliothèques la veille de la première épreuve est incontournable. Elles sont au nombre de 4 :

- la bibliothèque pédagogique contient les revues (Documentation photographique, L’histoire et

Historiens & Géographes), les manuels du secondaire ainsi que des cartes murales - la bibliothèque de géographie (Atlas Autrement, ouvrages, cartes topographiques)

- les deux bibliothèques d’histoire, distinctes entre la période contemporaine et les autres périodes historiques

Le but de cette visite n’est pas de recopier le plan et l’organisation globale des 4 salles, d’autant que les appariteurs ont déjà dessiné des plans qui restent affichés sur tous les murs et qui peuvent être consultés à tout moment. Il faut plutôt repérer des ouvrages particuliers, connus ou inconnus, et leurs emplacements thématiques. A la fin de la visite, il faut être en mesure de savoir à quel(s) endroit(s) de la bibliothèque se rendre impérativement.

L’organisation des bibliothèques peut révéler des surprises qu’il faut anticiper : par exemple, pour traiter du sujet L’abolition de l’esclavage (1848), il ne faut pas aller dans la bibliothèque d’histoire contemporaine, mais dans la partie « colonies XVIe-XVIIIe siècles » de l’autre bibliothèque. Le nazisme se trouvait dans une bibliothèque dans le thème « Totalitarisme » et dans l’autre au thème « Seconde Guerre Mondiale ». De la même manière, les ouvrages de la collection « Histoire » des éditions Belin, dirigée par Joël Cornette, sont tous rassemblés sur une table dans un coin de la bibliothèque d’histoire contemporaine, même ceux sur la France médiévale.

En géographie, les sujets chevauchent fréquemment plusieurs thèmes et posent la même difficulté : les Atlas Autrement sont situés dans un coin, mais le thème « Europe » est au centre de la salle, alors que « Mers/Océans/Littoraux » (y compris européens) sont ailleurs, éloignés de « Tourisme » et de « Mondialisation » ou « Risques »… Le sujet des migrations invite par exemple à rechercher dans « Mondialisation », « Migrations » et « Europe ». Il faut donc imaginer les futures déambulations et retrouver rapidement les bons endroits des bibliothèques.

La bibliothèque pédagogique est certainement la plus complexe. Les revues sont déposées (disons même entassées) dans de grosses caisses en plastique. Sur chaque caisse, une feuille scotchée fournit un index rapide des numéros en accès libre. Pour la Documentation photographique, on a séparé histoire et géographie ; la feuille d’index fournit un moyen plutôt rapide de trouver les documents nécessaires. Chaque numéro est présent en 3 ou 4 exemplaires.

C’est beaucoup plus compliqué pour L’histoire ! Il n’y a qu’un seul exemplaire de chaque numéro, jusqu’à 10 ans en arrière environ, MAIS les 3 dernières années ne sont pas disponibles. Les numéros sont rangés dans de petits cartons (15-20 numéros par carton), eux-mêmes déposés dans des caisses (5-6 cartons par caisse). A la masse s’ajoute le dérangement et un classement difficile à comprendre. Les numéros classiques de la revue côtoient les numéros spéciaux. Un index est disponible, mais le classement n’est vraiment pas des plus simples. Il est donc assez difficile de trouver le numéro utile dans tout ceci, à moins d’avoir passé du temps à comprendre l’organisation de l’index lors de la visite de cette bibliothèque.

Le jour de l’épreuve, il est d’ailleurs préférable de commencer par la bibliothèque pédagogique (et par la revue L’histoire) pour avoir le temps de rechercher la bonne revue si nécessaire. Elle s’avère souvent très utile, il faut donc prévoir un peu de temps.

PARTIE 2 : LE TIRAGE DU SUJET

A l’horaire indiqué sur la convocation, les candidats attendent devant une salle ; deux membres du jury viennent alors faire l’appel et rappeler quelques indications et quelques conseils sur les épreuves. Puis, les candidats sont conduits dans la salle de tirage au sort. Tous les candidats de lycée (ou de collège) tirent au même moment un sujet parmi deux propositions et le recopient sur la fiche-navette. C’est le premier moment de stress de la journée.

PARTIE 3 : LES 15 PREMIERES MINUTES DE REFLEXION AUTOUR DU SUJET

Après avoir tiré son sujet, chaque candidat est accompagné par un appariteur dans la salle de préparation où il s’installe avant que le chronomètre des 5h de préparation ne soit enclenché. C’est l’un des moments de panique. Il faut réussir à se reconcentrer, sans se laisser abattre par le sujet, ni se laisser aller à trop d’enthousiasme. Les 15 premières minutes servent à réfléchir aux mots du sujet, à son étendue et à ses limites, et à la préparation du passage en bibliothèque.

Durant ces 15 minutes, il est conseillé d’utiliser 10 minutes pour définir les mots du sujet pour se les approprier (thèmes, problèmes, intérêts, enjeux universitaires, scientifiques et didactiques soulevés, rapport à un anniversaire ou à l’actualité). Il est possible déjà d’esquisser un début de problématique. Il faut ensuite noter immédiatement le lien avec le programme imposé avec le sujet (collège/lycée) et réfléchir à une activité.

Une fois ces réflexions faites, il reste 5 minutes pour réfléchir aux déambulations dans les bibliothèques. Cela va permettre de gagner du temps. Il faut décider dès maintenant dans quelle bibliothèque se rendre dès le début, mais aussi où aller et que chercher.

| I. Revues (titres des numéros de la Documentation photographique ou de L’histoire si connus, pour gagner du temps, ou thèmes à rechercher en priorité dans les index) | Ѻ |

| II. Manuels (d’où l’intérêt d’avoir déjà réfléchi à son activité pédagogique) | Ѻ |

| III. Atlas Autrement (en histoire comme en géographie, ainsi que leur localisation potentielle) | Ѻ |

| IV. Ouvrages généraux (Seuil, Armand Colin… qui ont pu être repérés lors de la visite des bibliothèques, et thèmes à rechercher en priorité sur le plan des salles) | Ѻ |

| V. Ouvrages spécialisés (connus sur le sujet, ou repérés lors de la visite) | Ѻ |

PARTIE 4 : LA BIBLIOTHEQUE

Les candidats peuvent emprunter 5 ouvrages scientifiques + 2 revues + 2 manuels + 1 carte murale ou 1 carte topographique. Il est possible de demander la photocopie d’un article de la Géographie Universelle ou de l’Encyclopedia Universalis, mais ces photocopies sont comptées comme 1 ouvrage scientifique.

Les appariteurs conduisent les candidats dans les bibliothèques où ils peuvent rester au maximum 45 minutes. Il faut veiller à bien emporter sa feuille de brouillon, un stylo (on peut avoir besoin d’écrire quelque chose en bas), son sujet et sa carte d’identité (pour pouvoir emprunter les ouvrages).

La course commence. Il faut à la fois être rapide et prendre le temps de feuilleter les sommaires des ouvrages pour emporter les plus utiles.

Dès que j’ai trouvé suffisamment d’ouvrages, je coche mes cases, ce qui m’indique que je suis prêt à passer à la partie suivante.

Si le sujet est ardu ou exotique, et qu’il y a peu d’idées de bibliographie (ou à l’inverse, trop d’idées), il peut être utile de se référer à la dernière page de la Documentation photographique ou à la fin du dossier de L’histoire, où se trouve une bibliographie sélective.

Une fois tous les ouvrages choisis, il faut prévoir le temps de les faire enregistrer auprès des bibliothécaires, en échange de sa carte d’identité. Il est ensuite temps de souffler et de remonter en salle avec l’appariteur, qui peut nous aider à porter nos ouvrages ou nos cartes.

PARTIE 5 : LA PREPARATION EN SALLE

Il reste un peu plus de 4h de préparation. Le temps passe très vite. Il est conseillé de prévoir des STOP sur sa montre qui démarre à 0/12h. Pour ma part, je m’étais fixé un temps de lecture d’1h. Il est impossible de tout lire ; en revanche, il est plus avantageux de sélectionner les lectures qui vont faciliter la problématisation et l’organisation d’une argumentation.

Ceci fait, il est temps de rédiger l’introduction et le plan. Tout ceci devait être terminé au bout de 2h30 (soit la moitié du temps total). Le contenu des parties devait être écrit sur des feuilles A5 avant 4h. Il restait ainsi 1h pour la préparation pédagogique.

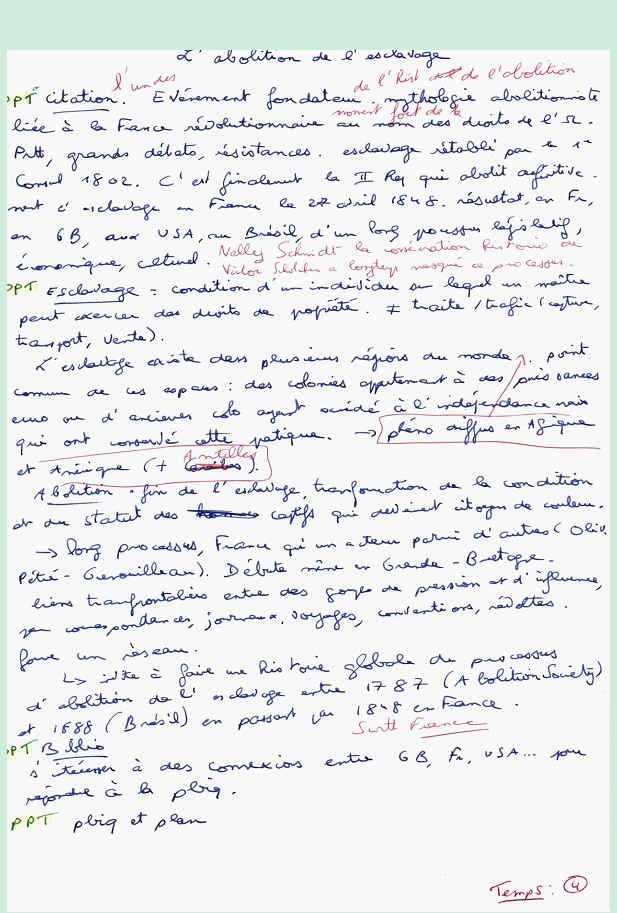

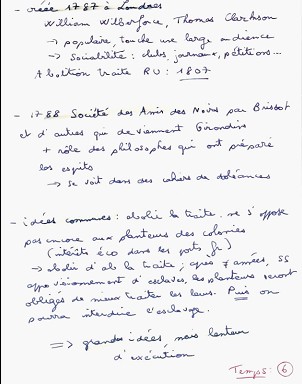

Introduction et première sous-partie sujet d’histoire : L’abolition de l’esclavage (aucune limite chronologique et spatiale)

Sont en accès libre dans chaque salle de préparation : des dictionnaires (Petit Robert, Les mots de la géographie de Brunet, Dictionnaire de géographie de Lévy-Lussault) ; les programmes du cycle 3, cycle 4, lycée général, lycée technologique ; les fiches d’accompagnement Eduscol ; le socle commun des cycles 3 et 4.

Il faut équilibrer le temps de lecture, d’écriture, de composition du Powerpoint. Pour aller vite, il faut s’entraîner à maîtriser le logiciel Microsoft Office PowerPoint pour ne pas perdre de temps. Le PPT final peut se composer d’une vingtaine de vignettes (intro, problématique, annonce du plan, titres des parties, quelques documents scannés qui seront véritablement utilisés et commentés, et la partie pédagogique).

Pour aller vite sur la partie pédagogique, il est fortement conseillé de préparer une boîte à outils de 5- 6 activités déjà testées et maîtrisées en classe (tâches complexes, études croisées de documents, débats, exercices de préparation au épreuves communes, aides et remédiations…). Il peut être risqué d’inventer quelque chose de A à Z lors de la préparation : mieux vaut s’appuyer sur quelque chose de connu, et de s’autoriser à le modifier un peu. Cela permettra d’être plus à l’aise (et plus réaliste) lors de la présentation orale, mais aussi de répondre clairement aux questions du jury.

Le jury attend des candidats qu’ils maîtrisent parfaitement le socle de compétences du collège, les capacités au lycée, mais aussi qu’ils connaissent les épreuves et le calcul des points au DNB, l’organisation générale du Nouveau Bac, ainsi que les calendriers. Il peut être valorisant de mettre cela en avant à l’oral, et de replacer l’exercice proposé dans une progression précise.

Un scanner est disponible dans chaque salle de préparation : les appariteurs aident les candidats à scanner sur leur clé USB mais le candidat ne peut pas déléguer cette activité : il doit rester à côté. Il n’y a qu’un seul scanner, il faut parfois attendre son tour. Il est impossible de scanner un document 30 minutes avant la fin des 5h de préparation (et 15 minutes avant la fin pour aller aux toilettes).

Il est conseillé d’enregistrer son travail sur le PC et d’enregistrer très fréquemment, surtout avant de scanner un document sur la clé USB (risque d’effacer son propre PPT). A la fin des 5h, il suffit d’enregistrer le PPT sur la clé USB et de vérifier au moins deux fois qu’il est bien enregistré (en format PPT et PDF) et qu’il s’ouvre sans difficulté.

Peu avant la fin des 5h, il faut prendre le temps de boire et de manger pour reprendre des forces. Il faut ensuite relire son exposé, maîtriser en particulier l’introduction, et ranger les feuilles dans l’ordre.