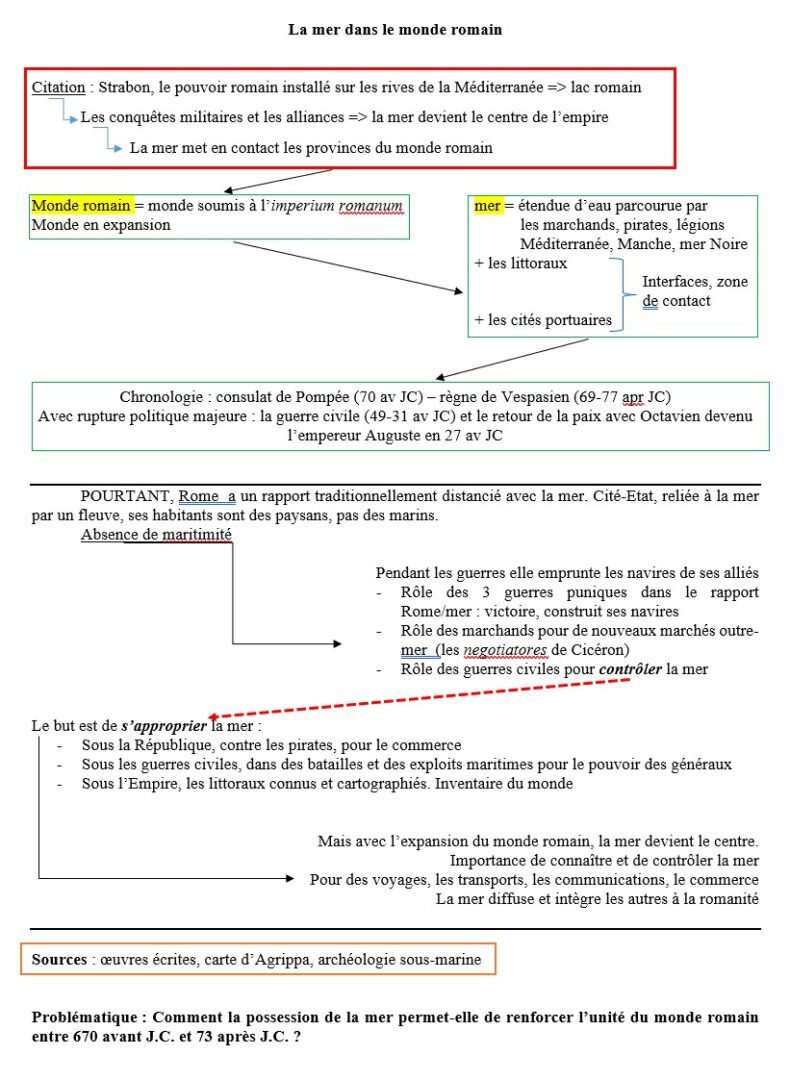

Un exemple d’introduction schématisée au brouillon puis rédigée au propre, sur le sujet La mer dans le monde romain.

Cette fiche met en lumière la manière dont les différents éléments d’une introduction d’agrégation (interne ou externe) doivent s’enchaîner avec logique pour présenter au correcteur tous les intérêts et tous les enjeux du sujet donné.

Au début du Principat d’Auguste, le géographe grec Strabon décrit le pouvoir romain comme fermement installé sur toutes les rives de la Méditerranée, devenue à ce titre un lac romain. En effet, depuis la fin du IIIe siècle avant J.C., les conquêtes militaires et les alliances passées avec des rois clients ont contribué à placer la mer au centre de l’empire. C’est la mer qui met en contact les principales provinces du monde romain.

L’expression de « monde romain » désigne l’ensemble des territoires sur lesquels s’exerce l’imperium romanum, c’est-à-dire la sphère du pouvoir et d’influence du Sénat et des promagistrats en Italie et dans les provinces conquises. L’expansion du monde romain se poursuit toujours entre le premier consulat de Pompée et la paix restaurée par Vespasien à partir de 70 après J.C. Durant cette période, Rome impose son autorité sur la Méditerranée, des colonnes d’Hercule à la Syrie et l’Egypte. Mais elle apparaît aussi sur de nouvelles mers : la mer Noire et la Manche.

La mer, dans une vision générique, est l’espace qui sépare les provinces périphériques et le centre romain. Elle est depuis longtemps avant la conquête le domaine des marchands qui dessinent des circuits commerciaux avec leurs navires ; des embarcations pirates qui attaquent ces navires ; des galères militaires de puissances rivales qui se partagent le contrôle de la mer. Les navires traversent cette étendue d’eau salée en longeant les côtes pendant une partie de l’année ; sur les littoraux s’implantent de puissantes cités portuaires.

Pourtant, les Romains ont un rapport traditionnellement distancié avec la mer : cité-Etat du Latium parvenue à la tête d’un empire étendu, reliée à la mer (dont elle est distante de 40km) par un fleuve, le Tibre, ses citoyens sont davantage des paysans que des marins. La maritimité, conçue comme le rapport qu’entretient une société avec la mer, n’est pas un fondement e la culture romaine. Contre sa rivale Carthage, la cité emprunte les navires et les équipages de ses alliés. Polybe rapport que les Romains auraient fabriqué leur première galère pendant la Première Guerre Punique (264-241 avant J.C.) à partir d’une épave carthaginoise échouée en Italie.

Les trois guerres puniques ont été un bouleversement dans le rapport qu’entretient Rome avec la mer. Tandis que l’impérialisme naissant conduit de nombreux hommes d’affaires italiens à s’engager sur les autres rives de la Méditerranée, les opérations terrestres et maritimes se complètent fréquemment dans le cadre des guerres de conquête ; durant les guerres civiles, les imperatores élaborent différentes stratégies pour contrôler la mer.

Au cours de la période qui nous concerne, les différents agents du pouvoir romain cherchent donc à s’approprier la mer. Sous la République, la pacification des mers et l’exploitation des infrastructures portuaires indigènes sont des soucis constants du pouvoir ; les guerres civiles sont marquées par plusieurs batailles navales qui doivent renforcer le pouvoir personnel des généraux ; à l’époque impériale, les littoraux sont mesurés, décrits et cartographiés. La connaissance et le contrôle de la mer deviennent un enjeu de poids dans l’organisation de l’Empire : elle doit permettre le transport des légions et des promagistrats, les voyages des empereurs et des collègues du prince, le commerce qui apporte dans les grands ports les ressources de tout l’empire. La mer devient, au même titre que les routes, un vecteur de diffusion et d’intégration à la romanité.

Si les cartes d’époque augustéenne (dont la carte d’Agrippa) ont disparu, l’emploi et l’importance de la mer dans le monde romain peuvent être commentés à partir de sources écrites et de commentaires historiques, en particulier dans l’œuvre d’Appien, de Veleius Paterculus, de Tite-Live, de Strabon, de Suétone, de Plutarque. L’archéologie sous-marine, les restes de navires et de leurs cargaisons d’amphores retrouvées témoignent de l’intensité de celle circulation maritime.

Comment la possession de la mer permet-elle de renforcer l’unité du monde romain entre 70 avant J.C. et 73 après J.C. ?