Ce chapitre, extrait de La planète disneylandisée de Sylvie Brunel et intitulé « Tarzan ou Robinson ? Le rêve occidental », a pour théâtre le Costa Rica, la dernière escale de l’auteur. Ce chapitre cherche à montrer, à travers l’exemple du Costa Rica, combien l’homme occidental se dupe lui-même : en voulant recréer le fantasme d’une nature qui soit conforme aux mythes qu’il s’est lui-même forgés, se représentant une nature luxuriante et bienveillante opposée à son monde industrialisé et, il fait passer les intérêts d’espèces animales et d’écosystèmes « en voie de disparition » avant l’homme et son développement, retranchés au second plan. L’auteur dénonce dans ce texte les limites du développement durable et son hypocrisie.

Sylvie Brunel, écrivain, géographe et économiste française, est considérée comme une spécialiste des questions du développement durable. Longtemps au service de missions humanitaires, elle fut présidente de l’ONG Action contre la Faim, puis démissionna et écrivit plusieurs livres au sujet du développement durable, de la faim, des ONG, portant sur ces sujets des analyses critiques, nourries d’argument géographiques, sociologiques et économiques.

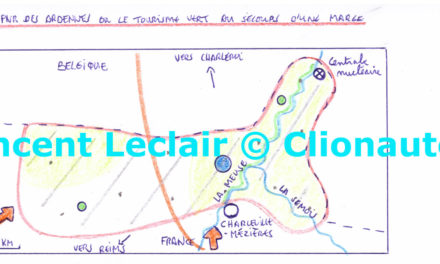

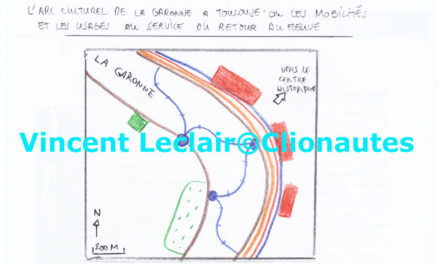

L’auteur, en escale au Costa Rica, présente ce pays comme le paradis des Américains : une nature luxuriante, vierge, tropicale et bienveillante, à portée de main, très protégée comme beaucoup de régions d’Amérique centrale où le lobbying du développement durable est très fort (Amazonie). Ce lobbying fait le bonheur de l’économie de ces pays, qui en tirent largement profit grâce au développement de l’« écotourisme » : en véhiculant l’image d’une nature vierge et bienveillante, administrée par un gouvernement démocratique, nombreux sont les touristes occidentaux qui s’aventurent dans cette jungle maintenue artificiellement à l’état sauvage afin d’y jouer les « Tarzan » et « Robinson ». L’environnement est ici exploité largement par l’homme à des fins touristiques ; tout y est organisé afin de satisfaire les fantasmes occidentaux : accro-branches, visites (payantes) de sites protégés… Mais le problème est que cette industrie nuit tangiblement aux populations autochtones.

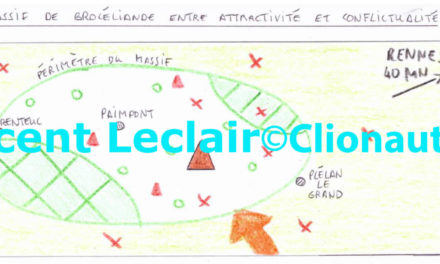

Tout d’abord, à cause du développement exclusif du tourisme, les terrains côtiers, très prisés par les Américains pour en faire des résidences secondaires, ont vu leurs prix flamber en quelques années pour le plus grand bonheur du gouvernement qui rachète ces terrains, puis les revend avec une forte plus-value. De même, les autochtones résidant sur un territoire abritant une espèce « protégée », sont chassés et repoussés dans des territoires de plus en plus restreints, du fait de l’inexorable croissance des parcs naturels. D’une certaine manière, les animaux ont volé les terres de ces paysans qui sont parfois contraints de braconner des espèces qui prolifèrent et peuvent représenter une menace pour les cultures. La préservation de la nature devient le maître-mot des hommes politiques, on parle de « diplomatie verte » : l’homme est oublié en faveur des animaux.

De tout cela, le coupable est bien l’homme occidental et son désir de « mettre la nature sous cloche », dans une logique d’autodénigrement et de culpabilisation : devant les dangers qu’il a conscience de représenter pour la nature, il s’évertue, par un « conservationnisme » exacerbé, de reconstruire autour de lui l’illusion d’une nature vierge et bienveillante, glorifie les sociétés primitives qui, elles, ne polluent pas, et sont en contact permanent avec cette mère nature, source de tous les bienfaits. Il façonne le monde à l’aulne de sa propre représentation et de ses désirs, contraignant les populations à payer le prix de ses fantasmes.

Ce fantasme offre un contraste énorme au regard de l’attitude décomplexée des populations autochtones, qui n’hésitent pas à se servir des animaux sans aucune trace de sentimentalisme (porte-clefs en piranhas séchés par exemple), jusqu’au jour où les occidentaux dénoncent cette attitude irresponsable par des campagnes de sensibilisation, et sauvent in extremis l’espèce « massacrée » en toute impunité par des autochtones ignorants. Cet argument « écosensible » est, pour la plupart du temps, accompagné d’arguments économiques : un parc naturel abritant une espèce en voie de disparition devient facilement une destination touristique. De même, les quelques populations « primitives » ont tout intérêt à ne pas se développer et à conserver leurs habits traditionnels pour attirer les touristes occidentaux en quête d’authenticité, ce qui est la raison de leur faible IDH, les condamnant à une mort précoce (pas d’accès aux soins, ni technologie) pour satisfaire un fantasme. Le touriste, complice de cette transformation de la nature au détriment des populations moins développées, participe à la transformation de la planète en une gigantesque cour de récréation. L’homme occidental, en s’érigeant en protecteur de la nature face à la folie des hommes (mythe de Tarzan), procède à une sanctuarisation de ces espaces au détriment des sociétés qui y habitent depuis toujours. Ceci va de pair avec un gigantesque mea culpa de l’homme occidental, qui tente de racheter ses fautes par la purification de la nature et des mœurs, oubliant que la première espèce à protéger, c’est l’homme ; et s’indignant devant des pratiques contraires à son idéal, comme le travail des enfants, qui parfois apparaît comme le seul moyen pour s’intégrer à sa propre création : la mondialisation. « La disneylandisation gagne aussi les consciences. »

Ce chapitre a le mérite de nous exposer l’envers présumé d’un décor qui est constamment exhibé à nos yeux : le développement durable. Il m’a semblé très intéressant de pouvoir se confronter à un article solidement argumenté sur ce sujet, brandi par beaucoup comme nouvel Être Suprême, comme argument politique ou comme technique de communication… Cependant, il est dommage qu’un ton moralisateur, sous-jacent durant tout le chapitre, explose lors des dernières lignes. Ce ton tend à décrédibiliser l’auteur, et peut nous faire douter de la véracité et de l’objectivité de ses études. On pourrait la soupçonner de n’avoir écrit ce chapitre que pour dénoncer un système, et non selon une attitude scientifique et objective propre au géographe. Certes, le ton enjoué et dénonciateur participe à rendre le livre agréable, mais il remet aussi en question sa portée géographique, et tend à réduire l’ouvrage à un simple pamphlet contre le développement durable.

De plus, on aurait voulu par moments avoir plus de précisions, et une analyse plus approfondie (notamment sociologique), par exemple en ce qui concerne le « besoin d’authenticité » des Occidentaux, aspect qui semble important et qui n’est que très peu développé.

Enfin, il convient d’apporter une critique quant à la dénonciation de la culpabilisation du monde occidental que l’auteur juge déplacée et sans intérêt : ne fait-elle pas la même chose dans ce chapitre ? De même, l’escroquerie dénoncée par l’auteur concernant l’exploitation de l’écotourisme par les autorités locales (« diplomatie verte »), n’est-elle pas justifiable dans la mesure où l’urgence première de ces pays est le développement, et la production d’un capital suffisant pour subvenir aux besoins du peuple ?

Jean-Côme Chalamon ©Les Clionautes