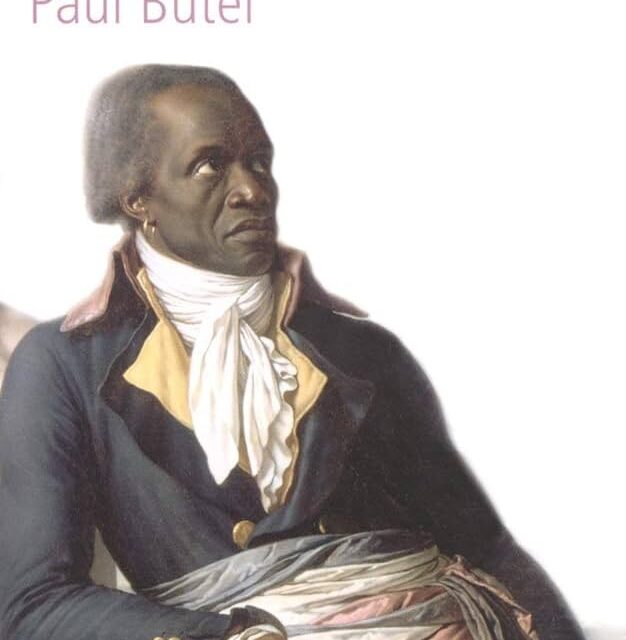

Cette fiche de l’ouvrage de Paul Butel (professeur émérite d’histoire moderne à Bordeaux et spécialiste des circulations transatlantiques, de la société bordelaise au XVIIIème siècle et du premier empire colonial français) porte sur le développement des idées révolutionnaires, émancipatrices et de la Révolution aux Antilles françaises. Pour Paul Butel, il est important d’écrire une histoire des Antilles en convoquant tous les acteurs de ces sociétés coloniale.

Le lexique utilisé

Exclusif

Le principe d’« exclusif » apparaît dès le XVIᵉ siècle dans les premiers empires coloniaux européens.

Système économique où la colonie ne peut commercer qu’avec sa métropole, ou sur autorisation expresse de celle-ci pour commercer avec d’autres entités (autres colonies, autres métropoles, compagnies de commerce) et dans lequel la colonie reste dans une situation de dépendance à sa métropole, maintenue dans la fonction d’extraction des ressources (et de transformations primaires) des produits destinés à l’exportation.

A retenir :

- « Exclusif » : terme d’époque (XVIIᵉ-XVIIIᵉ siècles).

- « Système de l’exclusif » : expression forgée par les historiens modernes pour désigner rétrospectivement ce cadre colonial mercantiliste.

- Objectif : garantir à la métropole le monopole du commerce colonial.

- Application : très stricte en France, mais largement contournée par la contrebande et contestée par les colons, notamment durant la période révolutionnaire qui nous concerne.

Libre de couleur

Expression employée dans les mondes coloniaux français pour désigner des personnes non blanches juridiquement libres : Noir ou mulâtre ayant été affranchi ou né de personnes libres.

Attesté dès 1720, la catégorie “libres de couleur” se consolide dans les colonies françaises (Antilles, Saint-Domingue, Guyane, océan Indien) à la faveur de règlements et pratiques locales (interdits vestimentaires, port d’armes, accès à certains métiers, etc.). Ces personnes sont libres en droit, mais soumises à un “préjugé de couleur” qui restreint leurs droits par rapport aux Blancs.

Pendant la Révolution française : des droits politiques sont reconnus aux gens de couleur libres (décrets de 1792), avant l’abolition de l’esclavage (1794). La catégorie reste centrale dans les débats coloniaux.

Mulâtre

Attesté dès 1545, emprunté au portugais mulato, le métis, par analogie à la mule, animal hybride. N’apparaît officiellement qu’en 1748 dans le dictionnaire.

Avant 1740 il désigne plus particulièrement le métis né d’une personne noire et d’une personne amérindienne. Pour notre étude, il prend son sens général de métis (blanc / noir)

Marron

Dès 1640, emprunté à l’espagnol cimarron, au sens figuré « retourné à l’état montagnard sauvage », sens conservé par les colons français. Esclave hors-la-loi ayant fui la plantation et ayant trouvé refuge dans les zones reculées (souvent l’intérieur forestier de l’île).

Les esclaves marrons ne sont pas « hors-contact » ou inaccessibles, ils entretiennent aussi des relations diverses avec le reste des populations, y compris les colons.

Nègre / Négresse

Attesté dès le XVIème siècle, emprunté au portugais et à l’espagnol « noir ». Au XVIIᵉ siècle, avec la traite atlantique et l’essor des plantations, « nègre » devient synonyme d’esclave noir :

- Le Code noir (1685) utilise exclusivement « esclaves » ou « affranchis », mais dans la pratique coloniale (notariats, inventaires, annonces), « nègre » est l’usage courant pour désigner les captifs africains ou leurs descendants.

- « Négresse » : forme féminine, attestée dès le XVIIᵉ siècle, avec la même valeur descriptive puis dépréciative.

- Ainsi, dans les actes notariés des Antilles françaises (XVIIIᵉ siècle), on lit des formules comme : « un nègre créole âgé de… » « une négresse bossale » (née en Afrique).

→ Ces termes désignent alors un statut juridique autant qu’une couleur de peau : être noir = être esclave dans l’imaginaire colonial.

A partir du XVIIIᵉ siècle, l’usage se charge d’une dimension racialisante : « nègre » n’est plus seulement descriptif mais renvoie à une catégorie sociale inférieure, y compris au sein des populations « noires » (métis vs noirs ; noirs libres vs noirs esclaves)

- La littérature coloniale et philosophique des Lumières reflète cette hiérarchisation (ex. Buffon, Voltaire, Montesquieu, Condorcet avec des nuances).

- On observe aussi une dérive purement injurieuse : « nègre » devient insulte. La féminisation « négresse » suit le même chemin, avec une connotation sexualisée et dégradante dans les écrits coloniaux et littéraires.

- Durant la période étudiée, le terme devient aussi une revendication identitaire par les esclaves eux-mêmes.

- Dans le décret d’abolition de l’esclavage de février 1794, le terme ne figure qu’une fois, dans le préambule, lié à son « abolition » : mais l’assemblée universalise immédiatement la citoyenneté : « tous les hommes, sans distinction de couleur ». C’est donc un moment de bascule : le terme « nègre », encore lié à l’ordre esclavagiste, coexiste avec une nouvelle formule juridique égalitaire.

« Petits Blancs »

L’expression « petits blancs » apparaît au XVIIIᵉ siècle dans les colonies françaises.

- Elle désigne les colons blancs modestes, en opposition aux « grands blancs » (planteurs et négociants).

- Leur statut est ambigu : sociaux dominés dans la hiérarchie blanche, mais racialisés comme supérieurs aux libres de couleur et aux esclaves.

- Statut et rôle

- Socio-économique :

- Petits commerçants, cabaretiers, artisans, employés des plantations, parfois maîtres d’école.

- Rarement propriétaires d’esclaves (ou seulement de quelques-uns).

- Ils jalousent les « grands blancs » et craignent de perdre leur statut face aux « libres de couleur », parfois plus riches qu’eux.

- Politique :

- Pendant la Révolution française, ils se rangent souvent du côté des colons esclavagistes, par peur de l’égalité raciale.

- Mais certains, en rivalité avec les grands blancs, défendent des mesures plus égalitaires (ex. : soutien à la Révolution de 1789 contre l’aristocratie coloniale).

- Culturel :

- Ils développent une identité créole distincte, mais fortement marquée par le « préjugé de couleur ».

- L’expression perdure jusqu’au XXᵉ siècle pour désigner des groupes de Blancs pauvres dans les départements d’outre-mer.

- Socio-économique :

Les 20 dates spécifiques à la question

Vous souhaitez lire la suite ?

Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.