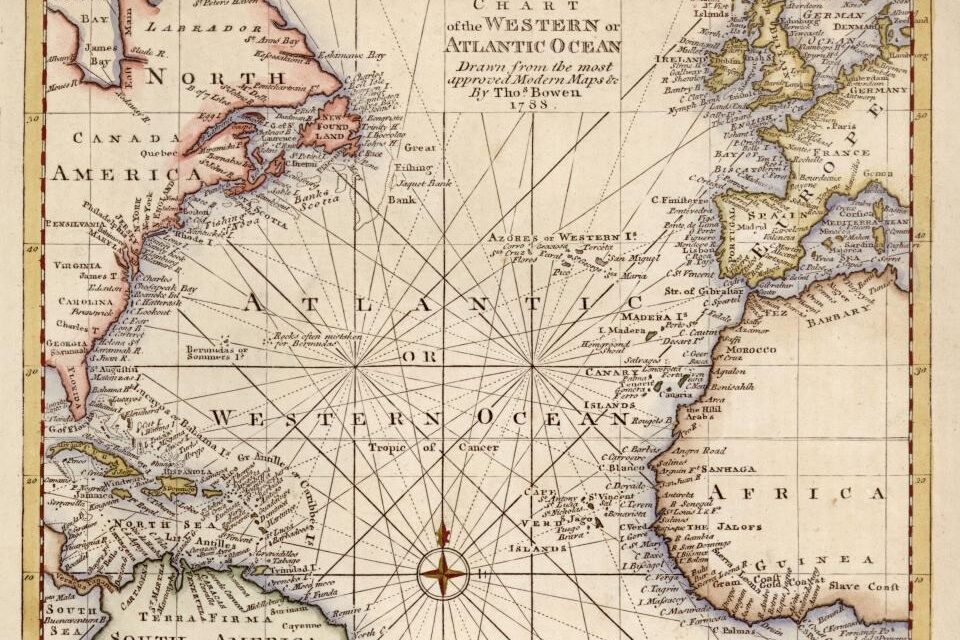

Cette fiche historiographique porte sur la naissance et à la généalogie de l’Atlantic History dans le monde anglo-saxon, mais aussi en France. Il s’agit de l’une des plus anciennes formes de l’histoire global, avant la naissance de la Global History dans les années 1990. Elle a été écrite à partir des notes de nombreuses lectures sur le sujet, qui se trouvent ajoutées en note en bas de page.

Cette fiche s’intéresse au développement de l’Atlantic History. Ici, c’est la première phase qui est traitée: celle du White Atlantic (des années 1940 au début des années 1970).

PLAN

I. La généalogie de l’Atlantic History

II. La construction du programme de l’Atlantic History dans les années 1970 au contact des Cultural Studies

I. La généalogie de l’Atlantic History

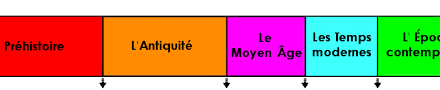

Il est possible de schématiser la généalogie de l’histoire atlantique en trois étapes successives :

- les travaux se focalisant sur le White Atlantic à partir des années 1940 et 1950 ;

- le développement des études sur la traite, l’esclavage, la diaspora noire et le Black Atlantic à partir des années 1970 ;

- la synthèse et les efforts de conceptualisation de ces différentes histoires, qui sont à l’origine de la « nouvelle » histoire atlantique depuis le milieu des années 1990, et qui continue d’évoluer de nos jours.

Les premières conceptions d’un monde atlantique se limitent à un Atlantique à la fois racialisé et occidentalisé. Déjà, entre les deux guerres mondiales, le journaliste américain Walter Lippmann évoquait une « communauté atlantique » qui unirait l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Europe occidentale. Son intention était de rompre avec l’isolationnisme américain dominé par la Doctrine Monroe (1823). A partir de la rédaction de la Charte de l’Atlantique en 1941, Lippmann se fait l’un des plus grands défenseurs de l’atlanticisme entre toutes les rives de l’océan1.

Le monde atlantique a été constitué bien plus tôt, mais en-dehors de quelques travaux mineurs (W. E. B. Du Bois, C. L. R. James, Eric Williams, Walter Lippman), les historiens n’ont jamais pris la mesure d’un « système » ou d’une « communauté » atlantique avant le milieu du XXe siècle. Ce n’est qu’à partir de la Seconde Guerre mondiale que le concept de « monde atlantique » désigne, dans une acception géopolitique, la communauté atlantique libérale et démocratique, ainsi qu’une entité historique au sein des diplomaties du camp opposé aux Nazis2.

Pour les historiens, le courant particulier de l’histoire atlantique est né des réflexions (en français) de Jacques Godechot et Robert Palmer, Jacques Pirenne, Frédéric Mauro, Charles Verlinden, Pierre et Huguette Chaunu, et Vittorino Magalhes-Godinho3, réflexions motivées par la mise en place l’OTAN en 1949. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les travaux sur la « communauté atlantique » en France comme en Grande-Bretagne accordent un rôle central aux Etats-Unis. Mais l’histoire atlantique anglo-saxonne sait aussi prendre ses distances par rapport à cette première approche très justement qualifiée d’« atlantiste » ou « atlanticiste ».

Les travaux initiaux, dans les années 1950-1960, analysaient de manière quantitative le trafic commercial entre une métropole et ses colonies, recherchaient les structures et les conjonctures de l’espace atlantique, étudiaient les influences intellectuelles, politiques et culturelles entre l’Europe et les colonies, comparaient les révolutions françaises et américaines. Les concepts d’« économie atlantique » (Huguette et Pierre Chaunu), de « monde atlantique » (Vittorino Magalhes-Godinho), d’« espace atlantique » (Lucien Febvre), de « structures et conjonctures de l’espace atlantique » (Pierre Chaunu), de « révolutions atlantiques » (Jacques Godechot) se sont ainsi diffués au sein du courant des Annales.

Les approches culturelles de l’histoire atlantique n’ont été mises en place qu’après ces études économiques. Vingt ans plus tard, aux Etats-Unis, l’influence totalisante dépistée l’historiographie française a enfin croisé celle du Cambridge Group for the History of Population and Social Structure (qui doit beaucoup au développement de la sociologie et de l’anthropologie structuraliste) pour développer une autre approche de l’histoire atlantique, moins politique et constitutionnelle.

Au cours de ces transformations de la première à la deuxième phase de l’histoire atlantique, l’une des questions les plus débattues a été celle de la définition géographique de « l’espace atlantique ». Pendant la majeure partie du second XXe siècle, les chercheurs ont considéré, à la suite de Walter Lippman (1917, puis 1941), qu’il s’agissait de l’espace qui partageait les caractéristiques diffusées par les colons européens. Les populations atlantiques partageaient :

« 1) a movement of traffic and commodities across imperial boundaries, which led to a previously unseen diffusion of capital and finance. In turn this led, to improved communication, which had consequential effects on intellectual, cultural, and political change and exchange ; 2) a monumental movement of free and un-free migrants over a five hundred year period that radically altered or destroyed many cultures and radically, and detrimentally, transformed many others ; 3) a use and modification of labor forms, most importantly of slave and indentured forms of labor ; 4) and a sharing or borrowing of commercially and economically-informed social, legal and political ideas across imperial boundaries which led directly and indirectly to new forms of territorial government and political practices »4.

Il s’agissait donc uniquement d’un White Atlantic, défini par l’Etat-nation, le capitalisme impérial et colonial, et la supériorité de la culture européenne.

Vous souhaitez lire la suite ?

Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.