Fiche de lecture d’un des chapitres des « Thèmes » du manuel Atlande sur la question d’agrégation interne portant sur l’empire colonial français en Afrique des conquêtes aux indépendances.

La partie « Repères » est ICI.

L’ARGUMENTAIRE COLONIAL ET IMPÉRIAL (XIXe–XXe SIÈCLE)

L’expansion coloniale européenne des XIXe et XXe siècles, menée principalement par la France et le Royaume-Uni, s’est accompagnée d’un ensemble de discours justifiant la domination des territoires ultramarins. Ces discours, portés par des économistes, des juristes, des hommes politiques et des intellectuels, mêlent des arguments économiques, politiques, moraux, scientifiques et idéologiques. Ils permettent de légitimer la colonisation et de la présenter comme une entreprise nécessaire, voire bénéfique, tant pour les métropoles que pour les peuples colonisés.

I. L’économie au cœur de la colonisation?

1. Colonies, néomercantilisme et impérialisme

L’essor de l’impérialisme s’explique d’abord par des facteurs économiques. Dès le début du XXe siècle, Rudolf Hilferding (1910) décrit la transition vers un « capitalisme financier » qui intensifie la concurrence pour le partage du monde. John A. Hobson (1902) avance que la concentration des richesses entre les mains des classes supérieures entraîne une épargne excessive, nécessitant des débouchés extérieurs. La colonisation devient ainsi un moyen d’investir les surplus de capitaux et d’ouvrir de nouveaux marchés.

Pour Lénine (1917), l’impérialisme constitue le stade suprême du capitalisme, inévitablement tourné vers l’expansion pour sa propre survie. D’autres auteurs y voient un outil de préservation des élites, notamment militaires. Toutefois, ces analyses ne s’appliquent pas uniformément : le rôle colonial du Portugal ne s’explique pas par des besoins d’investissement massifs, et l’Italie, bien que tardivement industrialisée, développe également une politique impériale.

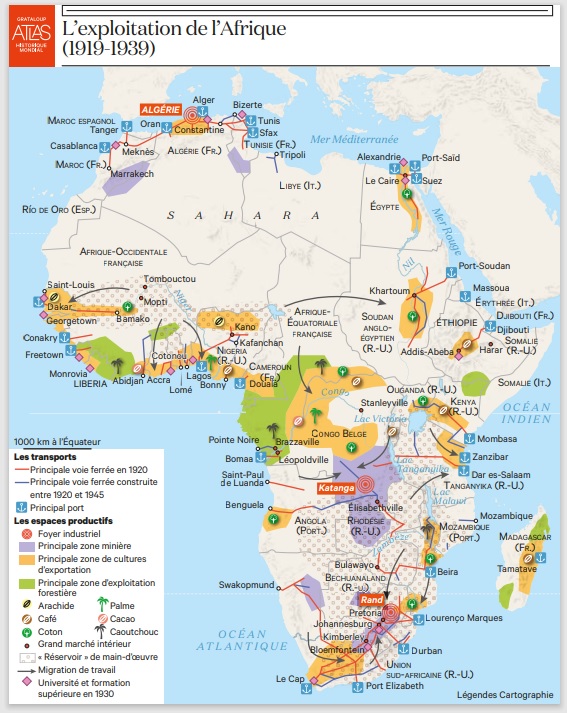

Les thèses néo-mercantilistes réapparaissent à la fin du XIXe siècle. Jules Ferry (1890) considère la colonisation comme la « fille de la révolution industrielle » : l’Europe, confrontée à la surproduction, a besoin de débouchés pour ses produits. Le commerce international explose, sa croissance dépassant celle de la production. Les colonies apparaissent alors comme des fournisseurs de matières premières et des marchés sûrs, surtout dans un contexte de retour du protectionnisme.

2. La colonisation profite-t-elle réellement aux métropoles ?

L’intérêt économique des empires coloniaux reste débattu. Jacques Marseille souligne les coûts importants pour la France, mais reconnaît aussi que l’empire constitue un partenaire commercial majeur : en 1913, il représente 13 % des exportations françaises et atteint 17,3 % en 1928. Après la Seconde Guerre mondiale, la zone franc absorbe plus de 42 % des exportations.

L’empire agit également comme un amortisseur économique, notamment lors de la crise des années 1930. Cependant, l’impact des décolonisations sur les économies européennes fut limité : les pays sans empire colonial enregistrèrent parfois des taux de croissance supérieurs. Marseille avance que le marché colonial aurait pu constituer un frein à la compétitivité, en maintenant artificiellement certains secteurs en déclin.

II. Les raisons politiques de la colonisation

1. La puissance politique et la concurrence impériale

Outre les motivations économiques, l’expansion coloniale répond à des enjeux politiques et géostratégiques. Au XIXe siècle, les colonies sont perçues comme des exutoires démographiques et des moyens d’étendre l’influence nationale dans un contexte de rivalités entre puissances européennes. Le « partage de l’Afrique » illustre cette logique de compétition, où chaque État cherche à étendre son empire pour ne pas laisser ses concurrents prendre l’avantage.

Après la défaite de 1871, la France voit dans l’empire colonial un moyen de restaurer sa puissance. Jules Ferry insiste sur la nécessité de l’expansion pour le prestige national, reléguant les arguments économiques au second plan. Économie et puissance deviennent indissociables : la richesse alimente la puissance, et celle-ci garantit la prospérité.

Vous souhaitez lire la suite ?

Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.