Une fiche de lecture de la partie « Repères » du manuel Atlande sur la question d’agrégation interne portant sur l’empire colonial français en Afrique des conquêtes aux indépendances.

CONQUÊTES ET APPROPRIATIONS COLONIALES (pages 51 – 60)

La conquête de l’Afrique du Nord

Premières conquêtes en ordre dispersé, sans suivi véritable. Chaque changement régime implique arrêt de la conquête ou réorientation.

Processus domination pas linéaire, permet pas de conquérir ensemble des territoires qui sont sous tutelle ottomane (Mantran, 1989).

Pas même modes de conquête Afrique du Nord :

– Régence d’Alger, relations diplomatiques houleuses. Coup d’éventail du dey d’Alger au consul Pierre Deval en 1827.

Incident exploité en 1830 par Charles X et prince de Polignac. Veulent victoire facile pour consolider pouvoir à Paris, profitent de la faiblesse du dey d’Alger pour acquérir position enviable en Méditerranée.

Mais conquête difficile : 37 000 hommes débarqués en 1830.

Pays difficile à dominer. Résistance autour émir Abd el-Kader, chef religieux et politique des environs de Mascara.

Traité de Tafna en mai 1837 = trêve diplomatique mise à profit pour commencer immigration de peuplement.

Reprise guerre 1840 par général Bugeaud, partisan occupation totale. Déchaînement de violence, pays champs de ruines. Disparition 150 000 soldats français (combats et maladie) entre 1830 et 1871. 400 000 Algériens entre 1830 et 1856 (Frémeaux, 2019).

Constitution bureaux arabes en 1844. Officiers arabisants qui vivent auprès des tribus. Rôle médiation.

Sous Napoléon III débat sur colonisation :

– colonistes d’Algérie veulent Algérie française avec occupation totale du territoire, assimilation des Algériens à France.

– indigénophiles. Minoritaires. Proposent France algérienne.

IIIe République : basculement Algérie dans giron français. Algérie passe de la tutelle ministère de la Guerre à ministère Intérieur.

De la colonie au protectorat : l’invention d’un vocabulaire colonial

Population locale exclue des débats sur colonisation.

Insurrections et révoltes (Kabylie, 1871) empêchent pas processus de conquête qui s’accélère début 1880.

Changement vision en France : Défaite Sedan et volonté renouer avec grandeur de la France face à l’empire colonial Anglais en formation. Gambetta figure de proue du mouvement.

Comme impossible rivaliser en Europe avec Allemagne trop puissante, regard porté vers Afrique, notamment Tunisie et Egypte, pays cibles après banqueroute Empire ottoman.

1881 : Gambetta se prononce en faveur opération militaire en Tunisie.

12 mai 1881 : Traité du Bardo, protectorat Tunisie. Dynastie beylicale reste en place mais réalité du pouvoir à France.

Début des années 1880 = décisif dans processus maturation idées coloniales.

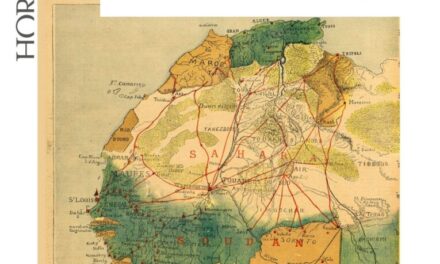

Organisations favorables à la colonisation : sociétés de géographie (Paris 1821) ont fourni premiers lieux de réunions. Discussion cartes, vocabulaire des territoires, frontières.

Aussi commissions d’explorations scientifiques financées par l’Etat et ministères Marine ou encore Guerre.

Dans ces endroits que l’idée de conquête de l’Afrique subsaharienne prend forme.

Le Scramble for Africa et la production de frontières

Conquête Afrique subsaharienne = Scramble for Africa par Britanniques (Robinson et Gallagher, 1961) se fait entre 1880 et 1900. Aussi connu sous nom de course au clocher en français.

Rivalité conquête France – Grande-Bretagne- Allemagne qualifiée de planté de drapeau ou hissé le pavillon par les coloniaux entre 1880 et 1914.

Pas véritable conquête du territoire comme avec Algérie. Combats ont été moindres qu’en Algérie et ont souvent amené des traités de protectorat imposés aux chefs locaux.

Négociations internationales (traité de Berlin) achèvent le processus de conquêtes et enregistrent les prises de possession de territoires immenses.

Conquête courte dans le temps mais pas linéaire dans le temps ni égale selon les territoires.

Appétits des pays européens en Afrique poussent chancelier allemand Bismarck à proposer réunion grande conférence internationale 15 novembre 1884 et 26 février 1885 à Berlin.

– partage pas Afrique comme souvent dit.

– fixent conditions pour avoir socle juridique accepté de tous pour la conquête.

Liberté absolue circulation fleuves Niger et Congo ; obligation occupation effective pour revendiquer un territoire ; tout mettre en oeuvre pour mettre fin traite interne des esclaves.

Traçage frontières en 3 temps :

– allocation : dans les bureaux par des personnes peu familières des environnements. Frontières de papier (Lefebvre, 2015) car tracées sur des cartes de manière idéale et provisoires.

– délimitations : travail de terrain pour vérifier hypothèses faites dans les bureaux, laissé aux explorateurs.

– démarcation : matérialisation de la frontière. Dernière étape pas souvent menée à son terme. Pour autant, frontières pas contestée au moment décolonisation, signe d’une acceptation des populations après coup.

Frontières Afrique passent pour avoir été arbitraires et pas reflet réalités terrain. Pour autant, une partie des frontières s’est faite après négociation avec chefs locaux (qui faisaient survivre Européens par apport logistique en Afrique donc valait mieux négocier qu’exercer violence).

Fin années 1880 : tensions entre Européens à force pénétrer tjrs plus à l’intérieur des terres pour conquérir territoire.

Amène épisode Fachoda :

– 1898, Français plantent drapeau au poste stratégique de Fachoda au Soudan. Poste précédemment déserté par les Britanniques à la suite d’une révolte. Britanniques sur place demandent aux Français de quitter les lieux. Crise diplomatique, Français partent puis en 1904 signature Entente cordiale entre les deux pays (Michel, 2010).

Des générations successives de conquérants

Existe chez la plupart des officiers un sentiment d’appartenance enraciné dans les territoires de conquête : aux Algériens s’opposent les Sénégalais (ils se nomment comme ça, définition affective qui n’a pas de signification sur le plan militaire).

Algériens :

Algériens sont les héritiers d’une tradition militaire imposée par le père Bugeaud (1784-1849), gouverneur général de l’Algérie à partir de 1840.

– usage de la force vive (même sur civils), recours à un bureau des affaires indigènes (bureaux arabes) pour établir contact et dominer les chefs de tribus et imposition d’un système de colonisation de peuplement.

Différent pour les Sénégalais :

– beaucoup moins violent et plus composition avec indigènes car pas colonie peuplement et difficulté des Français de s’acclimater à climat tropical a obligé à intégrer des soldats indigènes dans le système militaire français (tirailleurs sénégalais en 1857).

Certaines méthodes de conquête ou de colonisation rencontrent de vives critiques de la part des politiques.

Ils reprochent notamment la méthode soudanaise considérée comme trop violente et qui disqualifie tout discours sur les bienfaits de la colonisation.

Côté militaire on considère que les conquêtes en coup de lance (opérations saisonnières répétées après chaque hivernage) sont dispendieuses et inutiles.

Paris décide même de mettre de l’ordre dans certaines habitudes inspirées des coutumes africaines, comme le partage des butins (objets et captifs) entre soldats et officiers.

Dans le camp militaire un nouveau modèle apparaît : celui des Gallienistes (partisans de Gallieni, un officier). .

– accusent leurs prédécesseurs de pratiquer la “guerre nègre” et proposent autre formule.

– mettent en exergue idée que guerre coloniale serait créatrice de vie, en mettant un terme aux rivalités tribales et aux brigandages.

Justifierait l’usage de la force.

– critique des opérations coups de lance et proposent nouveau cadre doctrinal, la tache d’huile (une opération doit être suivie de l’érection d’un marché et d’une école) avec obligation de ménager le pays et les habitants.

Gallieni fait de la colonisation un projet républicain par son discours et sa manière de commander.

Héritier spirituel de Gallieni est Hubert Lyautey. Il fait synthèse de toutes les expériences précédentes et amorce transition vers les administrateurs.

– 1900, article Du rôle colonial de l’armée, propose modèle d’officier-administrateur qu’il met en place au Maroc à partir de 1912.

– veut abolir les frontières entre le militaire et le politique.

– colonial idéal est celui qui fera usage combiné de l’action militaire et de l’action politique. Dresse portrait des proconsuls coloniaux que Gallieni et lui ont été.

Lyautey les imagine comme des techniciens de la colonisation (Julien, 1946), càd des hommes disposant d’une expertise coloniale sans pareil.

De manière strictement militaire, conquête Afrique s’achève en 1900 quand principe de défense des colonies succède à celui de conquête.

– raison réorientation budgétaires en métropole, loi de finance de 1900 qui a consacré principe autonomie budgétaire des colonies.

– aussi achèvement bon nombre discussions sur frontières.

Veut pas dire que conquête est vraiment achevée, a même pas commencé au Maroc par exemple.

Début XXe siècle, plupart des territoires ont été répartis entre puissances occidentales, du coup on n’évoque plus les conquêtes (car implique compétition internationale) mais on parle d’opérations de maintien de l’ordre.

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ET L’APPEL DE L’AFRIQUE (pages 61 – 69)

Au moment où 1ere GM éclate en Europe :

– pas de sentiment d’appartenance collective au sein Afrique subsaharienne.

– pas d’unité religieuse non plus (islam ; animisme).

– populations AOF très diverses sur plan ethnique.

– pas d’uniformité politique (habitants des Quatre communes peuvent élire députés alors que populations de l’intérieur ont pas citoyenneté).

– existe semblant d’unité militaire en revanche. Tirailleurs sénégalais en 1857. Expression tirailleurs sénégalais va s’imposer pour désigner soldats africains AOF ou AEF intégrés dans troupes coloniales (Andurain, 2016).

Sont distingués des formations de l’armée d’Afrique (spahis algériens) (Frémeaux, 1993).

Engagement dans l’armée des populations colonisées est résultat débats antérieurs sur existence de races guerrières (Soubrier, 2019). A donné mythe de la force noire qui a préparé les esprits à accepter venue de troupes indigènes en France (comme lors défilé 14 juillet 1913 à Longchamp).

Dès août 1914, guerre européenne exige mise à contribution des colonies d’Afrique subsaharienne et d’Afrique du Nord.

– 30 000 hommes déjà mobilisés en Afrique subsaharienne + 170 000 Algériens et 165 000 tirailleurs d’AOF plus encore des centaines de milliers d’autres. Sans compter les autres centaines de milliers qui ont participé à l’effort de guerre dans les usines ou ateliers industriels.

Un principe de “force noire” fondé sur un postulat de “races guerrières”

Stéphanie Soubrier : recours à expression race guerrière assez peu employé entre 1850 et 1918.

Mais est une bonne expression pour appréhender la capacité des soldats de couleur en Afrique. Existe aussi en UK avec dénomination martial races pour armée des Indes (Streets, 2004).

Raisons :

– au tournant XXe siècle certains changements comme la guerre russo-japonaise de 1904-1905 ont imposé dans tous les états-majors militaires européens réflexion sur un recrutement massif de soldats dans colonies.

– a été une réflexion en Asie et Indochine. Armée jaune composée d’anamites du soldat au général (Klein, 2021). Projet a été refusé par autorités françaises mais récupéré et transformé en Afrique noire par colonel Mangin.

– Mangin estime qu’il incombe à l’armée française de former des troupes en Afrique de façon à compenser la baisse des effectifs en France (aggravée par dénatalité).

– Il connaît bien les tirailleurs sénégalais et trouve qu’ils excellent en discipline, bravoure et dévouement au chef.

– Pense pas au départ à faire ça pour les besoins de la métropole mais veut des soldats pour conquête du Maroc (1907-1914).

– Pas question que les indigènes accèdent au grade de général de l’armée française mais peuvent devenir officiers jusque capitaine. Grosse avancée (moitié des st-cyriens finissent leur carrière à ce moment avec grade de capitaine).

– pas très bien accueilli pas les officiers et les colons surtout en Algérie.

Conquête du Maroc exige recrutement massif donc en 1908, envoi à titre expérimental de deux bataillons de tirailleurs sénégalais pour débarquement Casablanca.

– Historique, première fois qu’une force européenne utilise des tirailleurs noirs pour se battre dans un pays qui est considéré comme un pays blanc. Expérience jugée concluante.

– décret 1912 instaure recrutement par voie d’appel pour des jeunes âgés 20 à 28 ans avec durée service 4 ans.

Afrique subsaharienne fournit 65% des soldats indigènes (800 000 hommes enrôlés sur période guerre mondiale).

Problème d’adaptation et de combativité des soldats africains en métropole, surtout dans les tranchées (bataille de la Marne) et sont retirés du front période hivernale. Troupes Afrique du Nord (chibanis) font au contraire admiration de tous.

Soldats indigènes seront de toutes les batailles et toutes les campagnes.

Engagement et désillusions, hivernages et réquisitions forcées

Gallieni fait immense camp à Fréjus en 1915 pour hivernage soldats africains noirs. Aussi formation maniement armes et discipline. 45 000 personnes en 1917. Fréjus devient un centre d’acclimatation pour les troupes, de mélange mais aussi d’apprentissage de la langue française (Van Den Avenne, 2017).

Batailles successives (notamment Verdun et après) voient une augmentation de l’enrôlement des troupes indigènes. Poids de l’enrôlement devient inquiétant en Afrique subsaharienne avec système où chefs de villages désignent bon gré mal gré des hommes pour partir à la guerre. Entraîne résistance passive, mutilations auto-infligées, révoltes (près de Bamako en 1915).

Drainage en hommes, en ressources, en vivres. Mythe races guerrières vole en éclat. Certains gouverneurs demandent à Paris l’arrêt des recrutements mais rien n’y fait.

Député Sénégal, Blaise Diagne, nommé commissaire de la République pour continuer enrôlement en Afrique. Pour obtenir enrôlement, promet citoyenneté française pleine et entière à l’issue du conflit (mensonge).

Marc Michel a démontré que troupes noires ont pas été chair à canon comme a pu être dénoncé par Diagne (avant d’être nommé commissaire (Michel, 2003). Étude des pertes reste toutefois délicate mais explique que l’expression chair à canon utilisée par Diagne après affaire du chemin des Dames pour discréditer le projet de force noire.

Pour ce qui est des pertes, dans cas soldats AOF, ratio entre nombre recrutés et décès est légèrement inférieur aux pertes infanterie française (15,5% contre 16,5%).

Signaler que certains éléments pas pris en compte comme fait que la sortie de guerre des soldats indigènes est pas 11 novembre 1918 mais 1922.

Une sortie de guerre impossible ?

Au moment armistice, armée coloniale = 110 000 soldats. Sont démobilisés après les soldats français qui demandent avec insistance de rentrer chez eux. Tirailleurs demandent de surcroît reconnaissance civique (naturalisation), financière et morale (ce qu’ils ont de la part de la population).

Troupes coloniales réparties sur terrains occupation Rhin, Syrie et Maroc. Sont pas si nombreux sur le Rhin et surtout en Allemagne mais alimente sentiment de honte allemand qui fait suite traité de Versailles, qui va alimenter haine allemande et aura des conséquence en 1940 avec massacre de tirailleurs sénégalais lors de l’invasion par armée allemande (Le Naour, 2003).

Pour répondre à engagement des troupes africaines dans guerre, Direction des troupes coloniales entreprend politique reconnaissance par érection qques monuments commémoratifs comme monument aux Héros de l’Armée noire à Reims en 1924 (double à Bamako).

Amélioration accueil à Fréjus avec création école d’officier (1925).

Rôle des soldats africains pendant guerre a permis, militairement, faire passer statut indigène à soldat. Mais promesse naturalisation et distribution pensions ont pas été tenues.

LA RÉCESSION DES ANNÉES TRENTE ET LE REPLI SUR L’EMPIRE (pages 70 – 77)

Crise 1929 et récession qui suit bousculent conceptions traditionnelles de la France à l’égard des colonies africaines.

Problème dans les colonies car l’économie de traite repose sur usage abusif et incontrôlé du crédit par les banques européennes, les producteurs, les factoreries et les intermédiaires.

L’onde de choc du krach boursier

Les colonies n’ont pas été touchées de la même manière par l’effondrement du crédit international. Des colonies comme l’Algérie s’en sortent mieux en raison de son économie plus diversifiée et moins exposée aux soubresauts de l’économie mondiale.

L’AOF en revanche est parmi les premières colonies touchées et fait aussi partie des plus sévèrement touchées.

Même touché inégalement, Maghreb subit krach. Exportation phosphate depuis Algérie baisse de presque 60%, des mines ferment, des centaines d’ouvriers se retrouvent au chômage.

Partout, pauvreté progresse et entraîne recrudescence brigandage et émeutes.

EN AOF les banques principales ferment les unes après les autres, le système de crédit est cassé, les maisons de négoce accumulent les déficits. Sociétés ferment des comptoirs, suspendent leurs achats, ce qui plonge l’AOF dans une crise sociale sans précédent.

Producteurs africains sont ruinés et refuse continuer cultiver produits non rentables. Européens les avaient convaincus délaisser cultures vivrières pour cultures d’exportation en faisant espérer plus de revenus. Importaient même riz d’Indochine qu’ils vendaient aux paysans africain pour faciliter cet abandon. Se vendait avec un rapport de 1 pour 1 ou 1 pour 2 avec les arachides donc était pas cher pour paysans. Sauf qu’en 1931 rapport est de 5 pour 1.

Salaire des travailleurs chute, sont sous-alimentés, tensions se multiplient.

1932, troubles sérieux éclatent.

Une nouvelle politique économique impériale

Crise pousse à évolution administration coloniale.

– Jules Brévié, gouverneur général de l’AOF en 1931 demande gouvernement changer radicalement politique économique.

Idée plus suivre prix des marchés internationaux. Veut augmenter artificiellement prix d’achat des récoltes, faciliter vente sur territoire français et instaurer taxe sur produits étrangers dont une partie serait utilisée pour aider les colonies africaines à se moderniser.

Idée serait de protéger paysan africain, de mieux le payer et ainsi de l’encourager à produire des arachides, à consommer et serait moins sensible à propagande anticoloniale.

Idée rencontre grande adhésion des dirigeants des sociétés d’import-export et plaît aux industriels de métropole (métallurgie, automobile) qui y voient moyen d’augmenter durablement leurs débouchés sans avoir à affronter concurrence internationale.

Se rejoignent tous sur idée renforcer échanges entre France et ses colonies (Moine, 2008).

Gouvernement la met progressivement en place dans les années 1930. Parle d’économie dirigée ou d’autarchie (Albert Sarraut, ministre des Colonies).

– se traduit par repli sur empire colonial et par intervention plus forte Etat dans économie (avec création lois de protection, comme sur les blés nationaux et coloniaux en 1933).

L’industrialisation des colonies

Question de l’industrialisation des colonies provoque énormément de politiques et de divisions (Marseille, 1984).

– réflexion s’impose en Algérie après menace de Louis Morard, président de la Région économie d’Algérie, de transformer les matières premières directement en Algérie et non en métropole.

– 1938, Chambre de commerce de Lille, porte-parole des intérêts cotonniers refuse industrialisation des colonies au risque de voir fabrication surabondante et bon marché, qui viendrait faire de la concurrence déloyale à l’industrie métropolitaine (Eck, 2008). Même avis pour les autres Chambres de commerce de métropole.

Face à concurrence déloyale ce sont surtout les huileries de Marseille qui vont mettre en avant idée de la nécessité pour les colonies comme l’AOF de se développer de manière autonome, à un prix normal, afin d’être en mesure d’affronter la concurrence internationale.

Idée est surtout de stopper repli sur colonies et aides financières de l’Etat qui engendrait concurrence déloyale en France.

Montre qu’une partie du patronat est hostile à industrialisation des colonies, mais pas tous. Point de vue des huiliers pas majoritaire. Certains industriels marseillais ont déjà construit des usines au Maghreb dans différents domaines (sucre, pêche, olives).

Donc pas d’hostilité des entrepreneurs à propos industrialisation des colonies. Tout dépend de ce que cela leur rapporte.

Pour autant, une pensée commence à se diffuser selon laquelle le développement des colonies est coûteux et qu’il entrave l’expansion et même l’existence de certaines industries françaises (Daumalin, 2008).

LA FRANCE ET SON EMPIRE AFRICAIN DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE (pages 78 – 87)

Seconde Guerre mondiale = profond bouleversement pour France et son Empire. Nouvelle étape de l’histoire de la colonisation française.

A incidence directe sur la fin des empires coloniaux français et britanniques, à cause :

– mobilisation des territoires coloniaux en hommes et en ressources.

– violence qu’elle provoque.

– transformation de rapports géopolitiques qu’elle entraîne.

2e GM est prélude à trois guerres de libération sur deux continents :

– Indochine (1946-1954).

– Algérie (1954-1962).

– Cameroun à partir de 1955.

Jennings, 2014 : la France libre fut africaine. A nuancer pour l’AEF.

C’est sur continent africain que s’est joué le sort de la France sur le plan international, Alger et Brazzaville surtout.

1939 : France entre en guerre contre Allemagne avec un empire de 12 millions de km2 et une population totale de 110 millions d’habitants.

Empire participe aux différentes étapes du conflit. Veille armistice 1940, 400 000 soldats coloniaux sous les drapeaux.

Débâcle de 1940 touche durement les soldats coloniaux, notamment à cause des massacres faits par la Wehrmacht en raison de leur couleur de peau et du souvenir de l’occupation coloniale sénégalaise de la Rhénanie après traité Versailles.

1940-1941. Compromissions vichystes avant quelques victoires dans le désert

18 juin 1940 : Appel de Gaulle. Met en avant empire colonial pour dire que France pas seule.

22 juin 1940 : signature armistice.

– empire reste sous contrôle autorités françaises mais doivent empêcher les Alliés de s’en emparer.

Afrique du Nord, début septembre 1940, général Weygand nommé par Vichy commandant des forces françaises en Afrique.

Abolition décret Crémieux de 1871.

De Gaulle tente s’emparer AOF car voulait faire Dakar capitale France libre mais est un échec.

En AEF, grâce à travail de Félix Eboué, rejoint France libre.

Automne 1940, de Gaulle arrive à Brazzaville où met en place Conseil de défense de l’Empire. Première instance légale de la France libre.

1942-1943. Combats décisifs, intrigues franco-françaises à Alger

Période 1940-1942 marque en Afrique du Nord une succession de combats qui aboutissent à un affrontement final : la bataille d’El Alamein en Egypte en octobre 1942.

– des troupes de la brigade française libre sont intégrées à l’armée britannique. Sont Français qui ont refusé armistice de 1940 et aussi soldats coloniaux.

Brigade s’était déjà illustré lors bataille Bir-Hakeim dans désert lybien où avait ralenti de manière décisive progression des Allemands. Victoire a eu vrai retentissement car était première contribution militaire importante d’une unité des FFL au sein des forces alliées.

Mai 1943 : création à Alger du Comité français de libération nationale (CFLN) dirigé par de Gaulle et Giraud (généraux). Est premier embryon de gouvernement français reconnu par les Alliés. Deviendra Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) à l’été 1944.

1944. Le débarquement de Provence

Novembre 1943 : première séance de l’Assemblée consultative provisoire à Alger. Événement confirme statut capitale de la France libre de la ville.

Rédaction charte de l’Atlantique été 1941. Signée Roosevelt et Churchill. Affirme dans article 3 droit des peuples à choisir leur forme de gouvernement.

Reprise par Nations unis en 1942, jouera rôle important dans processus de décolonisation après la guerre.

Des sociétés coloniales affamées et meurtries par la Seconde Guerre mondiale

Réquisition certains biens de consommation, désorganisation des transports et rationnement des populations autochtones montrent situations de pénurie et parfois aussi de famine.

– Algérie touchée par disettes successives à partir de 1942.

Voit aussi durcissement politiques de répression.

– Algérie, gouvernement Vichy accroît répression policière et judiciaire à partir de 1941. Instauration d’un tribunal militaire permanent à Alger destiné à combattre les contestations républicaines, communistes et nationalistes.

– création camps d’internement dans sud Algérie.

– durcissement conditions travail forcé à Madagascar alors que population souffre déjà de disette.

– Etat français tourne dos à toute forme d’assimilation et dénaturalise même certains comme Jules Ranaivo.

2e GM se caractérise aussi par fragilisation des puissances coloniales européennes.

– ont été humiliées par de grandes défaites qui remettent en question leur prestige et leur autorité auprès des populations autochtones.

– colonisés ont participé massivement à effort de guerre et leurs revendications nationales se sont intensifiées. Heure est venue pour puissances coloniales de s’acquitter de leur dette.

– pour autant, autorités coloniales s’appliquent d’abord à réprimer mouvements sociaux et politiques issus démobilisation troupes indigènes.

1er décembre 1944, plusieurs dizaines de tirailleurs réclamant leurs arriérés de solde sont abattues par les soldats français.

L’EMPIRE COLONIAL TARDIF ET LA DÉCOLONISATION (pages 88 – 103)

Fins d’Empire au Maghreb

Guerre d’indépendance algérienne reste événement majeur de la fin de l’Empire français.

– terriblement meurtrière en Algérie.

– a marqué société française (envoi troupes et répercussions politiques d’ampleur).

– conflit a également touché scène internationale.

Explique pourquoi Algérie, plus que Maroc et Tunie, a attiré l’attention des chercheurs.

Des processus comparables ?

Des temporalités proches

Dans trois pays, mouvements nationalistes prennent impulsion décisive pdt entre-deux-guerres.

– Tunisie : Néo-Destour (parti politique) fondé 1934 et dirigé par Habib Bourguiba qui prendra tête mouvement pour indépendance.

– Algérie : Etoile nord-africaine (ENA) crée en 1926 est première à revendiquer indépendance. Dissolution et Parti du peuple algérien lui succède en 1937. Fondateurs FLN qui lancent insurrection en 1954 sont issus de ce mouvement.

Dans trois sociétés langue arabe et islam constituent puissant ciment collectif contre colonisation française.

Passage tutelle ottomane à tutelle européenne combattue car vécue comme une dépersonnalisation.

Trois sociétés sont également déçues de la gauche française (Marynower, 2018), Front populaire échouant à répondre aux revendications. Subissent aussi répression politique avec organisations dissoutes et dirigeants arrêtés.

Au Maghreb comme dans reste des pays colonisés, Seconde Guerre mondiale encourage aspirations à indépendance (défaite des Français, propagation de principes internationaux favorables à l’émancipation des peuples). Également la pauvreté et la misère engendrées par les rationnements qui entraînement soulèvements et contestations.

Des modalités divergentes

En Algérie, partisans de la lutte armée ont été encouragés par les massacres des Nord-Constantinois en 1945.

La trajectoire historique algérienne, une spécificité dans l’ensemble maghrébin

Le lien juridique, un facteur décisif ?

Oeuvre de Charles-André Julien, fait du réformisme la question centrale de la décolonisation du Maghreb.

1952 : politique française = politique des occasions perdues. En retardant autonomie interne des protectorats et en échouant à faire évoluer statut de l’Algérie, France ont perdu l’occasion de rester fidèles à leurs valeurs et de sauvegarder leurs intérêts.

Historiographie française a longtemps considéré que cette absence de réformes a été la cause de la guerre et en a rendu responsable les Français d’Algérie (Ageron, 1979).

Thèse dite des occasions manquées critiquée pour son ambiguïté et sa focalisation sur la politique française, supposée être la seule clef du déroulement de l’histoire. Ne tient pas compte des aspirations de la société algérienne et à leur volonté d’exister en tant que nation.

Dans cas Algérie envisager évolution d’une colonie de peuplement forte d’une grosse minorité française (1 million), soudée à la métropole par son organisation départementale, soulève de tels obstacles que la voie réformiste est bloquée. Nationalisme encouragé à prendre les armes.

L’internationalisation, une différence fondamentale

Processus d’indépendance de l’Algérie très internationalisé. L’Egypte de Nasser (champion du panarabisme) apporte une aide financière et militaire précieuse aux Algériens.

La solidarité avec FLN engage ensemble des pays arabes et musulmans, les non-alignés, mais aussi certains pays du bloc de l’Est comme la Chine au nom de la Révolution que constituerait la lutte algérienne.

Ampleur internationalisation à la mesure de la dureté et de la longueur de la guerre (Meynier, 2002).

Historiographie a insisté sur la stratégie d’internationalisation du FLN pour comprendre sa victoire en 1962.

Au sortir des indépendances

Au moment des indépendances, Algérie est le pays le plus en difficulté des trois.

– déficit de scolarisation important.

– paysannerie archaïque sur des petites portions de terres.

– mais possède hydrocarbures suite à Plan de Constantine lancé par de Gaulle en pleine guerre, en 1958 .

Afrique subsaharienne : de la rénovation impériale au désengagement

Un colonialisme de développement

Passe idée autosuffisance financière des colonies subsahariennes à colonialisme de développement (Cooper, 2011) où métropole doit aider colonies à se développer, par des investissements économiques et sociaux sans contrepartie immédiate.

– Création FIDES en 1946 qui investit fonds considérables (8x plus en moyenne qu’au cours des 40 années précédentes).

– Fonds pour développement infrastructures économiques. Permet extension réseau africain de voies ferrées, routes, électricités).

– accent mis sur secteurs éducation et santé.

Les réformes politiques de l’après-guerre

Autre volet rénovation impériale est politique. Décennie après guerre, responsables français adoptent une série de réformes visant libéralisation et démocratisation de la vie publique dans territoires subsahariens. Renforcent aussi leur assimilation à la République.

– lois promulguent abolition indigénat et travail forcé.

– instauration libertés publiques fondamentales outre-mer.

– octobre 1946, ancien Empire est remplacé par Union française dans constitution IVe République.

– colonies d’Afrique subsaharienne deviennent territoires d’outre-mer. Ont chacune leur assemblée locale élue et envoient représentants au Parlement français.

– citoyenneté française attribuée à tous les ressortissants d’outre-mer en mai 1946 qui obtiennent droit de vote.

Mais assorti conditions restrictives d’ordre capacitaire et censitaire ce qui réduit électorat (5% de l’AOF, 2,5 de l’AEF).

Restrictions soulignent limites libertés publiques accordées aux Africains. Assimilation présente ambiguités également.

Revendications des mouvements africains sont durement réprimées (Madagascar 1947).

Les forces du changement

Colonialisme de développement a entraîné constitution d’une classe salariée africaine consciente de sa force, qui peut défendre ses intérêts à la faveur d’un droit du travail de plus en plus libéral (avec en plus Code du travail outre-mer de 1952).

Progrès éducation contribuent à sensibiliser nombre croissant d’Africains aux idéaux de liberté et d’égalité enseignés à l’école française.

Libéralisation politique de l’après-guerre a permis constitution partis légaux et élections régulières qui permettent exprimer nouvelles revendications.

En même temps, idée coloniale de moins en moins populaire chez les Français.

Une partie de la France et des politiques pense que l’Empire et la colonisation coûtent trop cher et qu’il serait judicieux de se recentrer sur l’Europe (Cartiérisme).

Du côté des progressistes, critique politique coloniale au nom d’idéaux de justice et d’égalité entre les peuples.

Subit aussi pressions internationales, notamment des Etats-Unis et de l’ONU qui ont prises de position anticoloniales.

Guerre Indochine et Algérie poussent aussi France a pas aggraver avec AOF et pas déclencher nouveau front.

Désengagement impérial

Dans ce contexte que promulgation loi-cadre de juin 1956, considérée par certains historiens comme premier signal du désengagement impérial français au sud du Sahara (Cooper, 2008).

– établit suffrage universel et collège unique dans territoire d’outre-mer.

– renforce compétences assemblées locales et institue conseils exécutifs.

Est une première forme d’autonomie politique reconnue aux peuples subsahariens.

– reste qd même limité car assemblées peuvent pas légiférer dans certains domaines clefs comme police, douane, enseignement supérieur.

Étape autonomie complète franchie en 1958 avec instauration de la Communauté française.

– se fait dans cadre retour pouvoir de Gaulle et venue Ve République.

– dans constitution Ve, prévu remplacer Union française par ensemble franco-africain de type fédéral, fondé sur association libre et égalitaire entre métropole et anciens territoires d’outre-mer.

– deviennent des républiques autonomes qui gèrent ensemble de leurs affaires intérieurs.

Accueil mitigé mais quasi totalité des pays acceptent par référendum (sauf Guinée qui devient indépendante dans des conditions difficiles).

Mais va pas durer longtemps et plupart des pays vont ensuite réclamer leur indépendance. En 1961, 14 territoires de l’Afrique subsaharienne accèdent à indépendance.

Un bilan contrasté

Bilan contrasté :

– a été certes globalement pacifique et négocié mais il y a qd même eu tensions violentes avec certains pays comme Madagascar ou Cameroun.

– semble avoir été plus forcé au gré des pressions et tensions que par volonté France (Chafer 2019).

– processus inachevé car en 1960 il reste des territoires encore sous souveraineté française (Djibouti, Comores).

Fin empire pas = fin influence française.

Traités indépendance accompagnés accords de coopération qui touchent domaines économiques, militaires et culturels. Permet France conserver intérêts stratégiques (énergétiques).

Meilleur exemple est l’absence de participation des pays nouvellement indépendants à conférence Belgrade de 1961. Créations Tiers-monde et mouvement non-alignés pas suivi par anciennes colonies dont gouvernements ont été donnés soit à des régimes autoritaires, soit à des régimes encore très proches de la métropole (Lefebvre 2019).