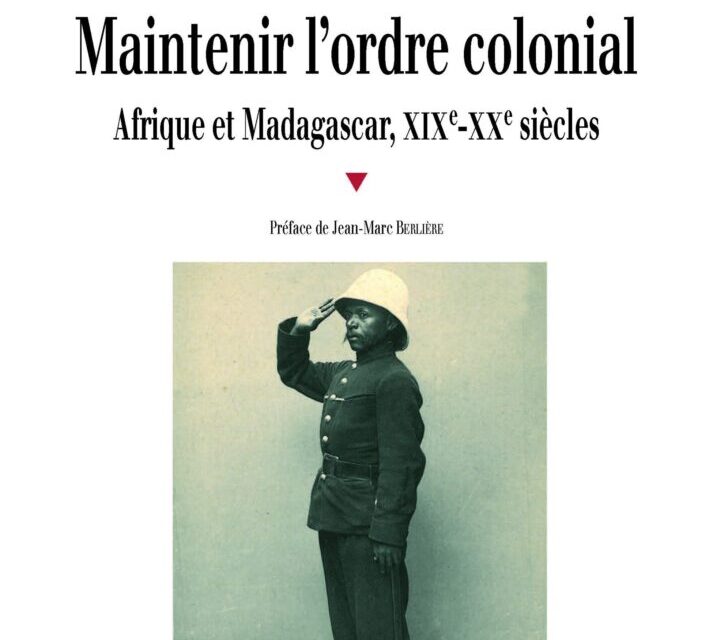

Cette fiche porte sur un thème longtemps négligé : le maintien de l’ordre colonial. Au cours des années 2010, un renouveau s’est fait autour des questions d’ordre et de police, en particulier en situation coloniale. Les auteurs soulignent l’omniprésence de cette question dans le fonctionnement quotidien de l’Etat colonial. Une riche introduction programmatique et historiographique. Une étude précise de la police et de l’Etat à Madagascar. La deuxième partie dresse une série de portraits de policiers coloniaux.

Présentation des auteurs :

Jean-Pierre BAT : archiviste paléographe, agrégé d’histoire. Thèse d’histoire « Cendrillon et les barbouzes. La décolonisation de l’AEF selon Foccart, entre stratégies politiques et tactiques sécuritaires (1956-1969)

Nicolas COURTIN : thèse sur « Du maintien de l’ordre colonial au maintien de l’ordre dans la colonie. La garde indigène à Madagascar, 1896-1914 » sous la direction d’Emmanuelle Blanchard (Université de Versailles-St Quentin en Yvelines)

Ils sont membres du GEMPA (Groupe d’Etude sur les Mondes Policiers en Afrique).

I. Historiographie : les promesses d’un champ pionnier

A partir de la Préface de Jean-Marc BERLIÈRE (« les promesses d’un champ pionnier ») et de l’introduction d’Emmanuelle BLANCHARD (université Versailles St Quentin, Joël GLASMAN (université Humboldt Berlin)

Ce choix est fondé en grande partie sur des préjugés qui discréditaient les historiens travaillant sur la police ou l’armée c’est-à-dire pour certains opposants l’étude des « outils de la répression bourgeoise » ou « police fasciste » pour Jean-Paul SARTRE.

– Justifier la colonisation par le maintien de l’ordre. Rôle central dans le système colonial car il justifie la colonisation (la colonisation apporte la paix et remplace le désordre précolonial par l’ordre colonial)

– Le « maintien de l’ordre colonial » est fondé sur revendication de l’Etat colonial à monopoliser ou au moins à orienter l’usage de la violence physique sur le territoire colonisé

– Faiblesse des moyens du maintien de l’ordre. Les forces de police, trop faméliques, sont soutenues régulièrement par l’armée et des forces paramilitaires (aussi par les moyens aériens à partir des années 1920-1930). Souvent les interventions policières mélangent policiers et militaires. A l’exception des « îlots de domination », la présence policière est très rare. Parfois des opérations de police se transforment en expéditions militaires (cf. les événements d’Algérie). Dans les territoires colonisés, la différence entre civils et militaires n’a pas grand sens dans une situation de maintien de l’ordre : soldats, policiers sont aidés par des « évolués » et des civils européens. Les civils peuvent aussi maintenir l’ordre (intervention de la milice locale de Guelma en mai 1945 qui provoque des centaines de morts ; des années 1850 aux années 1950, il est dans la norme qu’un Européen puisse se faire justice lui même à l’encontre de son personnel indigène). Au Congo, la répression est déléguée à des grandes compagnies concessionnaires…

– Au contraire, les policiers indigènes n’ont pas le droit de faire usage de la force sur les Européens. Les policiers indigènes doivent s’incliner devant le prestige et la supériorité de l’Européen même s’il est ivre et violent (marins…).

– Racialisation des rapports sociaux

– L’hégémonie ne fut jamais réelle, ainsi les colonisateurs n’ont jamais pu se passer de l’usage d’une force non légitime pour maintenir l’ordre

– A partir des années 1920, les forces de polices se professionnalisent et s’européanisent davantage. Ainsi de nouvelles pratiques répressives émergent, plus violentes à l’égard des colonisés (Malawi, Inde) et douces à l’égard des colonisateurs. Il y a donc une dynamique de brutalisation des acteurs du maintien de l’ordre dans les colonies.

– L’usage de la violence extrême est surtout lié aux moments de crise du système colonial. Il ne faut pas voir la domination coloniale comme une suite de violences ininterrompues.

– il y a un écart entre normes écrites et pratiques. L’empire de la loi est une fiction. Les commandants de cercles ne respectent pas les normes juridiques.

– Le dernier âge colonial est celui d’une radicalisation de la violence qui est lourde de conséquences, puisqu’elle a servi de modèle au système de maintien de l’ordre des jeunes états indépendants… et habitude de lutter contre le terrorisme et surveillance

1. Histoire du maintien de l’ordre colonial = parent pauvre des études coloniales

Dans l’étude de la période coloniale, les historiens ont été plus tentés de travailler sur le désordre colonial que sur l’ordre colonial.

Car :

– Ce choix est fondé en grande partie sur des préjugés qui discréditaient les historiens travaillant sur la police ou l’armée c’est-à-dire pour certains opposants l’étude des « outils de la répression bourgeoise » ou « police fasciste » pour Jean-Paul SARTRE. Par une identification des historiens à leur sujet d’étude, les historiens de l’ordre colonial passaient avant pour des défenseurs de la colonisation.

– Ce champ de recherche était plus puissant dans les pays anglophones : le colonial policing

– Les historiens n’étudiaient l’ordre colonial qu’en période de crise (conquête, révolte, décolonisation)

2. Le maintien de l’ordre : entre objectif théorique et pratique

– Justifier la colonisation par le maintien de l’ordre. Rôle central dans le système colonial car il justifie la colonisation (la colonisation apporte la paix et remplace le désordre précolonial par l’ordre colonial)

– Le « maintien de l’ordre colonial » est fondé sur revendication de l’Etat colonial à monopoliser ou au moins à orienter l’usage de la violence physique sur le territoire colonisé

– Des historiens se demandent s’il est possible d’avoir une réelle police dans les territoires colonisés étant donné que la domination coloniale n’a été qu’une « entreprise de conquête ininterrompue » selon Florence BERNAULT, Enfermements, prisons et châtiments. Pour une histoire de l’enfermement et de l’incarcération en Afrique, 19e-20e siècles, 1999.

– D’autres réfléchissent sur le « consentement à l’autorité policière » de la population locale. Ils pensent que l’usage de la violence comme mode de domination coloniale est certes fondamental mais plus rare que les arrangements et les « transactions collusives » (secrètes) avec les habitants.

– Faiblesse des moyens du maintien de l’ordre. Les forces de police, trop faméliques, sont soutenues régulièrement par l’armée et des forces paramilitaires (aussi par les moyens aériens à partir des années 1920-1930). Souvent les interventions policières mélangent policiers et militaires. A l’exception des « îlots de domination », la présence policière est très rare. Parfois des opérations de police se transforment en expéditions militaires (cf. les événements d’Algérie). Dans les territoires colonisés, la différence entre civils et militaires n’a pas grand sens dans une situation de maintien de l’ordre : soldats, policiers sont aidés par des « évolués » et des civils européens. Les civils peuvent aussi maintenir l’ordre (intervention de la milice locale de Guelma en mai 1945 qui provoque des centaines de morts ; des années 1850 aux années 1950, il est dans la norme qu’un Européen puisse se faire justice lui même à l’encontre de son personnel indigène). Au Congo, la répression est déléguée à des grandes compagnies concessionnaires…

– Au contraire, les policiers indigènes n’ont pas le droit de faire usage de la force sur les Européens. Les policiers indigènes doivent s’incliner devant le prestige et la supériorité de l’Européen même s’il est ivre et violent (marins…).

3. Usage immodéré de la force

– L’hégémonie ne fut jamais réelle, ainsi les colonisateurs n’ont jamais pu se passer de l’usage d’une force non légitime pour maintenir l’ordre

– A partir des années 1920, les forces de polices se professionnalisent et s’européanisent davantage. Ainsi de nouvelles pratiques répressives émergent, plus violentes à l’égard des colonisés (Malawi, Inde) et douces à l’égard des colonisateurs. Il y a donc une dynamique de brutalisation des acteurs du maintien de l’ordre dans les colonies.

– L’usage de la violence extrême est surtout lié aux moments de crise du système colonial. Il ne faut pas voir la domination coloniale comme une suite de violences ininterrompues.

4. Le droit colonial : entre norme et pratique

– il est fondé sur le système coercitif de l’indigénat. Le maintien de l’ordre colonial est donc en partie fondé sur un régime d’exception. Il est en partie fondé sur la continuité avec les peines d’Ancien Régime (comme les corvées)

– il y a un écart entre normes écrites et pratiques. L’empire de la loi est une fiction. Les commandants de cercles ne respectent pas les normes juridiques.

5. La question de l’emprisonnement massif

– Années 1930 : 10% de la population du Congo a déjà été incarcérée au moins une fois. Mais cet emprisonnement est souvent associé à un travail forcé. Les détenus construisent des routes…

– La prison coloniale est punitive, pas disciplinaire au sens de Foucault. Tous les détenus sont mélangés (sauf blancs et noirs), ce qui permet aux prisonniers nationalistes d’y diffuser la conscience nationale.

6. Un maintien de l’ordre innovant (qui se diffuse ensuite en métropole)

– Vers 1870 : développement de l’usage de prendre les empreintes digitales des condamnés au Bengale par les Britanniques

– vers 1900, Gallieni a recourt intensivement à la photographie pour recenser la population de Madagascar

– Racialisation des rapports sociaux

7. L’attitude des indigènes

– faible recours aux forces de l’ordre en dehors des « îlots de domination » car rareté des forces de police et usage des formes autochtones traditionnelles de résolution des tensions sociales

– participation au maintien de l’ordre

– utilisation des forces de l’ordre par des femmes autochtones pour s’émanciper de leur mari…

II. Dispositifs militaires et policiers de l’ordre en situation coloniale

Nicolas COURTIN, « La garde-indigène à Madagascar. Une police pour la « splendeur » de l’Etat colonial (1896-1914) »

Création de la « garde indigène » en 1896 par le résident-général LAROCHE (composée d’anciens soldats d’élite de l’armée royale merina vaincue). Ces hommes sont des « intermédiaires coloniaux de l’ordre » (p.62). On y ajoute des Européens (officiers). En 1905, cette « garde indigène » contient 2294 indigènes et 87 Européens = exemple d’hybridité.

Essentiellement militaire, elle sert de garde du résident-général mais participe aussi aux patrouilles policières, à la surveillance des bâtiments administratifs (notamment ceux du trésor public), à la perception armée des impôts aux côtés du chefs de canton, à la surveillance de la main-d’œuvre utilisée pour le travail forcé et à la « pacification » de l’île. La garde indigène est donc un élément central pour la survie fiscale, économique et politique du Protectorat.

André DIA, « Police et renseignement au Cameroun français. Entre surveillance du territoire et radicalisation du système de contrôle colonial (1919-1960) »

1919 : mandat français sur le Cameroun (ancien territoire allemand) = institutionnalisation de la police au Cameroun par la suite (1919 : création de la « Garde régionale », 1923 : création de la « Garde indigène », 1925 : création du « bataillon indigène »).

3 principales menaces de 1919 à 1960 :

1. l’islam dans l’entre-deux-guerres (environ 400 000 musulmans au Cameroun dans les années 1930) car peur du panislamisme. La France tente alors de différencier un « islam blanc » d’Afrique du Nord et du Moyen Orient d’un « islam noir ».

a. La France tente de limiter toute influence arabe au Cameroun en développant un indirect rule au nord du Cameroun (exemple du lamido (prince musulman qui dirige un lamidat) Yaya DAÏROU dans la région de Diamaré : il fournit des renseignements aux Français, participe à la lutte contre toute action antifrançaise)

b. et en développant l’éducation des élites traditionnelles qui deviennent interprètes puis chefs de canton et ainsi au service de la police coloniale.

c. Création en 1935 du SSAMII (Service Spécial des Affaires Musulmanes et des Informations Islamiques) : surveillance des lamiibe (lamido au pluriel : autorités musulmanes traditionnelles), information sur le loyalisme des populations musulmanes

d. Limitation des visas pour le pèlerinage à La Mecque

2. Peur d’une cinquième colonne allemande pendant la 2WW

Les Allemands diffusent la propagande nazie antifrançaise par la radio, brochures ou voyage d’agents nazis, surtout à Douala. La compagnie commerciale allemande WOERMANN est identifiée par les Français comme le centre de la propagande clandestine anti-française.

3. l’opposition armée de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) après 1948. Il souhaite l’indépendance mais il est interdit de 1948 à 1955 et choisit la lutte armée. La France crée alors des unités de police spécialisées dans le renseignement et dirigées par des « commissaires spéciaux » blancs. 1958 : création des Brigades Mixtes Mobiles (BMM) plus efficaces associant militaires et policiers.

Le dernier âge colonial est celui d’une radicalisation de la violence qui est lourde de conséquences, puisqu’elle a servi de modèle au système de maintien de l’ordre des jeunes états indépendants…

Elena VEZZADINI, « Une « élite exclue ». Les militaires soudanais entre ordre et révolte au Soudan colonial britannique (1900-1924) »

Années 1920 : fin de la « pacification » du Soudan car se développe l’indirect rule : les élites locales sont utilisées pour gérer le territoire. Elles sont donc moins perçues comme des opposants potentiels, ce qui apaise les tensions. Exemple de l’officier soudanais issus de l’Ecole militaire de Khartoum (sélection des élèves sur la « noblesse du sang ») Sayyid SHAHATA (il maintient l’ordre dans différents endroits du Soudan : extrême mobilité= il change 7 fois d’affectation en 10 ans de 1914 à 1924, surtout dans les périphéries du Soudan. Ces officiers très mobiles ont peu de contact avec les populations locales. Ils sont dans une dynamique d’exclusion des sociétés autochtones et d’intégration aux élites colonisatrices).

Pourtant 78 officiers soudanais issus de l’Ecole militaire de Khartoum participent en 1924 à la tentative de révolution au Soudan britannique, ce qui surprend les Britanniques mal avertis par leurs services de police et de renseignement. C’est le cas notamment de SHAHATA. Elle échoue notamment parce que les officiers ne parviennent pas à réunir la population soudanaise avec laquelle ils ont peu de contacts.

Camille EVRARD, « L’interprétation des éléments de maintien de l’ordre dans le Sahara mauritanien sous domination coloniale française (1920-1958)

Mi 19e siècle-1934 : conquête du Sahara mauritanien par les Français et les tirailleurs sénégalais, spahis (cavaliers) ou goumiers (fantassins) noirs.

Mais sont aussi utilisés des locaux : 1905= création de la 1ère compagnie méhariste qui utilise des dromadaires et agit comme une « police du désert » (p.117) face aux nomades résistants qui pratiquent la razzia.

Romain TIQUET, « D’un Etat à l’autre, la stratégie du Guépard policier. Transfert total ou legs partiel des pouvoirs de police en Haute-Volta (1949-1960) »

AOF : l’organisation des forces de police est embryonnaire jusqu’à 1918.

Haute-Volta : colonie de 1919 à 1932 puis divisée entre la Côte d’Ivoire, Soudan français et le Niger puis de nouveau colonie de 1947 à 1960 (la France procède à un nouveau découpage politique en AOF pour limiter l’essor politique du RDA, Rassemblement Démocratique Africain, proche du communisme et puissamment implanté à l’ouest de la Haute-Volta. Le gouverneur nommé en 1948 est Albert MOURAGUES, un virulent anti-communiste. Il repousse par exemple les élections du 6 juin 1948 au 27 juin 1948 afin de favoriser l’abstention à l’Ouest de la Haute-Volta car fin juin est une époque de travail des champs. Les partisans du RDA sont donc allés au champ plutôt que de voter…).

1941 : création de 4 Brigades Mobiles en Haute-Volta

III. Portraits et trajectoires de policiers coloniaux

Bénédicte BRUNET-LA RUCHE, « Les frères Béraud. Des parcours classiques pour des policiers dahoméens d’exception (1889-années 1930) »

1889-1920 : conquête puis « pacification » du Dahomey

Xavier Béraud (1864-1937) et Achille Béraud (1870-1933) = 1ers commissaires de police autochtones au Dahomey. Ils sont issus d’une famille de négociants dahoméens en relation avec les Européens avant la conquête. Ils sont métis (leur père est un négociant français) et parlent le français, l’anglais et les principales langues dahoméennes (le Fon, le Mina…). Ils sont fait leurs études chez les missionnaires Ils sont alors interprètes au début de la colonisation et assistent les Français en participant à leurs expéditions, ce qui provoque leur rejet de la société dahoméenne.

– 1889 : création de la « garde civile indigène » (200 hommes) aux fonctions policières et militaires par la France. Achille Béraud y entre en 1889, devient sergent en 1890, inspecteur en 1896, adjoint principal des affaires indigènes en 1910. Sa connaissance des langues locales en fait le pilier de toutes les interventions policières au Dahomey. Pendant ce temps Xavier demeure interprète mais il participe aux opérations de police comme intermédiaire auprès des populations.

– 1908 : les 2 frères obtiennent la Légion d’honneur

– 1912 : Achille Béraud devient commissaire de police de Porto-Novo et Xavier Béraud devient commissaire de police de Cotonou

– 1914 : les 2 frères obtiennent la citoyenneté française.

– A partir des années 1920, la pacification est terminée. Leur rôle essentiel est alors d’éviter la circulation de la propagande communiste. Achille Béraud est ainsi chargé de la surveillance des élites locales de Porto-Novo avec l’appui de « mouches ». Il réprime le rassemblement de notables locaux souhaitant la suppression de certains impôts à Porto-Novo en 1923…

– 1925 : retraite des 2 frères Béraud.

Ils possèdent tous deux une plantation. Achille a un troupeau de 160 moutons ou bœufs dont certains ont été offerts par les populations lors des tournées de police. Alors qu’Achille demeure jusqu’au bout le symbole du gardien de l’ordre colonial, Xavier évolue vers l’opposition :

1927 : Xavier Béraud prend la tête du journal de l’élite locale La Voix du Dahomey et soutient les revendications contre les « abus » du colonialisme. Il souhaite la suppression de l’indigénat au nom de la mission civilisatrice et de la maturité des Dahoméens. La population dahoméenne l’appelle alors « Papa Xavier ».

Ils ont connu une carrière exceptionnelle par rapport aux autres policiers dahoméens. L’un de leur atout est leur métissage qui favorise leur intégration auprès des colonisateurs (généralement les colonisateurs dénigrent les qualités des policiers dahoméens)

Jean-Pierre BAT, « Artine Hamalian. Itinéraire d’un policier « harki » avant la lettre. De la Sûreté générale du Liban et de la Syrie à la délégation SCTIP de Fort-Lamy »

Il est né à Alep en 1909. Chrétien et Arménien, il est favorable au mandat français sur le Levant à la place de l’empire ottoman car son ascension sociale est possible. Il est recruté dans la police en 1927 comme agent stagiaire. Il devient inspecteur en 1931 grâce à son efficacité dans la lutte contre la subversion communiste. Il sert en Syrie jusqu’en 1942 puis au Liban où il devient chef d’une brigade mobile. Avec la fin du mandat français en Syrie (46) et au Liban (43), il est obligé de partir pour sauver sa vie. Il est envoyé en Tunisie en 1946 puis au Tchad en 1956 où il surveille les milieux musulmans nationalistes jusqu’à sa retraite au milieu des années 1960.

1947 : naturalisé français.

Camille EVRARD, « Le Chef de bataillon François Beslay, un officier « hors-cadres ». Des méharistes coloniaux à l’armée nationale mauritanienne »

François BESLAY (1921-2005), St-Cyrien, sert dans des unités méharistes au Niger, Mauritanie, Maroc de 1941 à 1949. Puis il devient officier de renseignement en Mauritanie.

Jean-Pierre BAT, « Georges Conan. RG et contre-subversion au Cameroun (1955-1960) »

Il entre dans la police en 1941 à Marseille et devient inspecteur en 1943. Il est muté au Cameroun en 1955 dans les RG afin de lutter contre l’UPC jusqu’en 1960. Il devient le modèle du policier antiterroriste (brutalité des interrogatoires, torture, assassinats…).

Romain TIQUET, « Hubert Kho. Premier Africain de la Sûreté coloniale voltaïque (1950-1963) »

Né en 1930, fils d’un autochtone servant dans l’armée française. Il intègre l’école militaire à seulement 6 ans, obtient le certificat d’études puis devient militaire mais il souhaite passer dans la police. Il est recruté comme policier en 1950 à Bobo-Dioulasso (Haute-Volta) où il lutte contre le RDA (Rassemblement Démocratique Africain)