La question au programme de l’agrégation externe d’histoire 2023 envisage les sociétés africaines dans leurs connexions avec le monde. Elle s’inspire donc particulièrement des réflexions liées au Global Turn né dans les années 1990. Ce courant s’est, très largement développé dans le monde anglo-saxon (bien plus qu’en France) depuis le début du XXIe siècle. Au cœur de la question se trouvent les concepts de « connectedness » et d’« agency » (« connectivité » et « agentivité »). Il s’agit de comprendre comment les acteurs, les objets, les marchandises, les cultures africaines ont été reliées au reste de la planète au XXe siècle, et comment ils ont influé sur le reste du monde autant que le reste du monde a influé sur eux-mêmes.

Dans « The Future of Global History », 2018, Richard Drayton et David Motal résument l’histoire globale ainsi : « an approach to the past which has two keys. On the one hand, the comparative approach seeks to understand events in one place through examining their similarities with and differences from how things happened somewhere else. This is opposed to, or combined with, the connective approach, which elucidates how history is made through the interactions of geographically (or temporally) separated historical communities ».

Plan de la fiche

I. Introduction

II. L’histoire globale répond à deux objectifs : proposer une histoire non-eurocentrée et s’affranchir des cadres dépassés de l’Etat-nation

III. World History VS Global History

IV. La New Imperial History entre histoire comparée, connectée et réticulée

V. L’histoire comparée/Comparative Studies

VI. Les transferts culturels et l’histoire croisée/Shared History/Entangled History

VII. L’histoire transnationale/Cross-Cultural Studies

VIII. Les « situations de rencontres »

IX. L’histoire connectée/Connected Studies

X. Les acculturations, les métissages, l’hybridité, le « middle ground »

XI. L’histoire globale située (biographie ou microhistoire globale)

I. Introduction

L’immense valeur de la question d’histoire contemporaine réside dans son intégration à une démarche historique qui a le mérite de libérer les chercheurs, les étudiants et les enseignants (ainsi que les futurs enseignants) de nombreuses barrières du classicisme historiographique :

- l’histoire (fausse) de la suprématie de l’Occident qui provoque « le vol de l’histoire » (Jack Goody);

- l’histoire ethno-nationale ou ethno-européenne consignée à l’intérieur de ses frontières;

- le « grand roman national » qui se restructure en permanence pour devenir plus alléchant (pensons au premier film, à la fois chauvin et réactionnaire, produit par le Puy du Fou en 2023);

- la croyance ordinaire dans l’adaptabilité des concepts occidentaux à des mondes culturels parfaitement différents.

L’histoire globale néglige à la fois les nations, les délimitations frontalières et les hiérarchisations du monde. C’est d’ailleurs l’approche choisie par Jane Burbank et Frederick Cooper (un historien d’une importance majeure pour le traitement du sujet au concours) dans Empires in Global History. L’histoire globale abolit les relations de « centres », « centres secondaires », « périphéries intégrées », « périphéries dominées », « marges »… L’Afrique n’est donc plus un continent essentialisé, c’est-à-dire considérée comme un ensemble homogène sans capacité d’action ; elle n’est pas non plus uniquement un territoire dominé par des empires européens, ni une périphérie soumise aux intérêts de l’étranger, ni un centre producteur d’une histoire autonome. Elle est une région du monde qui a autant d’importance qu’une autre région au même moment. Elle est ce qu’Immanuel Wallerstein appelle un « système-monde » diversifié et intégré aux processus mondiaux du XXe siècle.

L’angle est aussi enthousiasmant qu’intimidant. Cependant, depuis plus de 20 ans, les réflexions épistémologiques des historiens spécialistes de cette approche, ainsi que les travaux des historiens qui résistent à cette « mode qui ne fait que passer » ont considérablement complexifié la définition de ce que nous appelons l’histoire globale. Les débats sont très virulents entre les défenseurs et les opposants, mais aussi entre des historiens qui définissent avec d’infinies nuances cette démarche scientifique qui continue de se constituer et de s’affiner.

La lettre du jury publiée en mai 2022 stipule précisément que « le sujet invite à sortir du face-à-face entre colonisateurs et colonisés. Il s’agit d’étudier les relations des Africaines et des Africains au monde, de cerner comment ils les redéfinissent et les reconfigurent ». Plutôt que d’observer « from the top » les relations entre Etats et sociétés, il s’agit d’observer les échanges intra-africains et extra-africains « from below », en suivant les parcours des femmes, des hommes, des marchandises ou des idées. Or, même dans une approche post-coloniale et subalterne, ces « relations » peuvent être abordées de plusieurs manières qu’il faut définir et différencier.

L’objectif de cette fiche est de fournir une présentation claire des différentes formes d’histoire qui peuvent être mobilisées pour la préparation de cette question.

II. L’histoire globale répond à deux objectifs : proposer une histoire non-eurocentrée et s’affranchir des cadres dépassés de l’Etat-nation

La World History naît en Amérique du Nord dans les années 1960. L’historien canadien William McNeill propose, dans The Rise of the West (1963) une synthèse de l’histoire des civilisations autour du concept d’« oecumene » et insiste sur la « rencontre » comme étant le principal moteur du changement social, depuis le développement du commerce en Mésopotamie sumérienne jusqu’à l’arrivée des Portugais en Asie. Puis, l’Américain Marshall Hodgson propose, dans The Venture of Islam (1974) une histoire mondiale de la civilisation islamique.

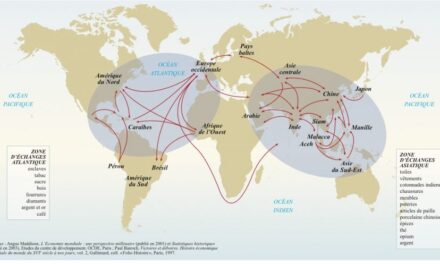

Cette World History prend rapidement la forme d’une Atlantic History dans les années 1980. L’étude des connections entre toutes les rives de l’océan Atlantique est au cœur des démarches de Jack Greene, Bernard Bailyn, Nicholas Canny Philip Curtin (« cross-cultural trade », Alfred Crosby (« columbian exchange »), Jerry Bentley (« cross-cultural interactions »), Andre Gunder Franck (« dependance theory »), David Armitage (« Trans-Altlantic history »)…

Dans le même temps, l’Atlantic History évolue grâce aux remises en question par une nouvelle génération d’historiens des grandes narrations qui cherchent à justifier la « domination de l’Occident ». Les mouvements de décolonisation, le développement des recherches universitaires dans les nouveaux Etats décolonisés provoquent le mouvement des Postcolonial Studies. Dans Orientalism (1978), l’historien américain (d’origine palestinienne) Edward Saïd met en évidence le fait que des représentations dominantes du monde sont inventées par les Etats hégémoniques, sans aucune correspondance avec les réalités sociales et anthropologiques des populations dominées : l’Occident a « imaginé » et « inventé » l’Orient afin : 1) qu’il corresponde à ses propres fantasmes et 2) que cette représentation appuie sa prééminence. En 1982, l’historien indien Ranajit Guha lance la collection Subaltern Studies : Writings on South Asia History and Society. L’historien indien signe un manifeste dans la préface du premier volume, dans lequel il défend une approche de l’histoire impériale du point de vue des dominés (« from below ») afin de restaurer la parole du peuple indien et témoigne de sa culture, loin des approches impérialistes ou ethno-nationalistes.

Ces transformations épistémologiques majeures, développées en-dehors du monde occidental, remportent l’adhésion d’un grand nombre d’historiens anglo-saxons. Mais c’est surtout après la guerre froide que la World History devient de plus en plus aboutie : la défaite du communisme soviétique crée un « nouvel ordre mondial », unipolaire, marqué par la victoire de l’économie de marché et par le développement rapide des moyens de communication dans la « mondialisation ». Les années 1990 et 2000 voient donc la publication, souvent très bien accueillie, de nouvelles synthèses historiques qui mettent en contact le « Vieux Monde » avec d’autres aires culturelles : Kenneth Pomeranz The Great Divergence en 2001, Christopher Bayly The Birth of the Modern World en 2004.

Ces travaux (et beaucoup d’autres) ont en commun la volonté de dépasser le compartimentage national de la recherche historique afin de saisir les phénomènes et les enjeux qui dépassent les frontières des Etats. Les défenseurs de l’histoire mondiale critiquent les cloisonnements ethno-nationaux qui rendent peu visibles les phénomènes d’interrelation et de connexions. L’autre proposition majeure est d’éviter d’écrire une histoire du seul point de vue de l’Occident.

III. World History VS Global History

Pourtant, ces travaux ont aussi été critiqués par d’autres historiens plus « traditionnalistes » : le principal reproche fait à Kenneth Pomeranz est d’orientaliser l’histoire en remplaçant un centre économique par un autre, sans tenir compte des incommensurabilités (culturelles, religieuses ou morales) entre le monde britannique et le monde chinois. Quant à Christopher Bayly, on lui reproche de proposer une nouvelle grande narration, une synthèse d’histoire universelle qui ne peut entrer dans aucun détail. Certes, ces ouvrages apportent un nouvel éclairage sur l’histoire du monde, mais ils se concentrent sur les Etats et les Empires, sur les structures et sur les groupes de populations, et négligent les initiatives des individus particuliers.

Il est possible de résumer toutes les critiques ainsi : la World History est née de la « mondialisation », concept lui-même critiquable. Comme l’écrit très justement Frederick Cooper (« What is the Concept of Globalization Good For ? An African Historian’s Perspective », 2001), le concept est polysémique et désigne à la fois un processus d’intégration mondiale en cours ET un mode d’approche des objets historiques, plus méthodologique et moins narratif. Si la mondialisation est un discours, c’est une affirmation portée sur le monde, défini par son point d’arrivée supposé alors qu’on ne le connaît pas encore ; si c’est un processus, c’est l’ensemble des changements qui ont des effets réels sur la planète. Mais ce processus historique d’intégration mondiale pose la question de sa périodisation (quand la mondialisation a-t-elle débuté ?). Frederick Cooper écrit que plutôt que de voir une « mondialisation », il faudrait voir « des relations changeantes entre sociétés ». D’autre part, la mondialisation en tant que discours et mode d’approche de l’histoire naît de l’hégémonie américaine qui impose très largement ses conceptions politiques et libérales entre 1991 et le 11 septembre 2001 (pensons au rôle du FMI auprès des Etats en développement, à la première guerre du Golfe, au développement du soft power culturel ou « gastronomique » par exemple). L’histoire « mondiale » repose donc sur une conscience que les habitants de la planète appartiendraient au même « monde » et qu’ils seraient tous liés entre eux. Cette représentation conduit à penser qu’il n’y aurait qu’une seule « civilisation mondiale », une seule citoyenneté mondiale, une seule culture américanisée. Or, la réalité est toute autre ! Certes, les espaces de la planète sont de plus en plus reliés entre eux ; mais les populations qui y vivent restent très hétérogènes. Proposer une histoire « mondiale » de sociétés si diverses, sans entrer dans les détails et les nuances indispensables, revient inévitablement à essentialiser les cultures et les territoires sur lesquels elles vivent, à nier la diversité civilisationnelle et à manipuler la réalité historique au profit d’un universalisme simplificateur (et souvent ethnocentré).

Bruce Mazlish, dans « Comparing Global History to World History » (1998), propose donc de passer de la World History à la Global History. Il définit l’objet de la Global History comme l’analyse de la naissance et de l’évolution de la « globalisation » plutôt que de la « mondialisation ». Ce qui est intéressant, ce n’est pas la narration d’une histoire commune, partagée, synthétique et peu crédible : c’est le réseau de connexions qui relie un événement à des conséquences extérieures. Pour Bruce Mazlish, la Global History serait la meilleure manière d’étudier le monde de plus en plus interdépendant et interconnecté, et d’analyser la société forcément globalisée qui en est née. Selon lui, la décolonisation a engendré un éclatement spatial des centres de la planète, alors que la mondialisation économique a produit des possibilités d’influence élargie des firmes transnationales et des organisations non-gouvernementales. Il ajoute à ces trois facteurs le développement des communications, la simplification des migrations, la diffusion des cultures par internet, les progrès technologiques ou encore le renforcement des phénomènes diasporiques, pour mettre en évidence la connectedness du monde global. L’historien postule que les Humains sont désormais connectés les uns aux autres et à la Terre comme jamais auparavant (« Humans are now linked to each other and the earth as never before »). Le Monde serait alors passé de la « modernité » à la « globalité » grâce à la multiplication des interactions entre le local et le global, à des contacts entre toutes les civilisations à toutes les époques. Il ne suffit pas de se limiter aux échanges économiques, mais les compléter avec les échanges linguistiques, ethnographiques, culturels… Grâce à ces échanges multiples et en forte progression à différents moments de l’Histoire, les êtres humains prennent conscience de leur appartenance à un espace global : ils deviennent des « rootless cosmopolitans » (Emma Rothschild, « Globalization and the Return of History », 1999).

Dans « Histoire globale, histoire connectée : un changement d’échelle historiographique ? » (2007), Caroline Douki et Philippe Minard définissent l’histoire globale de la même manière : « le recours au terme de « global » vise à mettre l’accent sur les phénomènes d’interdépendance accrue, sur les processus d’intégration à l’échelle planétaire, quand l’adjectif « mondial » peut être seulement synonyme d’international ou de transnational, sans désigner nécessairement un processus d’intégration en cours ».

Proposons un exemple : chaque année, la finale du Super Bowl est un événement-monstre aux Etats-Unis et dans le monde. Sous l’angle de la World History, nous pouvons considérer la finale et le show de la mi-temps comme un événement mondial qui illustre l’américanisation du monde (la preuve en serait le nombre de spectateurs en direct et le nombre de rediffusions aux Etats-Unis et dans le monde). Mais cela supposerait que tous les êtres humains de la planète se seraient arrêtés à un moment, pour quelques heures, afin de regarder la rencontre sportive, les publicités et le concert. Le piège de la simplification et du raccourci s’ouvre sous nos pieds. Sous l’angle de la World History, il s’agit d’observer de manière globale comment un événement typiquement nord-américain a été diffusé, reçu ou rejeté dans le reste du monde. La question n’est donc plus celle de la diffusion rayonnante d’une forme d’américanisation, mais c’est d’interroger les connexions et les formes de réception dans toutes ses nuances (adhésion ou refus choisi, subi, partagé…) du soft power des Etats-Unis auprès des autres populations de la même planète.

En somme, la « Global History » met l’accent sur les phénomènes d’interdépendance et les processus d’intégration à l’échelle de la planète, tandis que l’histoire mondiale ou « World History » n’apparaît que comme un synonyme d’histoire internationale.

Le projet de la Global History est enthousiasmant mais sa réalisation est difficile. La principale limite est liée à la disponibilité des sources non-occidentales : se pose donc la question du libre-accès aux sources dans toutes les régions du monde, mais aussi de leur maîtrise linguistique. Il existe des initiatives internationales et interdisciplinaires qui s’efforcent de faciliter les rencontres et les échanges entre les chercheurs (exemple le colloque intitulé « Global History, globally » à l’Université de Harvard en février 2008 et les nombreuses rencontres organisées à l’Université Johns Hopkins de Baltimore), des « écoles » (l’Ecole californienne spécialisée dans l’histoire économique globale), des Masters universitaires (dans les universités américaines, mais aussi à Londres, à Leyde et à Leipzig) et des collections spécialisées (exemple l’Encyclopedia of World History dirigée par Peter Stearns en 2001, la Harvard History of the World en 2012, la Cambridge World History en 2015…). Internet est aussi une formidable ressource qui permet d’accéder à différents travaux publiés le plus souvent dans des revues spécialisées (World History Connected, Globality Studies Journal, Journal of World History, Journal of Global History, Itinerario, Monde(s), The William & Mary Quarterly, Past & Present…).

Il faut cependant faire attention au piège éditorial de la « fausse histoire globale » : les spécialistes dénoncent souvent les historiens opportunistes qui intègrent le mot « global » dans le titre de leur ouvrage sans en avoir la démarche. Il n’y a en effet rien de comparable entre les travaux de Romain Bertrand (Le long remords de la conquête : Manille-Mexico-Madrid, l’affaire Diego de Avila, 1577-1580 ; L’histoire à parts égales) ou de Pascale Gernet (Prisonniers de l’Empire céleste : le désastre de la première ambassade portugaise en Chine, 1517-1524) et ceux de Jean-Michel Sallmann (Le grand désenclavement du monde : 1200-1600 ; Charles Quint : l’empire éphémère) ou de Patrick Boucheron (L’histoire globale de la France). Les premiers s’appuient sur des sources de chacune des civilisations étudiées et les utilisent « à parts égales » : Romain Bertrand s’intéresse aux « situations de rencontre » ; Pascale Gernet suit l’ambassade de Tomé Pirès auprès de l’empereur de Chine en s’appuyant tout autant sur les sources portugaises que sur les sources chinoises. Elle examine le même phénomène selon différents points de vue et peut ainsi témoigner de l’incompréhension totale et de l’incommensurabilité des deux cultures politiques. Quant aux derniers, ils proposent une anthologie d’études de cas régionales qui se suivent chapitre après chapitre.

L’histoire globale ainsi présentée est moins une « école historiographique » à part entière qu’une démarche pratique de recherche, à l’intérieur de laquelle plusieurs méthodes peuvent être distinguées. La différence entre World History et Global History ayant été commentée, nous orientons notre réflexion suivante vers la supériorité de la deuxième démarche sur la première. Il reste à présent à distinguer les multiples formes de recherche et de narration que peut prendre la Global History depuis plus de 20 ans. Toutes ces formes peuvent être divisées en trois ensembles : les approches impériales ou régionales (qui s’inspirent de la théorie des systèmes-monde d’Immanuel Wallerstein) ; les démarches relationnelles (qui interrogent les liens entre des formations historiques constituées et réinterrogées) ; les observations micro-historiques situées (qui font de certains lieux ou d’individus particuliers des sujets de connexion).

IV. La New Imperial History entre histoire comparée, connectée et réticulée

L’histoire impériale est une forme d’histoire globale qui s’intéresse à l’échelle des empires (des structures évolutives de très grandes dimensions, constituées d’ensembles à la fois politiques, religieuses et sociaux disparates, dispersés, et de peuples différents, entre lesquels les circulations et les contacts sont intenses) en particulier aux XIXe et XXe siècles. C’est une forme classique de la narration de l’histoire coloniale et de la domination culturelle européenne dans les historiographies françaises et britanniques.

Cependant, dans le cas de l’histoire « impériale » (britannique, française, américaine), le tournant épistémologique des Postcolonial Studies a conduit à remettre également en question la notion d’hégémonie et d’exceptionnalisme qui était auparavant au cœur de la « théorie de la domination » ou du « choc des civilisations » (Samuel Huntington). La New Imperial History s’attache à présent au point de vue des peuples dominés et considère qu’ils ont été dominés mais jamais soumis.

D’autre part, la fin de la guerre froide et la disparition des deux Blocs a conduit certains spécialistes à réinterroger la notion classique d’« empire ». Les années 1990 sont un moment d’études renouvelées sur les empires lointains dans l’espace et dans le temps (empires chinois, empire ottoman, empire russe, empires africains…). C’est aussi une période au cours de laquelle le cadre impérial s’est imposé a contrario comme une clé pour comprendre la dynamique de l’histoire européenne et réinterroger la prétendue supériorité de l’Europe sur le monde. Ce renversement n’est pas sans créer de sérieux débats : pour les défenseurs de la grandeur nationale, la New Imperial History retirerait à l’Europe son rôle positif dans la course de l’Histoire ; pour les historiens subalternes, c’est l’occasion de proposer une autre lecture révisionniste de leur propre histoire nationale, qui se veut parfois aussi problématique que l’histoire occidentale. Cette mutation a connu une nouvelle phase encore plus radicale ces dernières années avec les tendances de certains groupes activistes au déboulonnage des statues de « négriers »).

Depuis la publication de Tensions of Empire de Frederick Cooper et Ann Stoler (1997), la New Imperial History invite à questionner le « colonialisme » et l’« empire ». Les deux auteurs ont amené les historiens après eux à étudier ensemble l’espace métropolitain et l’espace colonial comme faisant partie du même monde impérial, et les colonisateurs et les colonisés comme faisant partie de la même société coloniale. Leurs approches sont bienvenues, en ce sens qu’elles complexifient les rapports réels de domination grâce au croisement des études de genre, de race ou de classe. Tensions of Empire interroge les catégories classiques de l’histoire impériale britannique et les oppositions entre « centre » et « périphérie », « dominant » et « dominé » ou « culture savante » et « culture populaire ». En s’intéressant aux représentations et aux subjectivités, les auteurs concluent sur l’immense diversité des sociétés coloniales.

L’histoire impériale avaient négligé les réactions des colonisés face à l’impérialisme et à la colonisation. Dans bien des cas, les indigènes colonisés ont pu accepter, s’adapter ou résister à de plusieurs manières. Ce qui est certain, c’est qu’ils ont toujours trouvé les moyens de contrecarrer le pouvoir étranger : ils ont défendu leur identité et leur agentivité face à la domination. La New Imperial History met en évidence des sociétés africaines qui se sont remodelées face à la domination. C’est toute la théorie de la domination (développée par les intellectuels communistes dans les années 1950 et 1960) qui est rejetée. Si la domination impériale est conservée en tant que structure, à l’intérieur et « from below », les acteurs agissent librement, trouvent des espaces de liberté, de refus, et fondent leurs propres normes « en situation coloniale ». L’histoire doit donc s’efforcer de mettre à jour la voix des populations trop longtemps considérées comme silencieuses.

La particularité de la New Imperial History est qu’elle a ouvert la voie à la Global History : ce sont d’abord des historiens des empires ou des sociétés coloniales (en particulier de l’Inde britannique) et des mobilités économiques impériales qui ont développé les approches globales en négligeant les horizons trop étroits des nations, ou même des continents. Ces dernières années, aux Etats-Unis, la New Imperial History a pris la forme d’une nouvelle histoire atlantique plus attentive aux notions de réseaux (David Hancock, Cátia Antunes). Au Royaume-Uni, elle a pris la forme de nombreux cours universitaires à Oxford et Cambridge, à des séminaires (World History Seminar, Imperial and World History Seminar), à des ouvrages collectifs majeurs comme Globalization in World History (Anthony G. Hopkins, 2002) ainsi qu’à de nouvelles collections comme The Oxford World History of Empire (2020-2021). En France, les études impériales s’intéressent à l’intégration des empires français et britanniques dans un vaste ensemble mondialisé des XIXe et XXe siècles (Pierre Singaravélou, Sylvain Venayre, Pascal Blanchard). Mais il existe aussi un retour des études des premiers empires ibériques, menées par des historiens français (Serge Gruzinski, François-Joseph Ruggiu, Guillaume Gaudin, Cécile Vidal).

L’une des tendances actuelles de la New Imperial History est orientée vers l’études des connexions entre plusieurs empires. Dans « L’histoire impériale à l’heure de l’histoire globale : une perspective atlantique » (2007), Jean-Paul Zuniga, citant abondamment Frederick Cooper, insiste sur l’insertion des études impériales dans un monde globalisé. La prise en compte des aires les plus vastes possibles, sans bornes, transcendant toutes les unités politiques et culturelles, fournirait un point d’observation privilégié pour l’analyse des circulations entre ces aires.

Pour Karen Barkey, plutôt qu’une histoire des connexions, il serait préférable de pratiquer une histoire comparée des empires (« Trajectoires impériales : histoires connectées ou études comparées ? », 2007) Chacun jugera. Dans le même article, Karen Barkey propose pourtant d’intégrer à la comparaison impériale une étude des réseaux, puisque les entrelacements entre les colonies et les métropoles forment un niveau intermédiaire indispensable entre le micro et le macro. L’analyse des réseaux se concentre sur les relations sociales qui lient les acteurs entre eux, et qui font apparaître des processus économiques et sociaux capables d’éclairer les structures politiques impériales.

Depuis longtemps, l’historien britannique David Hancock s’intéresse à l’économie des réseaux et au rôle des marchands entre les rives de l’océan Atlantique au XVIIIe siècle (Citizens of the World : London Merchants and the Integration of the British Atlantic Community, 1735-1875, 1995 : « The British-Atlantic World : Coordination, Complexity, and the Emergence of an Atlantic Market Economy, 1651-1815 », 1999 ; « Le vin de Madère : l’émergence d’une économie de réseau, 1640-1815, 2003). Dans l’introduction de Beyond Empires : Global, Self-Organizing, Cross-Imperial Networks, 1500-1800 (2016), Cátia Antunes et Amélia Polónia résument le projet DynCoopNet (« Dynamic Complexity of Cooperation-Based Self-Organizing Commercial Networks in the First Global Age ») à l’origine d’intenses recherches sur le fonctionnement des empires dans la longue durée. Elles s’intéressent aux réseaux légaux et illégaux qui opèrent à l’intérieur des empires, mais aussi en-dehors des monopoles. Les actions des agents à l’intérieur de ces réseaux constitués permettent de dépasser le poids des structures impériales pour ne s’intéresser qu’aux destinées des individus ; surtout, elles démontrent que ce sont eux, par leurs initiatives, leurs connaissances locales et leur capacité à négocier ou à laisser des marges de manœuvre, qui ont favorisé la mise en place et le maintien de structures aussi étendues, et pourtant aussi lâches, pendant des siècles.

La New Imperial History est donc une aventure très ouverte, en profond renouvellement, qui, en s’appuyant sur des cas individuels, propose des lectures inédites sur les structures des empires, à une échelle macro et dans la longue durée.

V. L’histoire comparée/Comparative Studies

En 1928, Marc Bloch appelait à une histoire comparée ; mais ce type d’approche historique n’a réellement été mis en place qu’après la Seconde Guerre mondiale et principalement en Angleterre (Edward Thompson) aux Etats-Unis (Charles Tilly) et en Allemagne (l’Ecole de Bielefeld autour de Jürgen Kocka, Hans Ulrich Wehler, Hartmut Kaelble) dans les années 1970. Dès le départ, l’histoire comparée est considérée comme une manière de sortir des limites des nations. En comparant deux Etats par exemple, les historiens recherchaient les ressemblances mais aussi les différences et les particularismes. C’est une manière d’élargir les échelles d’analyse à l’Europe ou au monde occidental (le plus souvent) et d’accorder une nouvelle place aux théories et aux modèles abstraits empruntés à la sociologie. Après les décolonisations des années 1960, l’histoire comparée a permis de s’intéresser aux nouveaux Etats et de les intégrer dans la marche de l’histoire. Dans la plupart des cas, les historiens comparent leur propre pays à un autre.

Cependant, plusieurs critiques ont été portées contre l’histoire comparée dans les années 1980. La plus évidente est qu’en comparant son propre pays à un autre, l’historien est à la fois acteur et sujet de sa propre recherche. Le manque de recul, la subjectivité propre à la narration comparée, ont pu limiter la pertinence de ces études.

D’autre part, l’histoire comparée commence très souvent à partir de l’Occident, c’est-à-dire que les historiens ont appliqué des concepts, des catégories, issues de leur propre culture ou de leur propre formation, pour les plaquer sur d’autres cultures, voire d’autres civilisations. Pourtant, la notion de « bourgeoisie » ou celle de « nation » n’est pas la même en France qu’en Russie tsariste, qu’en Chine ou que dans les empires africains. Le problème de l’incommensurabilité, dès lors que les études abordent plusieurs aires civilisationnelles, se pose évidemment. Cette manière a conduit à une essentialisation des sociétés, en apportant trop peu de nuances et aucun jeu d’échelles. C’est de cette manière que l’orientalisme (c’est-à-dire la définition romantique européenne – fantasmée – de ce que représenterait l’exotisme oriental) a été inventé par les voyageurs, les peintres, les poètes, les militaires, les missionnaires et les administrateurs coloniaux depuis le XIXe siècle.

Troisième critique : l’histoire comparée à partir de l’Occident provoque une hiérarchisation des civilisations. Elle renforce la division du monde entre des centres et des périphéries. Elle provoque ainsi une vision faussée de l’histoire œcuménique en accordant une trop grande importance à l’Etat-nation, un modèle qui est demeuré très minoritaire dans le monde.

Enfin, l’approche civilisationnelle présuppose des aires culturelles figées (et même des Etats-nation à l’intérieur du système-monde européen). En comparant la France et l’Allemagne par exemple, les historiens comparent des cultures à un instant précis et fournissent un tableau immobile. L’histoire comparée est comme une photographie : les sujets doivent prendre la pose et il leur est impossible de bouger car ils risquent de devenir flous. Dès lors, l’histoire comparée ne peut pas tenir compte des échanges, des rencontres, des mélanges entre les sociétés françaises et allemandes.

Ces critiques expliquent le recul de l’histoire comparée dans les courants historiographiques actuels.

VI. Les transferts culturels et l’histoire croisée/Shared History/Entangled History

Dans « Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle » (1994), Michel Espagne démontrait déjà les nombreux écueils de l’histoire comparée. Trop souvent, les historiens comparent des catégories (les classes sociales, les classes d’âge…), des structures (l’Etat, l’Eglise, le Droit…) et des groupes de population (les nations, les intellectuels, les marchands…) ; les « transferts culturels » qu’il propose abordent au contraire des formes d’adoption et de négociation des phénomènes culturels entre des individus qui représentent leur culture, ce qui rend les comparaisons beaucoup plus concrètes et réelles.

En 1987, Michel Espagne et Michael Werner présentaient leur approche des transferts dans un article des Annales : « La construction d’une référence culturelle allemande en France, genèse et histoire (1750-1914) » à propos des emprunts réguliers de la culture française à la culture allemande (et inversement) depuis le XVIIIe siècle. L’exemple franco-allemand des transferts (notamment au travers des voyages de Henri Heine qui a passé 25 ans à Paris) montre qu’au-delà d’une comparaison des cultures française et allemande, la rencontre des catégories, des formes et des goûts propres à chaque pays entraîne la création d’une 3e culture, ni totalement française ni totalement allemande, mais formée d’un subtil héritage des deux. C’est cet assemblage nouveau que désigne la notion de « transfert culturel ». Cette définition s’inspire des travaux de l’anthropologue allemand (mais émigré aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle) Franz Boas, le fondateur de l’anthropologie américaine. Elle joue un rôle majeur dans le développement de l’anthropologie historique en Allemagne.

Les transferts culturels se basent sur la conception que « tout passage d’un objet culturel d’un contexte dans un autre a pour conséquence une transformation de son sens […]. Transférer, ce n’est pas transporter, mais plutôt métamorphoser, et le terme ne se réduit en aucun cas à la question mal circonscrite et très banale des échanges culturels. C’est moins la circulation des biens culturels que leur réinterprétation qui est en jeu ». Dès lors, la comparaison sans transfert perd une grande part de sa pertinence.

Pour mettre en évidence ces transferts, l’histoire croisée, proposée par Michael Werner et Bénédicte Zimmermann au tournant du siècle propose d’apporter des solutions aux limites de l’histoire comparée qui ont été démontrées par Michel Espagne.

« Croiser » signifie « disposer deux choses l’une sur l’autre en forme de croix ». L’histoire croisée se concentre précisément sur le point d’intersection des événements et observe comment ces événements affecte les acteurs et les cultures en présence. L’idée d’intersection est au cœur de l’histoire croisée. Elle naît de l’ambition d’appréhender des transferts culturels qui ne peuvent pas être observés par des démarche comparatives puisque les éléments ne sont pas considérés les uns par rapport aux autres, mais les uns à travers les autres. Elle emploie plusieurs formes : la Shared History est une histoire partagée de groupes ethniques différents, manipulée par les Postcolonial Studies ; les Entangled Histories sont des perspectives transculturelles qui observent les interconnexions entre des nations, des empires ou des civilisations dont on assure qu’elles n’ont pu évoluer en vase clos. L’ensemble de ces démarches permet de dépasser les limites de l’histoire comparée et de la compléter en fournissant une boîte à outil ouverte et opérationnelle pour l’étude des transferts.

L’un des progrès apportés par l’histoire croisée est de privilégier la diachronie sur la synchronie. Il s’agit d’observer finement les transformations produites par les transferts dans le temps long, ce qui permet aussi d’aborder les questions de réciprocité, d’adaptation mutuelle et d’effets-retours. Les conséquences du croisement sont une thématique centrale de cette approche. Les personnes, les pratiques, les objets, les structures, affectées par le croisement ne restent pas forcément les mêmes après s’être croisées. Il en résulte des métissages et des hybridations après des processus d’interaction, d’adaptation, de résistance ou d’inertie. Alors que les transferts se limitent au processus du changement, voire à ses conditions en amont, l’histoire croisée étend les observations jusqu’à l’étude de ses conséquences.

Un autre progrès qui mérite d’être évoqué montre la modernité de l’histoire croisée par rapport à l’histoire comparée : la remise en cause de l’opposition entre « centres » et « périphéries » au cœur des théories de Wallerstein. Très loin des systèmes marxistes de représentation du monde, l’histoire croisée fait des lieux de la rencontre et de la diversité le cœur de ses observations. Au sein des lieux observés, se retrouvent à la fois ce qui est global et ce qui est particulier : les centres urbains, les ports, les universités, les bibliothèques, les destinations de pèlerinage, sont des « portails sur la globalité ». Ils sont donc des centres de la recherche historique, mais ils n’autorisent pas à reconnaître l’existence de formes de périphéries.

Aux Etats-Unis, les Entangled Histories ont pris, un peu comme en France, la forme des études des situations frontalières (entre la France et l’Allemagne par exemple), notamment à l’échelle de l’Atlantique à l’époque moderne. Eliga Gould (« Entangled Histories, Entangled Worlds : the English-Speaking Atlantic as a Spanish Periphery », American Historical Review, 112/3, 2007, p. 764-786) défend la nécessité d’élaborer une « histoire entremêlée » (entangled) des empires espagnol et britannique à la place d’une histoire comparée. Ses arguments sont similaires à ceux de Michael Werner et Bénédicte Zimmermann : « Even when the societies in question are closer in space or time, comparative approaches tend to accept national boundaries as fixed, to take the distinctiveness of their subjects as a given, and to assume that the subjects being compared are, in fact, comparable. Entangled histories, by contrast, examine interconnected societies. Rather than insisting on the comparability of their subjects or the need for equal treatment, entangled histories are concerned with « mutual influencing, » « reciprocal or asymmetric perceptions, » and the intertwined « processes of constituting one another. » Because such interconnections often (though not always) occur in contiguous socities, one way to think of entangled history is a more capacious forme of borderland history ». Il propose de considérer les empires comme deux parties du même « système hémisphérique » (« hemispheric system »), au sein duquel les croisements et les intersections sont courants et faciles à identifier. L’intégration hémisphérique et la recherche des entremêlements permettent de donner une vision globale affinée de l’Atlantique à l’époque moderne.

En somme, l’élargissement des échelles, à condition de rechercher prioritairement les « portails de la globalisation », donne une narration plus réaliste et plus proche des situations historiques grâce aux nuances qu’elle apporte. C’est de cette manière que l’on peut comprendre les concepts de « multinationale Habsbourg » (Christian Hermann, 1989), « composite monarchies » (John Elliott, 1992) ou de « polycentric monarchies » (Pedro Cardim, Tamar Herzog, Jose Javier Ruíz Ibanez, Gaetano Sabatini, 2012).

VII. L’histoire transnationale/Cross-Cultural Studies

L’histoire transnationale s’est développée à la fois dans l’historiographie française et dans l’historiographie américaine. En 2009, Pierre-Yves Saunier écrit l’entrée « Transnational » dans le Palgrave Dictionary of Transnational History From the Mid-19th Century to the Present Day dirigé par Akira Iriye. Il explique que l’histoire « transnationale » est née de conceptions économiques et industrielles aux Etats-Unis dans les années 1960 (pour désigner les « firmes transnationales ») avant d’être utilisé dans les domaines juridiques et géopolitiques (les « relations transnationales » s’opposant aux « relations internationales »). Le concept est particulièrement important dans les Cultural Studies (voir les travaux de l’Australien Ian Tyrell à l’Université de Chicago ainsi que ceux du Center for Transcultural Studies de Chicago) qui l’orientent davantage vers son acception culturelle qu’économique.

L’histoire transnationale et les Transcultural/Cross-Cultural Studies impliquent des comparaisons ou des croisements pertinents de différents groupes ethniques (surtout extra-européens) afin de montrer les variations du comportement humain tel qu’il est influencé par un contexte culturel. Les recherches transculturelles menées par les anthropologues permettent de réduire de nombreux préjugés.

Depuis les années 1990, l’approche transnationale remet en cause l’importance prétendue des frontières étatiques et celle des Etats comme acteurs majeurs de la mondialisation. L’économie libérale de marché et la disparition des Blocs ont permis l’expansion des flux sur toute la planète qui ont conduit les gouvernements à céder du terrain aux FTN, aux ONG et aux réseaux mafieux par-delà les limites administratives et douanières. L’enjeu des circulations, des trajectoires, des réseaux, incite au développement de nouvelles démarches d’analyse des réalités contemporaines et historiques.

Les historiens de l’histoire transnationale (Patricia Clavin, Akira Iriye, Michael Müller, Cornelius Torp, Bernhard Struck, Ann Curthoys Marilyn Lake) remplacent l’adjectif « international » par « transnational » et observent donc les phénomène cross-national ou cross-border. Cette approche connaît un fort engouement outre-atlantique, en particulier sur des thèmes et des objets de recherche qui n’étaient jamais devenus des sujets de recherche : les maladies (William McNeill, Plagues and Peoples, 1976 ; Alfred Crosby, America’s Forgotten Pandemic : The Influenza of 1918, 1989), le commerce (Philip Curtin, Cross-Cultural Trade in World History, 1984 ; Kenneth Pomeranz et Steven Topik, The World That Trade Created : Society, Culture, and the World Economy, 1400 to the Present, 1999), l’énergie (Vaclav Smil, Energy in World History : Global Perspectives and Uncertainties, 2003), la danse (William McNeill, Keeping together in time : Dance and Drill in the Human History, 1995), le feu (Johan Goudsblom, Fire and Civilization, 1992), la nourriture (Raymond Grew, Food in Global History, 1999), les migrations (Wang Gungwu, Global History and Migrations, 1996, Linda Basch (dir), Towards a Transnational Perspective on Migration, 1992), l’environnement (Alfred Crosby, The Columbian Exchange : Biological and Cultural Consequences of 1492, 1972 ; John McNeill, Something New Under the Sun, 2000 ; Timothy Mitchell, Carbon Democracy, 2011 ; Gillen d’Arcy Wood 1816 : the Year Without a Summer, 2011).

Cette approche transnationale emprunte également beaucoup au concept de « transfert culturel » élaboré par Michel Espagne et Michael Werner en 1987, ainsi qu’à l’histoire croisée et aux Entangled Histories. La notion a ensuite été adaptée à d’autres domaines, en particulier autour des grandes découvertes et de la mise en relation des « quatre parties du monde » (Serge Gruzinski) au XVIe siècle qui entraîne la rencontre entre les grands empires espagnols, portugais, amérindiens, malais et chinois : Pierre Chaunu, Carmen Bernand, Serge Gruzinski, Laurier Turgeon, Denys Delâge, Laurent Testot, Michael Harbsmeier, Dennis Flynn et Arturo Giráldez par exemple ont abordé les métissages et les échanges transculturels et trans-économiques entre les Européens et les Amérindiens, les Malais ou les Chinois ou les Mongols.

VIII. Les « situations de rencontres »

Les « situations » désignent des cadres spécifiques d’action, définis par Erving Goffman (Les cadres de l’expérience, 1991), mais aussi des interactions particulières qui prennent place dans ce cadre ainsi défini. Une action se déroule forcément dans un espace ; quand cet espace est défini comme transnational, il permet d’observer cette action comme une « intersection » qui permet la « rencontre ». Pour Michael Werner et Bénédicte Zimmermann (2003), les « situations » sont les lieux privilégiés de l’histoire croisée. C’est dans ces « portails de la globalisation » que l’historien peut observer les transferts culturels et les entrecroisements. De façon pragmatique, les « situations » permettent de contextualiser des références et des catégories qui, malgré le fait qu’elles soient culturellement prédéterminées, peuvent être redéfinies grâce à l’étude des dynamiques particulières dans lesquelles elles sont déployées pour permettre la rencontre. Plus concrètement, cette approche est définie, employée et approfondie par Romain Bertrand depuis 2005.

Romain Bertrand est un historien moderniste qui s’intéresse aux formes de la perception de la présence européenne en Asie à partir du XVIe siècle. Ses travaux se concentrent sur les « situations de rencontre » en insistant sur l’importance de traiter toutes les cultures en présence « à parts égales ». Lors de la rencontre entre les marchands hollandais et les habitants de Java à la fin du XVIe siècle. Un examen des sources uniquement européenne fausse la réalité historique : les Hollandais s’y présentent comme des marchands impérieux auprès des sultans qui s’opposent surtout à l’Estado de India que les Portugais ont créé au début du siècle en Insulinde. Mais l’intégration des sources indiennes et chinoises donne un autre visage de Java et des Européens : l’arrivée des Hollandais, aux yeux des habitants d’Insulinde, n’est pas aussi exceptionnelle que dans les sources européennes : ce serait même un non-événement. Il n’y a donc pas de « choc des civilisations » à l’arrivée des chrétiens sur ces terres infidèles. En revanche, les Portugais comme les Hollandais ne méritent pas l’image qu’ils se donnent eux-mêmes : les sultans les ont considéré comme des marchands parmi d’autres, qui avaient le défaut de ne pas respecter les règles et ne méritaient donc aucune marque d’attention particulière ; aux yeux des Javanais, ce sont des brutes et des rustres qui ne méritent aucune confiance.

Cette approche par les « rencontres » est une clé des travaux actuels des Global Historians aux Etats-Unis et au Canada. L’historiographie nord-américaine s’est aventurée dans cette analyse pour renouveler l’Atlantic History sous la plume de Jack Greene, Bernard Baylin, Marvin Lunenfield, Joyce Chaplin, Paul Cohen, David Armitage. Les « intermédiaires culturels » (appelés tricksters, brokers ou go-between) sont aujourd’hui au cœur de la recherche en histoire globale (Paul Lovejoy est le premier historien à le faire dans Identity in the Shadow of Slavery, 2000 puis dans The Biography of Mahomma Gardo Baquaqua : His Passage to Slavery to Freedom in Africa and America, 2001 ; il est suivi entre autres par Randy Spark, The Two Princes of Calabar : an Eighteenth Century Atlantic Odyssey, 2004 ; Nathalie Zemon Davis, Trickster Travels : a Sixteenth Century Muslim Between World, 2006), Alden Vaughan, Transatlantic Encounters : American Indians in Britain, 1500-1776, 2006 ; Linda Colley, The Ordeal of Elisabeth Marsh : a Woman in World History, Harper Press, 2007), Miles Ogborn (Global Lives : Britain and the World, 1550-1800, Cambridge University Press, 2008 ; Jeffrey Fortin et Mark Meuwese, Atlantic Biographies : Individuals and Peoples in the Atlantic World, 2014…).

Par l’observation des circulations et des rencontres, la narration des péripéties et des destins personnels ne vise pas seulement à éclairer un parcours individuel, mais à revenir sur le contexte général qui a permis à ces péripéties de prendre forme. Elle apporte un autre point de complexification des « situations coloniales » de George Balandier. Les itinéraires et les trajectoires deviennent des révélateurs de réseaux, de relations, de contacts. Ce sont donc les mobilités, les circulations et les déplacements qui permettent le croisement des contextes particuliers.

Pour Romain Bertrand, dans « Rencontres impériales. L’histoire connectée et les relations euro-asiatiques », les « rencontres impériales » connectées se font dans des « bassins d’historicité » qui débordent les cadres traditionnels (Romain Bertrand dépasse ainsi l’opposition centre-périphérie qui était au centre de la définition du « système-monde » d’Immanuel Wallerstein). L’Océan Indien, comme l’Afrique, peuvent donc être considérés comme des bassins d’historicité organisés autour de réseaux de commerce ou de missionnaires, d’associations politiques ou étudiantes, de populations dispersées, qui permettent de faire voyager des personnes et des idées. Ces bassins structurés, organisés et ouverts, voient se décliner différentes stratégies individuelles ou collectives et forment « un monde cohérent et fluide, qui obéissait à ses dynamiques propres ». Leur prise en compte est donc essentielle à la compréhension de tous les phénomènes globaux identifiables.

IX. L’histoire connectée/Connected Studies

Face aux écueils de l’histoire comparée, de l’histoire transnationale et de l’histoire mondiale, Sanjay Subrahmanyam et Serge Gruzinski proposent, chacun de leur côté, une autre approche pour permettre d’élargir les horizons européens. L’histoire connectée étudie les connexions réelles, les rencontres et les situations de contact synchroniques entre des acteurs appartenant à des sociétés culturellement éloignées. En 1997, Sanjay Subrahmanyam développe la Connected History dans « Connected Histories : Notes Towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia ? ».

Sanjay Subrahmanyam est un historien d’origine indienne qui a enseigné en Inde, aux Etats-Unis, en Angleterre, en France (il est titulaire de la Chaire d’histoire globale au Collège de France depuis 2013). Ce spécialiste de l’économie maîtrise une dizaine de langues, ce qui facilite fortement son accès aux sources les plus variées et lui permet de développer des études globales complètes, en particulier sur l’organisation de l’empire portugais en Asie. Son approche met en évidence des phénomènes de transfert et surtout le rôle des passeurs et des go-between dans ces transferts (en particulier des réseaux marchands extra-européens). Il identifie plusieurs « objets » dont les échanges ont unifié la planète au début de notre « période moderne » : les microbes et les maladies, l’argent et les métaux précieux, les plantes, les drogues et les animaux, les mouvements politiques millénaristes. Sanjay Subrahmanyam unit ce qu’il appelle les « bassins d’historicité » d’Europe et de l’Océan Indien autour de la « conjoncture millénariste » qui s’y est développée au même moment. Cette manifestation du renouveau religieux a unifié le monde au début de la période moderne en rendant capables les habitants des diverses parties de la planète de concevoir une communauté d’appartenance partageant les mêmes événements et les mêmes phénomènes (il est possible d’imaginer d’autres types d’événements du même type dans la suite de l’histoire, comme l’explosion du volcan Tambora en 1815 ou les attentats du 11 septembre 2001).

Serge Gruzinski s’empare de cette méthode qu’il met en avant grâce à une métaphore : l’historien global doit se transformer en électricien capable de rétablir les connexions continentales et intercontinentales que les historiographies nationales ont débranché sur leurs propres frontières. L’historien doit rétablir le courant entre les aires géographiques en les reconnectant entre eux. Pour ce faire, il faut s’intéresser à la « micro-ethno-histoire », c’est-à-dire chercher des contacts et des connexions à base microscopique. Dans « Les mondes mêlés de la Monarchie catholique », il démontre que l’espace mondial de l’empire espagnol est composé d’une multitude d’espaces imbriqués qui sont autant de micro-lieux de la rencontre ; ces rencontres s’observent grâce aux sources (par exemple les fresques murales du Mexique espagnol, les manuscrits ou les objets du quotidien métissé en Amérique, les cartes et les images) mais aussi par la poursuite des individus et des destins personnels. L’histoire connectée redonne force aux transferts culturels développés dès 1987 par Michel Espagne et Michael Werner. De cette manière, l’histoire connectée permet de rappeler que l’Histoire a concerné des individus réels, puis d’insérer le « local » dans le « global » et de montrer que les sociétés, partout sur la planète, sont avant tout des « sociétés mêlées ».

X. Les acculturations, les métissages, l’hybridité, le « middle ground »

Autour des concepts de « transfert culturel », des « rencontres » et des méthodes de l’histoire connectée se trouve la question des acculturations. L’historiographie a longtemps parlé d’assimilation, d’acculturation, d’intégration, de syncrétisme. Mais ces notions ont été critiquées parce qu’elles supposent l’imposition d’une culture sur une autre et son effacement volontaire, niant toutes les formes intermédiaires d’acceptation partielle, de réinterprétation indigène ou d’adaptation aux contextes locaux, ainsi que les effets-retours des cultures « inférieures » sur la culture qui s’impose.

Les débats sur le concept de « romanisation » témoignent de ces doutes. Le terme rend compte de l’impression d’uniformité au sein de l’Empire romain. Mais le terme est ambigu, car il désigne un état et en même temps le processus qui conduit à cet état, et se traduit par de nombreuses nuances auprès des provinciaux. Dans « La romanisation en question » (2004), Patrick Le Roux s’interroge sur le concept et invite à le dépasser. L’historien invoque la Géographie de Strabon qui décrit la romanisation comme une métamorphose physique, un « changement d’apparence, reflet d’une façon de vivre transformée ». Mais à aucun moment Strabon ne suggère que les habitants des provinces ibériques soient devenus des Romains : c’est-à-dire que cette transformation, même si elle a offert la civitas à certaines élites, n’a jamais été complète. Un Romain est un Romain, un provincial romanisé n’est pas entièrement romain ; la romanisation est donc une série de transformations qui ne peuvent jamais aboutir. Les historiens évoquent plutôt des formes d’hybridation plus ou moins approfondies entre des cultures souvent elles-mêmes déjà hybrides (la romanisation étant elle-même déjà influencée par l’hellénisme). Michel Bats parle par exemple d’un « processus d’appropriation acculturatrice », Monique Dondin-Payre d’un « processus d’adaptation réciproque ». Derrière le concept, il faut se représenter comme un millefeuille culturel, les provinciaux romanisés expérimentant plusieurs couches de cultures différentes.

Les « acculturations » (un concept forgé dans les années 1980 et repris par Robert Delville et Melville Herskovits dans les années 1930, puis par Nathan Wachtel dans les années 1970) peuvent pourtant être analysée objectivement malgré les écueils de l’incommensurabilité (deux civilisations en contact ne peuvent pas échanger entre elles parce que leurs façons de communiquer, de débattre, de prier ou de faire la guerre agissent comme deux aimants opposés). Sanjay Subrahmanyam, dans « Par-delà l’incommensurabilité : pour une histoire connectée des empires aux temps modernes » (2007), propose de se concentrer non pas sur les cultures de départ, mais sur les changements et les évolutions qui affectent ces cultures à la fin du processus de rencontre.

Les historiens de l’Atlantic History ou de la New Imperial History parlent donc aujourd’hui de « métissage », d’« hybridation », d’« hybridité » de « transculturation » ou de « middle-ground ». Le métissage est proposé par Serge Gruzinsi dans La colonisation de l’imaginaire (1988) et La pensée métisse (1999). Il étudie les manières dont les Indiens ont été occidentalisés par la conquête, mais aussi les formes variées que peuvent prendre les métissages considérés dans toute leur pluralité. La « première mondialisation » ne provoque donc pas une « uniformisation des cultures », bien au contraire : la rencontre des différentes parties du monde participe à la création d’infinis entre-deux. C’est ce que l’auteur appelle « la colonisation de l’imaginaire ». Dans les quatre parties du monde (2004), Serge Gruzinski observe ensuite la manière dont différents arts visuels ont évolué entre 1550 et 1650 dans le cadre du développement de l’influence d’un empire ibérique au Mexique, en Argentine, aux Philippines, en Inde, au Japon. Il insiste sur l’effort de collecte de tous les savoirs locaux et la création automatique de savoirs métis. Là encore, l’ouvrage révèle les nombreuses visions conscientes et inconscientes des non-occidentaux sur les cultures européennes. Ainsi, l’historien mexica Chimalpahun, baptisé chrétien et ayant reçu une éducation espagnole au collège franciscain de Mexico au XVIe siècle, écrit une histoire de la conquête espagnole en langue nahuatl et devient un acteur représentatif de la « mondialisation ibérique ».

Quant à l’hybridité, elle est défendue par Homi Bhabha pour désigner la création de nouvelles formes transculturelles et de nouveaux produits à l’intérieur des zones de contact. Contrairement aux métissages, le concept peut sembler moins neutre et plus engagé : si l’hybridation (comme le métissage) peut être un mélange de plusieurs composantes (parfois même supérieures à deux), l’hybridité, dans sa conception post-coloniale, est « une manière de détourner les injonctions du discours colonial ». La notion est proche de celle de « créolisation » d’Edouard Glissant. C’est un processus de résistance et de subversion culturelle toujours relancé, qui vise à déstabiliser l’ordre pour négocier les cadres de la domination.

Le « middle-ground » est un concept de Richard White qui étudie les Indiens d’Amérique après leur rencontre avec les Européens. De la rencontre naît un terrain d’entente qui fonde une nouvelle forme sociale indienne, fondée sur des pratiques, des codes, des usages, des mœurs partagées, sans cesse remis en question et pourtant toujours renouvelés. Le concept remet en cause l’impossibilité pour les Indiens d’Amérique de coexister avec les colons européens : ce sont des préjugés « blancs » nés du rejet de cet accommodement au XIXe siècle et du refoulement des Indiens dans un monde « sauvage » qui a fait oublier cette phase de tolérance interculturelle à l’époque moderne.

XI. L’histoire globale située (biographie ou microhistoire globale)

L’histoire globale connectée offre un apport considérable à la recherche et à l’enseignement de l’histoire. Elle fournit une approche plus réaliste des sociétés en se débarrassant des préjugés ethnocentrés, en considérant les sources et les traditions « à parts égales ». Surtout, elle rétablit la continuité des phénomènes à l’échelle de la planète et dans la longue durée. De ce panorama des formes épistémologiques de l’histoire globale, il ressort quelques pistes de réflexions qui peuvent orienter le sujet d’histoire contemporaine de l’agrégation externe :

La première piste est de considérer l’histoire connectée des sociétés africaines sous l’angle d’une histoire globale située

Jean-Paul Zuniga écrit que « L’histoire connectée est une histoire située et contextualisée des connexions ». Sans essentialiser « les Africains », il est possible d’intégrer le continent dans son ensemble à une approche structurelle qui dépasse très largement l’histoire de la seule Afrique : les rivalités impériales et impérialistes, la concurrence totalitaire de l’Allemagne nazie et de l’Italie mussolinienne dans les derniers territoires non dominés des années 1920-30, les conflits mondiaux (zones de combat, contributions à l’effort de guerre et mobilisation des contingents), la division entre les Blocs, les idées d’indépendance soutenues par l’anti-impérialisme soviétique, la défense des intérêts nationaux… Mais il ne s’agit pas de s’arrêter à des observation « from the top » : ce qui importe, ce sont les contacts, les migrations et les circulations (individuelles, matérielles, immatérielles…) entre les sociétés africaines et les autres sociétés. Pour cela, chaque événement, chaque phénomène « global » peut être vu à partir d’un site propre à l’Afrique.

Par exemple, il n’est pas nécessaire de maîtriser toute la chronologie de la Seconde Guerre mondiale ; en revanche, il est utile de connaître les débarquements d’el-Alamein (juillet 1942 en Egypte) et de l’opération Torch de novembre 1942 au Maroc et en Algérie. Il est important de s’intéresser en priorité à la conférence de Casablanca en janvier 1943. A ce moment, De Gaulle retrouve Churchill (convalescent à Marrakech à la fin de l’année 1943 et au début de 1944) tandis que le sultan Mohammed V rencontre le président Roosevelt : lors d’un dîner au soir du 22 janvier, le sultan annonce à Churchill qu’une fois la guerre terminée, il a l’intention de demander l’aide des Etats-Unis pour obtenir l’indépendance du Maroc… L’événement est aussi bien marocain que mondial puisque la conférence interalliée doit décider de la stratégie à suivre pour la Libération de l’Europe ; mais il a des répercussions globales : face aux remises en cause du mandat français depuis la mise en place du régime de Vichy, le sultan a obtenu une promesse de soutien des Américains Patton et Roosevelt pour obtenir l’indépendance du Maroc, et l’annonce enfin au Premier Ministre britannique. La conférence de Casablanca permet de montrer que le micro complète le macro pour restituer l’épaisseur de la situation.

La deuxième piste est de mobiliser des biographies de passeurs, de tricksters, de go-between

La biographie de jeunes étudiants partis dans les universités européennes ou celle des militants panafricanistes montrent comment les parcours individuels ont pu faire naître puis renforcer la politisation et la conscience d’appartenir à une plus vaste communauté. Il est important de distinguer « les » Africains, par exemple en distinguant des origines : les Arabes, les Berbères, les Noirs, les Ashantis, les Tutsis, les Boers… Chaque biographie connectée propose une autre dynamique des sociétés africaines en la connectant à une ou plusieurs autres sociétés (parfois africaine, parfois non-africaine). Comme l’écrit Romain Bertrand, « la réalité historique des sociétés d’Asie, d’Afrique ou d’Océanie durant leur moment colonial n’est pas réductible à la somme de leurs interactions avec l’Europe. C’est ainsi à nous atteler à l’écriture de l’histoire autant indigène qu’européenne de cette rencontre impériale (et non pas seulement coloniale) que nous incite le questionnement des pratiques d’histoire connectée ».

Par exemple, les biographies de de personnages impliqués dans des réseaux ou qui se sont efforcés d’intégrer les populations africaines dans une plus grande histoire, offrent des clés de lecture de l’histoire africaine ou panafricaine : Julius Nyerere, Bakary Diallo, Nelson Mandela, Gamal Abdel Nasser, Senghor…

La troisième piste est de rejeter absolument le modèle centre-périphérie et les théories de la domination pour se concentrer sur les « rencontres »

Pour cela, il faut, comme pour l’histoire globale située, trouver les « portails de la globalisation ». Mais les événements ne sont plus observés sous l’angle du macro/micro : ils sont étudiés sous l’angle des « transferts culturels ». C’est alors l’étude des « sociétés coloniales » qui est révisée. L’histoire impériale s’intéresse en particulier aux marges et remettent au centre l’agency des sociétés africaines elles-mêmes : elle révèle ainsi la capacité d’organisation, de mobilisation, de contestation, de résistance ou d’adaptation des Africains pour contrecarrer le pouvoir en place.

Par exemple, Achille Mbembe aborde la « postcolonie » quand Jean-François Bayart développe le concept d’« extraversion » pour signifier que les rapports que les sociétés coloniales entretiennent avec l’étranger est constitutif de leur propre fonctionnement. La New Imperial History aborde également la question des résistances, des genres et du corps pour signaler que les Africains n’ont pas été aussi soumis que l’historiographie l’a laissé penser (Frederick Cooper, Ann Stoler, Tensions of empire, 1997). Gouverner un empire, c’est négocier en permanence avec les populations que l’on veut contrôler.

La quatrième piste est de s’intéresser en particulier aux réseaux qui se tissent grâce aux échanges, aux mobilités, aux connexions matérielles et immatérielles, afin deréévaluer les relations entre les sociétés africaines soumises au colonisateur et les puissances coloniales, en enjambant la fausse barrière de la décolnisation.

L’histoire des empires « from below » devient celle d’espaces parcourus où la métropole n’est- qu’un pôle parmi beaucoup d’autres. Dans ce contexte, les sociétés africaines se sont parfois construites avec l’étranger, parfois sans lui, parfois contre lui, parfois malgré lui. Une autre approche réticulée plus récente considère que la création des empires ne relève pas de l’action des Etats, mais du rôle des agents locaux, des aventuriers, des missionnaires, des officiers de l’armée, des marchands et des contrebandiers. Il s’agit là d’une forme de transposition de la mondialisation actuelle (rôle des FTN, des auto-entrepreneurs, des startuppers, des militants des ONG) à des époques antérieures. Ce sont les décisions des acteurs locaux qui renforcent la constitution des empires, puisque ce sont eux qui sont au contact des populations.

Par exemple, la question de la confrontation, des négociations, des erreurs de traduction ou d’interprétation entre des populations africaines avec ces agents publics ou privés peut éclairer le fonctionnement des sociétés locales au sein des grandes empires. Les ouvrages assumant leur orientation postcoloniale présentent une image renouvelée de la réalité de la période des indépendances, mais aussi de la période coloniale.

La cinquième piste est d’aborder les métissages et les hybridations (ou bien l’hybridité, sous un angle plus polémique)

Les trajectoires individuelles permettent d’éclairer l’intensification des mobilités entre l’Afrique et le reste du monde. Ces mobilités permettent ensuite d’établir une variété de connexions des sociétés africaines à toutes les échelles spatiales et ce qui en découle : les « middle grounds ». Les métissages et les hybridations observées à partir de cas individuels ou de lieux précis sont un moyen efficace de comprendre une histoire libérée des grands récits de l’expansion européenne mais aussi des romans nationalistes ou indigénistes. A son retour en Afrique, un étudiant qui a voyagé en Europe n’est plus le même qu’avant son départ : il a été métamorphosé. Sa transformation (c’est-à-dire les apports qu’il transporte avec lui, ou bien les rejets qu’il provoque à son encontre) sont des sujets d’histoire connectée qui améliorent la connaissance interne des sociétés africaines.

Par exemple, l’étude des circuits étudiants et des intellectuels en mouvement, des connexions sportives ou des migrations et des diasporas africaines y compris en-dehors de l’Europe (les Rastafaris de Jamaïque) apportent des éclairages sur les liens sociétaux internes et externes de l’Afrique, et sur les modifications de la culture, des traditions et des modernités africaines depuis l’étranger.

Bibliographie :

- ANTUNES Cátia, POLONIA Amelia (dir), Beyond Empires : Global, Self-Organizing, Cross-Imperial Networks, 1500-1800, Brill, 2016.

- BARKEY Karen, « Trajectoires impériales : histoires connectées ou études comparées ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 54, 2007, p. 90-103.

- BAUER Ralph, NORTON Marcy, « Entangled Trajectories : Indigenous and European Histories », Colonial Latin American Review, 26, 2017, p. 1-17.

- BENTLEY Jerry, « Cross-Cultural Interaction and Periodization in World History », American Historical Review, 101, 1996, p. 749-770.

- BERTRAND Romain, « Rencontres impériales : l’histoire connectée et les relations euro-asiatiques », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 54, 2007, p. 69-89.

- BERTRAND Romain, L’histoire à parts égales, Seuil, 2011.

- CANIZARES-ESGUERRA Jorge (dir), Entangled Empires : the Anglo-Iberian Atlantic, 1500-1830, University of California Press, 2018.

- CANIZARES-ESGUERRA Jorge, « Entangled Histories : Borderland Historiographies in New Clothes ? », American Historical Review, 112, 2007, p. 788-799.

- CHARTIER Roger, « La conscience de la globalité », Annales HSS, 56, 2001, p. 119-123.

- COOPER Frederick, « What is the Concept of Globalization Good For ? An African Historian’s Perspective », African Affairs, 100, 2001, p. 189-213.

- COOPER Frederick, STOLER Ann, Tensions of Empire : Colonial Cultures in a Bourgeois World, University of California Press, 1997.

- DOUKI Caroline, MINARD Philippe, « Histoire globale, histoires connectées : un changement d’échelle historiographique ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 54, 2007, p. 7-21.

- DRAYTON Richard, MOTADEL David, « The Future of Global History », Journal of Global History, 13, 2018, p. 1-21.

- DUINDAM Jeroen, « A Plea for Global Comparison : Redefining Dynasty », Past & Present, 242, 2019, p. 318-347.

- ESPAGNE Michel, WERNER Michael, « La construction d’une référence culturelle allemande en France, genèse et histoire (1750-1914) », Annales ESC, 42, 1987, p. 969-992.

- ESPAGNE Michel, « Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle », Genèses, 17, 1994, p. 112-121.

- ESPAGNE Michel, WERNER Michael, « Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen », Geschichte und Gesellschaft, 28, 2002, pp. 607-636.ESPAGNE Michel, « La notion de transfert culturel », Revue Sciences/Lettres, 2013.

- GOODY Jack, The Theft of History, Cambridge University Press, 2006.

- GOULD Eliga, « Entangled Histories, Entangled Worlds : the English-Speaking Atlantic as a Spanish Periphery », American Historical Review, 112, 2007, p. 764-786.

- GRUZINSKI Serge, « Les mondes mêlés de la Monarchie catholique et autres ‘connected histories’ », Annales HSS, 56, 2001, p. 85-117.

- GRUZINSKI Serge, Les quatre parties du monde : histoire d’une mondialisation, La Martinière, 2004.

- HANCOK David, Citizens of the World : London Merchants and the Integration of the British Atlantic Community, 1735-1875, 1995.

- HANCOCK David, « The British-Atlantic World : Coordination, Complexity, and the Emergence of an Atlantic Market Economy, 1651-1815 », Itinerario, 23, 1999, p. 107-126.

- HOPKINS Anthony, Globalization in World History, Norton, 2002.

- IRYIE Akira, « Transnational History », Contemporary European History, 2, 2004, p. 211-222.

- MAZLISH Bruce, « Comparing Global History to World History », Journal of Interdisciplinary History, 28, 1998, p. 385-395.

- MAZLISH Bruce, The New Global History, Routledge, 2006.

- MINARD Philippe, « Globale, connectée ou transnationale : les échelles de l’histoire », Esprit, 2013, p. 20-32.

- ROTHSCHILD Emma, « Globalization and the Return of History », Foreign Policy, 115, 1999, p. 106-116.

- SUBRAHMANYAM Sanjay, « Connected Histories : Notes Towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia ? » dans Victor Lieberman (dir), Beyond Binary Histories. Re-imagining Eurasia to C. 1830, University of Michigan Press, 1997, pp. 289-315.

- SUBRAHMANYAM Sanjay, « Par-delà l’incommensurabilité : pour une histoire connectée des empires aux temps modernes », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 54, 2007, p. 34-53.

- SUBRAHMANYAM Sanjay, Aux origines de l’histoire globale, Editions du Collège de France, 2014.

- WERNER Michael, ZIMMERMANN Bénédicte, « Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen », Geschichte und Gesellschaft, 28, 2002, pp. 607-636.

- WERNER Michael, ZIMMERMANN Bénédicte, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité », Annales HSS, 58, 2003, p. 7-36.

- WERNER Michael, ZIMMERMANN Bénédicte, « Beyond Comparatism : Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity », History and Theory, 45, 2006, p. 30-50.

- ZUNIGA Jean-Paul, « L’histoire impériale à l’heure de l’histoire globale, une perspective atlantique », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 54, 2007, p. 54-68.

Les articles et ouvrages cités ici sont forcément limités. L’historiographie de la Global History est beaucoup plus large, en particulier dans le monde anglo-saxon. Les thèmes en vogue sont bien plus étendus que la question d’agrégation. Des informations supplémentaires peuvent m’être demandées par mail. Je me ferai un plaisir d’aiguiller toutes les réflexions.