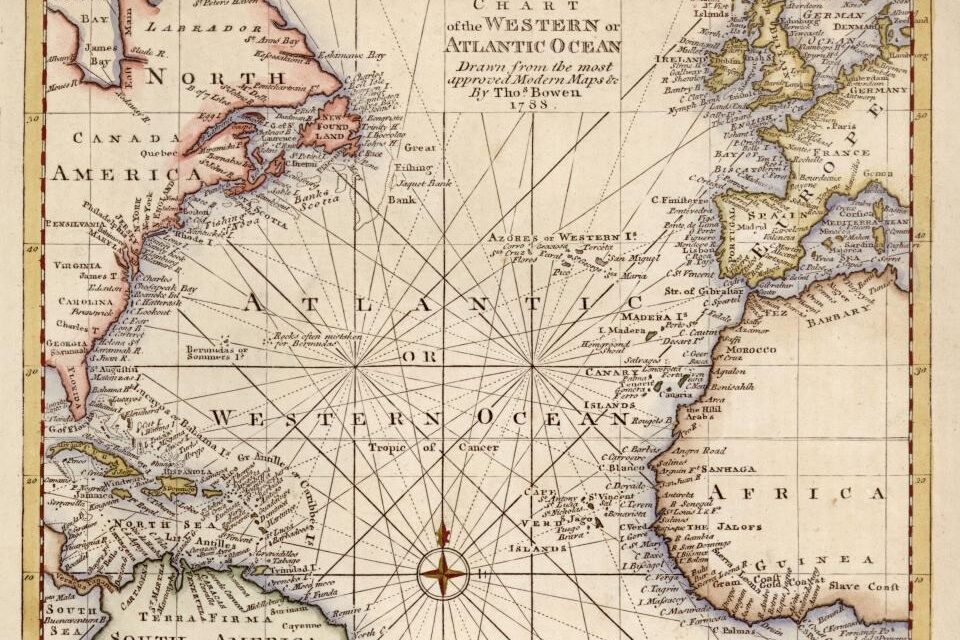

Cette fiche historiographique porte sur la véritable naissance de l’Atlantic History dans le monde anglo-saxon. Influencés par les Cultural Studies, plusieurs historiens américains et irlandais ont développé une nouvelle synthèse épistémologique, qui a elle-même été révisée quelques années plus tard, au contact des autres transformations de la recherche historique. Il s’agit de l’une des plus anciennes formes de l’histoire global, avant la naissance de la Global History dans les années 1990.

Cette fiche a été écrite à partir des notes de nombreuses lectures sur le sujet, qui se trouvent ajoutées en note en bas de page.

Cette fiche s’intéresse au développement et à la généalogie de l’Atlantic History. Ici, c’est la deuxième phase qui est traitée: celle de l’étude des relations commerciales transatlantiques, des diasporas et de la traite négrière (des années 1970au début des années 1990).

PLAN

I. Les fondateurs des Atlantic Studies aux Etats-Unis : Jack Greene, Bernard Bailyn, Nicholas Canny

II. Des schémas narratifs de l’histoire atlantique à la constitution d’un programme de recherche

III. Le révisionnisme et les critiques de l’histoire atlantique

I. Les fondateurs des Atlantic Studies aux Etats-Unis : Jack Greene, Bernard Bailyn, Nicholas Canny

Grâce aux apports des Cultural Studies, les travaux scientifiques sur l’Atlantique se sont engagés sur de nouvelles voies de recherche. Trois historiens en particulier sont à l’origine de ces réorientations : Jack Greene, Bernard Bailyn, Nicholas Canny. Ces chercheurs ont également initié un renouvellement épistémologique. En effet, il a ensuite fallu synthétiser les programmes et les orientations de cette discipline qui venait d’être redéfinie. Ainsi, entre les années 1980 et 1990, les ouvrages épistémologiques se sont multipliés.

Jack Greene

Au sein des universités américaines, plusieurs centres de recherche spécialisés sont créés dans les années 1970. En 1975, Jack Greene (né en 1931) fonde à l’Université Johns Hopkins de Baltimore le Program in Atlantic History and Culture, auquel est associée la collection « Studies in Atlantic History and Culture ». Le programme porte sur les échanges entre l’Europe et le Nouveau Monde, mais aussi sur les relations entre l’Afrique et les Amériques. Des colloques sont organisés et des manuels commencent à être publiés ; des programmes d’études et de nouveaux diplômes en histoire atlantique sont mis en place.

Dès 1986, Jack Greene publie Peripheries and Center. Constitutional Development in the Extended Polities of the British Empire and the United States, 1607-1788 (University of Georgia Press, 1986). L’historiographie insiste sur le retentissement de cet ouvrage, qui diffuse dans le monde universitaire américain les concepts de « centre » et de « périphéries » en-dehors du cadre de l’histoire économique classique. Cette réflexion sur l’impact de l’expérience coloniale dans la construction de la politique étrangère britannique était déjà au cœur de The Quest for Power : the Lower House of Assemby in the Southern Royal Colonies, 1689-1776 (University Press of Virginia, 1963). Il redéveloppe son paradigme dans Pursuits of Hapiness : the Social Development of Early Modern British Colonies and the Formation of American Culture (University of North Carolina Press, 1988), dans lequel il plaide pour l’inclusion de toutes les parties de l’empire britannique au sein des futures études atlantiques. En 1984, il dirige avec J. R. Pole un ouvrage devenu un classique de l’histoire coloniale : Colonial British America : Essays in the New History of the Early Modern Era. Greene publie aussi « Beyond Power : Paradigm Subversion and Reformulation and the Re-Creation of the Early Modern Atlantic World » dans Darlene Clark Hine, Jacqueline McLeod (dir), Crossing Boundaries : Comparative History of Black People in Diaspora, Indiana University Press, 1992, p. 319-342). En 2009, il dirige l’ouvrage Atlantic History : a Critical Appraisal avec Philip Morgan (Oxford University Press, 2009). L’ouvrage répond aux critiques régulièrement faites à l’Atlantic History et s’intéresse aux façons dont elle a été interprétée au cours de l’histoire, du XVe siècle à nos jours. Treize historiens sont rassemblés pour proposer des lectures engagées et mises à jour des différents sujets en débat au sein de l’histoire atlantique : les projections nationales des empires sur le monde océanique ; les rencontres entre les différentes civilisations ; les nouvelles orientations de l’histoire atlantique, dans une perspective continentale, hémisphérique, extra-atlantique ou globale.

Historien classique, Jack Greene s’est beaucoup intéressé à la Révolution américaine, qu’il replace souvent dans son contexte atlantique1. Il a aussi analysé la construction de l’identité américaine2. Depuis les années 2000, la New Atlantic History dont il est l’un des théoriciens l’amène à décentrer son regard et à réinterroger notamment l’impact du commerce, de l’esclavage et du colonialisme européen aux Amériques3.

Bernard Bailyn

Bernard Bailyn (1922-2020) est l’un des plus grands historiens de l’Amérique coloniale depuis les années 1960. Il s’est formé à l’Université d’Harvard où il a enseigné pendant la plus grande partie de sa carrière. Ses travaux ont d’abord porté sur le commerce et les circulations marchandes entre la Grande-Bretagne et ses colonies américaines, puis sur le peuplement de l’Amérique du Nord et sur les origines idéologiques de la Révolution Américaine4. Il est devenu, avec Jack Greene, l’un des principaux historiens à l’origine de la New Atlantic History dans les années 1990.

Ses travaux portent très largement sur les migrations atlantiques entre la Grande-Bretagne et l’Amérique du Nord : il écrit ainsi The New England Merchants in the Seventeenth Century (Harvard University Press, 1955) ; Massachusetts Shipping, 1697-1714 : a Statistical Study, Harvard University Pres, 1959 ; The Peopling of British North America : an Introduction, Knopf, 1986 ; Voyagers to the West : a Passage in the Peopling of American on the Eve of the Revolution, Knopf, 1986.

L’autre thème de recherche de Bernard Bailyn est l’histoire des idées et de la culture nord-américaine pendant le premier empire britannique, dont l’originalité aurait causé la Révolution de 1776 : Education in the Forming of American Society : Needs and Opportunities for Study (University of North Carolina Press, 1960) ; Pamphlets of the American Revolution, 1750–1776 (Harvard University Press, 1965) ; The Ideological Origins of the American Revolution (Harvard University Press, 1967); The Ordeal of Thomas Hutchinson: Loyalism and the Destruction of the First British Empire (Harvard University Press, 1974) ; Faces of Revolution: Personalities and Themes in the Struggle for American Independence (Knopf, 1990) ; Strangers within the Realm : Cultural Margins of the First British Empire (University of North Carolina Press, 1991) ; To Begin the World Anew : The Genius and Ambiguities of the American Founders (Knopf, 2003).

En 1995, Bernard Baylyn inaugure le Harvard International Seminar in the History of the Atlantic World. Les séminaires de Harvard se tiennent chaque année de 1995 à 2004, pour réunir un groupe différent de jeunes historiens qui achèvent leur thèse dans un atelier autour d’un thème particulier relatif à l’histoire atlantique ; en 1996, il écrit « The Idea of Atlantic History »5 ; en 2005, Baylyn organise un colloque anniversaire réunissant tous les membres des séminaires des années précédentes avant de reprendre le cycle de séminaires thématiques jusqu’à 2010. Le site internet (https://atlantic.fas.harvard.edu) propose plusieurs ressources, dont des extraits des ateliers organisés et des liens vers plusieurs ressources en ligne comme l’Oxford Atlantic History Bibliography, H-Net (https://networks.h-net.org/networks) et son binôme H-Atlantic (https://networks.h-net.org/h-atlantic), la Trans-Atlantic Slave Trade Database, le Harriet Tubman Institute for Research on Africa and its Diasporas et le Yale Indian Papers Project. En 1995 également, Jack Greene participe à la fondation à l’Université de Charleston du Program in Carolina Lawcountry and Atlantic World (https://claw.cofc.edu), qui organise des colloques presque tous les ans, largement orientés dans la « Cis-Atlantic History » définie par David Armitage. En 2009, avec Patricia Denault, il dirige l’ouvrage collectif Soundings in Atlantic History : Latent Structures and Intellectual Currents, 1500-1830, qui rassemble les spécialistes de la question. Il oriente les travaux à sonder, questionner et explorer différents thèmes qui illustrent la complexité du système atlantique, afin de montrer que ce monde s’est mué, en trois siècles, d’un Nouveau Monde à un monde globalisé6.

Parallèlement aux séminaires d’Harvard, Bernard Bailyn publie un important ouvrage de réflexion sur l’histoire atlantique : Atlantic History. Concepts and Contours (Harvard University Press, 2005). L’ouvrage a été très bien accueilli par les spécialistes contemporains de cette démarche (Linda Colley, Michael Braddick, Nicholas Canny, Trevor Burnard…), qui se sont formés en lisant ses ouvrages. Il y donne sa vision, son « idée » de l’histoire atlantique, qu’il considère comme un monde cohérent, intégré et interdépendant, qui relie autant les empires européens que les marchands, les migrants, les soldats, les pèlerins, les négriers, les esclaves, les peuples indigènes. Ce « world in motion » forme donc « a single functional unit » qui est aussi « more than the sum of its parts »7. Pour lui, il a existé, aux XVIIe et XVIIIe siècles, une morphologie commune, un modèle général de développement et d’échanges qui ont permis au monde atlantique de s’intégrer à la fois économiquement, mais aussi socialement, démographiquement et culturellement. Dans la première partie de l’ouvrage, il commence par remonter aux origines du concept, élaboré pendant la Seconde Guerre Mondiale, de « communauté atlantique ». Il reconnaît au passage la part prise par les historiens des Annales et leur postérité dans l’histoire atlantique anglo-saxonne des années 1970. Mais il essaie aussi de définir les contours actuels de ce courant, en insistant sur le fait que l’histoire atlantique ne peut pas être la somme des histoires nationales et de leurs extensions océaniques : cet espace est en fait davantage que la somme de ses parties.

Ce n’est donc pas un sujet disposé sur une table, naturellement offert à l’examen. Les sources doivent être rassemblées et étudiées pour mettre en scène la rencontre entre les civilisations. Celle-ci aurait alors engendré un processus continu de transformation mutuelle, faite d’apports, de métissages et d’effets-retour, qui sont tout aussi importants que les chocs et les incommensurabilités.

Nicholas Canny

Vous souhaitez lire la suite ?

Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.