L’ouvrage aborde l’Empire français dans sa globalité, les parties sur l’Asie et l’Amérique ont également été fichées mais avec moins de détails tout comme le hors cadre chronologique. La partie sur les mémoires à la fin de l’ouvrage n’a pas été traitée.

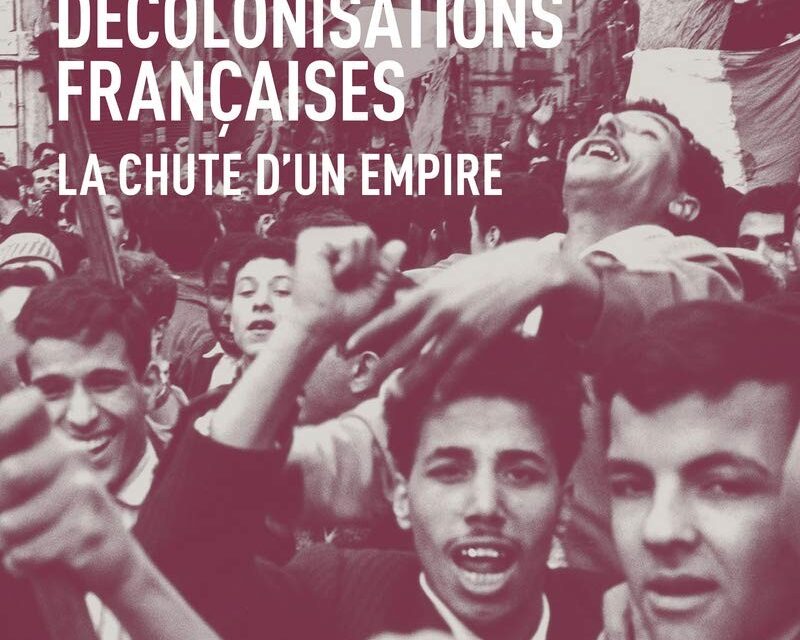

Préface de Benjamin Stora : Les décolonisations : importance et déni (p. 7-9)

Empire colonial comme principale raison qui a permis à la France d’être considérée comme étant un vainqueur de la Seconde Guerre Mondiale. Rappel du contexte de décolonisation et du contexte favorable à celle-ci après la Seconde Guerre Mondiale. Prise de conscience après la guerre d’une nécessaire évolution du cadre dans lequel s’inscrivent les colonies.

Une redistribution des cartes à reculons

Ce contexte favorable n’amène pourtant pas la France à négocier des solutions politiques ; très tôt conflits dans tout l’Empire colonial. La décolonisation reste un mot tabou en France. La vision anglaise et française de la décolonisation est à nuancer, la décolonisation anglaise étant mois pacifique qu’on ne le pense. Au tout début des années 1950 pour la France, la décolonisation passe au second plan, derrière la Guerre Froide et ses enjeux.

Quand les décolonisations surgissent dans le débat français

La décolonisation va surgir de manière fracassante dans les années 1950 ; le cas de l’Algérie est quant à lui particulier car elle reste à l’écart des processus de négociations. D’autres velléités indépendantistes touchent les territoires d’Outre-mer mais qui restent encore français aujourd’hui.

L’installation d’un déni

Le nationalisme français a du mal à panser les blessures de la décolonisation ; travail de mémoire difficile notamment en ne remettant pas en cause l’histoire coloniale et ses prétendus bienfaits. La “guerre des mémoires” est encore actuelle.

La chute de l’Empire colonial français (p. 11-23, introduction à l’ouvrage)

Le plus long conflit de la France au 20ème

La décolonisation est une des faces les plus sombres de l’histoire de la République française avec une classe politique qui s’est compromise dans ce processus. Pourtant très peu de trace persiste dans la mémoire nationale. Nécessité de remettre en avant cette histoire en croisant différentes approches. Importance de saisir le refus de la France à décoloniser mais également du maintien de liens avec les pays indépendants. Il s’agit aussi d’établir une vision postcoloniale de la présence française. Les enjeux de l’histoire coloniale sont à lire à plusieurs échelles : contexte de la Guerre froide, luttes politiques en France, des enjeux régionaux, des enjeux locaux propres, d’où la nécessité d’une vision multi scalaire liant les différents peuples au sein de l’Empire.

Un regard sur une époque

Importance de s’interroger sur la propagande coloniale et des images produites. L’image est perçue comme une source majeure afin de saisir l’histoire des décolonisations. L’ouvrage est divisé en 4 grandes parties avec l’année 1954 comme point de bascule (1943-1948), (1949-1954), (1954-1958) et enfin (1959-1977).

Retour vers le passé

La charte de l’Atlantique et celle des Nations Unies démontre le contexte propice à la décolonisation après la guerre ; l’ONU est une institution où il va falloir rendre des comptes. Celle-ci se désoccidentalise progressivement du fait de l’indépendance de nombreux pays qui s’organisent en parallèle dans le mouvement des non-alignés.

L’autre angle d’analyse est la guerre froide où les deux grandes puissances vont agir en fonction de leur intérêt sur les différentes luttes ; sur ce point la stratégie soviétique a été en grande partie un échec car beaucoup de colonies vont rester dans le giron de la France et donc dans le camp pro-occidental.

Un ouvrage bilan

L’historiographie de la colonisation et de la décolonisation a beaucoup évolué : de l’approche marxiste aux post colonial studies, tous les domaines de la recherche sont renouvelés. De plus ces recherches sont au cœur d’enjeux idéologiques entre déconstruction et conservatisme. Les politiques de décolonisation menées par la France ont eu pour objectif de conserver la puissance de la métropole, peu importe la manière employée. Un 6ème de l’Empire colonial est ainsi sauvé après 1962. Cette période aura été l’occasion de la trahison des valeurs républicaines qui est à l’origine de la difficile transmission de son histoire et de sa mémoire.

Aux origines d’un basculement

L’autorité de la France dans l’Empire colonial avant la Seconde Guerre Mondiale est à son paroxysme. 4 temps peuvent être définis pour la réaction à la présence française : les premiers choix de 1945 à 1948, le grand basculement de 1954 à 1956, la rupture de 1960 à 1961, la reprise en main de 1960 à 1967.

La conférence de Brazzaville a été le moment de la prise de conscience d’entreprendre des réformes dans l’empire mais les années suivantes sont l’occasion de répression des mouvements indépendantistes. On assiste alors à un aveuglement de la France face au mouvement mondiale de décolonisation où il n’est pas question pour elle de lâcher l’Empire.

L’Union française vacille

La défaite de 1950 en Indochine marque le début du doute sur la pérennité de l’édifice colonial. Des revendications nationalistes émergent un peu partout dans l’Empire. En France les gouvernements successifs et la haute administration coloniale sont partagées entre statu quo et réformes. Dien Bien Phu est un choc dans l’opinion publique française qui prend conscience de la fragilité de l’empire et de la réponse militaire apportée, 1954 constitue ainsi une année charnière dans le délitement de l’empire.

L’effondrement de l’édifice colonial

Après la défaite en Indochine, Pierre Mendès France s’essaie à un autre discours mais il est trop tard. En Algérie Guy Mollet insiste sur la pacification et le rôle de l’armée mais en France, les milieux d’affaires commencent à douter de la pérennité d’une telle politique. La France décide dans ses autres colonies de donner un cadre plus souple et une participation plus prononcée des colonisés tout en gardant les pouvoirs régaliens. Ces différentes crises coloniales et surtout l’Algérie provoquent la chute de la IVème République et immédiatement après, de Gaulle met en place la communauté des états associés. En Algérie le GPRA est créé pour être l’interlocuteur de de Gaulle qui intensifie la répression ; il s’agit alors de sauver l’essentiel comme le Sahara ou quelques territoires stratégiques de l’empire. En 1960, de Gaulle ouvre la voie à l’indépendance de l’Algérie.

Les héritages des indépendances

Certains états africains ont été vassalisés et les territoires ultra marins restent sous domination française à cause de partis indépendantistes plus faibles et d’une répression féroce de la France. Les relations avec les anciennes colonies sont très variables. Le passé colonial a ressurgi ces dernières années amenant à une véritable guerre des mémoires incarnée par les générations d’enfants et petits-enfants. La composition de la société française et les vagues successives de migration interrogent ce passé. L’usage de l’histoire et sa transmission dans les ex-pays colonisés reste aussi une question sensible.

1ère partie : l’ébranlement (1943-1948) (p. 26-71)

Le débarquement des Alliés en Afrique du Nord prouve l’importance de l’empire français dans la Seconde Guerre Mondiale : base pour reconquérir la métropole, l’empire va servir de refuge aux résistants français d’abord à Brazzaville puis à Alger. En même temps, les mouvements nationalistes se renforcent poussant la France à prendre des mesures pour garder le contrôle ; c’est dans ce contexte que Le Liban et la Syrie deviennent indépendants. Dans tout l’empire, les peuples colonisés demandent de réformer l’ordre colonial d’avant-guerre.

De la conférence de Brazzaville aux premières répressions

Conférence de Brazzaville le 30 janvier 1944 : volonté de réformer l’empire mais sans parler d’indépendance, néanmoins les mois suivants vont être l’occasion pour de Gaulle de réorienter son discours vers une potentielle auto-administration. Mais il s’agit en réalité d’un double discours car dans la réalité la répression prévaut, au Maroc ou au Sénégal par exemple : 30 novembre 1944 répression à Thiaroye de troupes coloniales réclamant leur solde causant plusieurs morts.

Mai 1945 : les événements au Levant et en Algérie

L’essor du nationalisme arabe et le maintien des troupes françaises au Liban et en Syrie avivent les tensions dans ces deux pays. Ils participent même à la ligue arabe le 22 mars 1945. De Gaulle répond par la force à Damas notamment mais les troupes françaises se retirent à cause des troubles au Maghreb et la pression des Britanniques, celle-ci étant perçue comme une trahison par le dirigeant français.

Des répressions s’abattent également sur l’Algérie avec la déportation de Messali Hadj. De Gaulle fait tout à ce moment pour empêcher toute expression nationaliste notamment lors de la fête du 8 mai. Des militants nationalistes sont arrêtés avant cette date mais cela n’empêche pas les slogans et drapeaux nationalistes à Sétif ; un manifestant est tué entrainant des massacres de dizaines d’européens. La répression française s’organise autour de milices de colons, de l’armée et de la police ; l’aviation et la marine française sont ainsi mobilisées pour bombarder des villages d’insurgés. Le bilan officiel est de 1500 morts mais beaucoup plus élevé en réalité ; il s’agit de terroriser les populations et de décapiter les leaders. Des tensions ont également lieu dans toute l’AOF mais la France reprend la main.

La crise s’installe en Indochine

La défaite du Japon pousse Ho Chi Minh a proclamé l’indépendance du Viet nam le 2 septembre 1945. La France veut s’opposer aux communistes et réoccupe le territoire. Cette stratégie fonctionne ce qui pousse le Viet Minh à prendre le maquis. En 1946, des élections amènent Ho Chi Minh au pouvoir mais la France répond avec la proclamation d’une république indépendante de Cochinchine. Ils lancent également une offensive contre la République du Nord Vietnam en 1946. Fin 1946, les affrontements s’intensifient et la lutte armée pour l’indépendance est lancée.

Les grandes réformes coloniales de 1946

La politique de réformes annoncée à Brazzaville se met en place sous la IVème République : départementalisation des anciennes colonies (Antilles) pour prouver que l’aboutissement du processus colonial est la légalité.

En 1947 : abolition du code de l’indigénat en Algérie. Avril 1946 : loi Houphouët Boigny qui supprime le travail forcé en Afrique subsaharienne. Mai 1946 : abolition de l’indigénat en AOF et AEF, généralisation du statut de citoyens. Création de l’Union française en octobre 1946 lors du vote pour la Constitution de la IVème République. A côté de ces réformes politiques, on retrouve des réformes économiques : le FIDES (développement économique et social), le plan Monnet pour les infrastructures en métropole et outre-mer, le plan quadriennal de modernisation pour le Maghreb. En même temps, des élections ont lieu dans l’Union française ce qui permet l’émergence d’élus locaux malgré les manipulations et trucages des autorités coloniales. En Algérie des membres du MTLD et de l’UDMA remportent des sièges ce qui va pousser l’autorité coloniale à truquer les élections suivantes : aucun élu aux législatives de 1951. À Madagascar, le MDRM (mouvement démocratique de la rénovation malgache) domine les élections et à la veille du vote pour le conseil de la République, le 30 mars 1947, éclate une insurrection poussant les Malgaches à se libérer du joug de la colonisation.

Répression à Madagascar

La répression de l’insurrection est féroce, le MDRM est visé alors qu’il n’est pas le principal instigateur. Il est dissous et certains de ses élus sont arrêtés, des troupes débarquent sur l’île et les colons sont armés. La répression est terrible et une guerre se déclenche menée par des troupes coloniales venues du Sénégal ou du Maghreb. Des troubles ont lieu au Maghreb au même moment et tous les moyens sont bons pour imposer l’Union française : la répression l’emporte à Madagascar en provoquant de 35000 à 90000 morts, chiffre revendiqué par la France elle-même afin démonter sa fermeté à réprimer toute révolte au sein de l’empire.

Bao Dai ou le dernier espoir des Français

Peu d’efficacité des offensives contre les communistes, la France s’appuie sur Bao Dai dernier Empereur du Viet-nam pour essayer de négocier une indépendance sous son contrôle. Le Viet Minh intensifie sa guérilla. Fin 1948, la France donne l’impression que le calme est revenu dans l’Union française, les réformes et la répression semblent avoir été efficaces. Il n’est pas concevable à ce moment pour la France d’un possible embrasement de son empire.

Approche événementielle (p. 38 -71)

La conférence de Brazzaville

Tenue le 30 janvier 1944, elle est la réponse du CFLN à l’émergence de mouvements nationalistes mais aussi à la pression des USA qui soutiennent le droit des peuples à disposer d’eux même. Proposition de réformes dans tous les domaines mais pas d’allusion aux indépendances. Conférence qui reçoit un accueil sceptique des USA et des élites colonisées mais qui est à la base des réformes de 1946 et des années suivantes.

Le réveil du nationalisme au Maroc : Manifeste du parti de l’Istiqlal (indépendance en arabe) le 11 janvier 1944 qui est à la base des revendications. Revendication de la fin du statut de protectorat par le sultan Mohammed 5. Arrestation des signataires par la France provoquant des manifestations dans les grandes villes du Maroc. La France les réprime par la force, cela provoque un rapprochement entre l’opinion publique marocaine et le sultan, vu comme un symbole de la cause nationale. En avril 1947, la distance entre autorité coloniale et sultan s’agrandit davantage et lors d’un discours où le sultan réfute toute action civilisatrice de la France au Maroc.

Le massacre de Thiaroye au Sénégal : entre novembre 1944 et mars 1945 rapatriement des troupes coloniales afin de blanchir les rangs des FFL qui opèrent sur le front ouest. Protestation avant même le départ pour recevoir leur solde. Les tirailleurs sont transférés à Dakar au camp de Thiaroye et s’en prennent à la voiture du général Marcel Dagnan. 3 jours plus tard, le 1er décembre 1944, les tirailleurs sont rassemblés et subissent des tirs qui provoquent des dizaines de mort et d’autres soldats sont arrêtés. Pour le général, il fallait faire un exemple afin de maintenir l’ordre. En juin 1947, les tirailleurs emprisonnés bénéficient d’une grâce présidentielle.

Les événement dans le Constantinois : Répression des manifestations du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata. Contexte de débordement des autonomistes par rapport à la France par les nationalistes plus radicaux comme Messali Hadj quelques mois auparavant. Interdiction de signes nationalistes pendant les manifestations. Un manifestant brandi le drapeau et est tué ; des émeutes provoquent la mort de centaines d’européens. La répression qui s’en suit est terrible entre 10000 et 30000 morts. Aucune enquête n’est menée et les cadavres sont cachés.

Syrie-Liban

La marche vers l’indépendance des mandats : Concession par la France de l’indépendance du Liban le 22 novembre 1943 à la suite d’une crise intense. Les nationalistes syriens réclament également leur indépendance. Des affrontements ont lieu et l’armée française attaque Damas. Le 29 mai 1945, la ville est bombardée. Les Britanniques somment la France d’arrêter cette guerre. Un accord est trouvé le 13 décembre 1945 qui devient effective le 17 avril 1946.

La déclaration d’indépendance d’Ho CHi Minh

Ho Chi Minh fait explicitement référence à l’indépendance le 2 septembre 1945 ce qui choque les autorités françaises et les autres pays colonisés. Il s’agit de prendre de vitesse les Français qui n’ont pas encore réoccupé le pays après la défaite japonaise.

Le congrès panafricain de Manchester

Suite d’une série de Congrès débuté en 1900. Le 5ème congrès en octobre 1945 est le plus important pour la décolonisation. De nombreux futurs dirigeants de pays africains sont présents. Rupture car cette fois le colonialisme est dénoncé et les indépendances ouvertement réclamées. On ne retrouve pas de représentants des colonies françaises. C’est um moment fort de militantisme et de coordination pour la lutte contre le colonialisme.

Le grand retour de la propagande coloniale

Il s’agit en 1945 d’adapter le message au nouveau cadre institutionnel (Union française) en insistant sur les réformes politiques et les progrès économiques. Objectif de fournir de la matière à l’ONU pour soutenir le discours officiel des autorités françaises. Le meilleur outil est l’image avec une profusion de photos de construction d’infrastructures. Il s’agit de mettre en avant le progrès et de ne pas montrer la guerre ou la pauvreté. Propagande efficace car les Français dans un sondage en 1949 sont à 81% pour la possession de colonies par la France. A partir de 1954 la propagande devient plus politique due à la guerre en Algérie et au Cameroun.

La départementalisation de vielles colonies

Il s’agit des colonies américaines. Loi de mai 1946 qui créée les DOM : Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane. La France a pu repousser de 10 ans les revendications indépendantistes grâce à la départementalisation.

La fin des lois d’exception aux colonies

La reconnaissance de la France aux colonisés pour avoir combattu lors de la guerre se concrétise par de nouveaux élus coloniaux au Parlement : ils sont 8 fois plus nombreux qu’avant la guerre. Suppression du travail forcé le 11 avril 1946 mais il faut attendre plusieurs années pour que ce soit mis en place. Fin du régime de l’indigénat en Algérie en 1944 étendu aux autres colonies en 1946. Généralisation du statut de citoyen le 7 mai 1946 à toutes les colonies. Mais cela n’amène pas à une réelle égalité : 65 millions d’indigènes sont représentés par 7 % des élus, 42 millions d’européens par 9 % des élus. La France craint d’être colonisée par ses propres colonies sir le suffrage universel est mis en place.

La création de l’Union française

Dernière grande réforme de 1946, réforme en trompe l’œil favorisant le statut quo. La première constitution était progressiste mais a été rejetée notamment par la droite française. Le vieux parti colonial l’emporte. L’Assemblée de l’union française n’a qu’un rôle consultatif et ne peut contrebalancer les répressions de l’année 1947.

Le bombardement d’Haiphong au Viêt-Nam

Le 23 novembre 1946, plus de 6000 victimes, c’est à partir de ce moment que la mobilisation des combattants indochinois se renforce pour l’indépendance.

Terreur à Madagascar

Essor du mouvement démocratique de la rénovation malgache (MDRM) qui amène au premier trouble dès le 29 mars 1947. Massacre de plusieurs dizaines de français et plusieurs milliers de morts entre 1947 et 1948. Arrestations des députés du MDRM et dissolution du parti. Puis mise en place d’une terreur pour empêcher toute rébellion. La répression dure 16 mois avec un bilan contesté allant de 35000 à 200000 victimes. Les autorités françaises reconnaissent 90000 victimes.

Le nouveau statut de l’Algérie

Après de longs débats, statut entériné le 20 septembre 1947, il vise à déconcentrer les pouvoirs de la France coloniale à l’Algérie. Gouvernement général a l’exécutif, l’Assemblée algérienne a un pouvoir législatif limité. Reconnaissance de l’égalité effective entre les citoyens français donc pas les Algériens, aucun camp n’est satisfait. Les colons craignent le renforcement des indépendantistes ce qui pousse le gouverneur général à truquer les élections. Les élus sont ceux soutenus par l’administration.

Le destin des comptoirs des Indes

Après son indépendance, l’Inde demande le retour des comptoirs. La France négocie et conditionne la restitution à un référendum. Le 1er août 1948, les pro indiens l’emportent à Chandernagor. Le vote est favorable aux Français dans les autres comptoirs, la France les conserve donc sauf Chandernagor.

Le Maghreb en ébullition

Les nationalistes maghrébins estiment que les réformes sont des trompe l’œil. En Algérie la vie politique se reconfigure, le MTLD de Messali Hadj occupe le devant de la scène et triomphe aux municipales de 1947. Ferhat Abbas créée l’UDMA revendiquant un état associé à la France. Les radicaux du PPA fondent l’organisation spéciale afin d’abattre l’ordre colonial par les armes. La situation se radicalise fin 1948. En Tunisie, Bourguiba fait une tournée internationale pour sensibiliser à la cause indépendantiste car la répression s’abat dans son pays. Il rentre en septembre 1948 pour s’affirmer à la tête du néo-destour.

Le tout nouveau bureau du Maghreb arabe situé au Caire relaye ces luttes et mène une propagande contre la France.

De la “rébellion” malgache au palais de Chaillot

En janvier 1948, la France prend le dessus dans la répression contre les rebelles, le MDRM est également continuellement visé. En avril-mai 1948, on assiste à un pic dans les soumissions, des villages entiers se rendent aux autorités françaises devant les caméras. Deux des principaux dirigeants rebelles sont tués : Michel Radaoroson et Victorien Razafindrabe. Mais le gouverneur Marcel de Coppet estime que l’indépendance est inéluctable. La France s’assure que Madagascar soit pacifié pour la réunion de l’ONU À Paris aux palais de Chaillot afin de signer la déclaration des droits de l’homme le 10 décembre 1948.

2ème partie : L’embrasement (1949-1954) (p. 74 – 117)

Début 1949, les autorités françaises pensent qu’elles ont repris le contrôle. La France n’a pas anticipé la situation au Cameroun avec la création d’un nouveau parti l ’UPC (union des populations du Cameroun) en avril 1948, ni la montée en puissance du RDA (Rassemblement démocratique africain) en Afrique noire alliée aux communistes au sein de l’Assemblée. Elle ne prend pas la mesure de l’ampleur des mutations politiques partout dans l’empire, notamment au Maghreb. Fin 1948, le gouvernement est occupé par les mineurs grévistes en métropole qu’il considère comme une lutte contre les communistes, préoccupation politique majeure de l’époque dans le contexte de la guerre froide. La décolonisation s’inscrit désormais dans ce cadre et se lit à travers la proximité avec l’URSS ou la Chine nouvellement communiste.

L’Union française à l’heure de la guerre froide

La priorité pour la France est le RDA camerounais, mouvement panafricain réclamant l’émancipation de l’Afrique. En janvier 1949, les militants de ce parti appellent à l’union contre “l’oppression coloniale”. La France réagit en réprimant le mouvement et en relaçant le programme de développement économique en AOF. La France décide d’arrêter le leader du RDA, Félix Houphouet-Boigny, bien que parlementaire français. Le gouverneur de l’AOF a fabriqué une opposition partisane pour contrer le RDA et reprendre en main la fédération. La France essaie de négocier directement avec le leader du RDA, François Mitterrand obtient de Felix Houphouet-Boigny le 18 octobre 1950 la séparation entre le RDA et le PCF et des discussions sont lancées sur l’avenir de l’AOF. Trois ans plus tard, Houphouet-Boigny devient président de l’Assemblée ivoirienne et ministre à Paris, les Français ont gagné leur pari. Stratégiquement, la France veut à tout prix casser un rapprochement entre nationalistes africains et communistes. L’ordre règne en AOF et AEF sauf en Guinée et au Cameroun où l’UPC s’est décidé à engager un bras de fer avec la France devant l’ONU le 17 décembre 1952.

Les regards se tournent vers l’Inde, la Polynésie et les Antilles

Les Français ne veulent rien lâcher en Inde pour soutenir leur guerre en Indochine. Dans les Antilles et en Polynésie, la situation politique et sociale se dégrade en 1949, les services de renseignement surveillent constamment les oppositions politiques. Aimé Césaire s’exprime de manière radicale sur la répression menée par la France dans son empire : “On peut tuer en Indochine, torture à Madagascar, emprisonner en Afrique, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu’ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs maîtres provisoires mentent. Donc que leurs maîtres sont faibles.” Il devient une figure de la dénonciation de l’ordre colonial pour toute une génération.

Le bourbier indochinois

L’Indochine devient un bourbier dès 1950 malgré l’arrivée de l’aide américaine. Le parallèle est fait avec la guerre de Corée. 1950 et 1951 sont ponctuées par des victoires françaises mais par un enlisement global face au Vietminh. L’armée française s’épuise et les dépenses militaires grimpent en flèche. Durant l’été 1953, la situation militaire est critique alors que la population française ne veut plus de la guerre.

Le Maghreb en ébullition

Le gouvernement français investit massivement dans ses colonies en même temps qu’il réprime. Cette politique nécessite des moyens très importants et mets la France en difficulté à l‘international surtout face aux pays nouvellement décolonisés. Cette politique d‘investissement n’arrive pas à faire taire les revendications nationalistes. La France fait tout pour décrédibiliser le sultan au Maroc en le poussant à désavouer les nationalistes de l’Istiqlal. Pour la Tunisie Robert Schuman envisage un ”cheminement très progressif vers l‘indépendance”. Les nationalistes déclenchent des grèves le 20 novembre 1950 qui font 7 morts suite à la répression. Le 8 février 1951 des accords sont signés mettant fin à l’administration directe de la Tunisie par la France mais le 15 décembre 1951 une note met fin au processus. Les dirigeants nationalistes dont Bourguiba sont arrêtés. La Tunisie entre en rébellion à partir du 22 janvier 1952 et s‘engage dans la lutte armée. Au Maroc durant cette même année, le sultan se fait déposer par les Français durant l’été 1953.

Certains hommes politiques français, dont François Mitterrand, estime qu‘il faille abandonner les colonies asiatiques et les 2 protectorats afin de se focaliser sur l‘Algérie et l’Afrique subsaharienne. La politique française change dans les protectorats dès 1954, après la défaite en Indochine, avec des négociations menant vers une indépendance vue comme inéluctable. La Tunisie est suivie par le Maroc qui sort progressivement de la crise.

L’Algérie, une longue marche vers la rupture

Situation toute aussi complexe que dans les protectorats mais moins perçue par l’opinion publique. L’organisation spéciale fondée en 1947, par sa lutte armée, a permis de préparer les futurs militants du FLN. La situation sociale dans le pays est également catastrophique. La belle façade démocratique ne permet pas à l’UDMA ou au MTLD d‘avoir des sièges, celui-ci s‘adresse à l’ONU ce qui fait basculer la vie politique algérienne dans le jeu des relations internationales. En métropole comme en Algérie, la surveillance des maghrébins est constante jusqu’à réclamer la déchéance de nationalité aux Algériens “fauteurs de troubles”.

Les dernières heures de l’Indochine française

En 1953, l’indépendance est accordée au Laos et au Cambodge surtout à cause de la pression américaine qui finance 80 % du conflit. Dien Bien Phu est occupé afin de mettre fin aux infiltrations venant du Laos. Le Viet Minh souhaite arriver en force aux négociations de Genève en lançant son offensive sur Dien Bien Phu. Cette victoire en mai 1954 contre la France retentit considérablement dans les pays communistes et dans le Tiers monde. La France veut alors recentrer sa politique coloniale sur l’Afrique mais celle-ci est perturbée par les événements en Algérie, la France subit le cours de l’Histoire et voit son Empire se décomposer progressivement.

Approche événementielle (p. 86-117)

Les événements de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire : Durant l’année 1949, la vie politique en Côte d’Ivoire est occupée par le parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), section nationale du Rassemblement démocratique africain. Le 7 février 1949, le haut-commissaire de l’AOF arrête 8 membres du comité directeur du PDCI. Tout au long de l’année la situation est tendue et fin 1949 les détenus du RDA Grand-Bassam se mettent en grève de la faim, Le 24 décembre 1949, 2000 à 4000 manifestantes se rendent à la prison en guise de soutien, il faut l’arrivée de Félix Houphouet-Boigny pour arriver à un retour au calme.

L’affaire Henri Martin et la guerre en Indochine

Militant communiste envoyé en Indochine en 1945. De retour en France il veut convaincre de l’absurdité de ce conflit. Il est arrêté en 1950 et condamné à 5 ans de prison. Il reçoit alors le soutien du PCF et de nombreux intellectuels et est gracié en août 1953.

Tensions au Maroc

Situation complexe, politique d’autorité menée par les Français envers les indépendantistes de l’Istiqlal afin de pousser le Sultan à accepter une co-souveraineté favorable aux Européens. Le Sultan bloque la politique du général Juin qui en retour l’invite en France afin d’apaiser leurs rapports. En octobre 1950, l’Istiqlal publie un communiqué dans lequel il dénonce la répression à l’égard de ses membres ainsi que le manque d’évolution du statut du protectorat. Cette situation débouche le 9 avril 1951 sur le pacte de Tanger où l’Istiqlal et le Sultan proclament conjointement leur volonté d’amener le Maroc vers l’indépendance.

La Chine entre dans le conflit indochinois : Entre 1949 et 1950, le conflit en Indochine est de type guérilla. À partir de 1950 il change de nature et devient un conflit typique de la guerre froide, il s’internationalise à cause de l’implication de la Chine devenue communiste quelques mois auparavant. Le Viet Minh est grandement soutenu par la Chine et devient une armée moderne.

Le procès des 16, de Basse-Pointe à Bordeaux

En 1948, deux ans après la départementalisation, la situation sociale et politiques dans les Antilles est délicate. Des ouvriers agricoles sont arrêtés sommairement pour un meurtre sans preuve ni procès. Leur procès devient un procès contre la départementalisation et le colonialisme, Stratégie qui leur permettra d’être acquittés.

La reprise en main de l’AOF et de l’AEF

Cette reprise en main constitue un enjeu majeur pour les autorités françaises au début des années 1950. François Mitterrand, ministre des Outre-mer est l’acteur majeur de cette politique. Il initie les négociations avec le RDA africain et impose des alliés de la France. Cette stratégie amène à un trucage des élections qui suscite de vives réactions au Togo, en Guinée ou au Tchad où on dénombre plusieurs dizaines de morts lors de répressions. En 1952, une grève générale éclate dans toute l’AOF aboutissant au vote du code du travail en décembre 1952 qui légalise pleinement les syndicats. La Pax Colonica initiée en 1950 est néanmoins éphémère.

Cao Bang, la première défaite française en Indochine

e nœud routier de Cao Bang doit permettre de contrôler l’aide chinoise au Viet Minh, Guam mène l’offensive et inflige des pertes sévères à l’armée française, plus de 5000 victimes. Cette bataille fait prendre conscience de la fragilité de la France en Indochine qui n’a désormais plus l’initiative.

Investissements et grands travaux, le FIDES

Le fonds d’investissement économique et social des territoires d’outre-mer (FIDES) vise les territoires d’AEF, AOF et Madagascar. 182 Milliards de Franc CFA sont investis entre 1947 et 1952. Trois secteurs sont concernés : les infrastructures (45%), la production (35%) et le secteur social (20%). Les infrastructures doivent faciliter l’exportation des ressources coloniales, renforcer les spécialisations de production et favoriser la productivité. Des résultats apparaissent dès 1951 mis en avant par une intense propagande. Sur le long terme ces investissements ont eu tendance à enfermer les pays concernés dans des monocultures en les rendant dépendant des cours mondiaux.

La crise tunisienne

Robert Schuman annonce le 10 juin 1950 que le nouveau résident devra “amener la Tunisie vers l’indépendance”, les autorités locales le désavouent. Mohammed Chenik fait la demande d’une autonomie renforcée le 31 octobre 1951 et Robert Schuman fait volte-face en affirmant le caractère définitif du protectorat, suscitant l’indignation des Tunisiens. Le 13 janvier 1952, le nouveau résident Jean de Hautecloque attise la contestation en arrêtant Habib Bourguiba et plusieurs centaines de militants du Néo-Destour. Des révoltes ont lieu dans les régions du Cap Bon et du Sahel réprimées du 28 janvier au 1er février 1952. La Tunisie proteste à l’ONU, suivie par d’autres pays. Le bey finit par capituler et accepte un Premier ministre désigné par la France, le calme revient temporairement.

Le renouveau du nationalisme algérien : La radicalisation des nationalistes en 1948-1949 a tendu la situation en Algérie. Dans le même temps, les Français d’Algérie s’organisent pour refuser toute négociation avec les Français musulmans. Les élections sont truquées ce qui empêchent le MTLD ou l’UDMA d’avoir des représentants. L’organisation spéciale a été démantelée dès 1951 mais Messali Hadj ne voit pas la violence politique comme une solution. Le mécontentent en Algérie amène à des grèves et à des explosions de violence. Messali Hadj entre en conflit avec le comité central du MTLD et est lâché par les futurs fondateurs du FLN. La rupture entre nationalistes algériens et autorité française est définitive durant l’été 1953. La voie des armes l’emporte.

La déposition du sultan du Maroc

Le Sultan, lors du discours du trône en novembre 1952, demande l’émancipation immédiate du Maroc. Sous prétexte de troubles, le général Augustin Guillaume le fait déposer le 20 août 1953 pour le remplacer par un membre de sa famille : Mohammed Ben Arafa. Cela déclenche des manifestations dans tout le Maroc, orientées contre la France et le nouveau pouvoir. En France, les médias insistent sur les violences commises en les qualifiant de terrorisme mais passe sous silence la contestation politique. Néanmoins en décembre 1953, l’ONU adopte une résolution sur le droit à l’autodétermination du Maroc. Mais la violence se poursuit avec le général Augustin qui est directement visé. La stratégie française ne fait que renforcer la légitimité du Sultan et des nationalistes.

Les nouvelles élites de l’Union française : le FIDES permet une augmentation de la scolarisation en AOF, AEF ou à Madagascar et favorise l’émergence d’une élite dans tous les territoires coloniaux. Ils sont qualifiés “d’évolués” et vont être à la pointe du combat anti colonial, les étudiants reçoivent des bourses pour étudier en France et s’organisent en association territoriale. La Fédération des étudiants d’Afrique noire (FEANF) va jusqu’à soutenir la lutte au Cameroun ou en Algérie. Un gap générationnel se creuse entre cette nouvelle élite et l’ancienne perçue comme étant traîtresse. La France n’a pas réussi à créer une nouvelle bourgeoisie noire en accord avec sa vision du monde qui souhaiterait rester dans le cadre impérial.

La crise en Polynésie

La vie politique locale en Polynésie est dominée par les RDPT de Pouvana’a Oopa Tetuaapua proche des communistes depuis la fin de la guerre. Le RDPT éclate en 1953 entre les partisans de la départementalisation et les opposants. L’archipel entre dans une longue crise politique et le RDPT est perçu comme une menace dans le contexte de la guerre froide qu’il faut éradiquer.

Les indépendances du Laos et du Cambodge : Le Laos devient indépendant en 1953 dans le cadre de l’Union française mais très rapidement une guerre civile éclate entre le gouvernement et le Pathet Lao. En octobre 1953, dans le même mouvement le Cambodge devient indépendant, le nouveau gouvernement faisant à l’opposition Khmères Issarak. Le prince Norodom Kanthoul renforce son pouvoir et obtient un accord plus favorable que celui des Laotiens : il proclame l’indépendance du Laos le 8 novembre 1953. Le Laos quitte l’Union française en 1955 et le Cambodge en 1957.

Dien Bien Phu

Le camp retranché de Dien Bien Phu est censé couper la route du Laos aux troupes du général Giap. Il s’agit pour l’armée française non pas de gagner la guerre mais des crées les conditions pour des négociations plus favorables à la France lors de la conférence de Genève qui a débuté en avril 1954. Le 13 mars 1954 l’offensive Viet Minh prend les Français par surprise et s’empare du camp le 7 mai 1954. C’est une défaite militaire et politique retentissante pour la France.

Prisonniers du Viet-Minh : 11000 prisonniers lors de la bataille de Dien Bien phu, 8000 français, 3000 Vietnamiens. 3200 sont libérés, les autres trouvent la mort. La mort est lente par privation de nourriture ou de soin. Ils sont harcelés continuellement par la propagande communiste. Le retour des prisonniers en France choque l’opinion publique de l’époque.

3ème partie : la fracture (1954-1958) (p. 120-167)

La fracture métropole/colonies devient visible au moment où débute le conflit en Algérie (novembre 1954). L’Union française ne représente plus qu’un lointain souvenir et de plus en plus d’acteurs doutent de la pérennité de l’empire français. Les débats dans la vie politique française tournent autour de l’anti-impérialisme du PCF et de la volonté du maintien de l’empire chez les poujadistes. Dans les faits, la politique de la France vise à préserver la puissance impériale. 1954 est une fracture à cause du conflit en Algérie, aux crises des deux protectorats et du conflit latent au Cameroun.

Sortir de l’Indochine, quitter l’Asie, se recentrer en Afrique

A la veille de l’été 1954, 90% des Français veulent sortir du conflit indochinois. Pierre Mendès France qui arrive au pouvoir le 17 juin 1954 s’engage à régler le conflit en Indochine. Les Vietnamiens acceptent l’accord de Genève sous pression des Chinois, le pays se retrouve coupé en deux au niveau du 17ème parallèle. La France abandonne le Vietnam sud et veut redéployer ses troupes en Afrique du Nord. En octobre 1954, les comptoirs français en Inde deviennent pleinement indiens. La France n’est plus présente en Asie et se focalise sur l’Afrique et les anciennes colonies.

Les premiers signes de craquement

Au moment de la décolonisation en Asie, les revendications au Maghreb sont croissantes. La lutte armée nationaliste s’intensifie en Tunisie, les ultras pro France s’organisent au sein de la Main Rouge et mènent des actions terroristes. Dans ce contexte près de 70000 soldats français sont envoyés afin combattre la guérilla dans la campagne tunisienne. Pour résoudre la situation, Pierre Mendès France se déplace personnellement en Tunisie et prononce le discours de Carthage le 31 juillet 1954 : il proclame l’autonomie interne de la Tunisie tout en conservant des droits en matière politique, économique et culturelle. Le bey demande au peuple tunisien de cesser la violence et pousse le Néo-Destour à négocier avec la France. Néanmoins, le départ de Pierre Mendès France bloque le processus à cause des Gaullistes et Poujadistes s’opposent à toute réforme. Au Maroc, la déposition du Sultan mène à une impasse. En Algérie, le CRUA (comité révolutionnaire d’unité et d’action) se réunit à Alger et appelle à la lutte armée pour l’indépendance. Cette réunion préfigure le futur FLN.

La Toussaint Rouge

La Toussaint Rouge intervient après un changement de stratégie des nationalistes algériens face l’immobilisme des Français, l’exemple indochinois est présent dans l’esprit des indépendantistes. Le FLN possède déjà à ce moment des relais au Caire : la représentation politique est assurée par Hocine Ait Ahmed, Ahmed Ben Bella et Mohamed Khider. La pause entre la guerre d’Indochine et d’Algérie n’aura duré que 6 mois. Le président du conseil Pierre Mendès France et son ministre de l’intérieur François Mitterrand n’envisagent pas l’indépendance mais veulent réformer. Après les premières attaques, Pierre Mendès reste intransigeant face à cette tentative de sécession. Le 5 novembre 1954, le Conseil des ministres dissout le MTLD de Messali Hadj et François Mitterrand s’engage dans une politique répressive face à ceux qu’il considère comme étant des terroristes. L’Assemblée nationale vote l’état d’urgence le 3 avril 1955 plaçant l’Algérie dans une situation de guerre permanente. En réaction, l’Assemblée algérienne vote une motion réclament la reconnaissance de l’Algérie comme nation sur le modèle du Laos ou du Cambodge ; le gouverneur Jacques Soustelle répond par sa dissolution. Les effectifs militaires augmentent très rapidement pour mener la répression. À la fin de l’été 1955, l’offensive du 20 août dans le nord constantinois pousse Soustelle à stopper les négociations et les Messalistes se mettent à la lutte armée en fondant leur propre parti, le MNA. Le fossé se creuse entre les différents acteurs de la guerre.

La France cède au Maroc et en Tunisie et réforme l’AOF-AEF

La situation en Algérie pousse la France à modifier sa politique dans les 2 protectorats étant incapable de mobiliser des forces militaires dans les 3 pays simultanément. En juin 1955, plus de 800 attentats ont eu lieu au Maroc, la France continue la répression mais négocie en parallèle avec les nationalistes : le sultan est restauré le 6 novembre 1955 et la France souhaite ”faire accéder le Maroc au statut d’Etat indépendant uni à la France par les liens permanents d’une interdépendance librement consentie et définie”. Le calme est rétabli lors de l’accord du 2 mars 1956 reconnaissant l’indépendance du Maroc. La France signe néanmoins des accords de coopération pour maintenir une présence militaire et contrôler la frontière avec l’Algérie.

En Tunisie, Bourguiba est pressé par sa base à trouver un accord ce qui aboutit à un compromis le 20 mars 1956. La France veut en finir rapidement avec le conflit en Algérie tout en conservant des liens avec les 2 protectorats. La France est polarisée sur la guerre d’Algérie qui détermine toutes ses relations internationales et diplomatiques comme le démontre l’affaire de Suez. En même temps, les gouvernements successifs tentent d’éviter l’embrasement en Afrique subsaharienne en reprenant en main la vie politique en AOF et AEF, néanmoins certains pays revendiquent l’indépendance comme la Guinée, le Soudan français, le Togo ou le Cameroun.

La conférence de Bandung va être un moment décisif pointant du doigt la France comme principale puissance coloniale à abattre. Les nationalistes sa radicalisent en Guinée et au Cameroun où la France répond par la répression. L’UPC est interdite en juillet 1955 et une guerre ouverte semble inévitable. Pour ramener le calme en Afrique subsaharienne, la France mène des réformes sans précédent, allant vers l’égalité des droits comme le suffrage universel. En même temps, la France mène une offensive militaire en 1956 contre les maquis. Ailleurs en AOF et AEF, les autres mouvements politiques se détachent de l’UPC et choisissent la négociation avec la France. Par exemple, Léopold Sendar Senghor choisit le fédéralisme sous l’égide de la France pour le Sénégal. Felix Houphouet-Boigny souhaite une négociation territoire par territoire. Face à la lutte menée par l’UPC, afin de satisfaire l’ONU, la France met en place des processus d’indépendance dès 1957 en insistant sur la lutte contre le communisme et en plaçant des alliés proches de la France. Début 1958, les maquis de l’UPC sont très affaiblis et son leader mythique Ruben Um Nyobé est tué en septembre 1958.

La crise coloniale et la chute de la IVème République

Le succès de la gauche aux législatives en 1956 pouvait amener à un changement de politique car les socialistes avaient fait campagne sur l’absurdité de la guerre d’Algérie et de potentielles négociations avec le FLN. Guy Mollet est très mal reçu en Algérie le 6 février 1956 et sous la pression nomme Robert Lacoste qui souhaite maintenir la France en Algérie. Le gouvernement dure 16 mois, porté au début par un espoir de paix pour finir sur une guerre totale. Ainsi le 12 mars 1956, l’Assemblée nationale vote la loi sur les pouvoirs spéciaux. Le FLN réagit en changeant de stratégie lors du congrès de la Soummam le 20 aout 1956, la lutte s’étend alors dans les villes. L’armée française élabore une riposte basée sur la “guerre contre-révolutionnaire” : exécutions sommaires, torture, contrôle de la population. En octobre 1956, l’armée française s’en prend aux dirigeants du FLN (Ben Bella, Khider, Boudiaf, Ait Ahmed, Lacheraf) en détournant l’avion censé les amener au Caire, ce qui provoque une crise diplomatique entre la France et les anciens protectorats et écorne sérieusement l’image de la France à l’international. Les militaires ont pris le dessus sur les politiques et tout contact est rompu avec le FLN. La France met en place les villages de regroupement, les zones interdites et intensifie l’usage de la torture lors de la bataille d’Alger, le régime d’exception lié à la guerre s’installe alors durablement en Algérie. Ces pratiques suscitent les contestations d’intellectuels et font la une des journaux en 1957. La victoire lors de la bataille d’Alger n’empêche pas une défaite politique et médiatique, la guerre d’Algérie est au cœur de la vie politique française. La IVème République connaît une instabilité ministérielle croissante et risque de basculer dans une guerre civile après le coup de force militaire refusant l’investiture de Pierre Pfimlin. En effet le 13 mai 1958, à Alger des généraux français instituent un comité de Salut Public pour sauvegarder l’Algérie française. En réaction l’Assemblée confirme Pfimlin ce qui pousse le général Raoul Salan à reconnaître le comité de Salut Public et fait appel au Général de Gaulle qui déclare être “prêt à assurer les pouvoirs de la République”. Il apparaît par la suite comme étant la seule alternative crédible et pose comme condition de pouvoir élaborer une nouvelle Constitution, il est investi le 1er juin 1958. Son célèbre discours du 4 juin 1958 est ambigu en ne prononçant jamais Algérie française, il faut attendre le 7 juin 1958 à Mostaganem et le 13 juin 1958 à Paris pour qu’il affirme la présence française en Algérie. En réponse le FLN mène des actes de sabotage dans toute la France et créée le 19 septembre 1958 le GPRA au Caire présidé par Ferhat Abbas. A la fin de cette année, le FLN fait inscrire à l’ONU une résolution reconnaissant le droit à l’indépendance de l’Algérie. De Gaulle change de stratégie en nommant en décembre 1958 le Général Maurice Challe, ultra de l’Algérie française, à la direction des forces militaires. L’arrivée de de Gaulle change la donne pour le reste de l’empire colonial, il propose de remplacer l’Union française par la Communauté des états associés. Il propose aux pays africains une indépendance totale et immédiate ou l’adhésion à la Fédération incarnée par la Communauté et entreprend une tournée afin de pousser les pays africains à voter oui pour s’associer à la France. Seule la Guinée vote non, l’indépendance est proclamée et la France lui cesse toute aide sans délai. En cette fin d’année 1958, la rupture semble proche dans tout l’empire.

Approche événementielle (p. 132-167)

Le discours de Carthage

Habib Bourguiba, en résidence surveillée, n’accepte pas les faibles réformes menées par la France. Une lutte armée a lieu en Tunisie et provoque des dizaines de morts. Alain Savary est envoyé par Pierre Mendès France et prononce un discours reconnaissant l’autonomie interne de la Tunisie le 31 juillet 1954, la France continue de gérer la sécurité et les affaires étrangères. Ce discours surprend la classe politique et l’opinion publique ; l’autonomie reçoit une réponse largement favorable à l’Assemblée nationale le 10 aout 1954.

La fin des comptoirs des Indes

La perte de l’Indochine rend la présence de la France en Inde difficilement tenable. Le 24 octobre 1954 l’administration des comptoirs est transférée à l’Inde mais le traité de cession définitive n’intervient qu’en 1956.

La “Toussaint rouge” en Algérie

les mécontents de l’attentisme au sein du MTLD estiment que l’indépendance ne peut être acquise que par les armes sur le modèle indochinois. En octobre 1954 un nouveau mouvement est donc créée, le FLN, sous l’impulsion de Mohamed Boudiaf, Ben Boulaid, Mourad Didouche et Krim Belkacem. La branche armée du FLN est l’ALN et dispose au début de moyens dérisoires. Messali Hadj refuse de reconnaître le FLN et fonde le MNA qui devient l’adversaire du FLN. Une opération synchronisée est déclenchée par le FLN le 1er novembre 1954 causant 10 victimes, accompagnée d’une proclamation réclamant la restauration de l’état algérien. La réponse de la France se fait par l’envoi des troupes et l’accélération des réformes critiquées par la minorité pied noir. La “Toussaint Rouge” marque le début du conflit.

Les rapatriés d’Indochine

50000 français résidaient en Indochine, 90% décident d’émigrer vers la France. Des centres d’accueil sont ouverts en France et une vie locale se construit sur le modèle de l’ancienne colonie.

Le “coup de tonnerre” de la conférence de Bandung

La conférence qui se tient à Bandung vise à ouvrir une nouvelle voie autonome dans le cadre de la Guerre Froide. Cette conférence réunit les pays nouvellement indépendants avec comme point de ralliement l’anticolonialisme. Des mouvements de libération nationale envoient des observateurs à cette conférence. Dans l’empire colonial français Bandung revêt une signification particulière au moment où le Maghreb et le Cameroun sont en ébullition. On y revendique de nouvelles décolonisations notamment en Afrique et cette conférence représente un coup de tonnerre selon Léopold Sendar Senghor.

La marche vers l’indépendance de la Tunisie et du Maroc

En Tunisie le bey est contraint d’accepter la tutelle des Français alors que la résistance armée s’organise. Au Maroc, les attentats se succèdent rendant la situation difficilement tenable. Dans ses deux protectorats, la France cherche à négocier pour préserver ses intérêts économiques, les bases militaires et pour pouvoir agir en Algérie. Les conventions du 3 juin 1955 débouchent sur les modalités du transfert du pouvoir en Tunisie mais à ce moment, la France souhaite garder les prérogatives régaliennes. Au Maroc, les pressions intérieures et extérieures poussent la France à lancer un processus de décolonisation avec la déclaration de La Celle-Saint-Cloud du 6 novembre 1955 qui reconnaît le sultan souverain d’un état indépendant.

François Mitterrand et la terreur en Algérie

Ministre de l’Intérieur, François Mitterrand prône le recours à la force dès le 24 novembre 1954. Dès lors, le recours à la torture parait comme normal par l’armée et le pouvoir en place. Elle s’institutionnalise face à des combattants de l’ALN considérés comme des terroristes. Elle est pratiquée durant tout le conflit et est régulièrement couverte par les autorités civiles. L’engrenage de la répression et de la torture va marquer toute cette génération d’hommes politiques. Les pouvoirs spéciaux, dès mars 1956, deviennent le cadre du régime d’exception de la ”pacification ”jusqu’en 1962.

Répression sanglante au Cameroun

En 1955 devant la menace de l’UPC, la France participe à l’essor du BDC (bloc démocratique camerounais) pour faciliter la répression et préserver une façade démocratique. Le 15 mai 1955, une manifestation vire à l’émeute qui continue les jours suivants. La répression détruit partout les bureaux de l’UPC et les dirigeants du parti doivent se cacher. Un décret interdisant officiellement l’UPC est signé par le Président du Conseil Edgard Faure le 13 juillet 1955. Le parti est hors-jeu et se retrouve exclu du RDA; la répression au Cameroun tranche avec la propagande mise en œuvre en AEF ou AOF qui vante la paix française.

Les “pouvoirs spéciaux”

A l’été 1955, le FLN change de stratégie, il s’en prend aux européens et plus seulement aux ”traitres”musulmans. Les massacres du 20 août 1955 constituent un véritable tournant : la terreur devient l”arme de guerre ultime” face à la répression française. Face à la violence, Guy Mollet dépose un projet de loi en 1956 pour donner au grouvernement plus de marge dans le maintien de l’ordre : ce sont les pouvoirs spéciaux. Le projet reçoit une large approbation et le texte est adopté le 12 mars 1956. Le gouvernement dispose alors de larges pouvoirs sans en référer à l’Assemblée nationale. Un volet réformateur se met en place mais c’est surtout le volet répressif qui est au cœur de la politique du gouvernement avec la légalisation des camps d’internement, l’attribution aux militaires des pouvoirs de police ou des jugements directs sans instruction. Dans cette logique répressive, le gouvernement de Guy Mollet fait appel au contingent faisant passer l’armée en Algérie de 45000 hommes fin 1954 à 180000 en octobre 1956.

Les indépendances de la Tunisie et du Maroc

Au Maroc, le 16 novembre 1955, le sultan est de retour, acclamé par la foule à l’aéroport. Le 7 décembre 1955 est constitué le premier gouvernement du Maroc presque indépendant où le roi structure le pouvoir entre le palais et la féodalité, les leaders de l’Istiqlal étant mis à l’écart. Les arrestations et liquidations politiques commencent. Dans ce contexte Alal Al fassi ou Mehdi Barka sont marginalisés par le sultan qui fait appel à la police française pour assoir son pouvoir et réprimer les derniers maquis, le sultan engageant seul les négociations avec la France. Le 2 mars 1956, un accord met fin au traité de Fès et le Maroc devient indépendant. En Tunisie les négociations sont tendues, un compromis est néanmoins trouvé et aboutit au protocole qui proclame “l’indépendance dans l’interdépendance organisée”. Le 20 mars est devenu la date de l’indépendance et le Néo-Destour devient hégémonique en Tunisie.

La crise de Suez

Crise inséparable du contexte de la guerre froide, le pro soviétique Nasser veut construire un barrage et se voit refuser une aide américaine. En retour, il nationalise le canal lésant ainsi es intérêts français et britanniques. La France réagit militairement et espère également toucher la base arrière du FLN. Les hostilités débutent le 31 octobre 1956 et se terminent le 6 novembre 1956. C’est une victoire militaire pour la France et l’Angleterre, soutenues par Israël, mais une défaite politique et diplomatique. Nasser est perçu comme un héros dans le monde arabe et devient leader du mouvement anticolonial.

La bataille d’Alger

La guerre d’Algérie prend un nouveau tournant en 1956 à la suite du vote des pouvoirs spéciaux, à l’action de l’ORAF et à l’intensification des attentats. L’ORAF tente d’imposer un rapport de force au FLN et commet l’attentat rue de Thèbes le 10 août 1956. En retour le FLN s’attaque au milk bar et à lune cafétéria le 30 septembre 1956. C’est l’escalade de la violence, le maintien de l’ordre à Alger est alors placé sous la responsabilité du Général Massu commandant de la 10ème division des parachutistes. La loi martiale est proclamée le 8 janvier 1957. La ville d’Alger est quadrillée et dans tout le pays, l’armée impose sa nouvelle stratégie. En juin 1957 c’est la seconde phase de la bataille d’Alger, des arrestations massives ont lieu et l’usage de la torture est systématisé. Le FLN est décapité mais cette bataille favorise le soutien des Algériens au FLN et soulève des contestations en France sur la méthode employée.

Les destins de l’Empire

Entre 1954 et 1957, deux discours agitent le débat colonial en France. Le poujadisme : Pierre Poujade, marié à une pied-noir, créée son parti l’UFF pour les élections de 1956 où l’enjeu majeur est la guerre d’Algérie. 52 députés poujadistes sont élus dont Jean Marie Le Pen qui milite pour l’Algérie française. A son retour d’Algérie il se lance dans un nouveau mouvement : le Front National des combattants. À l’opposé de l’échiquier politique, le journaliste Raymond Cartier lance une campagne dans la presse sur les investissements à perte outre-mer et la nécessité de changer de politique, les investissements doivent être dirigés prioritairement vers la France métropolitaine. Dans les milieux d’affaires, cette thèse a un profond impact et confirme un sentiment d’incapacité de la France à développer ce qui lui reste de l’Union française.

Pétrole, nucléaire et Sahara : une passion française

Depuis 1953, le gouvernement mène une intense prospection du Sahara et en 1956 l’un des plus importants gisements de pétrole au monde est découvert à Hassi Messaoud. À partir de 1958-1959, la question algérienne est inséparable de celle des hydrocarbures. L’autre intérêt du Sahara est lié à la possibilité d’essais nucléaires. Le centre d’’expérimentation saharien militaire (CESM) devient un enjeu majeur car la France veut devenir une puissance nucléaire ; un ministère du Sahara est même créé en 1957. Le premier essai nucléaire Gerboise bleue est réalisé le 13 février 1960. Le FLN accepte un compromis provisoire sur le pétrole et les essais nucléaires lors des accords d’Evian.

Coup d’état en Algérie

L’instabilité de la IVème République se transforme en crise de régime due à l’impasse algérienne. Pierre Pfimlin est désigné à la présidence du Conseil ce qui déplaît au Pied noir car perçu comme étant trop libéral et susceptible de négocier avec le FLN. En réaction, Pierre Lagarde ainsi que les généraux Raoul Salan et Edmond Jouhaud, avec le soutien des troupes du Général Massu, organisent un coup d’état le 13 mai 1958, c’est le putsch d’Alger. Les putschistes scandent Vive De Gaulle au palais du gouvernement général. Cette dissidence pousse le président de la République René Coty à rappeler le général de Gaulle au pouvoir qui est investi le 1er juin 1958. Le 4 juin 1958, il prononce le fameux “Je vous ai compris”. Le 28 septembre 1958 la Constitution adoptée par référendum marque le changement de régime instituant un pouvoir exécutif fort.

Nouveaux enjeux dans les vieilles colonies

Dans les vieilles colonies la situation est politiquement et socialement tendue en 1958-1959. Les mouvements indépendantistes s’organisent alors que d’autres territoires décident de se rattacher à la France. Ces années annoncent une nouvelle génération politique mais aussi une répression continue de l’état gaulliste qui sous différentes formes réinstalle son autorité.

La tournée de la Communauté des états associés

De Gaulle sait que maintenir l’empire sans réformes profondes est impossible. Il décide de créer la communauté des états associés en remplacement de l’Union française, dotant les territoires de compétences élargies. Pour convaincre les états africains, de Gaulle entreprend une grande tournée africaine. La communauté est conçue comme une organisation provisoire permettant d’arrimer fermement les colonies africaines à la France avant leur indépendance. Une intense propagande se met en place lors de cette tournée avec une certaine efficacité, le oui l’emportant largement et la plupart des dirigeant africains soutenant l’initiative.

Le “non” de la Guinée

La Guinée est le seul territoire à voter non pour l’entrée dans la communauté, le pays devient indépendant en septembre 1958. Sékou Touré n’hésite pas lors de la Tournée de de Gaulle à affirmer ”nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l’esclavage”. Le non l’emporte largement entraînant des représailles de la part de la France : suppression de toute aide et départ des fonctionnaires français. Sékou Touré essaie de proposer un compromis mais se heurte au prétendues tendances communistes de son régime, selon la France qui refuse de reconnaître l’indépendance du pays. Mais c’est finalement à l’ONU que celle-ci a lieu le 13 décembre 1958. De Gaulle change ensuite de stratégie en se rapprochant du pays tout en poussant les services secrets français à déstabiliser le régime en place. La Guinée finit par rejoindre le camp soviétique et chinois.

4ème partie : La rupture (1959-1971) (p. 170 – 221)

La France fait face à plusieurs fronts au cours de l’année 1959 : d’abord en Algérie avec la mobilisation d’un demi-million d’hommes, en Afrique noire avec la guerre au Cameroun, ainsi que la tentative de maintenir la Communauté des états associés. En France, comme dans les territoires coloniaux, l’opinion publique se désintéresse de cet édifice institutionnel et n’attend que le retour de la paix. En Algérie, la rupture entre les Européens et les Algériens devient irréversible.

De l’échec de la Communauté à la rupture algérienne

L’année 1959 est celle de la rupture au sein de la Communauté qui s’effondre avec les indépendances africaines. Dans les vieilles colonies, comme la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie, les autorités françaises reprennent la main en éradiquant toute opposition politique. La Communauté des états associés a vocation à rassembler les territoires d’AOF, d’AEF, Madagascar, les DOM et TOM et offre la possibilité de tracer une voie vers l’indépendance. Mais cette possibilité offerte se transforme rapidement en indépendance immédiate afin d’éviter de vivre le sort du Cameroun. Les ambitions panafricaines échouent également avec certains leaders africains comme Modibo Keita ou Sendar Senghor qui privilégient un fédéralisme plutôt que l’état nation. D’autres souhaitent l’autonomie totale des territoires comme la Côte d’Ivoire, perçue comme riche, afin de ne pas avoir à assumer le développement de territoires plus pauvres. La fédération du Mali et Madagascar demandent à bénéficier de leur indépendance, celle du Cameroun étant programmée pour le 1er janvier 1960. Tous les autres territoires suivent et basculent vers l’indépendance sauf Djibouti, les Comores et la Réunion.

En Algérie, les services secrets, via la main rouge, tentent d’abattre les responsables du FLN et leurs alliés. L’échec des pourparlers avec le FLN pousse de Gaulle à miser sur l’option militaire en nommant le Général Maurice Challe. Il met en place un plan visant à renforcer la protection aux frontières, à concentrer les troupes sur des points stratégiques et à utiliser massivement les commandos de chasse de harkis. Dans cette stratégie, le renseignement est fondamental ce qui pousse l’armée à systématiser la torture. En même temps, plus de 2 millions d’Algériens sont déplacés dans les camps de regroupement afin de séparer le FLN de sa base et ses soutiens. La situation militaire est favorable mais critique sur le plan politique. La “tournée des popotes” de juillet août 1959 a pour but de rassurer les pieds noirs et l’armée sur la volonté de de Gaulle de garder l’Algérie française. Pourtant, en septembre 1959, il dévoile son référendum sur “l’autodétermination en Algérie” due à la persistance du problème politique et ce malgré tous les moyens engagés dans la guerre. Il justifie sa position par l’absence d’adhésion des Algériens au processus engagé et une opinion publique française fatiguée de la guerre. La priorité pour de Gaulle est de préserver l’essentiel : les essais nucléaires, l’exploitation du pétrole, les bases de missiles, tout cela au Sahara. Pour le reste, de Gaulle estime que l’Algérie représente un fardeau pour la France, notamment pour la construction du marché commun en Europe. Il propose au FLN le 10 novembre 1959 de débattre des solutions qui s’offrent aux deux parties : association France Algérie, sécession ou francisation. Le GPRA refuse car il pose comme préalable la reconnaissance pleine et entière de l’Algérie souveraine.

La population pied noire et les officiers supérieurs sont désemparées par cette nouvelle orientation. Des ultras de l’Algérie française comme Joseph Ortiz et son FNF ainsi que Pierre Lagaillarde entament du 24 janvier au 1er février 1960 une série de manifestations. C’est la “semaine des barricades” qui vise à créer un gouvernement autonome pro français en Algérie et à faire changer d’avis le gouvernement en métropole. Tout en menant son premier essai nucléaire le 13 février 1960, de Gaulle déclare en mars 1960 que “l’Algérie sera Algérienne ”mais il souhaite être dans une position favorable au niveau militaire pour pouvoir négocier avec le FLN.

Menaces dans les DOM TOM et reprise en main en Afrique subsaharienne

Dans le même temps, des tensions émergent à la Réunion avec la création du Parti communiste réunionnais. Entre 1958 et 1962, des mouvements indépendantistes émergent en Guyane et en Guadeloupe. La répression s’abat sur les indépendantistes polynésiens. La situation au Cameroun est la plus brûlante, une guerre totale est menée contre le mouvement armé créé en mai 1959 par l’UPC : l’armée de libération nationale du Kamerun (ALNK). Michel Debré rappelle que la guerre au Cameroun ”s’est terminée par un succès” contrairement à l’échec en Algérie. L’état camerounais bénéficie d’une large reconnaissance internationale alors que l‘UPC perd une large partie de ses soutiens. La France cherche à éradiquer l’UPC dont le leader est assassiné par le SDECE en Suisse le 15 octobre 1960. Truquant massivement les élections, le pouvoir au Cameroun, piloté en sous-main par la France, s’affirme comme une dictature sanglante. Au Togo, l’assassinat de Sylvanus Olympo, qui cherchait à construire plus d’autonomie par rapport à la France, permet à Nicolas Grunitsky, ”ami” de la France, d’arriver au pouvoir.

Les indépendances africaines et les relations avec la France

La majorité des pays de l’AOF et de l’AEF optent pour une politique d’association à la France via des accords de coopération, seuls le Mali et la Guinée rompent ouvertement avec la France. A l ’exception de des deux pays, tous les autres territoires demeurent sous forte influence française comme le montre la pérennisation du CFA indexé au franc, le maintien de bases militaires stratégiques, l’intervention de la France en cas de menaces extérieures. Ce maintien de liens de dépendance est à relier à la situation économique de ces pays et à l’indispensable apport de l’aide française, notamment pour assumer les administrations. Les relations franco-africaines sont gérées par le secrétariat aux affaires africaines et malgaches structuré par Jacques Foccart qui est ensuite renommé en secrétariat général à la présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches.

L’Algérie algérienne

Au lendemain des indépendances en Afrique, tous les regards se tournent vers l’Algérie. Après la “semaine des barricades” à Alger, les pouvoirs spéciaux sont accordés par l’Assemblée nationale au gouvernement pour maintenir l‘ordre. Dans le même temps, les négociations reprennent avec le FLN mais échouent. Néanmoins des pourparlers s’ouvrent à Melun le 25 juin 1960. La pression sur le gouvernement est à son paroxysme, 121 personnalités publient le 6 septembre 1960 le droit à l‘insoumission alors que de Gaulle annonce un référendum sur la question algérienne début novembre 1960. En décembre 1960, le droit à l’autodétermination triomphe à l’ONU. Le 8 janvier 1961, plus de 70% des suffrages approuvent le référendum, seules les grandes villes votent en faveur du non. Des négociations officielles ont lieu en Suisse dès le 7 avril 1961. La réaction est immédiate avec les Généraux Challe, Salan, Zeller et Jouhaud qui s’engagent dans un coup d’état le 21 avril 1961. Celui-ci échoue rapidement, les appelés et les officiers ne suivant pas. L’OAS prend le relais en mai 1961 en visant des cadres du FLN, des Gaullistes et de Gaulle lui-même. Cette organisation s’impose comme étant le dernier recours pour maintenir la France en Algérie et est soutenue par de nombreux pied noirs. À Paris, le 17 octobre 1961, à l’appel du FLN, les Algériens manifestent contre le couvre-feu, la répression est brutale. Le 8 février 1962, une manifestation contre les crimes de l’OAS en Algérie et en métropole fait 9 Morts à la station Charonne à Paris.

L’OAS fait tout pour empêcher la signature des accords mais ceux-ci aboutissent finalement à Evian le 19 mars 1962. La manifestation rue d’Isly le 26 mars 1962 organisée par l’OAS se termine par 46 morts et 200 blessés européens. Le bilan de la guerre est terrible mais les intérêts stratégiques de la France ont été préservés : les essais nucléaires se poursuivent et les compagnies françaises exploitent le pétrole du Sahara. La majorité des Européens rentrent en France.

Aux lendemains des indépendances africaines

De 1960 à 1977, la France maintient une influence néocoloniale sur ses anciennes colonies et conserve les territoires ultramarins, déterminants son maillage militaire à l’échelle mondiale. La France s’assure de la fidélité des régimes amis. Elle intervient dans plusieurs pays africains pour soutenir les présidents en place menacés de coup d’état. D’autres actions permettent de stabiliser les régimes amis en participant à l’élimination de certains opposants. La France mène cette politique pour maintenir son influence mais aussi pour empêcher que ces pays ne se rapprochent de l’URSS, de la Chine ou des non-alignés.

Les derniers feux de l’Empire

Lorsque le contrôle des territoires échappe à Paris, la répression est immédiate. Les Comores deviennent indépendantes en 1975 et Djibouti en 1977. Seule la Nouvelle-Calédonie fait figure d’exception dans les territoires d’outre-mer en n’ayant pas achevé son processus. En 2018, le non l’emporte sur l’accession à l’indépendance, un fossé se creuse entre kanak et européens.

Approche événementielle (p. 182-225)

La Communauté éphémère

Remplaçant l’Union française, la Communauté déclare autonome les Etats qui la composent soit tous les territoires de l’empire hormis la Guinée mais aussi le Togo et le Cameroun. Les affaires intérieures sont dévolues aux exécutifs locaux mais la France conserve les fonctions régaliennes. Les Comores choisissent le statut de TOM et n’intègre donc pas la Communauté. Son institution principale est le Conseil de la Communauté qui détient les pouvoirs en matière de politique étrangère, de défense, de finances et de justice. Elle est définitivement abandonnée en mars 1961.

Le Cameroun d’Ahmadou Ahidjo

Face à l’UPC, la France favorise l’accession au poste de Premier ministre d’Ahmadou Ahidjo en février 1958, pur produit des autorités coloniales. Dès le 1er janvier 1959, les affaires intérieures sont transférées au gouvernement camerounais et le 1er janvier 1960 l’indépendance est proclamée. Néanmoins, la France maintient fermement son influence dans le cadre d’une politique clientéliste qui vassalise le Cameroun.

Appelés et rappelés en Algérie : Recrutement tout au long de la guerre d’un nombre croissant d’appelés du contingent mais aussi de réservistes. La durée du service militaire qui était de 18 mois est prolongée jusqu’à 30 mois. Au total, environ 1400000 appelés ont participé au conflit. À partir de 1959-1960, la contestation est dans plus en plus vive dans leur rang, environ 15000 appelés ont été déserteur, insoumis ou objecteurs de conscience. Après le référendum les appelés sont progressivement démobilisés, 400000 sont encore présents en Algérie le jours de la signature du cessez-le-feu en mars 1962.

Michel Rocard et les camps de regroupement

Ces camps ont été créés en 1955 pour maintenir l‘ordre et priver le FLN du soutien de la population locale. Des villages sont vidés et détruits afin qu‘ils ne servent pas de refuge au FLN. 2 millions de personnes sont déplacées de force dans des camps de fortune sous contrôle de l‘administration. Plusieurs centaines de milliers de personnes y mourront de faim et de maladies. L’existence de ces camps est dénoncée dans France observateur le 17 avril 1959. Une campagne d’opinion permet d’améliorer le sort des regroupés.

La première vague des indépendances en Afrique subsaharienne

A la suite du Cameroun le Togo et le Mali deviennent indépendants mais tous les pays n’y vont pas franchement comme le Gabon. Au Togo, Sylvanus Olympia trace une voie qui échappe au contrôle de la France en pariant sur le panafricanisme. La fédération regroupant le Mali et le Sénégal se disloque rapidement, le Mali proclame sa seconde indépendance le 22 septembre 1960.

Les dernières indépendances en Afrique subsaharienne

Les indépendances se succèdent avec Madagascar le 26 juin 1960, suivent le Dahomey, le Niger, la Haute-Volta, la Côte d’Ivoire, le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon et le Sénégal le 20 août 1960. Le processus s’est déclenché à Madagascar et dans l’AEF et s’est propagé au reste des territoires coloniaux où de Gaulle avait fait le deuil de ces territoires, trop lourds à assumer.

Dans les “confettis”. Le temps des révoltes : La Réunion connaît une situation politique agitée où la France alloue des budgets conséquents afin de reprendre politiquement en main l’île. Paul Vergès est même inculpé le 16 juin 1961 pour “atteinte à la sureté de l’état”. La Polynésie connaît une répression tout comme la Guyane ou les Antilles.

OAS : Garder l’Algérie française

L’OAS est née le 11 février 1961 après le référendum sur l’autodétermination. Ultime tentative pour garder l‘Algérie française, elle utilise tous les moyens possibles mais n’a jamais dépassé le millier d’activistes. Elle organise des centaines d’attentats et de meurtres dont celui sur la ligne de Paris Strasbourg le 18 juin 1961. Soutenue par les pieds noirs, les Français de métropole sont très vite horrifiés par ses actions. En mai juin 1962, les crimes et attentats sont quotidiens mais s’épuisent face à la répression de l’état. Le 17 juin 1962, la radio annonce un accord OAS/FLN ce qui marque la fin de son aventure meurtrière.

Le “putsch des généraux”

De Gaulle entend mener sa politique sans que les militaires n’interfèrent, il n’hésite donc pas à faire muter plus de 1500 officiers pro Algérie française. A l’annonce de pourparlers de paix avec le FLN, Challe, Salan, Zeller et Jouhaud suivis par plus de 200 officiers tentent un coup d’état militaire. Le 22 avril 1962, ils prennent d’assaut le gouvernement général à Alger. Mais ce putsch se heurte au loyalisme de la majorité des militaires ; notamment ceux du contingent, et à leur obéissance au chef de l’état qui prend la parole à la radio. Finalement 3 régiments sont dissous et 130 officier radiés ; certains vont rejoindre l’OAS et poursuivre la lutte.

D’octobre à Charonne… Au cœur de Paris

Le conflit algérien est omniprésent en France, Le FLN appelle régulièrement à des manifestations. Le 17 octobre 1961, il appelle à protester pacifiquement contre le couvre-feu imposé aux Algériens. La préfecture de Paris a créé un système répressif pour lutter contre le FLN : la FPA (force de police auxiliaire). Bravant l’interdiction, 30000 manifestants défilent dans les rues de Paris. La police charge et frappe les manifestants jusqu’à les jeter dans la Seine. Les autorités ne reconnaissent que 2 morts alors que la fédération du FLN annonce plus de 200 morts et 400 disparus. Le 8 février 1962, une manifestation est organisée contre les crimes de l’OAS par la gauche. Dans la dynamique répressive du gouvernement, cette manifestation est interdite par la préfecture. La police charge et 9 personnes décèdent à la station de métro Charonne. Quelques jours plus tard Michel Debré affirme son soutien à la police et rend hommage au préfet Maurice Papon.

Les accords d’Evian

La signature des accords entre les représentants du gouvernement français (Louis Joxe, Robert buron) et ceux du GPRA (Karim Belkacem) le 18 mars 1962 sont l’aboutissement des négociations secrètes menées dans les semaines précédentes et se traduisent concrètement par un cessez-le-feu le 19 mars 1962. Pour la plupart des historiens, ces accords mettent fin à la guerre mais sont aussi une ”utopie juridique”: le Sahara dispose d’un droit de préférence pour les sociétés françaises pendant 6 ans. Les bases militaires comme Mers el Kebir restent à la France pendant 15 ans. Des mesures d’amnistie et une aide économique de la France sont également prévues. Les accords sont ratifiés en France le 8 avril 1962 avec une majorité écrasante de 91%. Mais la période qui suit les accords voit l’Algérie basculer : les harkis sont massacrés et les Européens accélèrent leur départ. Le référendum se tient le 1er juillet 1962 et précède l’indépendance proclamée le 3 juillet.

Les rapatriés arrivent en France

En 1960-1961, au moment où un secrétariat d’Etat aux rapatriés est créé, arrivent en France 80000 personnes d’Afrique subsaharienne et 47000 de Madagascar. Mais l’Algérie fournit le plus grand nombre, sur un million et demi de rapatriés du Maghreb, 80% viennent d’Algérie, la grande majorité arrivant en 1962. Les pieds noirs voient leur départ comme un véritable exode et vendent leur bien avec précipitation. Ils sont de plus en plus mal accueillis et les flux sont difficilement gérables au début de l’été 1962 à Marseille. Beaucoup ont le sentiment d’être rejetés. Les rapatriements se poursuivent plusieurs années après l’indépendance.

L’indépendance de l’Algérie

Le 3 juillet 1962 les résultats du référendum sont publiés avec une écrasante majorité de “oui”. Ce même jour, de Gaulle reconnaît officiellement la souveraineté et l’indépendance de l’Algérie, transférant les pouvoir à l’exécutif provisoire de l‘état algérien. La liesse populaire s’exprime pacifiquement sauf à Oran où des enlèvements ont lieu. Le pouvoir est transmis provisoirement au premier ministre BenKhedda en l’attente d’élections, elles sont remportées par Ben Bella qui devient le premier président algérien et choisit le 5 juillet comme date officielle de l’indépendance en écho à la prise d’Alger par les Français le 5 juillet 1830.

Les harkis

Ils sont 158000 et constituent une partie des supplétifs de l’armée française (263000). Considérés comme des traitres par les Algériens, ils sont victimes de massacres alors même que les accords d’Evian devaient garantir leur sécurité. Ils sont massacrés, torturés ou enfermés dans des camps militaires, on dénombre plusieurs dizaines de milliers de victimes jusqu’en décembre 1962. Le gouvernement français veut accueillir le moins possible de ces supplétifs, les militaires ayant pris l’initiative d‘en rapatrier sont sanctionnés. Seul une vingtaine de milliers d’entre eux parviennent en France avec leurs familles et sont accueillis dans des conditions déplorables au sein des camps d’urgence au Larzac, dans l’Aveyron ou à Bourg-Lastic. Ils sont marginalisés et considérés comme indésirables.

La françafrique de Jacques Foccart

Jacques Foccart est l’homme clé de la constitution de la Françafrique, il est au cœur de la stratégie que la France souhaite mettre en place avec ses anciennes colonies africaines. Il tisse des liens avec des notables français ou africains qui ont intérêt à la préservation du statut quo, en poursuivant des relations de proximité en dehors des canaux habituels de la diplomatie. Ses objectifs sont l‘accès aux matières premières et la préservation de la stabilité politique des pays amis.

Les tournées des Gaullistes outre-mer