La Big History est une approche historique globale qui étudie l’histoire universelle dans l’espace et dans le temps, depuis l’origine du monde (le Big Bang) jusqu’à aujourd’hui. Elle intègre autant l’histoire que la cosmologie, les sciences humaines et les sciences dures. De cette manière, la vision du temps est entièrement modifiée. Celle de l’histoire environnementale l’est aussi.

Plan de la fiche

I. Une nouvelle histoire du temps

II. Les arguments en faveur d’une histoire depuis le Big Bang

III. Une autre approche de l’histoire environnementale

I. Une nouvelle histoire du temps

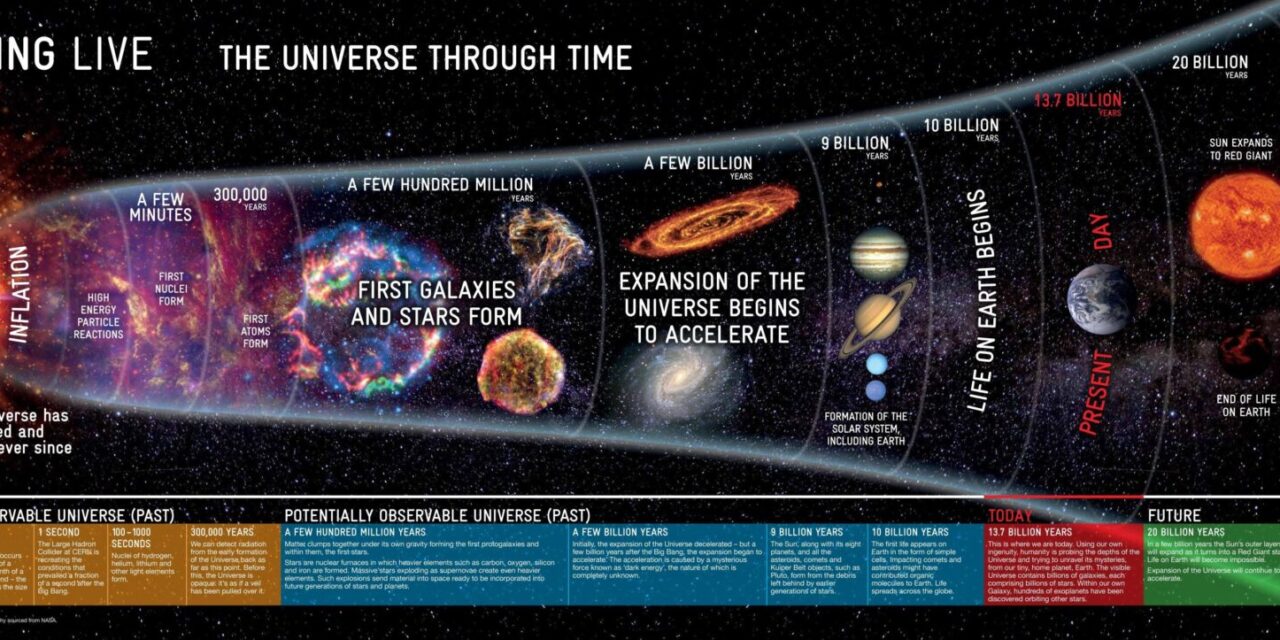

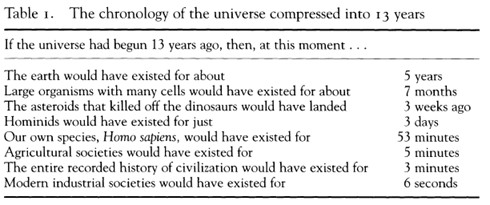

« The temporal scales of modern cosmology are as daunting as its spatial scales. Ever since Edwin Hubble showed, in the 1920’s, that the universe was expanding, it has seemed possible, in principle, to determine the age of the universe by estimating its rate of expansion. The details of this calculation are tricky, but today cosmologists are converging on an age of about 13 billion years. We cannot really grasp such colossal periods of time, but, with an imaginative effort, we can perhaps get some sense of their relationship to human history. The chronology in Table 1 collapses the timescales of modern cosmology by a factor of one billion. It reduces thirteen billion years to thirteen years, and picks out some of the dates within theses scales that are most significant for our own species.

All in all, it may seem that our earth and our species have no significance at all within modern cosmology »1.

La Big History est apparue aux Pays-Bas dans les années 1980, puis en Australie et aux Etats-Unis à la fin du XXe siècle. Son meilleur défenseur est David Christian, qui a inventé le concept2.

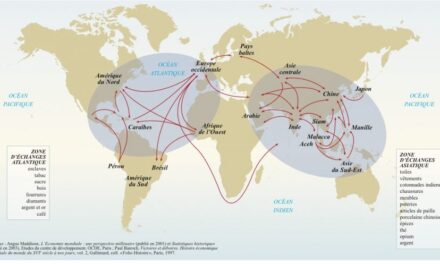

Dans « The Case for ‘Big History’ » (Journal of World History, 2, 1991, p. 223-238), il est le premier à poser la question du renouvellement des échelles : « What is the scale on which history should be studied ? The establishment of the Journal of World History already implies a radical answer to that question : in geographical terms, the appropriate scale may be the whole of the world. In this paper, I will defend an equally radical answer to the temporal aspect of the same question : what is the time scale on which history should be studied ? ». Le Big Historian cherche à expliquer la longue évolution de l’expérience humaine. Il s’agit d’analyser les évolutions sociales planétaires sur la longue durée, de ne mettre en évidence que les « processus non programmés qui déclenchent un mouvement généralisé de décloisonnement des sociétés et d’unification sociale mondiale qu’on appelle mondialisation »3. La Big History unit l’histoire naturelle et l’histoire humaine dans une seule narration.

Selon David Christian, l’échelle de temps la plus appropriée est celle de la totalité du temps depuis la création de l’univers, c’est-à-dire il y a 13,8 milliards d’années. Ses préoccupations rejettent donc absolument la micro-histoire et la micro-histoire globale. L’histoire mondiale, malgré toute la nouveauté ce qu’elle apporte à l’échelle d’analyse, n’est pas non plus suffisante. Le temps de la vie humaine peine à être connecté à l’histoire de l’univers. La « longue durée » de Braudel est une réussite, mais elle est toute relative : elle ne remonte qu’à 60 000 ans. Ce dont l’Histoire a besoin, ce serait d’une compréhension beaucoup plus large, limitée seulement par la question des origines de l’univers. L’exploration du passé à une très grande échelle implique, pour l’historien, de se projeter en-dehors de tous les cadres et de toutes les conventions établies par la discipline.

II. Les arguments en faveur d’une histoire depuis le Big Bang

Bien avant Maps of Time (2005), David Christian défendait plusieurs arguments en faveur de la Big History.

Premièrement, l’histoire aura un impact puissant sur la pensée du public sur le passé parce qu’elle commencera à jouer un rôle similaire à celui des récits de création traditionnels : elle aspirera à créer une carte du passé dans son ensemble.

Vous souhaitez lire la suite ?

Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.