Les réseaux sociaux comme espace conflictuel : voilà une approche que l’actualité nourrit chaque jour davantage.

Ces dernières semaines ont été l’occasion de mesurer l’emprise globale des réseaux sociaux sur les perceptions de conflits de toute nature. Certains sont gravissimes et mettent en jeu des vies humaines, des équilibres politiques et sociétaux. D’autres, totalement futiles, imposent leurs narratifs en se nourrissant d’une présence démesurée dans les médias. Ces derniers justifient de mettre en avant des « clash », des campagnes de « bashing » car tel « hashtag » serait devenu viral au point de monopoliser, croit-on, les conversations quotidiennes.

Malheur à la guerre qui lasse. Sans rebondissement autre qu’un nouveau bombardement, qu’une poursuite ennuyeuse d’une stratégie d’attrition pensée en années, point de hashtag porteur. Malheur à la crise politique qui doit affronter la guerre entre deux stars présumées du petit écran, à grand renforts de spectacle affligeant, d’invectives en tous genres.

Et si, au-delà du temps perdu à suivre les réseaux sociaux dans leur pires travers, faisant oublier qu’ils peuvent aussi apporter de belles choses, se jouait une confrontation pensée ou à tout le moins instrumentalisée, pour imposer sa puissance, sa volonté ?

Qu’il s’agisse d’acteurs étatiques ou non, de groupuscules politiques de niche, de complotistes, de terroristes, les réseaux sociaux sont devenus un espace conflictuel à part entière. Adossés au cyberespace, ils constituent un terrain d’expression immatériel convenant à des combattants refusant tout ancrage territorial clair, jouant du brouillard de guerre cher à Clausewitz, se cachant modestement derrière un écran, libres de déverser leurs émotions les plus négatives.

Ancrés dans la dimension informationnelle du cyberespace, ces réseaux sociaux semblent être un monde à part entière, associant la recherche contradictoire de limites, légale notamment, et la quête de liberté défendue aujourd’hui par Elon Musk, et jadis par John Perry Barlow dans sa déclaration d’indépendance du cyberespace.

La liberté d’expression totémique de Elon Musk

Constater le niveau d’agressivité des réseaux sociaux ne constituera pas une découverte ; deux cas récents permettront simplement de poser quelques bases pour alimenter la réflexion à suivre. X, ex Twitter, et TikTok offrent ici de solides portes d’entrées. La guerre informationnelle mérite d’être mise en perspective, et entre autres analyses, je m’appuierai sur celles de Asma Mhalla et de son livre Technopolitique, paru au Seuil en février dernierAsma Mhalla, Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats, Seuil, Paris, 2024.

Enfin, afin de respecter le format de ces articles consacrés aux relations internationales et à la stratégie, il sera temps en bout de parcours de plonger dans des réflexions plus militaires. Ainsi Qiao Liang et Wang Xiangsui, deux officiers chinois à qui nous devons une lumineuse réflexion datant de 1999Qiao Liang et Wang Xiangsui, La guerre hors limites, Édition Payot et Rivages, 2003 pour la traduction française et, de façon globale, dans les enjeux actuels de ce vaste mouvement conflictuel qui semble saper méthodiquement nos fondements, seront convoqués pour essayer de mesurer ce qui se joue actuellement sur ces réseaux.

Les réseaux sociaux comme espace conflictuel : le temps des constats

Je me propose dans un premier temps un rapide tour d’horizon de deux réseaux sociaux posant la question de l’approche conflictuelle comme moteur de flux, X et TikTok, à travers des « crises » récentes. Le terme de crise est assurément bien trop fort concernant certains faits qui seront abordés. Mais, justement, et c’est bien là l’un des problèmes actuels, tout semble se valoir sur les réseaux dès lors que la colère pourrait le justifier.

Mais, quand elle ne le serait point, ne doit-on pas l’accueillir pour les services qu’elle a souvent rendus ? Elle exalte, elle aiguillonne les âmes, et sans elle, sans cette flamme qui vient d’elle, sans ce mobile qui étourdit l’homme et le lance plein d’audace à travers les périls, le courage guerrier ne fait rien de brillant. Aussi quelques-uns pensent-ils que le parti le plus sage est de modérer la colère sans l’étouffer, de réprimer ses trop vifs transports pour la restreindre à ce qu’elle a de bon, et surtout de conserver ce principe, sans lequel toute action serait languissante, et toute vigueur, toute force d’âme s’éteindraient.

Et d’abord il est plus facile d’expulser un mauvais principe, que de le gouverner ; plus facile de ne pas l’admettre, que de le modérer, une fois admis : dès qu’il a pris possession, il est plus fort que le maître, et ne connaît ni restriction ni limite.

D’autre part, la raison elle-même, à laquelle vous livrez les rênes, ne saurait les garder que tant qu’elle a fait divorce avec les passions ; souillée de leur alliance, elle ne peut plus contenir ce qu’auparavant elle pouvait chasser. L’âme, une fois ébranlée, jetée hors de son siège, n’obéit plus qu’à l’impulsion qui l’emporte.

Il est des choses qui dès l’abord dépendent de nous, et qui plus tard nous subjuguent et ne souffrent point de retour. L’homme qui s’élance au fond d’un abîme n’est plus maître de lui ; il ne peut ni remonter, ni s’arrêter dans sa chute ; un entraînement irrésistible ne laisse point place à la prudence, au repentir : il lui est impossible de ne pas arriver où il pouvait ne pas aller. Ainsi l’âme qui s’est livrée à la colère, à l’amour, à une passion quelconque, perd les moyens d’enchaîner leur fougue. Il faut qu’elles la poussent jusqu’au bout, précipitée de tout son poids sur la pente rapide du vice.

Sénèque, de la colère, Livre I, 7, extrait

Le choix de ces deux cas est tout personnel ; le premier m’a semblé pertinent car j’ai pu le vivre de l’intérieur et essayé d’en analyser les ressorts. Je précise tout de suite que le fond de la question, la contestation d’une analyse de la réforme des concours d’enseignements, n’est en rien, ici, l’objet de l’étude. Ce sont les débordements, le narratif agressif qui s’est rapidement imposé qui m’a intéressé. Le second a été nettement plus médiatique, s’est imposé tant il me semble représentatif de la débilisation actuelle.

L’art du bashing au service des passions négatives ; le cas de X

Twitter, devenu X après son rachat par Elon Musk le 27 octobre 2022, s’est développé selon un modèle assez simple. Permettre, dans un format réduit de caractères (140 puis 280) aux utilisateurs de partager une opinion de la façon la plus libre possible. Cette liberté a été conditionnée par un respect des lois et règles en vigueur, ce qui a conduit Donald Trump à être exclu du réseau le 8 janvier 2021 après des appels indirects à soutenir le mouvement contestant les résultats de l’élection présidentielle ayant vu le sulfureux milliardaire battu par Joe Biden https://www.bfmtv.com/tech/pourquoi-twitter-a-decide-de-bannir-definitivement-donald-trump_AN-202101090014.html.

Elon Musk aux commandes, les choses ont évolué et la liberté de parole a largement été débridée de ses anciens, relatifs, carcans. Désormais les attaques en tous genres, le bashing, sont encore plus aisées que par le passé https://fr.euronews.com/next/2023/10/27/un-an-apres-comment-twitter-est-devenu-x-sous-la-direction-delon-musk.

Fonctionnant selon le mécanisme de l’affect, de l’émotion, au sein de bulles fermées, favorisant la contestation pure et simple de l’existence même d’avis contraires, la plateforme de « breaking news » n’a pas encore été vraiment concurrencée par le Thread lancé par Facebook https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/apres-un-demarrage-en-fulgurant-le-reseau-social-threads-a-perdu-plus-de-la-moitie-de-ses-utilisateurs-20230729, pas plus que Mastodon, son ancien concurrent, ne semble emporter vraiment l’adhésion des fouleshttps://www.kaspersky.fr/blog/slug-mastodon-privacy-security-settings/21022/.

Combien d’esprits vertueux se sont offusqués sur les réseaux, à commencer par X, de la prise de pouvoir du patron de Tesla, jurant par tous les dieux immatériels qu’ils allaient rejoindre la résistance incarnée par Mastodon, cet outil merveilleux, opensource ? Après les premiers émois, il est intéressant de constater que X non seulement ne s’est pas vidé de ces esprits bouleversés mais, pire, gagne de l’influence auprès des plus jeunes.

J’ai ainsi été stupéfait de découvrir que de plus en plus de mes élèves, dès la classe de Seconde, parfois même au collège, rejoignent X. Bien entendu ce sondage informel auprès d’un panel non représentatif de quelques classes, ne saurait être pris pour la vérité la plus absolue de tous les adolescents de France. Néanmoins certaines motivations sont limpides chez ces jeunes qui aiment beaucoup partager leurs émotions à coup de mèmes https://www.huffingtonpost.fr/life/article/parcoursup-ces-lyceens-evacuent-leur-stress-sur-les-reseaux-sociaux-avant-les-premiers-resultats_234715.html. Quand ils ne désirent pas parler d’eux, ils veulent s’informer à coup de notifications ; ce qui se passe sur X c’est du live, sans filtre. Pouvoir partager une opinion est aussi source d’excitation, surtout quand on n’y connait pas grand-chose et … suivre les clashs en cours alimente une ivresse attendue.

On pourrait sans doute questionner la possibilité grandissante d’accéder sans problème à des contenus pornos sur X comme motivation complémentairehttps://www.rtbf.be/article/twitter-devient-il-de-plus-en-plus-x-xx-il-y-a-trop-de-contenu-hard-en-acces-libre-sans-protection-pour-les-mineurs-11324479.

Mais restons sur le culte du clash, du buzz. L’émission de C8 présentée par Cyril Hanouna, TPMP, met parfaitement en scène cette culture, très populaire chez les jeunes, du clash, de l’altercation verbale, plus ou moins mise en scène. La question est devenue si problématique qu’elle vaut à présent d’occuper des travaux à l’Assemblée Nationale.

La culture du clash au service de l’audience, mais aussi de l’influence

Quel est le lien avec X ? L’art du bashing, institutionnalisé par ce réseau. Voici un outil où l’on peut chercher à s’informer, à partager des contenus mais, surtout, où l’on se sent de plus en plus autorisé à déverser son mouvement d’humeur, voire sa haine. Il n’est point besoin dans cette perspective de s’engager dans une mise en perspective toute personnelle et réductrice des atrocités frappant Israël et la Bande de Gaza depuis le 7 octobre. Un simple désaccord sur la lecture d’un projet de réforme peut mettre le feu aux poudres.

De la contestation d’une position au bashing du groupe ayant exprimé cette dernière

Voilà quelques semaines, par le partage d’une position, tout à fait contestable dans une démocratie fonctionnant correctement, un édito des Clionautes a été l’objet d’une campagne de bashing immédiate sur X. Si quelques uns ont pu partager avec justesse leur opposition au texte analysant le projet autour de la réforme du CAPEShttps://www.clionautes.org/projet-de-reforme-du-capes-dhistoire-geographie-2025-des-changements-significatifs.html, avec des arguments rationnels, réfléchis, nombreux ont été celles et ceux se contentant d’insultes, d’attaques personnelles, de dénigrement intellectuel, sans apporter le moindre argument aux points contestés. Le « #traitres » a ainsi été lancé sans nuances dès les premières heures.

https://x.com/LeHussardSombre/status/1789720831045566480

D’un côté une critique étayée, défendant un point de vue, ce qui est tout à fait normal et souhaitable en démocratie, de l’autre l’invective et les attaques directes, surtout utiles pour faire monter les trends.

https://x.com/RomainHG/status/1790718704369451102

Un résumé de la tournure assez rapide des échanges ; blagues plus ou moins mauvaises en guise d’argumentation et intervention de bots à caractère pornographique … On remarquera le cercle très réduit des interactions, allant de pair avec un sujet qui n’a pas passionné les foules et qui s’est restreint à un cercle assez limité.

Enfermés dans une bulle d’échange entre personnes partageant le même avis, X semble pousser les différents participants à apporter leur pierre au bashing, dans une course aux likes et au bon mot, par certains aspects au lulzHumour grinçant, teinté de méchanceté, qui tire son origine cyber des différentes évolutions des trolls aux hacktivistes, en espérant faire vivre les posts quelques dizaines d’heures, quelques jours dans le meilleur des cas. Ici point de réflexion attendue pour espérer survivre dans la jungle informationnelle ; par contre le défouloir comme horizon de fin de journée ou de début de nuit semble permettre de se libérer de ses tensions. Les rancœurs personnelles constituent également un puissant moteur, un peu à la manière des adolescents qui ont parfois du mal à gérer leurs émotions. Dans le cas de personnes censées être capables de réfléchir posément ou, pire, d’enseigner, ceci pose tout de même quelques questions.

L’un des problèmes consiste dans le fait que ces prises de parole, ces échanges d’avis sont publics, mais pour de nombreux utilisateurs ils ne sont destinés qu’à leur bulle relationnelle. Sur Facebook ou Discord pour ne citer que ces exemples, il est possible de restreindre en effet le cercle des personnes touchées par les textes publiés ou partagés. Mais dans le cas de X c’est public. Effacer le contenu après coup ne change pas grand-chose, le mal est faitExemple du Tweet polémique de Pierre Meurin, député Rassemblement national (RN) du Gard, après les émeutes urbaines de juillet 2023 : https://www.marianne.net/politique/petites-indiscretions-grosses-revelations/les-indiscretions-de-marianne-quand-marine-le-pen-dissout-un-tweet . Certains ne semblent pas connaître le bouton capture d’écran.

Dominique Cardon a exploré dans Culture numérique (Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 2019) les mécanismes à l’œuvre. Après avoir exploré deux premières familles de réseaux sociaux numériques, avec comme ligne directrice le degré de visibilité que chaque réseau accorde au profil public, il arrive à une troisième famille, héritage de Myspace, donnant une visibilité plus large pour les participants :

« […] on affiche une identité tendue vers un centre d’intérêt afin de pouvoir partager avec des inconnus : la musique sur Myspace, les chaînes personnelles sur Youtube, les photos sur Flickr ou Pinterest, les activités professionnelles sur LinkedIn, les informations sur Twitter, etc. il existe une relation étroite entre ce que l’on montre de soi et la visibilité que la plateforme accorde aux publications des utilisateurs. Au vu de tous, les participants ne se connectent pas entre eux parce qu’ils se connaissent, mais parce qu’ils ont des goûts, des opinions ou des passions en commun. […] À la différence des réseaux sociaux en clair-obscur, où les internautes racontent leur vie quotidienne de façon jouée mais ordinaire, c’est dans une véritable démarche de fabrication de soi que s’engagent certains lorsqu’ils entreprennent, à la manière d’une marque professionnelle, de devenir des stars des réseaux sociaux »Dominique Cardon, op.cit. p.160-161.

Dans le cas présenté plus haut, la seule chose qui importe semble bien de générer le plus d’adhésion à sa détestation d’un autre groupe, d’agglomérer le plus de suiveurs. L’adhésion est mesurée par des likes et éventuellement des réponses, attendus avec toute la journée. La petite notification sur son écran délivre de l’inquiétude d’avoir fait un bide ; en attendant l’esprit a été pour partie monopolisé par cette attente, au détriment d’autre tâches, par exemple celle consistant à lire et réfléchir. C’est un phénomène que les élèves et étudiants rapportent assez bien : l’attente de retours prend le pas sur toute autre activité intellectuelle.

Assez vite finalement le texte contesté disparait sous la masse d’attaques en tous genres, au service d’une lutte pour défendre, imposer des opinions tranchées. La saturation informationnelle écrase tout et impose un rythme démentiel. Dans le cas du bashing présenté ici, de cette poussée de fièvre picrocholine, tout s’est calmé en réalité en moins de 72H et le cercle de personnes concernées, impliquées, s’est assez vite stabilisé à quelques dizaines, pour ne plus croître. La dilution a été alimentée faute d’un trend véritablement porteur. Même le lulz n’a pas pris.

Nous sommes très loin des rêves portés par certains hackers, défenseurs de l’opensource, désirant par-dessus tout utiliser le web pour promouvoir l’autonomie de pensée personnelle, la tolérance vis-à-vis des autresVoir les travaux de l’anthropologue Gabriella Coleman, Coding Freedom, the Ethics and Aesthetics of Haking, Princeton University Press, 2013

Le trend, cette tendance représentée par la montée en puissance d’un sujet dans les conversations des communautés, caractérisée par le hashtag, est en réalité généralement éphémèreVoir Yonathan Portilla, Étude des Réseaux Sociaux : modélisation et analyse. C’est toute la force et la faiblesse de X ; la réactivité extrême, la folle envie de partager une opinion, de se lâcher totalement dans un espace sans contrainte, propice au meilleur, parfois, au pire, souvent.

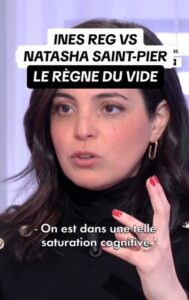

Plus fort que Gaza ou l’Ukraine, la guerre des danseuses

Il en fut ainsi pour ce qui a été « l’affaire du clash Danse avec les stars », voilà quelques semaines.

Florilège des tweets les plus drôles

Très vite la machine s’est emballée car l’affaire est hautement plus sensible que les échanges autour d’un édito d’une association d’enseignants. On parle ici d’une émission à grande audience et d’une affaire d’État qui doit mobiliser les opinions. La demi-mesure n’est pas de mise, ce que certaines chaines d’information en continu ont bien compris.

Face à Donald Trump vendant des Bibles dans le cadre de sa campagne, BFM met en avant le clash « Danse avec les stars ». Asma Mhalla permet de mettre cette affaire en perspective, intervenant quelques jours plus tard dans les médias.

https://www.tiktok.com/@clique_tv/video/7351764022208777505

Les limites de la liberté d’expression : le cas des Spaces

Dans un autre style les dérives peuvent être plus politiques, à l’image des Spaces, ces espaces de discussion audio sur X. Il y a quelques jours Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations a effectué un signalement auprès du procureur de la République après la diffusion de propos ouvertement racistes, notamment tenus par l’influenceuse Mila, au cours d’un Space https://www.marianne.net/societe/pays-de-sales-races-aurore-berge-contre-attaque-apres-des-propos-racistes-tenus-dans-un-space-avec-mila.

Le tout a été annoncé par la ministre sur …. X, histoire de profiter de l’audience du réseau. La boucle est bouclée, X permet toute les dérives, mais ne pas y être n’est pas envisageable.

Nous y sommes. La culture du vide définie par Asma Mhalla, repose sur l’exploitation d’une information hyper volatile. Cette dernière vaut n’importe qu’elle autre dès lors qu’elle monte sur les réseaux sociaux. D’ailleurs impossible de penser une information sans la faire paraître sur X, devenue source majeure pour de nombreux usagers du webVoir La propagation des fausses informations sur les réseaux sociaux : étude de la plateforme Twitter, étude du CSA de 2018. L’obligation de prendre parti. L’injonction de réagir au quart de tour pour ne pas disparaître du flux. Quelque soit le niveau social, d’étude, rien n’y fait.

Des enseignants, des chercheurs, des cadres sont ainsi capables de déverser leurs pires avis, sans filtre, de passer des heures à suivre ce vide, simplement pour exister sur le réseau, pour dénigrer, de la même façon que n’importe quelle personne participant à une conversation de type de café du commerce. La démocratie directe, sans filtre, rêvée par Elon Musk fonctionne à plein régime sur son réseau et bien souvent ce n’est pas pour le meilleur.

Le propriétaire de X a récemment proposé de revoir certains mécanismes de son jouet, en proposant par exemple de ne plus mettre en avant les likes, les retweets, mais simplement les vues https://www.clubic.com/actualite-521023-elon-musk-veut-rendre-x-twitter-encore-un-peu-plus-inutile.html. Il faudra voir à l’usage si ceci a une influence majeure sur les utilisateurs.

TikTok ; de la crise politique et sociale à la guerre informationnelle en Nouvelle Calédonie

TikTok, the place to be, quand même

La dernière campagne présidentielle a été marquée par l’arrivée de TikTok comme nouveau canal de contact entre le monde politique et la jeunesse. C’est ainsi que le président-candidat s’est adressé aux bacheliers à l’été 2021 pour les féliciter, et que celui qui se présentait alors comme son principal opposant, Jean-Luc Mélenchon, lui répondait sur le même canal, épousant les codes d’une jeunesse qu’il désirait visiblement séduire.

Aujourd’hui c’est Jordan Bardella pour le RN qui semble le mieux surfer sur la vague, maitrisant les codes mieux que ses ainés https://www.rtl.fr/actu/politique/edito-europeennes-jordan-bardella-en-tete-de-liste-du-rn-un-effet-candidat-tiktok-selon-alba-ventura-7900389268, au point que l’on pourrait parler d’effet TikTok auprès des jeunes pour expliquer sa popularité https://www.ouest-france.fr/elections/europeennes/enquete-elections-europeennes-comment-jordan-bardella-drague-la-generation-tiktok-98104472-1130-11ef-993c-f37c0160a6dd.

Au-delà du caractère intéressant, drôle ou ridicule de ces séquences (je vous laisse choisir le meilleur qualificatif), l’arrivée du réseau social chinois a bouleversé l’échiquier jusqu’ici dominé par les GAFAM. Même Donal Trump, il est vrai totalement ouvert à toutes les contradictions, a finalement rejoint le réseau qu’il désirait interdire il y a quelques mois.

https://www.tiktok.com/@quotidienofficiel/video/7376573435389955360

Après tout même la gendarmerie nationale dispose de sa star sur le réseau donc plus rien de peut étonner « Le Squeezie des gendarmes »: comment la Gendarmerie nationale cartonne sur Tiktok.

Des vidéos au service du chaos ?

La poussée de fièvre de l’été 2023 a marqué le temps d’une première alerte ; les jeunes exploitaient activement les réseaux sociaux pour s’organiser et la question de la suspension de Snapchat et TikTok en premier chef a été posée https://www.bfmtv.com/tech/en-cas-de-crise-peut-on-vraiment-couper-les-reseaux-sociaux-en-france_AV-202307050444.html

. De façon plus récente c’est la crise en Nouvelle Calédonie qui a vu cette fois-ci le réseau social chinois être coupé à partir du 14 mai. Il a même été envisagé de couper carrément l’internet mobile https://www.bfmtv.com/tech/actualites/telecoms/nouvelle-caledonie-le-gouvernement-a-envisage-de-couper-l-internet-mobile_AN-202405220536.html

. Ce n’est pas la première fois que TikTok est concerné par une fermeture potentielle ou effective. Comme présenté, Donal Trump désirait s’emparer de cette question de l’interdiction en 2020, avant finalement de trouver de nombreux avantages à y être finalement, et l’Union Indienne s’était engagée en 2019 dans une réflexion visant à protéger sa jeunesse des dérives du réseau https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/04/17/le-gouvernement-indien-veut-interdire-l-acces-a-tik-tok-l-application-preferee-des-ados_5451447_4408996.html.

Dans le cas de la Nouvelle Calédonie c’est la question d’une exploitation du réseau social dans l’organisation des troubles et la question de l’ingérence étrangère qui s’est très vite posée. Il a été établi que cette question se posait véritablement après les attaques cyber ayant visé le territoire ultramarin, de façon inédite https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/emeutes-en-nouvelle-caledonie-le-pays-victime-d-une-cyber-attaque-inedite-1490141.html

.

La question n’est pas nouvelle. Dès le mois de mars dernier le général Thierry Burkhard prévenait qu’une « guerre cognitive », qui vise à déstabiliser un pays sur le long terme, est en cours. TikTok est alors clairement désigné comme l’une des sources de problème.

La question de l’ingérence étrangère, et particulièrement russe, est toute aussi vive, qu’il s’agisse du Mur des Justes https://www.huffingtonpost.fr/faits-divers/article/mur-des-justes-tague-la-russie-encore-pointee-du-doigt-par-les-enqueteurs_234258.html ou plus récemment de la question des cercueils.

Ces approches sont donc prises au sérieux au plus haut niveau et les parades potentielles sont analysées par le pouvoir politique, et notamment au Sénat https://www.latribune.fr/economie/france/le-senat-examine-un-texte-pour-lutter-contre-les-ingerences-etrangeres-les-troubles-en-nouvelle-caledonie-en-toile-de-fond-998038.html

.

Le réseau social est exploité par de nombreux jeunes comme une source d’information auprès d’influenceurs tel « Hugodécrypte ». Ce dernier a par exemple proposé une mise au point sur les bombardements à Gaza dans la nuit du 26 au 27 mai dernier.

https://www.tiktok.com/@hugodecrypte/video/7373681957655399713?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Sous la vidéo les commentaires sont très intéressants ; très vite le terme de génocide apparait, les analyses géopolitiques fusent, les raccourcis aussi. La vidéo provoque, convoque l’émotion, son caractère irrationnel rendant très vite toute analyse rigoureuse impossible. Je ne parle pas des échanges ; au moindre avis contraire, la discussion tourne court et dans le meilleur des cas l’invective ne débouche pas sur des insultes mais le silence de l’un des protagonistes.

Interdire TikTok, vraiment ?

Le choix qui a été fait pose question. On pourrait disserter à l’envie de la censure de la liberté d’information, de la question de l’État de droit, du basculement potentiel dans un système de valeurs tout à fait compatibles avec certaines dictaturesÀ ce sujet le site La quadrature du net a porté plainte le 17 mai 2024 contre la mesure prise par le gouvernement : voir La Quadrature du Net attaque en justice le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie.

Il y plus rapide que les joutes judiciaires. Un VPN permet de contourner le blocage sans difficulté https://www.generation-nt.com/actualites/tiktok-blocage-nouvelle-caledonie-usage-vpn-explose-2047165. Et, au-delà de TikTok, les autres outils type réseaux sociaux permettent de faire exactement la même chose, à savoir s’organiser, diffuser des rumeurs ou informations à son réseau.

Avant même que le conseil d’État ne puisse rendre un avis, il apparaît que la mesure est efficace en terme de communication, largement moins d’un point de vue opérationnel.

X et Tik tok, sources de tous les problèmes ?

Non, définitivement non. Si l’on prend le cas de X de nombreuses dérives et attaques personnelles, sans capacité d’argumentations solides, se nourrissent essentiellement de postures politiques, idéologiques. Défendre son opinion repose alors bien plus sur l’attaque que sur les échanges d’arguments raisonnés.

Sandrine Rousseau par exemple, très active sur les réseaux, exploite à plein cette caisse de résonance pour attaquer des opposants politiques, pour défendre des causes ; le tout est fait parfois sans filtre, en utilisant volontairement des raccourcis pour choquerhttps://fr.news.yahoo.com/gabriel-attal-juif-gay-sandrine-100200915.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGaREZ2qp4BJ5I3dGUuzGnNQUql945DEeOrm9PVldi3Tw2H5fO5e3IZGR702xbmiG6avGyMhHOWPDkq3EuSXnDVjdoI3nORmUhQIdmd7ETJXyylcdWdZ9sAuAhd0i_2cOmrOm9-j-bEvNDKM81nnBW9t67pTmiHlANn4Por2_En7. Dans le même temps l’écologiste a été et est toujours victime d’attaques en tous genres sur ces mêmes réseaux.

Tout est question ici de choix rationnels, de volonté d’incarner une forme de radicalité, d’attirer au maximum les regards par le buzz, la petite phrase.

Les postures, la détestation de certaines personnalités politiques, ou autre, ne sont donc pas liées directement à X. Ce réseau par contre peut, avec d’autres, accentuer les poussées de fièvre. Seul(e), face à son écran, la tentation est grande de se lâcher, littéralement, d’exagérer, de fondre sur la personne que vous ne supportez plus, en lançant un message assassin, en attaquant systématiquement l’opposant à vos idées. C’est en quelque sorte devenu un réflexe permis par les réseaux.

Si on s’en tient à la violence politique, les débats sous la Troisième République, pour ne citer qu’eux, pouvaient être très violentsPour aller plus loin voir « L’insulte en politique », sur Nonfiction.fr : https://www.nonfiction.fr/article-3648-linsulte-en-politique.htm. Les réseaux sociaux apparaissent plus comme des facilitateurs, des accélérateurs de colère plus que des causes.

L’exécutif comme défouloir

La détestation des élites, incarnées au premier chef par le locataire de l’Élysée, est aussi devenue une forme de règle non écrite, de lieu commun à l’ère du Web 2.0. Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, mais aussi François Hollande, selon les opinions politiques, ces trois personnages ont suscité les pires réactions épidermiquesVoir l’étude des politologues Bruno Cautrès et Alain Faure dans Ouest-France, 11 avril 2022 : Pourquoi Emmanuel Macron est-il « détesté » par une partie de l’électorat français ?.

Dans cette idée, par approche partisane, idéologique, il n’est pas imaginable de ne pas critiquer tout ce qui viendrait du camp honni. Passer sur les réseaux sociaux est donc l’occasion de montrer, d’expliciter sa haine, de façon pavlovienne ou de façon argumentée. En 2024 c’est donc tout logiquement que le locataire actuel de l’Élysée, comme ses prédécesseurs, attirent les foudres des opposants, de tous horizons.

Un exemple de charge argumentée récent de Johann Chapoutot, contre Emmanuel Macron. L’historien défend ici une approche partisane totalement assumée, à de nombreuses reprises, dans divers médias. Ici la chaine « Au poste » est ostensiblement de gauche et très hostile au gouvernement actuel. Le caractère de bulle du réseau social Youtube se retrouve dans les différents commentaires sous cet extrait, largement favorables à l’approche de l’historien. Néanmoins le débat existe car certaines remarques sont plus critiques.

Les attaques peuvent être d’une grande violence, quels que soient les appartenances politiques. Gauche, droite, extrêmes, aucun camp n’a le monopole, loin de là même. Il peut même s’agit d’une stratégie politique totalement assumée, permettant de monopoliser l’attention des médias, des réseauxVoir par exemple l’article de Juan S. sur Marianne.net : https://www.marianne.net/agora/humeurs/melenchon-ou-la-strategie-du-conflit-permanent. Ces attaques peuvent servir le débat, nourrir la réflexion, orienter les citoyens, sensibiliser au nécessaire esprit critique. La critique est légitime, nécessaire même en démocratie et défendre ses idées, ses opinions, est totalement indispensable. Dès lors que les réseaux sociaux permettent de critiquer mais aussi d’entendre les autres, alors ils peuvent servir la démocratie.

Mais encore faudrait-il être capable de sortir de sa bulle informationnelle pour ne pas être convaincu par des arguments venant de personnes pensant à la base … strictement comme vous car appartenant à votre bulle. Pire ; partager son avis sur tout sans avoir d’autre légitimité autre que celle d’avoir le droit de s’exprimer, peut largement nourrir complotisme et autres fakenews.

Attaquer, encore et toujours, donner son avis, encore et toujours

De façon globale c’est un peu comme si ces réseaux avaient la capacité d’accroître les tensions, alimentées par des réponses passionnelles ou par l’effet Dunning-Kruger qui voit les personnes les moins qualifiées devenir expertes dans ce qu’elles ne maîtrisent pas ou trop peu L’effet Dunning-Kruger ou l’art d’être à l’aise, France Culture décembre 2023

, ce qui se retrouve clairement ces derniers mois à propos de la situation à Gaza, en Ukraine ou dans une autre approche autour des débats concernant le réchauffement climatique.

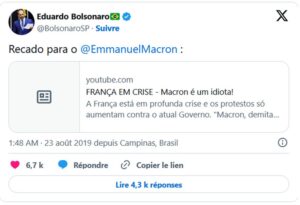

Un exemple typique d’effet Dunning-Kruger ou comment utiliser à des fins politiques une figure des réseaux sociaux pour défendre ici le climatoscepticisme

La solidarité des bulles joue à plein, l’outrance aussi, et même au plus haut niveau. Que l’on se souvienne des attaques des proches de Jair Bolsonaro, exploitant Twitter, contre Emmanuel Macron en 2019, soit avant le rachat par Elon Musk https://www.bfmtv.com/international/insultes-moqueries-le-clan-bolsonaro-enchaine-les-invectives-contre-macron_AV-201908260045.html

.

Exemple d’un ministre qui traite le président d’idiot. L’art de la diplomatie 2.0

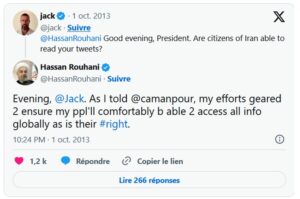

Cette diplomatie exploitant Twitter / X n’est pas nouvelle. Il est possible de remonter à 2013 pour constater les premiers effets de cette approche, à travers le cas de Jack Dorsey, président-fondateur, interpelant directement le président Hassan Rouhani à propos de la liberté d’expression dans la République Islamique.

L’absence de contrôle dans cette diplomatie pose question ; le lien direct entre les personnes, quelque soit leur niveau de compétence, expose à des dérives, des incompréhensions et l’entretien de tensions potentielles.

Ces réseaux disposent du pouvoir qu’on leur donne, captant l’attention d’un public varié, modelant notre rapport avec autrui sous un jour toujours plus conflictuel dès lors qu’autrui pense différemmentVoir pour aller plus loin le documentaire Dernières nos écrans de fumée, sorti sur Netflix en 2020, et présenté ici sur cliociné . Dans ce sens ils sont pleinement au cœur d’une guerre informationnelle permettant aux États de conquérir nos espritsEmprunt partiel du titre du livre formidable de David Colon, La guerre de l’information, les États à la conquête de nos esprits, Éditions Tallandier, Paris, 2023.

Réflexions sur la guerre informationnelle

Les études récentes sur la question ne manquent pas, et elles sont de grande qualitéOutre le livre de David Colon, on citera aussi celui dirigé par Céline Marangé et Maud Quessard, Les guerres de l’information à l’ère numérique, PUF (avec le concours de l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire), Paris, 2021.

La question pourrait se résumer ainsi : le terreau conflictuel incarné par les réseaux sociaux peut-il se transformer, réellement, en avantage stratégique mesurable ?

Reprenons quelques bases : de par leur nature, leur fonctionnement, les réseaux sociaux constituent de formidables accélérateurs de tensions diverses. Finalement peu contrôlés, ils permettent à n’importe qui de disposer d’une audience potentiellement énorme ; c’est le cas des influenceurs qui se sont imposés comme des vecteurs d’opinion essentiels. Ces espaces sont essentiels pour s’informer dans une partie importante de la population, surtout chez les jeunes ou les élites connectées. C’est donc tout naturellement qu’ils constituent désormais des cibles pour des acteurs stratégiques tels que les États.

L’intention d’un État d’exploiter les réseaux sociaux liés au cyberespace suit des mécanismes simples. Désigner une cible, étude des failles de cette dernière, le choix des armes à disposition. Tout est affaire de volonté dans le processus.

Cliquer pour retrouver l’article

Résumons :

*Acteur stratégique : la Russie

*Désigner la cible : la France, du fait de son soutien à l’Ukraine

*Étude des failles : 1/ les réseaux sociaux sont particulièrement vulnérables, ouverts à des poussées de fièvre quasi irrationnelles (d’une émission populaire aux tensions liées à Gaza). 2/ Élections européennes qui voient la possibilité de faire monter le vote d’un parti politique qui est perçu comme moins enclin à soutenir l’Ukraine ce qui sera donc ici l’objectif.

*Choix des armes : Journal Le point par attaque type Doppelgänger déjà utilisée par le passé avec succèsJuin 2023 – Guerre en Ukraine : qu’est-ce que l’opération Doppelgänger de la Russie qui fâche la France + Bots sur le réseau X.

La métis 2.0

Désinformer l’autre est aussi vieux que l’Odyssée attribué à Homère voyant Ulysse intoxiquer les Troyens avec son cheval ou que les préceptes de Sun Tzu délivrés dans son Art de la guerre. Après la Guerre froide, qui avait vu la question morale, informationnelle, prendre une place croissante dans la conflictualité, la naissance d’internet, au tournant des années 1980, et plus encore du Web et de sa diffusion rapide au début des années 1990, la guerre informationnelle a pris un poids de plus en plus grand.

Les réseaux sociaux issus du Web 2.0, datant du début des années 2000, ont imposé une communication horizontale, dans la droite ligne d’un village planétaire rêvé par Marshall McLuhan.

Ce que changent les réseaux sociaux d’un point de vue stratégique

Par leur fonctionnement ils permettent tout d’abord à des minorités d’avoir une voix, parfois totalement sans lien avec leur poids réel. Un petit groupe d’activistes peut tout à fait disposer d’une audience incroyable, mesurée par ses followers, ses likes, là où auparavant, dans des médias comme la télévision ou la radio, il était parfois impossible d’exister.

Les comptes automatisés peuvent alors être d’une grande aide : ce sont les bots. Et les effets sont clairement mesurables, faisant monter des discours de façon artificielle sur les réseaux.

Il devient donc facile de faire monter de fausses informations, de s’engager dans une guerre cognitive permettant d’agir sur le cerveau des adversairesVoir https://lerubicon.org/la-guerre-cognitive/.

Polariser le public lors de moments démocratiques (par exemple dans le cadre des élections européennes, imposer des questions qui ne sont pas directement liées à l’Europe mais plus à des questions nationales ou plus internationales), favoriser les discours radicalisés à certains moments, exploiter les algorithmes pour utiliser au mieux chambres d’écho, bulles de filtres https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2023/facebook-and-the-echo-chamber-scientists-examine-how-social-media-affects-our-political-views/, voilà quelques unes des approches stratégiques possibles.

La défiance généralisée peut allègrement s’imposer et servir les intérêts de puissances adverses ou de lobbys. Les réseaux sociaux constituent un formidable terrain de jeu par leurs mécanismes de fonctionnement. L’hystérie peut vite monter, il suffit d’activer un levier.

Dans son dernier livre Asma Mhalla propose de nous faire réfléchir sur une idée simple : nos cerveaux sont devenus des champs de bataille et les faux débats, les clashs médiatiques littéralement shootés aux réseaux sociaux nous imposent des narratifs pour nous détourner de véritables problèmes politiques, sociétaux. Ce faisant des intérêts extérieurs, de multinationales ou de puissances rivales, sapent petit à petit les fondements même de nos démocraties.

Mise en perspective stratégique de la Chine à la Russie

En 1999 Qiao Liang et Wang Xiangsui proposaient une réflexion sur l’art de la guerre à l’époque de la mondialisation.

Quatrième de couverture

« La Guerre hors limites est un document exceptionnel sur la réflexion stratégique chinoise actuelle.

Les auteurs, deux colonels de l’armée de l’air chinoise, nous éclairent sur la perception chinoise des nouveaux conflits et tensions dans le monde. Ils puisent l’essentiel de leurs déductions des opérations menées pendant la guerre du Golfe (1991), comme celles de Sunzi s’inspirèrent des guerres de l’époque des Printemps et des Automnes (VIIIe-Ve siècle avant J.-C.). Mais ils englobent aussi dans leur analyse les actes hostiles menés depuis la fin de la guerre froide sous toutes les formes, dans tous les domaines, économique, financier, religieux, écologique, etc. Une telle combinaison de plus en plus complexe d’actes de guerre dépasse les limites habituelles des conflits menés jusqu’à une période récente uniquement par les militaires. Le changement de guerre et le changement du mode de guerre, leurs causes, leurs conséquences, sont le sujet du livre. Mais son contenu nous mène également au coeur d’une réflexion plus large sur les ambitions chinoises. » (Michel Jan)

La thèse du livre est assez simple et en voici une partie de la conclusion :

Dans ce sens spécifique, même des militaires modernes comme Powell, Schwarzkopf, voire Sullivan ou Shalikashvili ne pourront sembler « modernes » ; ils risquent plutôt de passer pour des militaires traditionnels. Car il existe désormais un fossé entre ce que nous appelons les militaires modernes et les militaires traditionnels. Même si ce fossé n’est pas infranchissable, il exige pour être franchi que s’opère un saut radical de la pensée militaire. Or, pour beaucoup de militaires professionnels, ce saut semble impossible à accomplir, même en y consacrant une vie entière. En vérité, la méthode est toute simple : elle consiste à jouer une fois le rôle d’un Machiavel des affaires militaires. Car l’idée que la fin justifie les moyens reste le plus important héritage spirituel de ce penseur politique italien de la Renaissance la fin du Moyen Age, une telle idée représenta une percée par rapport à la tradition romantico-chevaleresque, d’ailleurs en déclin, de la noblesse d’épée. Utiliser tous les moyen disponibles pour atteindre son but, y compris quand on fait la guerre, ne constitue sans doute pas la source la plus ancienne d’une « pensée hors limite » (le Chinois Han Feizi est antérieur à Machiavel) mais c’est la plus claire.

Le préalable à la différenciation est l’existence de limites. Dans un monde où tous les éléments sont interdépendants, les limites n’ont qu’un sens relatif. Ce que nous entendons par hors limites désigne le dépassement de ce qui est désigné, ou ce qui peut être compris, comme limites. Peu importe que ce soit d’ordre matériel, spirituel ou technique ; peu importe aussi qu’on l’appelle « degré », « détermination », « limite », « frontière », « règle », « loi », « plafond », voire « interdit ».

En ce qui concerne la guerre, cela peut désigner les limites entre champ de bataille et non-champ de bataille, armes et non-armes, militaires et non-militaires, étatique et non-étatique ou transétatique. Peut-être faut-il aussi y inclure les limites techniques, scientifiques, théoriques, psychologiques, éthiques, de l’ordre de la tradition et des mœurs. En bref, il s’agit de l’ensemble des limites qui cantonnent la guerre dans un domaine spécifique. La notion de dépassement des limites à laquelle nous faisons référence désigne tout d’abord un dépassement idéologique. Ce n’est qu’en second lieu qu’elle désigne, au moment de l’action, le choix des moyens les plus appropriés (y compris les moyens extrêmes), dans la mesure où un dépassement est nécessaire et possible, et non l’utilisation systématique de moyens extrêmes en toutes circonstances. Pour les militaires de l’ère de l’intégration des techniques, la multiplication des facettes de la réalité, la richesse des possibilités d’utilisation des ressources (à savoir l’ensemble des ressources physico-chimiques et non physico-chimiques) est telle (lue les limites auxquelles ils doivent faire face, mais aussi les moyens leur permettant de franchir ces limites, sont beaucoup plus nombreux qu’ils ne l’étaient à l’époque de Machiavel. Aussi, les exigences qui s’imposent à eux en matière de pensée hors limites sont-elles beaucoup plus radicales.

Le champ de bataille est bien celui potentiellement élargi à nos cerveaux. Machiavel nous donne le blanc-seing pour porter tous les coups, par tous les moyens, tant que les objectifs sont atteints. La guerre serait devenue « hors limites ». Si les technologies ont permis de rapprocher les peuples, physiquement et culturellement, elles permettent aussi une plus grande conflictualité, des confrontations bien plus directes, quoique cachées en apparence dans le brouillard du cyber. D’ailleurs cette notion même de brouillard ressemble de plus en plus à un aveuglement informationnel ; trop d’informations pour saturer nos capacités cognitives.

Ce constat peut légitimer les approches indirectes de la confrontation en passant par le cyber, les réseaux sociaux. Gagner la bataille des esprits à formater, avec pourquoi pas la possibilité de se passer de la confrontation directe. Après tout, et s’il était possible de nourrir l’effondrement de l’adversaire de l’intérieur ?

Si les jeunes, les étudiants, passent leur temps sur des vidéos absurdes, si mêmes les enseignants, les chercheurs, les politiques, nourrissent ces réseaux, consacrent une part de plus en plus importante de leur énergie à lutter contre d’autres bulles, d’autres sphères politiques aussi étanches que la leur, alors peut-être avec le temps nécessaire, avec de la patience, serait-il possible de susciter des effondrements ?

C’est un peu l’approche du « chaos contrôlé », tel qu’étudié avec brio par Dimitri Minic dans Pensée et culture stratégique russes, du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine, éditions de la maison des sciences de l’homme, 2023. Le livre, tiré de sa thèse de doctorat, analyse les mécanismes qui ont conduit le pouvoir politique russe à penser l’effondrement de l’URSS comme une conséquence d’une stratégie de contournement américaine. Au bout de la thèse il y aurait ainsi à Washington l’idée de multiplier les conflits, sous toutes les formes, afin de réduire la puissance de l’UE, de la Chine et de la Russie. C’est ici le concept vaporeux de la guerre hybride (Je recommande chaudement la lecture de l’article d’Élie Tenenbaum, Guerre hybride : concept stratégique ou confusion sémantique ?), au cours de laquelle une phase serait consacrée à l’induction en erreur de l’adversaire, la multiplication des campagnes de désinformation, l’entretien de troubles sociaux, politiques au sein de l’État ciblé.

La guerre sur les réseaux sociaux, à coup de fake news, de bots, l’instrumentalisation des rumeurs, des tensions préexistantes, pourrait permettre d’obtenir in fine des résultats stratégiques majeurs (Voir les travaux de Kévin Limonier et Maxime Audinet : La stratégie d’influence informationnelle et numérique de la Russie en Europe). Oui mais voilà, l’Ukraine n’est pas tombée comme prévue comme un fruit mur en février 2022 et cette fascination pour l’approche indirecte s’est écrasée contre des réalités stratégiques qu’elle n’a pas su voir. Dans le cadre des RSMED 2023 la conférence Stratégies d’influence : lutte informationnelle, puissance normative et facteur religieux dont le compte-rendu a été proposé sur le site central des Clionautes permet d’explorer plus avant ces approches.

Hors des réseaux sociaux, les limites d’encadrement, les erreurs de militaires sur le terrain, les failles dans les doctrines, les armements limités ou surcotés, la sous-estimation des adversaires ont montré qu’en dehors du cyber fluide et évanescent, du moins en apparence, la guerre retrouvait ses atours les plus meurtriers, les plus destructeurs et les plus incertains.

Pourtant les réseaux sociaux restent porteurs de nombreux espoirs ou craintes stratégiques. David Colon insiste ainsiop. cit. p.402 :

« TikTok représente donc une arme de subversion massive, qui affecte toutes les couches du cyberespace, aussi bien la couche cognitive (addiction, dépendance, toxicité, diversion), la couche des protocoles et des langages (captation des données, espionnage), que la couche matérielle (saturation des systèmes). À bien des égards, il s’agit de l’arme informationnelle la plus redoutable jamais conçue ».

Les élections à Taiwan en janvier dernier ont d’ailleurs été le théâtre de nombreuses opérations de déstabilisation cyber en provenance de la Chine, afin de tenter de peser sur le scrutin.

Conclusion

Thomas Gomart rappelait dans Guerres invisiblesThomas Gomart, Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques, Tallandier, 2021, p.167 :

« La maîtrise de la cybersécurité se trouve aujourd’hui au cœur de la confrontation de puissance. En raison des moyens mobilisés, les États-Unis et la Chine surclassent les autres pays dans ce domaine. La Russie dispose d’un savoir-faire reconnu en matière de désinformation et de hacking, alors que des pays comme le Royaume-Uni, la France, le Canada ou l’Allemagne sont en mesure de conduire des opérations intégrées à leurs manœuvres militaires d’ensemble. À cette liste, il faut ajouter le cas spécifique d’Israël, qui a fait de la cybersécurité un axe clé de son développement économique et stratégique ».

Au cœur du cyber, les réseaux sociaux représentent un enjeu de puissance, un levier de conflictualité. Un levier de guerre ? En m’appuyant sur la redéfinition de la guerre proposée par Olivier Zajec, les choses ne sont pas aussi simplesOlivier Zajec, Les limites de la guerre, l’approche réaliste des conflits au XXIè siècle, mare et martin, études stratégiques, 2023 :

« La guerre est un processus d’application de la force armée à la fois coopératif et sanglant, structuré par trois dynamiques concourantes relevant respectivement de sa nature, de sa fonction et de son emploi : une dynamique sociale conditionnée par l’interaction, une dynamique politique conditionnée par la délibération, une dynamique opérationnelle conditionnée par la friction ».

Il n’est point question de guerre avec ces réseaux sociaux, la violence physique n’est pas de mise dans ces joutes. Mais pour imposer sa volonté, faire signer un texte en position de force, gagner une guerre sans chercher à le détruire totalement, X ou d’autres peuvent tout à fait participer à la quête de gains, à la volonté de déstabiliser en espérant des résultats immédiats ou ultérieurs. L’interaction sociale et la friction en sont des clés de fonctionnement.

Le risque pour les démocraties est double ; un sapement de l’intérieur alimenté par des fakenews et autres tentatives de déstabilisation, d’ingérences étrangères, rendant de moins en moins possible un débat démocratique. Remplacé par l’invective permanente, les insultes, le bashing, l’organisation d’élection peut être troublé, durablement, au point de mener au pouvoir les extrêmes ou de délégitimer des partis traditionnels pourtant élus. L’autre risque consisterait à basculer dans le tout sécuritaire, pouvant conduire à la mise en arrière plan des libertés fondamentales. La Chine est plutôt dans cette approche. L’Union Européenne et particulièrement la France sont aujourd’hui clairement exposés au premier risque. Il ne fait aucun doute que les élections législatives à venir, consécutives de la dissolution de l’Assemblée, seront l’occasion de tensions majeures sur les réseaux sociaux. L’occasion est trop belle, par exemple, pour la Russie, de ne pas essayer de favoriser un affaiblissement durable du pays européen qui est devenu l’une des figures majeures du soutien à l’Ukraine, en soutenant d’une façon ou d’une autre l’arrivée au pouvoir du Rassemblement Nationalhttps://www.francetvinfo.fr/politique/front-national/politique-quels-sont-les-liens-entre-le-rn-et-la-russie_6423334.html.

Les réseaux sociaux sont clairement devenus un espace conflictuel, nous ne sommes pas pour autant démunis, comme l’a montré Dominique Boullier, il existe un cheminDominique Boullier, Comment sortir de l’emprise des réseaux sociaux, Le passeur, 2020.

Pour le numérique, dont la plasticité technique est un atout, il est encore temps d’éviter que nos cerveaux-villes soient entièrement colonisés par les impératifs de la haute fréquence fixés par les plate-formes alors que celles-ci ne sont qu’une phase historique bien délimitée des choix numériques. Pour cela, il faut réencastrer les plates-formes, les modes de développement et les règles d’échanges qu’elles imposent dans le droit et dans les exigences d’une vie publique qui favoriserait l’intelligence collective. Il y faudra une volonté politique, certes. Mais nul ne pourra dire qu’il ne savait pas.

Pour une bonne part nous sommes, chacun et chacune, capables d’y imposer le meilleur. TikTok ou X ont pu accompagner ou accompagnent des réflexions intéressantes, pertinentes, intelligentes. Dans cette bataille informationnelle l’éducation joue et jouera nécessairement un rôle clé contre la débilisation ambiante. Nul besoin d’attendre que les décideurs politiques trouvent des solutions miracles, et ce d’autant plus qu’ils peuvent participer au délitement intellectuel et cognitif à des fins électorales, espérant gagner en audience, surfer sur l’émotion, la facilité et la paresse intellectuelle. Nous sommes capables de résilience. Soyons-en convaincus et des acteurs résolus.