Cette fiche de lecture a été réalisée pour être conforme au sujet du CAPES « Gouverner l’empire romain de Trajan à 410 apr. J.-C. ». Bien qu’elle aborde tout ce qui est inclus dans ce numéro de La documentation photographique, elle insiste plus sur les points les plus pertinents au concours et elle exclut certaines informations de culture générale sur l’empire romain. Ce qui distingue La Documentation photographique est l’usage de documents pertinents pour illustrer le propos scientifique. Pour cette raison, lorsque cela semble pertinent, une description de ces documents sera fournie et leur référence sera soulignée.

LE POINT SUR

Le pouvoir (p.2)

Le modèle augustéen

Le « principat » fut le résultat d’expérimentations et de tâtonnements au cours du Ier siècle av. n. è. qui ont conduit à la mise en place progressive du système politique impérial.

Octave vint au pouvoir au terme d’une série de guerres civiles. Bien qu’il soit considéré comme un monarque en Orient, à Rome il devait composer avec la crainte d’une tyrannie. L’instauration du « Principat » se fit donc avec l’octroi par le Sénat de plusieurs pouvoirs et titres prestigieux :

- le consulat (28) en collège avec Agrippa, pour respecter la tradition républicaine ;

- l’imperium sur les soldats (27) et la création d’un armée permanente ;

- la reconnaissance comme princeps et le surnom d’Auguste (27) ;

- le pouvoir des tribuns de la plèbe, la direction des cultes publics (pontifex maximus), titre de pater patriae…

Les formes républicaines étaient respectées, bien que le pouvoir soit devenu monarchique.

Il ne fut pas considéré comme un Dieu, mais on voua un culte à ses qualités et aux divinités qui le protégeaient (lares, genius et numen), ainsi qu’à son grand-oncle, César.

Les titres et pouvoirs accordés à Auguste (le titre d’imperator, le gentilice Caesar, le surnom Augustus, le consulat, la puissance tribunicienne, le grand pontificat et titre de père de la patrie) serviraient à qualifier les empereurs des quatre siècles suivants. La pérennité de ce modèle s’explique en partie par sa description sur les Res Gestae Divi Augusti, inscrits sur les portes en bronze du mausolée d’Auguste et dont des copies furent diffusées dans l’empire.

L’absence de descendance donna un rôle prépondérant à la descendance des femmes de la famille d’Auguste : sa sœur Octavie, sa petite-nièce Julie puis sa deuxième femme Livie. Le terme domus apparaît pour désigner la « maison » impériale.

Le nouveau régime conservait les apparences républicaines, le Sénat accordait les titres aux nouveaux empereurs et validait leurs décisions (Ex : la lex de imperio Vespasiani, votée pour valider les décisions prises par Vespasien avant d’être nommé).

De nouveaux cadres pour la vie politique

L’absence de règles de succession était une faiblesse du nouveau pouvoir, qui répondait en réprimant les conspirations. Les rivalités aristocratiques se sont maintenues : la délation était un moyen de s’attirer les faveurs du prince, d’obtenir une fonction prestigieuse et de récupérer les biens du condamné (selon les études de Yann Rivière).

La garde prétorienne et les légions provinciales jouaient un rôle primordial dans la nomination des nouveaux empereurs.

Les empereurs créèrent de nouveau cadres pour la vie politique :

- forum d’Auguste et temple de Mars (statues de personnalités éminentes, de la gens iulia, portraits d’aristocrates romains, accueil de rituels accomplis précédemment au Capitole)

- forum et temple de la paix construits par Vespasien

- forum de Trajan

L’empereur pouvait rencontrer le populus dans les cirques, théâtres et amphithéâtres. Un diptyque en ivoire peint du Ve siècle, représente encore l’empereur – vêtu de la toge et de la couronne, les yeux tournés vers la ciel – en présence des jeux du cirque – des combats d’ours.

L’Aula Caesaris (« cour impériale ») se décomposait en trois éléments : l’espace résidentiel, l’entourage élargi de l’empereur et le cérémoniel (notamment la salutation publique et les banquets impériaux).

Le Palatin était devenu un lieu de pouvoir du fait de la présence du conseil du prince et des bureaux de la chancellerie.

L’administration impériale se développa rapidement autour de la chancellerie :

→ bureau des requêtes chargé de répondre aux requêtes

- les réponses du bureau avaient une valeur normative (ex : requête adressée à Commode par des colons africains mécontents des procurateurs domaniaux et qui obtinrent satisfaction)

- l’empereur devint de plus en plus entouré de juristes

→ bureau a cognitionibus chargé poursuivre les investigations sur des affaires

- Cognitio extra ordinem : Pouvoir de l’empereur de se saisir d’une affaire même en l’absence de plainte.

L’empereur devint seule source de loi à partir de Nerva (96-98).

- « Ce qui plaît au prince a force de loi » (Ulpien, préfet du prétoire de Sévère Alexandre).

Ce pouvoir entraîna une uniformisation juridique de l’espace méditerranéen. La Constitution antonine qui accorda la citoyenneté à toutes les personnes libres était l’aboutissement de ce processus. Mais il est possible que les citoyens les plus humbles – les humiliores – n’avaient déjà plus accès à certains avantages de la citoyenneté réservés aux notables – les honestiores.

L’Empire (p.7)

La gestion d’une mégapole méditerranéenne

Rome est la plus grande ville de méditerranée jusqu’à la disparition de l’Empire d’Occident.

- Les institutions urbaines étaient insuffisantes pour la gestion de la ville (bâtiments abandonnés, aqueducs défectueux, etc.).

- Les inégalités sociales étaient très grandes (contraste entre domus et insulae).

- La principale participation à la vie politique se faisait par les spectacles.

- Les distributions de blé concernaient 150 000 à 200 000 personnes.

- De nombreux métiers étaient liés à l’action impériale (annone, chantiers, cour impériale).

Ils continuèrent leur politique d’évergétisme envers l’Urbs :

- mausolée d’Hadrien et temple de Vénus construits par Hadrien ;

- arcs de Titus, Septime Sévère et Constantin ;

- amphithéâtre flavien ;

- thermes de Caracalla et de Dioclétien.

Les émeutes se firent rares du fait de la présence d’une garnison et du bon approvisionnement de la ville.

A la fin du IIIe siècle, Aurélien fit construire une muraille de 18km autour de la ville.

La poursuite des conquêtes

La légitimité du prince reposait sur ses victoires militaires et le soutien de l’armée.

- Les opérations militaires se poursuivirent bien qu’elle ralentirent.

- Plusieurs empereurs virent leur autorité fragilisée du fait de leurs défaites ou de leur incapacité à vaincre des armées ennemies (Néron, Domitien, Commode, Sévère Alexandre).

L’empreinte de Rome

Rome n’imposa ni sa langue ni sa culture, mais elle imposa la création de cités.

- Principale forme de communauté gréco-romaine ;

- Cadre idéal de la vie civilisée.

Ceci permit la diffusion du modèle d’administration civique, d’autant plus que l’administration impériale ne pouvait pas tout contrôler : Un gouverneur avait à peine une centaine d’employés, et le procurateur n’en avait que cinquante.

La pérennité de la domination romaine reposait donc sur l’adhésion des aristocraties locales :

- Maintien de leur statut social par l’Empire,

- Possibilités de progresser dans l’armée et l’administration impériale.

Ceci explique l’incapacité de l’Empire à établir sa domination là où il n’y avait pas de telles élites (Germanie…) ou où les élites ne demandaient pas une telle assimilation (empire parthe…).

Malgré quelques devoirs (impôts, entretien des routes et des relais de la poste, logement des soldats et des fonctionnaires) et l’absence d’armée, les cités étaient autonomes tant qu’elles ne menaçaient pas les intérêts de l’empereur. Elles avaient des statuts variables, octroyés pour leur loyauté, et elles pouvaient espérer progresser d’un statut à l’autre :

- les cités pérégrines – dont les citoyens étaient des pérégrins. Elle pouvaient être :

- fédérées – ayant signé un traité les exonérant du stipendium – un tribut ;

- libres – exonérées mais dont le statut état plus facilement révocable ;

- stipendiaires (la majorité des cités pérégrines) – qui devaient s’acquitter du stipdendium.

- Les municipes qui se divisaient en deux catégories :

- municipes de droit latin – dont les magistrats recevaient le citoyenneté romaine, le reste de la population recevant certains droits de la législation romaine (souvent le commerce et mariage). Hadrien distingua :

▪ les municipes de droit mineur – dont les magistrats recevaient la citoyenneté romaine.

▪ les municipes de droit majeur – dont le magistrat, le conseil municipal et leurs familles recevaient la citoyenneté romaine. - municipes de droit romain – dont toutes les personnes libres recevaient la citoyenneté romaine.

- municipes de droit latin – dont les magistrats recevaient le citoyenneté romaine, le reste de la population recevant certains droits de la législation romaine (souvent le commerce et mariage). Hadrien distingua :

- Les colonies fondées par deductio (rites de fondation) par les conquérants romains. Elles se divisaient en :

- colonies de droit latin – exemptées de certains impôts (ex : Nîmes).

- colonies de droit romain – considérées comme des extension de Rome (ex : Narbonne). Ce statut était parfois octroyé de façon honoraire (ex : Nîmes).

Si le statut de citoyen romain était convoité, c’est parce qu’il avait des avantages : exemption de châtiment corporels jusqu’au IIe siècle, possibilité de faire appel à la justice de l’empereur.

Toutes les cités participaient au culte impérial, à l’échelle municipale ou provinciale (ex : autel des Trois Gaules, Cologne).

A partir du IIe siècle les empereurs nomment des chargés de mission – généralement appelés curateurs de cités – pour quelques mois, afin de garantir le bon fonctionnement des institutions municipales et en veillant à l’équilibre financier des cités (souvent déficitaires). L’empereur précisait la nature de la mission de ces curateurs : contrôle des locations, aliénation des terrains et des immeubles publics, reddition de comptes des magistrats, supervision des comptes publics…

Les curateurs ne gouvernaient pas les cités. Ils étaient dépourvus de pouvoirs juridiques, ils devaient s’appuyer sur les gouverneurs pour agir. Il n’étaient aucunement perçus comme une punition, bien au contraire, les curateurs étaient plébiscités par les cités et envoyés comme récompense (ex : les Sévères en Afrique).

Ce n’est qu’au IIIe siècle que leurs nominations deviennent plus nombreuses et sous Dioclétien qu’ils deviennent les véritables dirigeants des cités.

Menaces barbares et mutations (p.13)

Les crises du IIIe siècle

Au IIIe siècle le dispositif militaire impérial se révéla incapable de faire face à la combinaison de deux menaces nouvelles : les incursions de peuples plus organisés sur le Rhin et le Danube sous Marc Aurèle (Goths, Francs, Alamans…) puis la montée en puissance des Perses sassanides en Orient à partir de 226-7.

Le résultat de ces difficultés militaires fut une multiplication des usurpations, par opportunisme mais également par souci de défendre les provinces menacées. Ces usurpations prirent une dimension nouvelle à partir de la capture de Valérien en 260 avec l’émergence d’empires dissidents dans les Gaules et en Orient.

Dans la seconde moitié du IIIe siècle le gouvernement, et le poste d’empereur, passa dans les mains de soldats d’origine illyrienne, promus à l’ordre équestre. Le commandement des troupes fut interdit aux sénateurs en 260.

L’Empire romain tardif

Sous la Tétrarchie de nombreuses réformes eurent lieu :

- provincialisation de l’Italie

- fractionnement des provinces pour améliorer l’efficacité des gouverneurs (justice, fiscalité, contrôle des cités)

- obligation pour les grands propriétaires de fournir des troupes ou de payer un impôt

- création des diocèses, dirigés par des vicaires, pour faire le relais avec les provinces

Constantin réorganisa l’armée en deux statuts :

- comitatenses, troupes d’élite sous le commandement d’un magister peditum pour l’infanterie et d’un subordonné, le magister equitum, pour la cavalerie;

- ripenses (futurs limitanei), anciennes troupes régulières et auxiliaires sous le commandement de duces régionaux, stationnés le long du limes (zone d’opération militaire vers les frontières).

La défense de l’empire reposait sur ces troupes mais également sur les villes et les traités avec des peuples comme les Goths (332). Il réalisa également plusieurs autres réformes :

- suppression de la garde prétorienne remplacée par les scholes palatines.

- redéfinition du rôle des préfets du prétoire comme administrateurs de préfectures regroupant plusieurs diocèses et chargés des dépenses, des impôts, de l’approvisionnement, de la rétribution des fonctionnaires et fonctionnement de la poste.

- création de nouveaux offices :

- le magister officiorum pour diriger les onze scholes et la chancellerie;

- le questeur du prince pour représenter le prince au conseil;

- un comte des largesses sacrées et un comte des biens privés pour diriger le trésor.

Ces postes étant accordés à l’ordre équestre qui concentrait le pouvoir, tandis que l’ordre sénatorial, dépourvu de pouvoir politique, concentrait la majorité des richesses. Constantin fusionna donc les deux ordres en un seul ordre sénatorial hiérarchisé. Il était composé de deux milles membres issus de l’ordre sénatorial, de l’administration et des élites municipales, répartis entre le Sénat de Rome et de Constantinople (créé en 328).

- Cette réforme semble avoir eu pour conséquence de renforcer les aristocraties régionales.

- Donc l’augmentation des rivalités régionales (notamment Occident vs Orient)

Théodose institua la politique de sous-traitance de la défense à des troupes fédérées.

L’installation des « barbares » en Occident priva cette partie de l’empire d’importants revenus, notamment en provenance de l’Afrique en 439, menant à la disparition de cette partie de l’empire en 476.

THÈMES ET DOCUMENTS

L’empire au fil du temps

L’établissement du principat (p.18-19)

Un aureus frappé en 28 indique qu’Auguste a rétabli les lois et les droits du peuple romain. Sur le droit une tête d’Octavien porte la couronne de lauriers (triomphe) et la légende monétaire indique « IMP[ERATOR] CAESAR DIVI F[ILIUS] CO[N]S[UL] IV ». Au revers il est assis sur le siège curule et tient un rouleau de papyrus, symbolisant les lois rétablies.

Le principat se mit ensuite en place par étapes successives :

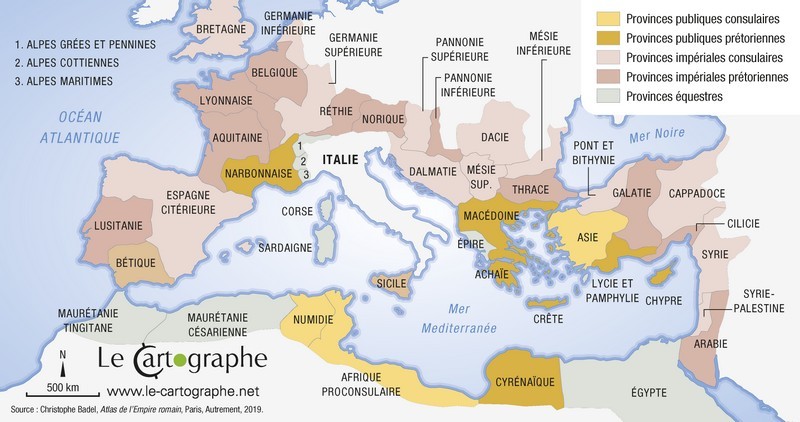

- 27 av. n. è. : Droit de gouverner pour 10 ans l’Égypte, les Gaules et la Syrie, provinces avec le plus de légions, tournées vers les frontières plutôt que vers le Sénat, qui conservait les légions d’Illyrie, de Macédoine et d’Afrique.

- 27 av. n. è. : Honneur de pouvoir accrocher une couronne civique au-dessus de sa porte et de faire accrocher un bouclier énumérant ses vertus dans la curie. On conserve aujourd’hui une copie en marbre du bouclier des vertus d’Auguste décrivant les quatre qualités d’Auguste : courage, clémence, justice et piété.

- 27 av. n. è. : Octroi du titre d’« Auguste »

- 23 av. n. è. : Abdication du poste de consul et attribution de la puissance tribunicienne (proposition de lois, assistance aux citoyens, veto).

- 23 av. n. è. : Conservation de l’imperium.

- 12 av. n. è. : Décès de Lépide et nomination en tant que « Grand pontife ».

- 2 av. n. è. : Octroi du titre « père de la patrie ».

Dans les Res Gestae divi Augusti Auguste se défend d’avoir voulu établir un pouvoir personnel : « 34. […] étant en possession du pouvoir absolu avec le contentement universel, le transférai la République de mon pouvoir dans la libre disposition du Sénat et du peuple romain. »

Mais Dion Cassius, au IIIe siècle, dans son Histoire romaine explique au contraire qu’Auguste avait concentré les pouvoirs auparavant exercés par divers magistrats républicains entre ses mains : « C’est ainsi que tous les pouvoirs du peuple et du Sénat passèrent aux mains d’Auguste : dès ce moment s’établit véritablement une monarchie […] ».

Les dynasties du Haut-Empire (p.20-21)

Après la mort d’Auguste, s’exprime un désir de continuité dynastique. La gemma augustae et la gemma tiberiana, des camées en onyx du Ier siècle de n. è. mettent en scène Tibère, en vainqueur des Germains, avec Auguste, Livie, Germanicus, Agripinne et ses fils dont Caligula, ainsi que Drusus, fils défunt de Tibère.

Quand Néron meurt sans descendance éclate une guerre civile. Vespasien instaure alors un principe dynastique, mais celui-ci est discrédité par le règne de Domitien. Nerva institua alors le principe de l’« adoption du meilleur » avec l’adoption de Trajan, une pratique perpétuée par Trajan et Hadrien (sans enfants), se reposant sur les adoptions et le mariage pour accroît la légitimité dynastique de successeurs choisis.

Un ensemble statuaire découvert à Ephèse représente l’adoption d’Antonin par Hadrien et l’adoption par celui-ci de Marc Aurèle et Lucius Verus, qui semble proéminent par rapport à Antonin et Marc Aurèle, indiquant qu’il était le destinataire ultime du pouvoir impérial.

Marc Aurèle ayant un fils, il renoua avec la succession dynastique, indiquant que le principe de l’« adoption du meilleur » était surtout une façade – les autres Antonins n’ayant surtout pas eu de descendance.

Septime Sévère se fit adopter à titre posthume par Marc Aurèle. La Tondo severiano, une peinture a tempera réalisée en Egypte, représente l’empereur Septime Sévère avec Iulia Domna et leurs enfants Caracalla et Geta (dont le visage est effacé du fait de la damnatio memoriae).

Les vicissitudes de l’empire au IIIe siècle (p.22-23)

Le IIIe siècle vit l’Empire entrer dans une période d’instabilité. Un bas-relief au Nord de Persépolis représente le triomphe de Chapour Ier sur Valérien (capturé en 260 de n. è.), dont il tient les bras et Philippe l’Arabe (vaincu en 244 de n. è.), le suppliant à genoux.

La même année, en 260 Simplicius Genialis, gouverneur de Rhétie, vainc les Juthunges et fait construire un autel à la victoire. C’est à cette occasion qu’il fit dédier un autel à la victoire à « l’empereur notre maître Postumus ».

Postumus, qui avait pris le pouvoir dans les Gaules et la Bretagne, ne manifestait aucune volonté de se séparer de l’empire romain, tel qu’on peut le voir sur un aureus à Postume, où il est représenté sur le droit avec la couronne de lauriers et l’inscription « POSTVMVS PIVS AVG[VSTVS] ».

Gallien, empereur en Italie, voulut redresser la situation, mit fin aux persécution des chrétiens et développa un intérêt pour le néoplatonisme et l’hellénisme, ce qui est exemplifié par un aureus du IIIe siècle représentant Gallien sur le droit avec un couronne d’épis de blé, l’assimilant à Déméter puisqu’il s’était initié aux mystères d’Eleusis.

Il faudra attendre le règne d’Aurélien en 270-275 pour une réunification de l’empire.

Un nouvel Empire romain ? (p.24-25)

En 287, faute d’héritiers, Dioclétien s’associa à Maximien. Il prit le titre de Jovien (Jupiter) et Maximien celui d’Herculéen (Hercule), affirmant ainsi leur lien divin.

En 293, ils désignèrent Constance Chlore et Galère comme césars. Dioclétien et Maximien, considérés comme dii creatores (dieux créateurs), restaient supérieurs aux césars, dits dii geniti (engendrés par les dieux). Malgré une égalité de principe avec Maximien, Dioclétien dominait le conseil impérial. La sacralisation du pouvoir visait à prévenir les usurpations. Désormais, seuls les Augustes choisissaient leurs successeurs, excluant le Sénat du processus.

Cependant, l’ambition des fils de Constance Chlore et Maximien, Constantin et Maxence, fit voler ce système en éclats. Constantin, devenu empereur unique en 324, fit ériger une immense statue colossale dont subsiste aujourd’hui une tête en marbre.

À Venise, sur la place Saint-Marc, des sculptures en porphyre rouge représentent quatre empereurs : les tétrarques ou peut-être Constantin et son père, voire Constantin et ses fils. En tenue militaire, ils portent le paludamentum, manteau pourpre des imperatores, symbole du pouvoir impérial. Leur représentation est schématique : les plus âgés (barbus) tiennent les plus jeunes (glabres) par l’épaule.

Sous Constantin, la couronne de lauriers fut remplacée par le diadème et la chaise curule par le trône. Le globe surmonté d’une victoire et le sceptre devinrent des insignes impériaux. Dès Dioclétien, le rituel imposait de se prosterner devant l’empereur et de baiser le bas de son paludamentum.

Le Disque de Théodose, un plat en argent, représente Théodose Ier aux côtés d’Arcadius (co-empereur d’Orient) et de Valentinien (empereur d’Occident). Ils portent une nimbe, leurs traits sont idéalisés et ils dominent les soldats et le fonctionnaire par leur taille.

Les invasions (p.26-27)

Les incursions barbares au IVe et Ve siècle n’avaient plus pour seul objet le pillage, mais aussi l’installation dans l’empire pour ses ressources et sa sécurité. Les empereurs ont mal estimé les menaces sur le Danube et les menaces intérieurs, privilégiant souvent la menace perse. C’est ce qui permit la victoire des Goths en 378 à Andrinople, raconté par Ammien Marcellin dans ses Histoires.

Le sac de Rome en 410 fut interprété de façons différentes par Jérôme dans ses Correspondances et Augustin dans ses Sermons :

- Jérôme y voit l’accomplissement des prophéties de la Bible :« […] Elle est prise la ville qui a pris l’univers entier, que dis-je ? Elle périt par la famine avant de périr par le glaive […] »

- Augustin réfute l’idée que le sac serait lié à l’abandon du culte traditionnel romain, et rappelle que Rome est vouée à disparaître comme toute construction humaine : « Cette ville qui vient d’être incendiée alors que les chrétiens offrent partout leurs sacrifices, comme ils disent, avait été deux fois réduites en cendres pendant qu’on y offrait des sacrifices aux divinités païennes… ».

La disparition de l’Empire romain en Occident (p.28-29)

Sur le Diptyque en ivoire du consul Anicius Petronius Probus (406) Honorius est représenté avec tous les insignes du pouvoir impérial : diadème, globe surmonté d’une victoire et sceptre.

Pourtant le pouvoir est exercé par Stilicon qui est marié à Serena, la nièce de Théodose, et qui a marié sa fille Marie à Honorius. Sur un diptyque en ivoire représentant Stilicon, Serena et leur fils Eucherio Stilicon est représenté avec une lance, un bouclier et le manteau du commandant en chef romain attaché par un fibule.

[…]

L’État et la société

Le gouvernement de l’empire (p.30-31)

Auguste s’est installé sur la colline Palatine à Rome, lieu de résidence des empereurs jusqu’au IIIe siècle. La colline est demeurée un chantier jusqu’aux Sévères :

- Les archéologues distinguent une partie publique (la Domus Flauia) et une partie privée (la Domus Augustana) et une partie ayant permis de résidence aux héritiers sous les Antonins (la Domus Tiberiana)

- Dans la Domus Flauia on identifie la salle d’audience et la salle à manger. L’étage supérieur permettait d’assister aux courses du Circus maximus.

Le personnel, composé d’esclaves et d’affranchis, assumait des taches d’intendance et de secrétariat (les bureaux palatins).

Tibère s’entoura d’un conseil restreint et le terme amicus devient un terme officiel pour désigner tous les membres du conseil. Les comes (compagnons) l’accompagnaient dans ses campagnes militaires. Alors que Claude est entouré d’affranchis, Hadrien s’entoure de juristes de l’ordre équestre, jusqu’à ce que sous les Sévères le bureau, présidé par le préfet du prétoire, fonctionne en autonomie.

Dans son Histoire romaine Dion Cassius décrit le fonctionnement des provinces sous Auguste. Les légats d’Auguste propréteurs, issus de la classe sénatoriale, dirigeant les légions au nom de l’empereur qui en tirait toute la gloire, seule l’Égypte, était réservée aux équestres. D’autres chevaliers, les procurateurs, étaient chargés de l’administration du fisc et des domaines du prince.

Les provinces publiques étaient gouvernées par des proconsuls tirés au sort chaque année, tandis qu’un questeur y percevait les impôts.

Sénateurs et chevaliers (p.32-33)

Auguste limita le nombre de sénateurs à 600 et encouragea l’endogamie sénatoriale par une loi matrimoniale. Pour résoudre les dissensions entre sénateurs et chevaliers il établir deux niveaux de cens : 1 million de sesterces pour les sénateurs et 400 000 pour les chevaliers.

On peut voir une représentation de cette classe sénatoriale, devenue héréditaire, sur le sarcophage d’Acilia daté au IIIe siècle, où un bas-relief les représente portant la tunique laticlave, décorée d’une large bande pourpre.

Une inscription du milieu du IIe siècle retrace la carrière d’un sénateur honoré par Tivoli, consul et membre de collèges sacredotaux, ayant alterné les fonctions civiles et militaires avec l’appui de l’empereur.

Les membres de l’ordre équestre, non-héréditaire, portaient un anneau d’or et la tunique angusticlave, décorée d’une fine bande pourpre. Sous Auguste ils occupaient des fonctions militaires importantes dans l’armée, avec le grade de tribun militaire dans les légions commandées par les légats d’ordre sénatorial.

Le bas-relief du sarcophage de Ludovisi daté du IIIe siècle représente une scène de bataille, témoignant de l’attachement des hauts dignitaires romains à la fonction militaire

Une inscription de 105 apr. J.-C. rend compte de la perméabilité entre les deux ordres, par l’exemple de Caius Minicius, un chevalier qui fait carrière dans l’armée jusqu’à devenir procurateur sous Vespasien et finit responsable de l’approvisionnement de Rome et d’Égypte.

L’armée romaine (p.34-35)

Les bas-reliefs de la Colonne Trajane représentent la conquête de la Dacie sur une spirale de 40 mètres de hauteur.

Auguste avait fixé à 12 années le service de ces soldats et leur interdit de se marier, octroya une exemption fiscale aux vétérans et leur famille directe. Cette exemption fut limitée à la famille résidant avec eux sous les Flaviens et supprimée sous Septime Sévère. Les légionnaires et les prétoriens recevaient une prime de congé, mettant fin aux demandes de terres.

Sous Claude le concubinage fut autorisé, et le mariage probablement toléré pour les pérégrins qui devaient servir 25 ans. Claude fut également le premier à octroyer systématiquement la citoyenneté romaine aux soldats en sortie de charge et à leurs descendants, par le biais de constitutions. Les soldats concernés pouvaient en demander une copie, authentifié par sept témoins, appelée diplôma, dont on a retrouvé de nombreux exemples.

A partir de Tibère on retrouve des stèles funéraires de soldats avec leurs décorations ,leur gade et les étapes de leurs carrières. Ces représentations privées, à l’opposé des représentations publiques (comme la Colonne Trajane) se firent de moins en moins guerrières – en tunique ou en toge, pour symboliser l’accès à la citoyenneté, parfois avec un rouleau de papyrus.

Citoyens romains, pérégrins et esclaves (p.36-37)

En Italie près d’un tiers de population était servile au Ier siècle. Ils pouvaient être affranchis ou acheter leur liberté, devenant alors des citoyens romains clients de leurs anciens maîtres. Auguste limita le nombre d’affranchissements simultanés et les obligea à léguer une part de leur héritage à leurs anciens maîtres et leur interdit de briguer les magistratures locales.

Pourtant ils pouvaient occuper des fonctions importantes au sein des bureaux palatins, au point où Tacite et Pline le Jeune dénoncèrent l’influence de Pallas, a rationibus de Claude. Pour cette raison Tibère réserva la fonction d’a rationibus aux chevaliers.

Les pérégrins étaient les personnes libres de l’empire et pouvaient accéder à la citoyenneté par la promotion de leur cité ou à titre individuel par l’armée ou la faveur du prince. La Table de Banasa une inscription en bronze retrouvé au Maroc qui fait état de la décision de Marc Aurèle en 177 d’accorder la citoyenneté romaine à un chef Maure et sa famille, et confirmant que ces personnes n’étaient pas exemptes des devoirs envers leurs communautés d’origine (impôts).

La constitution antonine, dont on a retrouvé un fragment de papyrus, accorda à toutes les personnes libres de l’empire la citoyenneté romaine, à l’exception des « déditices » – probablement des peuples récemment vaincus.

Un ou des mondes romains

Une Rome en marbre (p.38-39)

Auguste créa douze cohortes dont 9 prétoriennes – chargés de sa protection – et 3 urbaines – chargées de la police sous les ordre du préfet de la Ville. Ils furent renforcés par 7 cohortes affectées à la police nocturne et la lutte contre les incendies.

Il confia également l’annone – le ravitaillement de Rome – à un préfet équestre et divisa la ville en quatorze régions dirigées par un magistrat – chargé du recensement et des distributions.

Auguste confia l’aménagement à des curateurs sénatoriaux chargés de l’entretien des voies, de la distribution de l’eau, des constructions, des lieux publics et de l’entretien des égouts.

L’empereur récompensait la participation du peuple de Rome à la domination du monde par la construction d’édifices publics : utilitaires (marchés, aqueducs, entrepôts), loisirs (portiques, thermes, édifices de spectacles). Soucieux de ne pas paraître pour un roi, Auguste préféra édifier des symboles dynastiques, dont le mausolée ou l’autel de la Paix Auguste dont on conserve les vestiges représentant Enée, Romulus et Rémus allaités par la louve, ainsi qu’une procession d’Auguste avec sa famille.

Au contrait, Néron profita de l’incendie de 64 pour concevoir un palais de 80ha, nécessitant de nombreuses expropriations, le projet fut abandonné à la faveur des thermes de Titus et Trajan.

Un peut reconstituer la topographie romaine grâce à la Forma Urbis, exposée dans le siège de la préfecture de la Ville et dont on a retrouvé des fragments en majorité d’époque sévérienne.

Les provinces gauloises (p.40-41)

[…]

Rome en Afrique (p.42-43)

En 100 Trajan fonda une colonie à Tigmad, selon un plan orthonormé avec un cardo et un decumanus, une enceinte détruite du fait de l’expansion urbaine, un forum, une basilique, une curie et un théâtre construit en 168. On y trouve également un Capitole (temples de Jupiter, Junon et Minerve), un temple du génie de la colonie, une tuilerie, une briqueterie, des ateliers de métallurgie et un marché, en dehors de l’enceinte initiale.

L’inscription d’Henrich Mettich, datée de 115 à 117 accordait des métayers à un usage personnel à condition de remettre une partie des produits et de six jours de corvée sur le reste du domaine. Cette inscription s’adressait à des personnes libres, le rôle des esclaves semblant restreint. Ces colons devaient à tout de rôle veiller à la sécurité du domaine.

Au IIe siècle l’Afrique est devenue non seulement le grenier à blé de Rome mais aussi son premier fournisseur d’huile et de céramique sigilée. La Maurétanie fournissait un garum réputé et l’Afrique des animaux sauvages pour les spectacles.

Lepcis Magna était un ancien comptoir phénicien, débouché de la route la plus courte vers l’Afrique subsaharienne. La cité obtint le statut de fédérée, avant d’être rétrogradée par César et exempte par Auguste, elle conserva donc les magistratures puniques (les suffètes) jusqu’au règne de Vespasien qui en fit un municipe latin. Trajan en fit une colonie romaine honoraire.

Lepcis Magna avait adopté le modèle urbanistique romaine : forum, curie, basilique, temple de Rome et d’Auguste, Capitole, thermes, théâtre, amphithéâtre et cirque. Deuxième ville d’Afrique, elle devait sa prospérité à l’exportation d’huile, et la prise de pouvoir par Septime Sévère, qui lui accorda le droit italique avec l’exemption d’impôts. Septime Sévère honora la ville avec un arc tétrapyle au croisement du cardo et du decumanus, une rue à portiques, deux forums et une basilique supplémentaires.

L’Orient romain (p.44-45)

L’Orient malgré sa diversité était uni par l’usage de la langue grecque par ses élites.

Athènes reçut une attention particulière de César, de Marc Antoine, d’Auguste et surtout d’Hadrien. Ce dernier se fit nommer archonte et fut initié aux mystères d’Éleusis. Il dota la ville d’un nouveau quartier, acheva la construction de l’Olympieion et édifia le temple de Zeus et d’Héra. Hérode Atticus, exemplifie la façon dont certaines riches familles dominaient la vie municipale, grand prêtre du culte impérial à Athènes, il finança la construction d’un stade et en 161 d’un Odéon dit « d’Hérode Atticus » au pied de l’Acropole.

L’Égypte était une exception car elle ne comptait que quatre cités grecques : Alexandrie, Naucratus Ptolémaïs et Antinoopolis. Le reste du territoire était soumis à l’administration centralisée, bien que les notables grecs, les nomes, avaient un statut privilégie.

Les portraits du Fayoum peints sur bois et parfois sur toile pour être placés sur la momie du défunt, témoignent de la diffusion de la momification et de la diffusion du goût pictural.

Les échanges économiques (p.46-47)

L’empire romain était en majorité peuplé de ruraux et la richesse essentiellement agricole, les propriétaires étaient donc puissants.

- Les Grands propriétaires étaient majoritaires en Italie, en Afrique et dans les Trois Gaules.

- Les petits propriétaires étaient majoritaires en Narbonnaise, en Hispanie, Illyrie, en Asie et en Syrie.

L’esclavage, le plus concentré en Italie et en Sicile, tend à être remplacé par le métayage – la location de parcelles par des libres (les colons) moyennant une partie de la production et des jours de corvée sur le domaine, organisé autour de la villa.

Le port de Carthage fut aménagé en raison des besoins de l’annone. Claude fit aménager un bassin à Ostie, doublé d’un port hexagonal et d’un canal vers le Tibre par Trajan.

Rome s’est emparée de régions riches en minerais (Dacie, Hispanie), exploitées par l’empereur.

Au Ier siècle l’Italie cesse d’exporter et importe de plus en plus (de 95 % à 40 % de vin italien à Ostie), à la fin du IIe siècle tout la céramique venait de l’extérieur (colline du Testaccio).

Les frontières du monde romain (p.48-49)

A l’origine le terme limes désignait des passages ouverts en territoire ennemi, auxquels on ajouté des voies reliant les établissements miltiaires en s’appuyant sur les éléments naturels (rivières, montagnes…). Ce réseau fut complété par des infrastructures militaires (points d’appui, camps, fortins, tours de guets, fossés, murailles, palissades).

Le mur d’Hadrien relevait plus de l’exception que de la norme. Haut de 4,2m et épais de 3m sur 67km doublé d’une levée de terre de 6m et de fortins construits chaque mille romain et des tours de guet tous les tiers de mille. Sa construction en 122 sur ordre d’Hadrien témoigne d’une rupture avec la politique expansionniste de Trajan et l’institution d’une politique défensive.

La frontière rhéno-danubienne, complété par les champs décumates, fut protégée par une palissade en bois sur une terre de levée longue de 382km délimité de deux fossés, des tours, des fortins et un réseau de routes.

En Afrique et en Orient les déserts offraient une protection naturelle.

Le limes servait autant à canaliser ou contrôler les populations frontalières que de lieu d’échanges et de limite du monde civilisé.

Les nouvelles capitales de l’empire (p.50-51)

A partir de Septime Sévère les empereurs furent de moins en moins présents à Rome du fait des circonstances militaires. Le pouvoir impérial devint itinérant et fut démultiplié sous la Tétrarchie, contribuant à l’émergence de capitales régionales. Rome devint un centre symbolique de l’empire.

A Rome, les activités de construction furent limitées à l’entretien (excepté sous Maxence de 306 à 312) qui se déployèrent dans les nouvelles capitales. Rome devint une ville-musée où les empereurs faisaient ponctuellement de fastueuses entrées cérémonielles.

Les nouvelles capitales furent Sirmium, Nicomédie, Milan et Trêves, plus proches des fronts militaires. Les résidences impériales, appelées praetorium ou castrensis, furent qualifiées de sacrées, et se situaient sur un axe allant de la Mer du Nord à Mer Noire, vitale pour la défense et les communications. On y associait souvent un mausolée, comme dans le palais de Dioclétien et de Galère, qui y associa également l’arc de Galère, un arc à trois baies commémorant ses victoires sur les Perses. On y associa souvent un cirque, lieu d’échange entre l’empereur et le peuple.

Constantinople fut fondée en 324 selon les rites traditionnelles, et on y trouva autant des temples païens (notamment la triade capitoline) que des églises martyriales et que dédiées à des entités abstraites (par ex. la Sagesse, future Sainte-Sophie). La situation géographique de la ville, entre le front du Danube et de l’Orient, était stratégique.

Culture et religion

Les religions à Rome (p.52-53)

Le religion romaine était communautaire, elle ne reposait pas sur des choix spirituels individuels mais collectifs. Tous les actes importants de la vie privée et publique revêtait une dimension religieuse, permettant d’attire la pax deorum – la bienveillance des dieux.

La religion publique était complètement intégrée aux institutions.

Les prêtres assistaient les magistrats dans leurs fonctions religieuses (par ex. les augures pour les auspices). Certains incarnaient une divinité (ex : les flamines et les vestales) et toutes étaient intégrées à un collège. Les vestales, seules femmes rémunérées de la cité, étaient recrutée à entre six et dix ans, entraînées pour dix ans, exerçaient leur sacerdoce dix ans et et entraînaient les nouvelles recrues dix ans. Vouées à la chasteté, elles résidaient sur le forum où elles entretenaient le feu de Vesta, tel qu’attesté sur une inscription sur la base d’une statue dans l’atrium de Vesta.

Le sacrifice était un rite essentiel permettant d’adresser une offrande aux dieux. Un fragment de bas-relief provenant du Champ de Mars daté vers 15-16 représente une scène de sacrifice au dieu Mars. Les victimes sont conduites en procession par des magistrats, des victimaires, des joueurs de flûte et des citoyens. Les animaux sont tués pour analyser ensuite les exta afin d’y lire l’avenir.

Ce culte était compatible avec des cultes étrangers, comme celui de Mithra, dont on a retrouvé des sanctuaires de Mithra dans des grottes à Rome.

Le culte impérial (p.54-55)

Dès la mort, on théorisa la divinisation de César.

Auguste s’associa à la déesse Rome, malgré la mise en place de cultes en Orient. A Rome il associa le culte de son génie (ses qualités innées) au culte des lares, divinités protectrices des carrefours et des quartiers. Ce culte se diffusa dans les provinces occidentales avec le culte du numen d’Auguste.

Ce fut le cas l’autel de Rome et Auguste à Lyon, représenté sur une pièce de bronze d’époque impériale frappée à Lyon.

Auguste fit bâtir un mausolée sur le Champ de Mars, et y fit déposer les cendres de sa famille.

Un culte public fut rendu à ses petit-fils Lucius et Cassius à Nîmes dans la maison carrée, témoignant de la diffusion de l’idée dynastique.

Le cortège funéraire d’Auguste associa les rituels funéraires de l’aristocrate au cérémonial du triomphe. Un sénateur affirma avoir vu Auguste s’élever vers les cieux porté par un aigle pour rejoindre les dieux. Un sénatus-consulte ratifia sa divinisation, que le Sénat accordera par la suite aux candidats qu’il jugeait méritants de la recevoir.

Le Sebasteion d’Aphrodisias est un témoignage d’un édifice, vaste portique, construit pour remercier les empereurs Tibère et Néron des privilèges accordés à la cité. Comme dans l’autel de la paix à Rome, on y trouvait des statues de la famille impériale.

Le pouvoir impérial, les juifs et les chrétiens (p.56-57)

Les Juifs bénéficiaient d’un statut particulier que leur permettait de sacrifier à leur dieu pour l’empereur. Mais en Judée la pression fiscale, le messianisme et les dissensions avec les Grecs aboutirent aux révoltes de 66-74 et de 132-135. Jérusalem fut rasée et les Juifs durent s’exiler.

La synagogue de Doura-Europos édifié par des juifs-hellénisés témoigne par ses scènes picturales bibliques de 244-245, pourtant interdites dans le judaïsme, de l’hybridation culturelle.

La correspondance de Pline le Jeune avec Trajan, révèle une tolérance limitée de l’empereur, ordonnant à Pline de ne poursuivre que les chrétiens qui furent dénoncés et devaient se faire pardonner par un sacrifice. En effet les chrétiens étaient tenus pour suspects du fait de leur refus de sacrifier dans le cadre du culte impérial.

Les premières poursuites systématiques eurent lieu sous Trajan Dèce en 249 avec distribution d’un libellus, dont on conserve des exemples papyrologiques, pour certifier de la bonne pratique du culte. Deux édits de Valérien en 257 et 259 interdirent à nouveau la religion chrétienne, sous peine de travaux forcés ou de mort en cas de récidive. Gallien mit fin à ces persécution en 260.

Dioclétien entreprit des réformes pour la cohésion de l’Empire. Selon Eusèbe de Césarée dans son Histoire ecclésiastique un premier édit ordonna la destruction des lieux de culte, la confiscation des livres sacrés et des objets de culte, ainsi que la déchéance des chrétiens au service de l’empereur. Un deuxième décret prévoyait l’emprisonnement du clergé chrétien et un troisième l’amnistie des chrétiens acceptant de sacrifier aux dieux traditionnels. Cette persécution fut abandonnée par l’édit de Milan en 313.

Un empire chrétien (p.58-59)

L’édit de Milan est présenté dans son intégralité par Lactance dans De la mort des persécuteurs : « Moi, Constantin Auguste, ainsi que moi, Licinius Auguste, […] nous avons cru devoir régler en tout premier lieu, […] celles sur lesquelles repose le respect de la divinité, c’est-à-dire donner aux chrétiens comme à tous, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix […] »

L’église d’Afrique était marqué par le schisme des donatistes. Ailleurs les chrétiens s’affrontaient dans des querelles théologiques, notamment sur la question de la nature du père et du christ. Pour cette raison Constantin convoque le concile de Nicée en 325, définissant le dogme de la Trinité.

Julien fut le seul empereur à ne pas être chrétien. L’empereur romain, chez Eusèbe de Césarée, apparaissait comme le délégué de Dieu sur terre. Ses décisions devaient mener le peuple vers la cité céleste.

Pourtant le pouvoir impérial reposait toujours sur l’imperium et la puissance tribunicienne. Gratien fut le dernier grand pontife, et reçut l’apothéose au moins jusqu’à Honorius.

Constantin favorisa la christianisation en faisant du Dimanche un jour férié, en exemptant le clergé d’impôts, et en reconnaissant un droit de juridiction aux évêques en 318. Le célibat fut autorisé et le divorce réglementé.

L’édit de Thessalonique en 380, interdit les sacrifices et fit du christianisme la religion officielle de l’empire romain.

Constantin fit construire des lieux de culte chrétiens à Rome comme à Constantinople : Saint-Jean de Latran, Vatican. Le mausolée de Galla Placidia à Ravenne, est un exemple de l’association de l’architecture chrétienne et gréco-romaine.

Éducation et culture (p.60-61)

[…]

Loisirs et spectacles (p.62-63)

Les théâtres et les amphithéâtres offraient le reflet d’une société parfaitement hiérarchisée, des sénateurs en bas, à la plèbe plus haut, les femmes au dernier rang.

Bien que les julio-claudiens firent construire plusieurs théâtres, le genre était en déclin et à la fin du Ier siècle il était surtout pratiqué dans les demeures aristocratiques, sous forme du mime réalisé par plusieurs acteurs associant chant, récitation, musique, acrobatie et danse, ainsi que le pantomime où un seul acteur associait toutes ces formes.

Les flaviens et les antonins favorisèrent la construction d’amphithéâtres – pour les combats de gladiateurs – et de thermes – des « palais du peuple » souvent associés à des bibliothèques et des palestres. Le théâtre de Bosra atteste de la diffusion de ces lieux de spectacle dans les provinces.

Les combats de gladiateurs sont interdits par Constantin, car condamnés par les chrétiens, mais sont attestés jusqu’au Ve siècle.