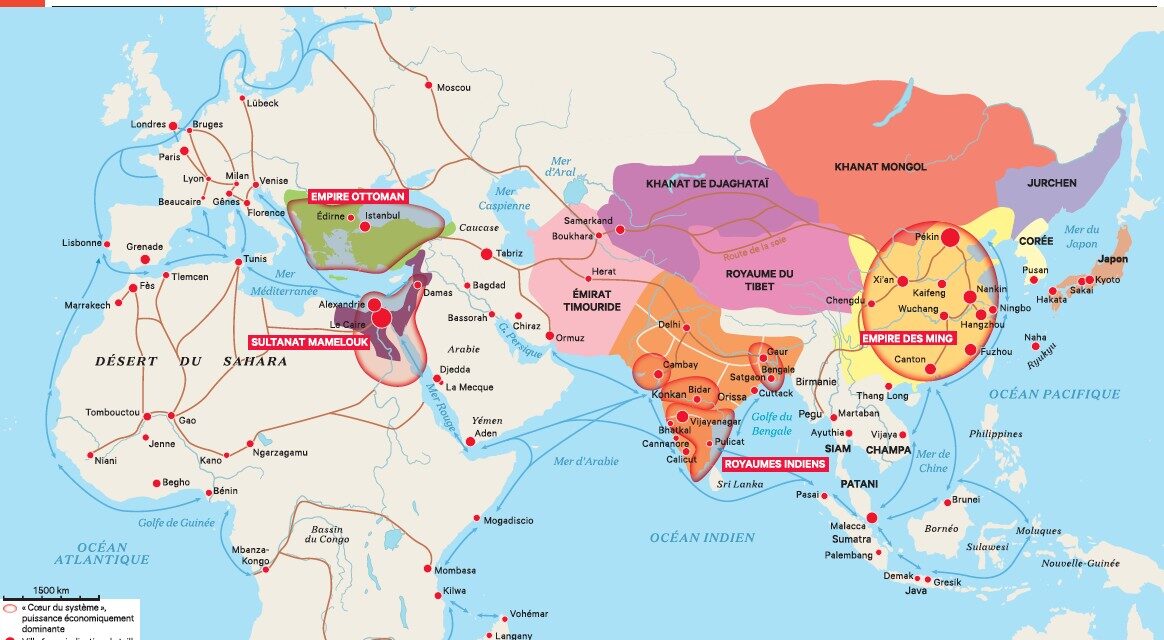

L’analyse système-monde repose sur la relation entre un cœur, des semi-périphéries et des périphéries. Le système-monde implique donc une hiérarchie cœur/périphérie. Parallèlement à Immanuel Wallerstein, plusieurs chercheurs (historiens, économistes et anthropologues) ont contribué à renforcer cette analyse relationnelle en questionnant sa portée dans d’autres parties du monde que la Méditerranée et à d’autres époques que l’âge moderne (européen). Cette fiche propose une synthèse de ces différentes recherches. Elles complexifient l’analyse wallersteinienne et apportent des concepts supplémentaires à la mise en application d’une histoire globale.

Plan de la fiche

I. Cœur/Périphérie pour Kajsa Ekholm et Jonathan Friedman: l’analyse des structures

II. Cœur/Périphérie pour Michel Bruneau et Victor Lieberman : l’Etat-segmentaire et la cité-Etat maritime

III. Cœur/Périphérie pour Andre Gunder Frank et Barry Gills : le rôle des marges ou hinterlands

IV. Cœur/Périphérie pour David Wilkinson : l’extension de l’oikumene par l’intégration perpétuelle à la civilisation centrale

V. Cœur/périphérie pour William McNeill : l’analyse des réseaux et de la connectivité et de la rencontre entre les civilisations

VI. Cœur/périphérie pour Christopher Chase-Dunn et Thomas Hall : relations intersociétales et typologie des systèmes-monde

I. Cœur/Périphérie pour Kajsa Ekholm et Jonathan Friedman : l’analyse des structures

Dans leur réflexion datée du début des années 1980, Ekholm et Friedman (« ‘Capital’ Imperialism and Exploitation in Ancien World-Systems », Review, 6, 1982, p. 87-109) redéfinissent les relations centre-périphérie au sein des systèmes-mondes antiques, qu’ils qualifient de « capitalistes-impérialistes ». Ils observent en particulier les « chaînes de produits » ou « filières » entre les centres d’impulsion impériaux et les périphéries qui leur fournissent les matières premières.

Pour eux, le « cœur » est le centre de la production industrielle la plus avancée basée sur les matières premières et les produits semi-finis importés de la « périphérie ». En échange de la fourniture de ces biens bruts, la périphérie obtient une partie des produits manufacturés du centre. Ce faisant, le centre entretient une relation inégale avec la périphérie et la place dans une position dépendante. Pour durer, la domination du centre doit s’efforcer de maintenir cette dépendance de toutes ses périphéries, au risque de voir naître un possible rival. Le maintien même du centre dépend donc de sa capacité à dominer une base de ressources supra locale. La Mésopotamie est l’exemple le plus clair de la mesure dans laquelle la base industrielle d’un centre peut être importée.

Mais les relations centre/périphérie ne sont pas nécessairement définies en fonction de leur modèle d’import-export. Ainsi, il n’est pas nécessaire qu’un centre soit le seul lieu de fabrication industrielle dans le système, ou que la périphérie soit le seul fournisseur de matières premières. Contrairement à ce qu’écrit Wallerstein, une relation fondée sur une division technique du travail ne correspond ni aux mécanismes de développement, ni au fonctionnement des systèmes globaux. Les relations centre/périphérie se réfèrent plutôt à des positions structurelles différentes par rapport à l’accumulation totale. La possession de marchandises extrêmement « précieuses » comme l’argent (Athènes) permet d’accumuler une part disproportionnée de la production du système plus vaste. Si Athènes n’avait fait qu’importer et exporter des marchandises, elle ne serait jamais devenue un grand centre. Mais c’est aussi l’incapacité d’Athènes (comme de la Mésopotamie) à monopoliser le commerce régional, qui a provoqué la chute rapide du cœur.

L’accumulation de richesses était, en premier lieu, le résultat de tributs et de pillages militaires à grande échelle, de profits mercantiles et d’exportations d’argent. Cette accumulation primaire a jeté les bases d’une formidable expansion de la production industrielle. D’une manière générale, l’accumulation industrielle de la richesse à partir du système plus large se fait bien avant la production domestique. Cette « accumulation primitive » initiale et souvent continuelle a toujours pris la forme de tributs, de butin et d’énormes profits mercantiles.

Dans tous les cas, les relations cœur/périphérie sont, dès la Haute Antiquité, des processus impérialistes puisque pour s’imposer, le cœur doit accumuler des richesses qu’il prélève sous des formes variées (tribut, échanges commerciaux, cadeaux, pillages…) sur une zone élargie. De plus, ces structures sont très instables puisque les centres restent toujours vulnérables face aux périphéries qu’ils ne peuvent pas contrôler. C’est ce qui explique d’ailleurs les transitions hégémoniques, un nouveau cœur étant peu à peu en mesure de remplacer le cœur qui le tenait en soumission.

Comment définir la structure interne d’un cœur ? A partir de l’exemple mésopotamien et égyptien, Ekholm et Friedman décrivent un schéma descriptif qui contraste avec celui de Wallerstein. C’est que la réalité du « capitalisme » n’est pas la même entre l’Antiquité et la période qui suit les grandes découvertes : dans le monde antique, c’est une compétition dans laquelle le prestige et le pouvoir politique prédominait, donc où la croissance industrielle, l’impérialisme et le profit étaient des phénomènes beaucoup plus marginaux qu’au XVIe siècle.

Vous souhaitez lire la suite ?

Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.