L’histoire globale, ou Global History, d’inspiration anglo-saxonne, propose une analyse du rôle des mondes non-européens dans l’histoire de l’humanité pour sortir à la fois des histoires nationales et des histoires eurocentrées. La théorie des systèmes-monde est une orientation historiographique spécifique à l’intérieur du vaste programme de la Global History, développée par Immanuel Wallerstein.

Cette fiche complète une précédente réflexion visant à différencier les formes historiographiques de l’histoire globale.

Plan de la fiche

I. Le concept de « système-monde » d’Immanuel Wallerstein

a. Une première définition (synthétique)

b. Le système-monde est une économie-monde

c. Le système-monde wallersteinien : interprétations

d. Comment le système-monde capitaliste s’est-il autant étendu ? Comment est-on passé du féodalisme au capitalisme ?

II. Un concept critiqué

a. Une critique valorise le maintien de l’Etat-nation comme principale échelle d’analyse historique

b. Une critique porte sur les erreurs théoriques du modèle

c. Un critique marxiste de Wallerstein : Robert Brenner

d. Une critique contre l’eurocenstrisme maintenu par l’analyse des systèmes-monde

e. Un critique parmi les historiens qui ont inspiré Wallerstein : Andre Gunder Frank

f. Une critique inspirée de l’histoire interconnectée / Entangled History : l’histoire hémisphérique

III. Des systèmes-monde ont-ils existé avant le XVIe siècle ?

a. Plusieurs historiens font remonter les systèmes-monde à des périodes antérieures au XVIe siècle

b. Une économie-monde européenne capitaliste et conquérante

c. Une réinterprétation des économies-monde et des empires-monde avant l’époque moderne

d. Conclusion : élargir le système-monde d’Immanuel Wallerstein à partir de l’histoire de l’océan Indien

IV. Le système-monde repose sur un fonctionnement marxiste de type centre/périphérie

a. Le modèle centre/périphérie

b. La place des semi-périphéries au sein du système-monde

c. De l’analyse centre/périphérie à l’étude des réseaux : une manière de moderniser les systèmes-monde

I. Le concept de « système-monde » d’Immanuel Wallerstein

Immanuel Wallerstein (1930-2019) est l’un des pionniers de l’histoire globale. Il est sociologue de formation, économiste et proche de Fernand Braudel. Né en 1930 dans une famille d’immigrants juifs allemands politiquement ancrés à gauche, il grandit à New York et entre à Columbia en 1947 pour y étudier la sociologie.

Militant marxiste et altermondialiste impliqué dans les manifestations américaines de 1968, il a passé beaucoup de temps en Afrique subsaharienne après la phase des indépendances. Il utilise ses lectures (notamment de Kondratiev, d’Andre Gunder Franck et de Karl Polanyi), ses observations et ses réflexions développées aux côtés de Fernand Braudel pour écrire The Modern World-System, en 4 volumes, parus de 1974 et 2011 (disponibles en ligne : http://pombo.free.fr/wallersteini.pdf ; http://pombo.free.fr/wallersteinii.pdf ; http://pombo.free.fr/wallersteiniii.pdf ; http://pombo.free.fr/wallersteiniv.pdf), et affiner ses propos dans des ouvrages connexes (The Capitalist World Economy, 1450-1640, 1979 ; World-Systems Analysis : Theory and Methodology, 1982 ; Historical Capitalism, 1983 ; Antisystemic Movements, 1989 ; Transforming the Revolution : Social Movements and the World-System, 1990 ; After Liberalism, 1995 ; World-system Analysis : an Introduction, 2004).

a. Une première définition (synthétique)

La liste des travaux commentant et développant la pensée d’Immanuel Wallerstein est très importante. Avant de l’exposer en détails, il est possible de le résumer avec les propres mots de Wallerstein dans Comprendre le monde :

« Il est important de noter la présence du tiret dans les termes systèmes-monde, économies-monde et empires-monde. Son but est d’indiquer que nous ne parlons pas de systèmes, d’économies ou d’empires concernant le monde entier, mais de systèmes, d’économies et d’empires qui constituent un monde (lequel, en général, n’inclut pas le monde entier). Il est important de bien comprendre ce concept initial essentiel : il énonce que les « systèmes-monde » désignent chaque fois une zone spatiale/temporelle qui traverse nombre d’unités politiques et culturelles, et qui constitue une zone intégrée d’activités et d’institutions régies par certaines règles systémiques »1.

Commenté par Philippe Norel2, Philippe Beaujard3, Chloé Maurel4, Patrick Manning5, Laurent Berger6, le « système-monde » de Wallerstein se mettrait efficacement en place à partir du XVIe siècle, lorsque l’expansion de l’espace géographique des Européens permet une division globale du travail au profit des puissances mercantilistes, coloniales et militaires.

|

La théorie générale des systèmes-monde (Chloé Maurel, Manuel d’histoire globale, p. 42-43) « La théorie des systèmes-monde est une approche multidisciplinaire à l’échelle macro. Elle affirme que ce sont les systèmes-monde (et non pas les États-nations) qui devraient être l’unité de base pour la division internationale du travail. Cette dernière diviserait le monde en pays du centre, de la semi-périphérie et de la périphérie. Les pays du centre se caractérisent par un haut niveau de qualification et une production intensive en capital, et le reste du monde se caractérise par un faible niveau de qualification, une production intensive en travail, et l’extraction de matières premières. Cela renforce constamment la domination des pays du centre sur les pays de la périphérie. Toutefois, ce système est en constante évolution, des États peuvent rejoindre le centre ou le quitter au fil du temps. Pour une certaine période, certains pays deviennent hégémoniques. Au fil des derniers siècles, ce statut a été détenu par les Pays-Bas, le Royaume-Uni puis les États-Unis. |

L’intérêt de cette théorie est double : elle permet de dépasser à la fois les approches nationales et l’eurocentrisme de l’historiographie classique. D’abord, l’Etat-nation n’est plus le cadre « normal » des études historiques car il est trop restreint ; puis, la mise en relation de différentes aires régionales démontre que l’Europe n’est pas à l’origine de toutes les innovations technologiques, culturelles, économiques, sociales que l’on a voulu lui reconnaître.

b. Le système-monde est une économie-monde

Pour Wallerstein, les systèmes-monde sont le fruit d’une réflexion de nature économique. Le sociologue cherche à montrer les conditions particulières qui auraient fait naître le capitalisme en Europe au XVI siècle. Il évoque alors des « économies-monde » (un concept développé par Fernand Braudel dans Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècles en 1979) considérées comme d’importantes zones géographiques au sein desquelles il existe une division internationale du travail et du capital qui permet d’unir et de consolider ses parties.

Une « économie-monde » est un vaste territoire, dynamique, limité dans l’espace, qui se suffit à lui-même, et polarisé par un centre qui diffuse son influence. L’« économie-monde » braudélienne insiste sur l’unicité du centre et accorde à la structuration des échanges la primauté sur la dimension idéologique et politico-militaire. Il s’agit d’un « morceau de la planète économiquement autonome, capable pour l’essentiel de se suffire à lui-même et auquel ses liaisons et ses échanges intérieurs confèrent une certaine unité organique ». Une économie-monde est donc un monde en soi, mais aussi une subdivision du monde, qui forme un Tout économique par-delà les frontières politiques et linguistiques.

Pour Braudel, l’économie-monde vénitienne des XIIIe-XVe siècles est définie par un certain nombre de traits caractéristiques. Ces caractéristiques (existence d’un centre clairement hégémonique et de périphéries bien délimitées, espace relativement circonscrit quoique ouvert, lenteur des transformateurs structurelles) ont inspiré la théorie de Wallerstein.

c. Le système-monde wallersteinien : interprétations

Résumons le modèle d’Immanuel Wallerstein.

Le système-monde que nous connaissons aujourd’hui remonte au XVIe siècle. Il se trouvait alors dans une certaine partie du globe, principalement au Nord de la Méditerranée et en Amérique. Au fil des siècles, il s’est étendu à toute la planète. Ce système a toujours été, depuis sa création, une économie-monde capitaliste.

C’est une économie-monde car elle forme un monde en soi dans lequel plusieurs organisations politiques, plusieurs groupes humains et plusieurs cultures/langues/religions collaborent pour qu’existe une division internationale du travail ainsi que des flux de marchandises, de personnes et de capitaux. La division internationale du travail et du capital serait apparue nettement dans l’Occident chrétien après la découverte du Nouveau Monde. L’entrée des métaux précieux en Espagne permet d’investir dans le commerce intra-européen et extracontinental, grâce aux premières organisations maritimes étatiques (Casa de Contratacion, Casa da Guiné…) et aux premières compagnies maritimes (Levant Compagny, East India Company/ EIC, Compagne Néerlandaise des Indes Orientales/VOC, Virginia Company, Compagnie française des Indes Orientales/CIO, Compagnie du Levant…) et de développer une industrie internationale.

L’économie-monde n’est pas homogène : elle rassemble une grande variété de cultures et de groupes humains. Ce qui unifie cette structure, c’est le capitalisme, grâce à la division du travail qui existe en son sein, pour lui permettre de durer.

Certes, le partage des tâches et le salariat existaient déjà au Moyen-Age occidental ; mais à partir du XVIe siècle, c’est la priorité donnée à une « accumulation illimitée du capital » qui rompt le féodalisme et fait naître le capitalisme moderne7. Désormais, les hommes d’affaire et les compagnies à monopole d’Etat accumulent du capital dans le but d’en accumuler encore et encore. Cela n’aurait pas pu être réalisé ailleurs car seule l’Europe a été capable de réunir, au même instant, l’absence d’un empire-monde écrasant, l’absence d’une insécurité liée aux invasions nomades, l’existence d’une économie de marché en place, la circulation des métaux monétaires en grande quantité, la crise des revenus seigneuriaux, un appareil d’Etat en cours de modernisation et de centralisation qui encourage le développement de technologies militaires, de transport et de communication suffisamment performantes pour coordonner sur de longues distances la complémentarité née de la division du travail.

Comme les économies-monde ne sont pas consolidées par une structure politique unique ou par une culture homogénéisée, les acteurs de l’accumulation illimitée (avec le soutien des Etats qui se constituent et se renforcent par la fiscalité) cherchent à étendre leur pouvoir économique sur de nouvelles périphéries qui leur permettront d’accumuler davantage de capital. Les Etat féodaux (Espagne, Portugal, France, Angleterre) ont besoin de ressources pour financer leur propre modernisation (c’est-à-dire pour transiter d’un Etat de justice à un Etat militaro-fiscal). Ils soutiennent donc cette expansion des marchés par des entreprises capitalistes par la participation militaire lors des phases de conquête des nouveaux territoires et par la constitution juridique des monopoles. En retour, la fiscalité leur permet d’accroître leur maîtrise militaire et administrative sur un domaine étendu8.

Ainsi, économie-monde et capitalisme vont de pair, et l’efficacité de la division du travail les fait tenir ensemble et constituent le système-monde.

C’est aussi ce que voient Sanjay Subrahmanyam et Serge Gruzinski dans une approche plus culturelle.

d. Comment le système-monde capitaliste s’est-il autant étendu ? Comment est-on passé du féodalisme au capitalisme ?

L’hypothèse de Wallerstein est que les territoires agricoles d’Europe occidentale ont atteint leurs limites de production au XVe siècle ; les Européens ont donc développé une agriculture céréalière destinée à l’élevage. Mais l’élevage a besoin de grandes superficies de terres. Ce phénomène coïncide avec l’expulsion des Italiens de Méditerranée orientale sous à la pression de l’Empire ottoman. Les marins, les financiers et les marchands italiens se tournent dès lors vers les rives de l’Océan atlantique. La découverte du continent américain se produit au meilleur moment. Commence alors la première phase d’expansion capitaliste, dans les grandes terres vierges des Caraïbes et d’Amérique du Sud. Les conquêtes menées aux XVe et au XVIe siècle par l’Espagne et le Portugal, grâce aux investissements des banquiers vénitiens et génois chassés de Méditerranée orientale par la poussée ottomane, ont visé à développer les capacités agricoles de l’Europe afin d’entraîner de nouveaux marchés. La deuxième phase se produit par la division axiale du travail entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques : tous les espaces du monde « européen » sont alors sur le point d’être interconnectés et interdépendants. Les transformations agricoles en Europe se doublent de la découverte de nouveaux produits coloniaux (sucre, tabac, coton…). Or, ces cultures de plantation sont aussi lucratives qu’elles sont exigeantes. Elles épuisent rapidement les sols et harassent les populations qui les cultivent. Les colons privilégient alors l’exploitation des esclaves africains. L’esclavage et la traite négrière contribuent à cette division internationale du travail qui accompagne l’expansion européenne, fondée sur des cultures lucratives mais humainement désastreuses, ainsi qu’une nouvelle hiérarchisation du monde9.

Le système-monde capitaliste européen s’est étendu au moment de crises cycliques. Le modèle wallersteinien s’appuie souvent sur les cycles d’expansion (A) et de stagnation (B) de Kondratiev. Lors des phases de retournement (1570-1590, 1690-1710, 1770-1790, 1870-1890, 1970-1990), la conquête de nouvelles régions, l’ouverture de nouveaux marchés et la conversion des entreprises (en d’autres mots : l’expansionnisme militaire, l’impérialisme, le colonialisme, puis les délocalisations) sont des réponses à une conjoncture défavorable au cœur du système-monde. Le transfert des activités économiques vers d’autres territoires et dans des secteurs plus profitables permet d’incorporer de nouvelles zones régionales, ce qui permet de résoudre les difficultés naissantes et de développer les interactions et les interdépendances entre les zones. Chaque pallier représente une nouvelle marche vers la mise en relation de l’ensemble des parties du monde. Wallerstein démontre, par exemple, que la décennie 1783-1793 représente l’apogée en Afrique et dans l’Océan indien du mouvement de transformation de la traite esclavagiste en une entreprise coloniale, l’approvisionnement accru en esclaves permettant à la fois aux financiers d’engager des investissements spéculatifs outre-mer et de fournir une plus grande main d’œuvre gratuite aux propriétaires des plantations.

II. Un concept critiqué

La proposition des systèmes-monde a cependant rencontré des oppositions dès les années 1980. De façon générale, l’analyse de niveau systémique a été rejetée dans une période où le structuralisme n’avait plus la même aura que dans les années 1960. Le système wallersteinien est aujourd’hui encore considéré comme trop stable et trop statique : il ne s’intéresse qu’aux structures et délaisse les agentivités (agency).

a. Une critique valorise le maintien de l’Etat-nation comme principale échelle d’analyse historique

D’autres critiques sont formées par les défenseurs de l’Etat-nation comme seule échelle valable de l’analyse historique. Le système sape les fondements des relations interétatiques en contraignant à passer du national au global. Pour certains historiens, le rapport de force géopolitique entre les Etats constitués continue de dessiner la hiérarchie du monde entre des Etats puissants et des Etats faibles ; l’erreur de Wallerstein est de penser que le capitalisme, en tant que puissance auto-génératrice, déciderait seul de la hiérarchisation du monde dans sa quête incessante de l’accumulation du capital (la « main invisible » des penseurs néo-smithiens).

b. Une critique porte sur les erreurs théoriques du modèle

D’autre part, les défenseurs de la théorie des systèmes-monde mettent en avant des procédés qu’ils considèrent comme évidents sans chercher à les démontrer. Le résultat est une conception trop unifiée et unilatérale, voire une « réification » et une « téléologie »10. On critique aussi son manque de finition théorique11 et la confusion permanente entre « système de production » et « mode de production »12. La proposition de Wallerstein (en 1974) ne peut pas être davantage qu’une description générale (une « macro-histoire ») parce qu’elle considère comme un acquis le processus qu’elle devrait expliquer. Elle tient pour évidentes des conditions qui ne le sont pas. Wallerstein aurait ainsi pu taire un certain nombre de contradictions propres à sa théorie13.

c. Un critique marxiste de Wallerstein : Robert Brenner

Le principal critique des systèmes-monde est Robert Brenner14. Celui-ci élabore une critique pro-marxiste des deux premiers volumes écrits par Wallerstein en s’appuyant sur les questions les plus importantes posées par les critiques marxistes de l’analyse des systèmes mondiaux. Brenner affirme que Wallerstein n’a pas compris plusieurs concepts d’Adam Smith et de Karl Marx. En assimilant capitalisme et économie-monde, Wallerstein néglige l’importance des rapports de classe et des luttes dans l’évolution historique. Le capitalisme transforme le contrôle sur les producteurs. La singularité du capitalisme, c’est de déposséder absolument les travailleurs de tout autre moyen de subsistance que le marché. Or, cette dépossession ne se serait pas produite avant l’expérience anglaise au XVIIIe siècle ! Alors, la « crise de l’économie-monde moderne » qu’observe Wallerstein au XVIIe siècle n’est pas une crise capitaliste : elle est toujours une crise féodale.

d. Une critique contre l’eurocenstrisme maintenu par l’analyse des systèmes-monde

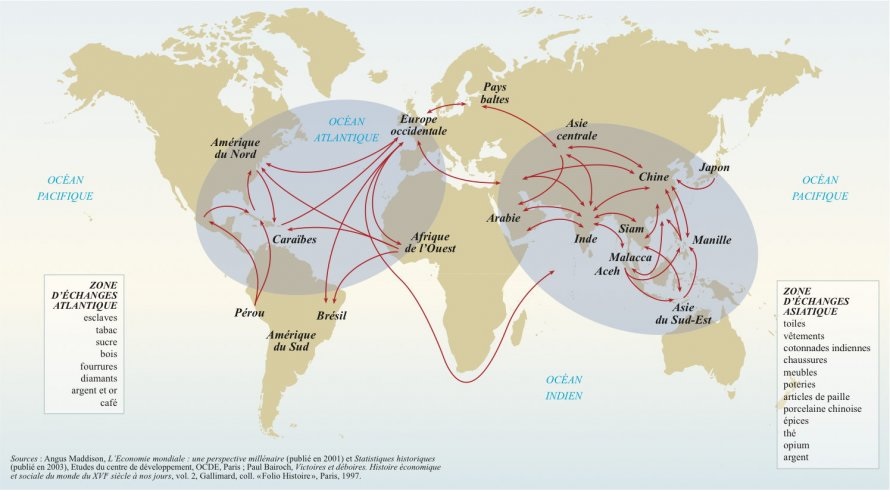

Dans une autre mesure, les chercheurs post-wallersteiniens regrettent également que l’approche des systèmes-monde, malgré ses promesses, soit demeurée eurocentrée. La carte présentée plus haut illustre l’existence de deux systèmes-monde simultanés sur la planète, qui correspond aux considérations scientifiques actuelles. Immanuel Wallerstein n’a jamais évoqué l’existence d’un système-monde asiatique. Pour lui, il n’en existait qu’un seul, en Méditerranée. L’Europe moderne serait le berceau du capitalisme et il n’imagine pas le développement du capitalisme ailleurs que dans cette zone. Quand il évoque l’océan Indien (et plus largement, l’Asie, caractérisée par des empires agraires et des petits Etats trop faibles pour dynamiser le progrès technique et créer des chaînes logistiques régionales), c’est pour en faire un monde « proto-capitaliste » qui devient, lentement, une périphérie du système-monde européen qui n’y est incorporée qu’avec l’impérialisme du XIXe siècle. Or, l’histoire de l’Océan indien conduit à relativiser l’idée d’une invention européenne du capitalisme, et à rendre à l’Asie et à l’Afrique leur « héritage volé »15. Les successeurs de Wallerstein ont clairement démontré que le capitalisme a sa source dans le système-monde afro-eurasien dont l’Europe, jusqu’au XVIe siècle, n’est qu’une périphérie.

e. Un critique parmi les historiens qui ont inspiré Wallerstein : Andre Gunder Frank

Pour Andre Gunder Frank, le raisonnement de Wallerstein comporte est contradictoire en lui-même et par rapport aux faits historiques. Son interprétation est trop contraignante (et même autocontraignante) car elle ne tient pas suffisamment compte du système mondial.

Le propos est complètement différent de celui de Robert Brenner. Selon Frank, l’erreur de Wallerstein n’est pas d’avoir abandonné l’échelle nationale : c’est d’avoir conservé une approche eurocentrée dans l’analyse d’un système qui ne peut se comprendre qu’en l’élargissant à l’échelle du monde.

Il résume 12 caractéristiques qui sont censées décrire l’économie-monde capitaliste :

- l’accumulation sans limites du capital en tant que sa force motrice ;

- une division axiale du travail qui entraîne une tension centre-périphérie, au point qu’il existe une certaine forme d’échange inégal d’ordre spatial ;

- l’existence structurelle d’une zone semi-périphérique ;

- le rôle important et constant du travail non salarié à côté du travail salarié ;

- la correspondance entre les frontières de l’économie-monde capitaliste et celles d’un réseau interétatique regroupant des Etats souverains ;

- la datation des origines de l’économie-monde capitaliste à une époque antérieure au XIXe siècle, sans doute au XVIe siècle ;

- l’opinion que cette économie-monde capitaliste a débuté dans une partie du globe (surtout en Europe) et a gagné par la suite le monde entier au moyen d’«incorporations» successives ;

- la présence dans ce système-monde d’États hégémoniques, dont la période d’hégémonie totale ou incontestée a toutefois été relativement brève ;

- le caractère secondaire des États, des groupes ethniques et des familles qui sont constamment créés et recréés ;

- l’importance fondamentale du racisme et du sexisme en tant que principes organisateurs du système ;

- l’émergence de mouvements antisystémiques qui simultanément minent et renforcent le système ;

- un modèle de rythmes cycliques et de tendances séculaires qui traduisent les contradictions inhérentes au système et qui expliquent la crise systémique que nous vivons actuellement.

A l’exception des 5e et 6e, toutes ces caractéristiques du système-monde au XVIe siècle s’appliquent également aux systèmes-monde antérieurs, qu’ils soient « capitalistes » ou non. A plusieurs moments de l’Histoire des civilisations, il s’est produit une croissance extensive rapide de la production, de la population et de l’accumulation du capital. Par exemple, la période 1050-1250 est marquée à la fois par une croissance européenne et par une croissance chinoise ; quelques siècles plus tôt, dans la Chine des Tang, l’Inde des Gupta, le califat abbasside et la Perse sassanide, mais aussi dans l’Empire romain et dans la Chine des Han, en Egypte et en Mésopotamie…

Pour sortir des contradictions de l’analyse de Wallerstein, il faut adopter une perspective « continuiste », ce qui laisse entendre que le système-monde ne serait pas né au XVIe siècle : il serait en réalité la continuité d’un système-monde né vers 5 000 avant J.C. et qui ne fait que s’étendre depuis le IVe millénaire avant l’ère conventionnelle16. Ce changement d’échelle est capital : pour comprendre la problématique de la transition en Europe, il faut commencer par regarder le système mondial qui la crée. En effet, pour trouver la solution au casse-tête wallersteinien, il faut regarder les transitions dans le système entier et considérer l’histoire de façon globale, en sortant du cadre trop étriqué de « l’Europe féodale ». Dans ces conditions, la « transition du féodalisme au capitalisme » ne serait en réalité qu’une nouvelle transition à ajouter à une longue liste plurimillénaire17.

Pour Victor Lieberman, comme pour Andre Gunder Frank, certaines des transformations décrites par Wallerstein en Europe entre 1450 et 1750 (consolidation territoriale, efficacité administrative accrue, monopolisation de la force, création de nouvelles formes de légitimité, homogénéisation culturelle et ethnique) ne sont pas spécifiques à « l’exception européenne » et peuvent également être observées en Asie du Sud-Est continentale. La façon dont Wallerstein traite l’intégration périphérique de l’Asie du Sud-Est archipélagique au sein du système-monde capitaliste après 1511 est donc fortement critiquée par Lieberman. Pour ce dernier, il existait déjà un système de commerce régional multilatéral fortement constitué entre des centres de production essentiellement autonomes tout le long du littoral asiatique s’étendant de la côte de Coromandel à la Chine, ainsi qu’une division du travail déterminée davantage par des considérations géographiques et écologiques que par des desiderata politiques ou organisationnels18, ce que Wallerstein n’aurait pas vu étant donné qu’il ne considère l’Océan indien que comme une périphérie peu développée avant l’arrivée des Européens.

f. Une critique inspirée de l’histoire interconnectée / Entangled History : l’histoire hémisphérique

Enfin, d’autres historiens de l’Atlantique ont proposé une autre approche que celle des systèmes-monde, inspirée des histoires interconnectées/entangled histories inspirées par Herbert Bolton, Max Savelle, Silvio Zavala, John Elliott.

Jerry Bentley, dans « Hemispheric Integration, 500-1500 C.E. » (Journal of World History, 9, 1998, p. 237-254) écrit que les connexions plurimillénaires entre l’Europe, l’Asie du Sud-Ouest, l’Inde et la Chine décrites par Marshall Hodgson (« The interrelations of societies in history », Comparative studies in society and history, 5, janvier 1963, p. 227-250) et William McNeill (The Rise of the West : a History on the Human Community, University of Chicago Press, 1963) font de l’analyse de l’hémisphère oriental un cadre d’analyse pertinent. Les interactions transculturelles, le commerce à longue distance, les diffusions microbiennes, ont influencé toutes les sociétés de l’hémisphère entre 500 et 1500.

David Eltis (« Atlantic History in Global Perspective », Itinerario, 23, 1999, p. 141-161) défend l’idée selon laquelle l’ensemble du continent américain (Amérique du Nord et Amérique latine) devrait être étudié comme faisant partie du même ensemble. Le peuplement européen aurait provoqué, au début de l’époque moderne, l’apparition d’une « hemispheric community ». Le terme qu’il emploie défend le fait que toutes les personnes qui ont vécu en Amérique ont entretenu un système de valeur inspiré des Européens. Si ce système de valeur a été adapté de plusieurs manières dans différentes régions d’Amérique, il n’en a pas moins été influencé par le même « cœur » culturel. Le résultat de cette influence et de ces transferts a été la création de multiples sociétés, qui n’auraient pas été les mêmes sans la création de plusieurs séries de rencontres transatlantiques.

Pour Jack Greene (« Comparing Early Modern American Worlds : Some Reflections on the Promise of a Hemispheric Perspective », History Compass, 1, 2003 ; « Hemispheric History and Atlantic History », dans Jack Greene et Philip Morgan (dir), Atlantic History : a Critical Reappraisal, Oxford University Press, 2009, p. 299-315), l’approche hémisphérique est le meilleur argument contre le primat des histoires nationales. « A hemispheric approach that has for its long-range objective the development of a comprehensive comparative analysis across both South and North America and their adjacent islands […]. Like the continental approach, it directs attention to both sides of that encounter : the invaded as well as the invaders. Unlike the continental approach as so far formulated, it avoids anachronism, not excluding contiguous and closely connected areas that happen to fall on the wrong side of a later national boundary. Further more, it encourages the contextualization of regions that during the colonial era formed part of the same national culture area. In all these ways, it offers an effective way to escape the distortions that subordination to the nation state paradigm imposes upon colonial histories. Because it is infinitely broader than the continental approach, it also promises to yield the richest and most comprehensive understanding of the early modern Americas. In virtually every respect, a hemispheric perspective seems to be superior to a continental one. A hemispheric perspective would complement an Atlantic perspective and in some respects be more eff ective in that it keeps the focus on developments within American spaces rather than upon connections among them. A hemispheric perspective on the colonial process would identify the widest possible range of variations over time, place, and social type as those variations become evident, in the case of the settlers, in patterns of land occupation, relations with indigenous peoples, socioeconomic structures, forms of governance, and modes of religious and cultural life ; and, in the case of the indigenous and the enslaved, in patterns of resistance, accommodation, amalgamation, or exclusion […]. A hemispheric perspective thus promises to produce the fullest and most deeply contextualized understanding of the changing character of the early modern American world as well as of the central elements in its formation. It has a greater capacity to generate comparative analysis and to free the study of the colonial era from the cage of national political boundaries »19.

IV. Des systèmes-monde ont-ils existé avant le XVIe siècle ?

Cette définition générale ayant été posée, un certain nombre de travaux ont démontré que des systèmes-monde correspondant à cette définition ont existé avant le XVIe siècle. Pour Wallerstein, les systèmes-monde n’existent que dans le cadre du capitalisme ; en réalité, les historiens nuancent cette idée en posant deux hypothèses : soit des associations régionales à grande échelle ont pu exister avant l’invention du capitalisme moderne ; soit le capitalisme existait bien avant le XVIe siècle.

Voir Les empires, vecteurs de la mondialisation ? et Écrire l’Histoire du monde avant la mondialisation

a. Plusieurs historiens font remonter les systèmes-monde à des périodes antérieures au XVIe siècle

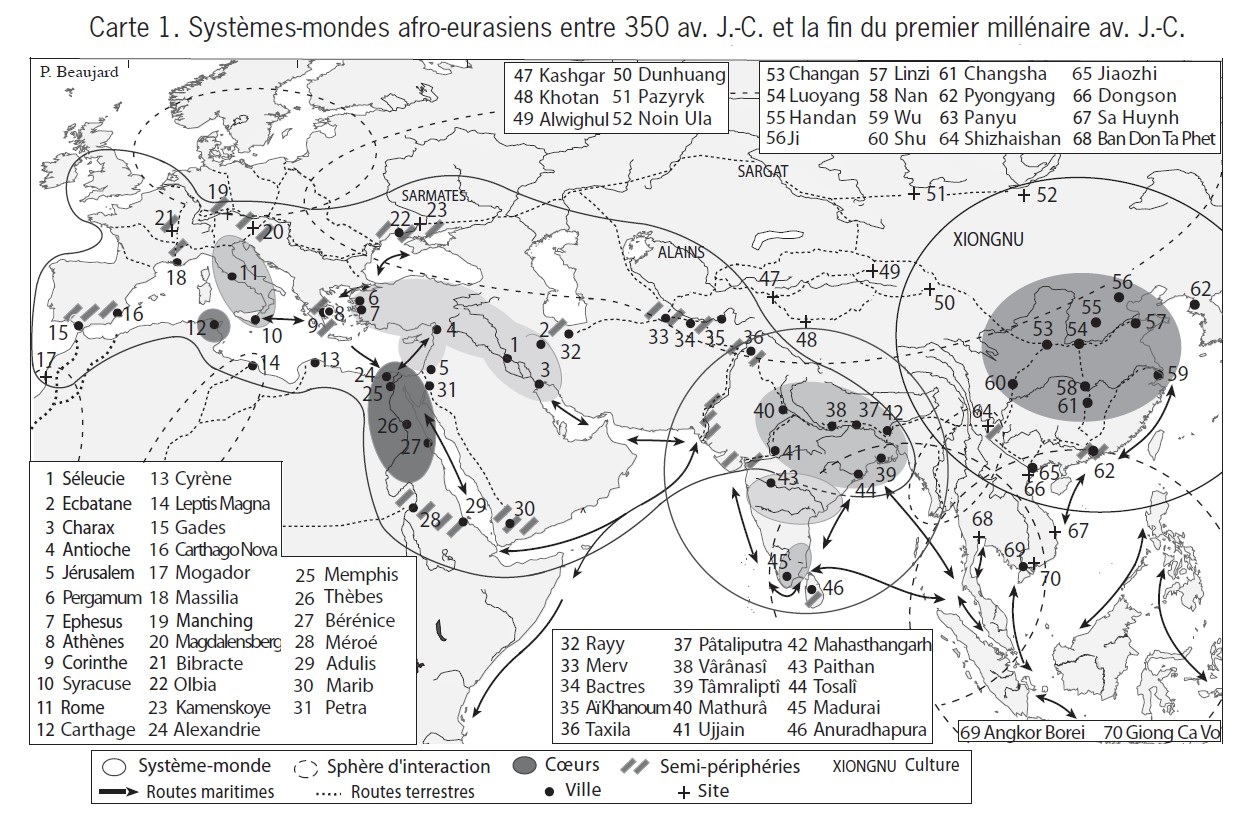

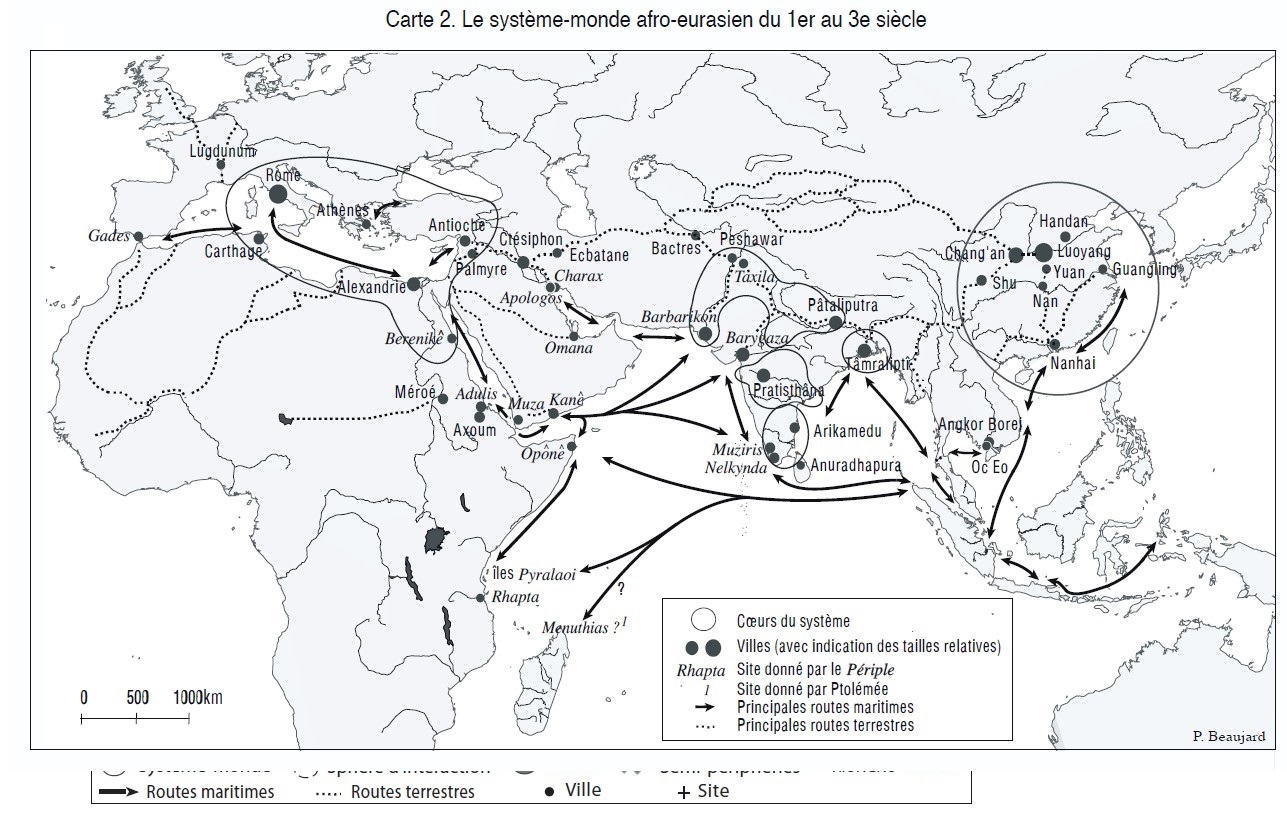

Joseph Schumpeter considère que les caractéristiques essentielles du capitalisme existent déjà dans le monde gréco-romain, mais que le capitalisme prend véritablement son essor du XIIIe à la fin du XVe siècle20. Janet Abu-Lughod montre qu’un système-monde eurasiatique existait déjà au XIIIe siècle, reliant l’Asie à l’Europe grâce aux routes de la soie contrôlées par les Mongols21. Andre Gunder Frank et Barry Gills élaborent une autre théorie du système monde sur une durée de 5 000 ans, qui permet un examen synchronique des processus, des configurations et des dynamiques à l’œuvre dans l’ensemble du monde considéré comme une unité d’analyse22. Philippe Beaujard décrit plusieurs systèmes-monde afro-eurasiens avant le XVIe siècle23. Guillermo Algaze étudie les dynamiques mésopotamiennes en analysant le système-monde organisé autour de la cité-Etat d’Uruk au millénaire avant l’ère conventionnelle24. Victor Lieberman corrige les propos de Wallerstein sur l’incorporation des archipels d’Asie du Sud-Est dans la périphérie du système-monde européen après la prise de Malacca par les Portugais en 151125. Dans « The Mediterranean of Modernity : the longue durée Perspective » (dans Judith Tucker, The Making of the Modern Mediterranean, Views From the South, University of California Press, 2019, p. 67-94), Edmund Burke III tente de repenser la place des Area Studies dans l’histoire du monde en prenant l’exemple de la Méditerranée. Centrant l’expérience du colonialisme en Méditerranée dans l’histoire plus large de l’hégémonie du nord-ouest de l’Europe sur cette région, il dessine une « écohistoire » qui connecte le système-monde méditerranéen au reste du monde entre le milieu du IIe millénaire avant l’ère conventionnelle et le XIXe siècle26.

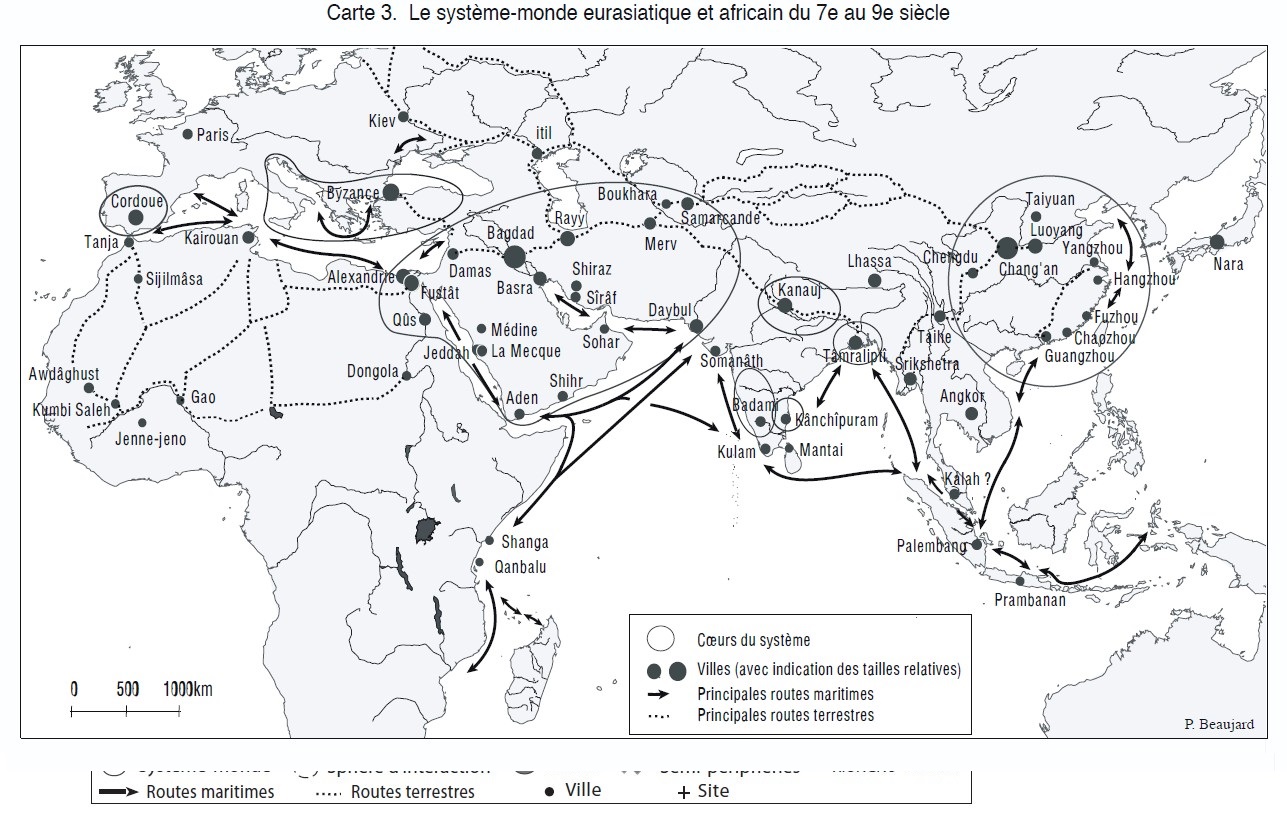

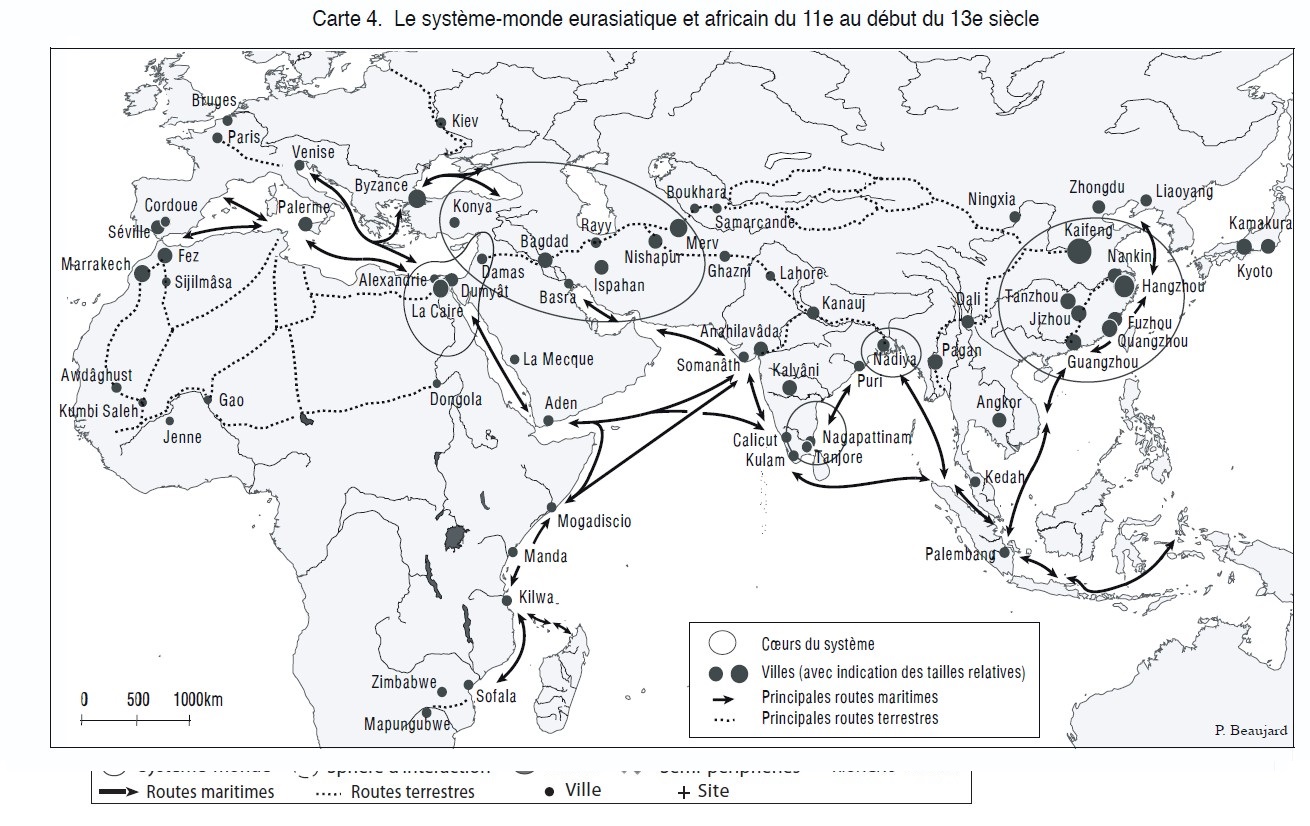

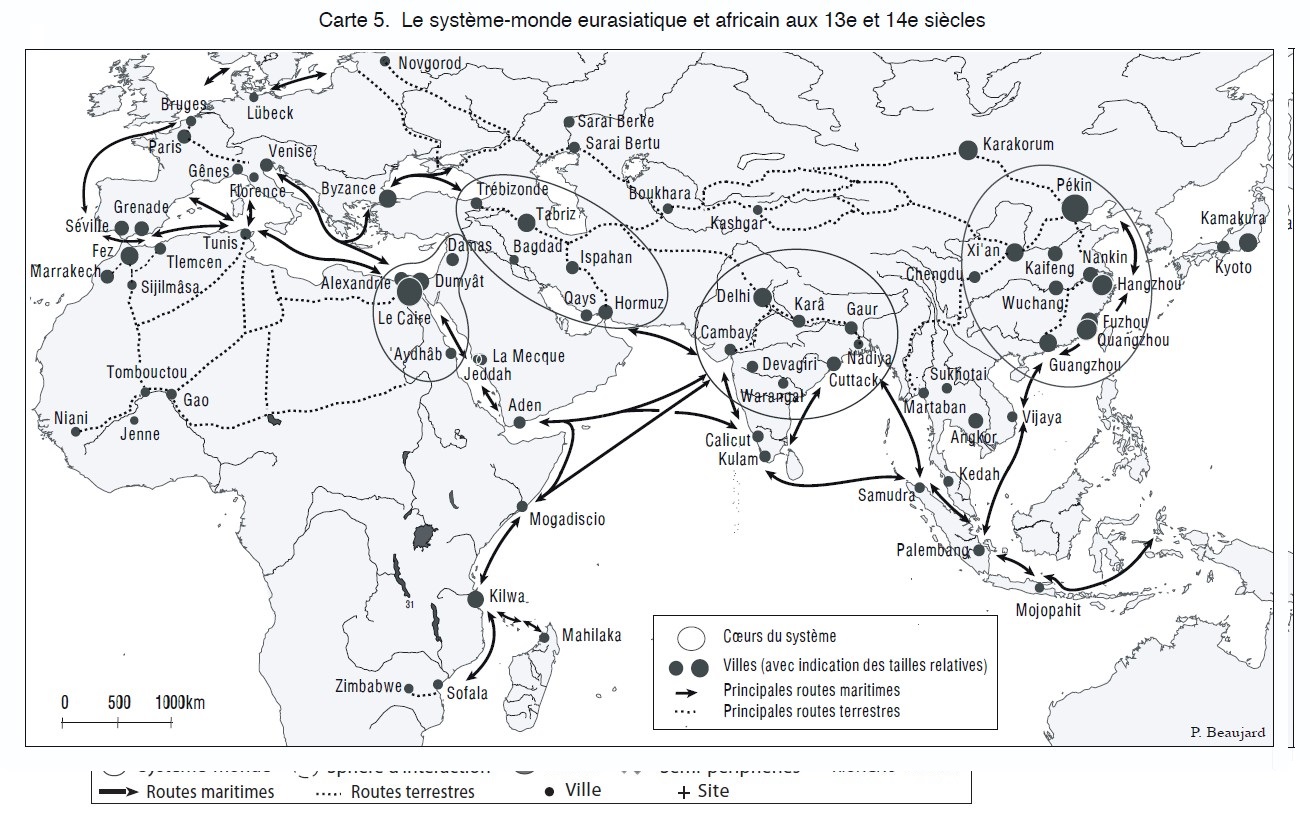

Les cartes publiées par Philippe Beaujard (Les mondes de l’océan Indien, Armand Colin, 2012, 2 volumes) le confirment.

|

Le système-monde dans les temps anciens « Du Ier au XVIe siècle, le système-monde se structure autour de cinq « cœurs » : la Chine, l’Inde, l’Asie occidentale, l’Égypte et l’Europe méditerranéenne (puis du Nord-Ouest). Il y a trois grandes aires maritimes : mer de Chine, océan Indien oriental et océan Indien occidental. Les métropoles situées aux nœuds des réseaux jouent un rôle crucial. Chloé Maurel, Manuel d’histoire globale, p. 47-49, d’après Philippe Beaujard, « Asie-Europe-Afrique : un système-monde (- 400 – + 600) », dans Philippe Norel, Laurent Testot (dir), Une histoire du monde global, Editions Sciences Humaines, 2012, p. 198-211. |

b. Une économie-monde européenne capitaliste et conquérante

Comme le synthétise Barry Gills, le système monde afro-asiatique offre un tableau complètement différent : celui d’une Europe capitaliste prédatrice, dominant le monde. « Dans le système monde afro-eurasien, le commerce mondial et les processus d’accumulation du capital à l’échelle mondiale ont joué un rôle durable et significatif bien avant l’essor de l’Europe. C’est dans ce cadre qu’interviennent les stratégies d’hégémonie européennes, parfois conduites dans le cadre d’alliances État-capital. De ce point de vue, les événements qui suivirent 1492 provoquèrent la fusion du Système Monde afro-eurasien et des systèmes-mondes pré-colombiens de la Méso-Amérique et de la région andine. C’est en inscrivant leur butin – cette énorme quantité d’or et d’argent – dans des circuits d’échange et de production déjà existants dans un Système Monde au sein duquel l’Europe occupait une position encore marginale que les prédateurs ont pu concrétiser leur pillage des Amériques, en attendant de réorganiser le réseau et d’y imposer leur hégémonie. En bref, le « capitalisme historique » a émergé du contexte de tout un Système Monde antérieur à la domination européenne. L’essor de l’Europe (The Rise of the West) est à comprendre comme un cas de « déplacement du centre » vers le « lieu de l’accumulation dans le système monde », reflet d’une stratégie géopolitique d’État visant à créer une nouvelle « structure hégémonique » ayant pour centre les puissances européennes et le capital européen »27.

c. Une réinterprétation des économies-monde et des empires-monde avant l’époque moderne

D’après Wallerstein, il n’y a eu jusqu’à présent que deux types de systèmes-monde : les empires-monde et les économies-monde. De la révolution néolithique à la fin du féodalisme, auraient d’abord existé de multiples mini-systèmes sans Etat ; puis des grands empires-monde exploitant leur paysannerie et dominant le commerce grâce à leur armée. Ces empires-monde auraient évolué pour devenir des économies-monde protocapitalistes marginalisées, jusqu’à ce qu’une conjoncture globale aux XIVe et XVe siècles favorise l’émergence des premières économies-monde ouvertement capitalistes. C’est l’émergence historique du capitalisme qui a permis aux systèmes-monde de se constituer et de durer28.

Pour illustrer cette conception d’une autre manière, il peut être fait mention de l’ouvrage L’Asie entre Inde et Chine de Michel Bruneau29. En Asie du Sud-Est, le géographe distingue deux modèles spatiaux d’Etat dans l’histoire : l’Etat-mandala et la cité-Etat.

Le premier correspond à un Etat agraire continental, concentrique. Comme un mandala, il se compose de plusieurs cercles qui s’organisent autour d’un espace central, siège du pouvoir étatique et zone des plus fortes densités de population. Dans ce premier cercle, on trouve la capitale politique et économique, mais aussi des villes de principautés tributaires ou des nœuds du commerce impérial. Ces villes relaient l’autorité du centre dans les provinces qu’elles ont soumises. Dans une deuxième auréole, tributaire, se trouvent d’autres centres urbains plus petits, périphériques, qui jouissent d’une autonomie qui augmente avec l’éloignement du centre. La troisième auréole est plus éloignée et plus autonome encore.

Le deuxième type correspond à des petites cités littorales et portuaires, bien placées sur les routes maritimes, orientées vers les échanges commerciaux. C’est le dynamisme des échanges marchands qui leur permet de s’imposer sur une échelle très étendue, par exemple dans les îles d’Indonésie.

Dans les Etats-segmentaires, le pouvoir repose sur un régime politique puissant militarisé, qui impose sa loi par la force et qui n’est pas sans rappeler les « civilisations hydrauliques » de Pierre-Louis Viollet30. Sa structure pyramidale est fondée sur une hiérarchie ascendante d’unités politiques de plus en plus englobantes et qui s’emboîtent les unes aux autres. Les risques de fragilisation viennent des marges. Dans les cités-Etat, la structure hiérarchique est très centralisée autour d’un centre unique où réside un chef suffisamment puissant pour imposer la confiance et le respect des contrats, ce qui permet d’attirer sans cesse les clients dont il a besoin pour survivre. Ainsi, pour Michel Bruneau, les Etats-agraires concentriques sont des empires-monde, tandis que les cités maritimes sont des économies-monde.

d. Conclusion : élargir le système-monde d’Immanuel Wallerstein à partir de l’histoire de l’océan Indien

Victor Lieberman montre que la plupart des transformations que Wallerstein et Braudel décrivent en Europe entre 1450 et 1750 s’observent également dans la partie continentale de l’Asie du Sud-Est, dans des contextes complètement différents. Les Etats-mandalas côtiers de l’Océan indien ont eux aussi stimulé les échanges intérieurs et augmenté les ressources disponibles, tandis que le commerce maritime a contribué à créer les conditions matérielles et culturelles préalables à l’intégration politique. Les ports continentaux servaient d’entrepôts de matières premières locales (riz, bois, éléphants, coton brut, soie, céramiques, pierres précieuses…) ; ces marchandises étaient destinées à l’Est de l’Inde, à la Malaisie, à Sumatra, aux foires de Canton. En retour, les ports des Etats impériaux importaient de grandes quantités de textiles indiens, d’artisanat chinois, de cuivre japonais et chinois, d’argent du Japon puis d’Argentine grâce au Galion de Manille. Il existait donc un système-monde contemporain de l’autre côté de la planète. Mais celui-ci est marqué par une différence majeure : il n’y a pas de hiérarchie entre un centre producteur de biens de luxe et des périphéries productrices de matières premières ; contrairement à l’Europe, il n’existe pas en Asie de l’Est et du Sud-Est un renforcement commercial des chapelets de grands centres métropolitains ni un système de zones maritimes subordonnées. En revanche, au moment de la rencontre entre ces deux systèmes-monde, les apports mutuels entre Malais, Chinois et Européens ont contribué à renforcer chacune des économies et des Etats impliqués dans les différents dynamismes économiques.

IV. Le système-monde repose sur un fonctionnement marxiste de type centre/périphérie

a. Le modèle centre/périphérie

Comme nous l’avons dit en citant Immanuel Wallerstein au début de notre présentation, le système-monde n’embrasse toutefois pas toute la surface de la Terre, même de nos jours. Il est un système qui constitue un monde en lui-même parce qu’il est constitué d’un réseau d’échanges qui impliquent une division du travail par-delà plusieurs frontières nationales. L’expression « système-monde » désigne donc une portion de l’espace de notre planète structurée par la division du travail entre un centre (qui peut être dispersé) et des périphéries et entourée par un extérieur. Cet extérieur, le cœur peut le soumettre à sa domination et le transformer en une nouvelle périphérie, faisant de l’ancienne périphérie une semi-périphérie31. Si le centre est une organisation politique et bureaucratique, le système-monde a la forme d’un empire qui peut rassembler de nombreuses cultures (comme l’Empire romain, l’Empire chinois des Han, l’Empire moghol ou l’empire du Majapahit). S’il n’y a pas d’organisation politique, mais une organisation économique d’ensemble, c’est une simple économie-monde, comme la Méditerranée de Braudel ou l’Asie de Srivijaya.

La théorie des systèmes-monde repose tout d’abord sur un modèle d’influence marxiste inspiré d’Andre Gunder Frank (la théorie de la dépendance) et de Karl Polanyi. Dans Capitalism and Underdevelopment in Latin America (Monthly Review Press, 1967) puis dans Latin America : Underdevelopment of Revolution (Monthly Review Press, 1969), écrits dans un contexte de décolonisation, Frank argumente que les périphéries exploitées (l’Afrique ou l’Amérique latine) sont entretenues dans le cercle vicieux du sous-développement par les nations capitalistes industrialisées du centre. Dans The Great Transformation (1944), Polanyi distingue trois principes d’organisation économique : la réciprocité (fondée sur le don et le contre-don), la redistribution (les biens allant du bas en haut de l’échelle sociale avant qu’une partie ne redescende par ruissellement), le marché (où les échanges se font sous forme monétaire).

On sait l’importance du modèle centre-périphéries dans les conceptions marxistes, mais aussi dans l’anticolonialisme puis les Subaltern Studies, qui ont fortement influencé l’épistémologie de l’histoire globale. Le modèle joue aussi à plein dans la recomposition du monde après la chute de l’URSS, dans les approches financières de la mise en relation des parties du monde à la fin du XXe siècle, et dans l’idée du « choc des civilisations » (Samuel Huntington) après le 11 septembre 2001. Toutes ces réflexions se sont additionnées pour remodeler les approches globales depuis les années 1980. Comme le résume Philippe Norel, « dans cette représentation, le centre dominerait politiquement et exploiterait économiquement les périphéries, se développerait à leurs dépens, permettant ainsi une accumulation de richesses dans son économie. En retour, l’accumulation de capital ainsi permise consoliderait les mécanismes de domination et d’exploitation. Par exemple, elle permettrait que le centre, devenant plus efficace ou diversifiant ses productions, dispose d’un excédent commercial désormais durable sur les périphéries. Étant réglé en métaux précieux, cet excédent renforcerait l’accumulation du capital au centre. Le système-monde serait donc indissociable d’une hiérarchisation des puissances et d’un renforcement des inégalités propres à cette hiérarchie. Il permettrait que perdure une hégémonie, c’est-à-dire une capacité pour le centre à pérenniser cette hiérarchie économique avec tous les effets positifs à en attendre pour lui, sans toutefois avoir recours à la force brute, sauf en cas de crise ou en dernier recours (mais aussi lors de la constitution initiale du système)… Pour ce faire, le centre s’appuierait aussi sur des semi-périphéries qui relaieraient sa domination auprès des périphéries mais aussi contesteraient son statut central »34.

Dans ce modèle, le couple inégal centre-périphérie est avant tout un concept relationnel inégal. Un centre prélève à moindres coûts des matériaux bruts ou semi-finis ainsi que des travailleurs/esclaves dont il a besoin dans les périphéries. Il décide de la division du travail à l’échelle régionale et transrégionale, ainsi que les routes du commerce à longue distance. Le cœur produit ensuite des biens manufacturés rares dont il suscite la rareté et la désirabilité, créant une situation de monopole qui lui permet d’en fixer termes de l’échange tout en. Ces biens de grande qualité sont ensuite vendus aux riches populations du centre mais aussi dans les périphéries qui cherchent à imiter les modes.

Le système-monde est un espace hiérarchisé, agencé par des interactions qui structurent des inégalités entre régions et à l’intérieur de sociétés interconnectées, mais aussi des processus de croissance différenciées et désynchronisées32. Dans ce modèle, un cœur domine des périphéries33 sur lesquelles il s’impose et qu’il exploite (par la raison ou l’intérêt partagé), empêchant durablement toute forme de résistance ou de révolte (par la force armée) qui pourrait remettre en question l’hégémonie du centre. Sous la plume de Wallerstein, le modèle polanyien se décline en 3 types de systèmes-monde : l’économie-monde (de mode de production capitaliste et reposant sur le libre-échange marchand), l’empire-monde (de mode de production tributaire et reposant sur la redistribution ainsi qu’une organisation politico-militaire de grande échelle) et le mini-système (de mode de production domestique et reposant sur la réciprocité et les obligations sociales et familiales).

b. La place des semi-périphéries au sein du système-monde

En se plaçant du point de vue des espaces dominés par les centres, Wallerstein avance l’idée que les périphéries et les semi-périphéries peuvent, dans certains contextes, profiter de la domination des centres, leur résister, voire concurrencer les centres et les remplacer. Les élites éloignées des centres jouent un rôle important : elles peuvent soit continuer d’appliquer les ordres venus du centre (en échange d’une position locale privilégiée) ou bien diriger les ressources locales pour participer au dynamisme économique et culturel général, par exemple en s’appuyant sur les diasporas.

La plupart du temps, l’évolution du système-monde montre des situations de « co-évolution » (Philippe Beaujard). Dans les périodes d’expansion du système, certaines régions sont aspirées vers le haut grâce aux échanges commerciaux et religieux avec les cœurs, car ces périphéries sont en mesure de répondre à la demande en matériaux bruts des centres, mais aussi parce qu’elles sont en situation d’intermédiarité dans le transport des marchandises. Elles bénéficient également des transferts de technologie qui s’ajoutent à leurs propres innovations. En d’autres mots, l’acceptation de la domination du centre et la participation directe à cette domination conduisent au développement conjoint des semi-périphéries. Ces interactions ont contribué à la formation d’Etats secondaires, qui grandissent dans l’ombre des « empires universels ».

Philippe Beaujard précise assez bien cette notion de co-évolution :

« Le concept de semi-périphéries – qui mélangent des formes organisationnelles et institutionnelles du centre et des périphéries – rend bien compte de l’essor des villes de cette côte est-africaine, ou encore de l’indianisation puis de l’islamisation du Sud-Est asiatique, situé entre les cœurs chinois et indiens, processus marqués par la création de l’État du Funan au Ier siècle, de la thalassocratie de Srîwijaya au VIIe siècle, l’expansion de Mojopahit aux XIIIe et XIVe siècle, et la floraison des cités-États de Pasai (à partir du XIIIe siècle) et Malacca (XVe siècle). L’essor de ces (semi-) périphéries est en outre inséparable de développements locaux : les trajectoires des sociétés sont pour une part le résultat de dynamiques internes qui, à leur tour, infléchissent des évolutions régionales. Cette perspective permet de dépasser le débat ancien entre les tenants d’une « colonisation » extérieure et les partisans de développements indigènes. Des « agents » des cœurs (ou d’autres semi-périphéries) étaient présents et actifs dans les centres marchands des périphéries ou semi- périphéries. Leur alliance avec des élites locales ou des groupes qui émergent comme élites (alliance commerciale, mais passant aussi par des intermariages, l’établissement d’une parenté par le sang et la conversion religieuse de ces élites) aboutit à la formation de centres jouant un rôle d’interface entre le cœur et la périphérie. Cette alliance contribue à une véritable configuration idéologique, économique et politique de la périphérie ou semi-périphérie qui accentue les phénomènes de dépendance et les transferts de richesse vers le centre, mais favorise aussi dans les périodes de croissance le développement de cette (semi-) périphérie. De cette dépendance, qui se manifestait dans les activités et le mode de vie quotidien, les élites locales tiraient profit aux dépens des marges de leurs entités sociopolitiques. Les Swahilis ont ainsi bénéficié de transferts de technologies dans les échanges de l’océan Indien, grâce à la présence d’artisans arabes, persans ou indiens installés dans leurs villes, transferts qui ont toutefois été limités par les données géographiques et humaines de la côte est africaine. Ils ont aussi dans une certaine mesure tiré avantage de leur appartenance au monde musulman »35.

C’est cette capacité d’innovation des semi-périphéries qui a favorisé leur épanouissement au sein du système-monde. Dans d’autres cas, les semi-périphéries utilisent leurs ressources économiques, démographiques et militaires pour contester la domination des centres. Le concept clé, qui est également au cœur du capitalisme libéral décrit par Wallerstein, est celui de « concurrence ». Il faut y ajouter le concept (lié à la décolonisation) de « résistance ». Nick Kardulias parle de negociated peripherality pour insister sur le pouvoir de négociation des périphéries face au développement du sous-développement36.

c. De l’analyse centre/périphérie à l’étude des réseaux : une manière de moderniser les systèmes-monde

L’analyse centre/périphérie est donc toujours employée par les chercheurs travaillant sur les systèmes-mondes aujourd’hui. Rappelons que le « système » renvoie à deux éléments : 1) une unité complexe et le complexe des relations entre un tout et ses parties ; 2) un ensemble d’interactions, qui forme son organisation interne. L’organisation présente un caractère animé, générateur d’ordre et de désordre.

Dynamique plutôt que stable dans le temps, le système est donc mieux compris en remplaçant l’analyse centre/périphérie (Core/Peripheries Analysis) par l’analyse des réseaux (Network Analysis, inspirée de la théorie des graphes et de la théorie de l’acteur-réseau) qui est jugée plus dynamique que la précédente. La cartographie des centres et des périphéries fournit en effet un tableau des structures (Etats, cultures, religions, modèle commercial…) trop statique sur la longue durée. Les mobilités et les réseaux, à l’inverse, focalisent le regard sur les mobilités, les connexions et l’agentivité des acteurs individuels37. La sociologie et la géographie sont les sciences humaines les plus engagées dans l’étude des réseaux.

Penser un « réseau » de communication au sein d’un système-monde revient à imaginer une toile tissée entre des points qui se trouvent ainsi tous liés entre eux. Dans un système réticulé, tous les points importants peuvent être rejoints directement ou bien par l’intermédiaire de nœuds (ports, métropoles littorales, capitales religieuses, sanctuaires…). Le réseau de transport ne laisse en théorie aucun centre à l’écart, en dehors des espaces entre les axes structurants du réseau : les montagnes, les « vides », par exemple. Plus le maillage est resserré, moins il y a d’interstices.

Cette réflexion sur le réseau pose alors la question de la « connectivité ». Le concept de connectivité renvoie à la capacité à relier tous les points du réseau sans entrave législative, administrative, technique, sécuritaire, humaine, religieuse, culturelle… En d’autres termes, c’est de la qualité et de la stabilité de cette connectivité que dépendent la densité et l’efficacité du réseau. Les deux termes fonctionnement ensemble et interrogent donc les structures, les acteurs et bien sûr les espaces de communication et d’échange entre des Etats très différents. Ces échanges ont plusieurs formes : migrations, transferts marchands, technologiques, financiers, serviciels, diplomatiques…

Mais tous les échanges ont besoin d’individus qui les portent. Le cœur de la recherche sur les réseaux concerne donc à présent les acteurs qui se déplacent sur des longues distances pour parcourir les routes terrestres et maritimes et relier les nœuds entre eux : les marchands, les diasporas, les migrants, les touristes, les diplomates… Les systèmes-monde sont des espaces fragmentés et dispersés, mais que les individus contribuent à unifier grâce à leurs voyages. Le concept-clé des recherches présentes et à venir devient celui de l’agentivité (agency)38.

- Immanuel Wallerstein, Comprendre le monde : introduction à l’analyse des systèmes-monde (traduction de World-Systems Analysis. An Introduction par Camille Horsey), La Découverte, 2006, p. 33-34.

- Philippe Norel, L’histoire économique globale, Seuil, 2009, chapitre 4 : « L’analyse des systèmes-monde », p. 95-113.

- Philippe Beaujard, Histoire globale, mondialisations et capitalisme, La Découverte, 2009, chapitre 2, « Un seul système-monde avant le XVIe siècle ? L’océan Indien au cœur de l’intégration de l’hémisphère afro-eurasien » (en particulier les sous-chapitres « Les pulsations du système-monde, p. 96-108, « Cœurs, semi-périphéries et périphéries » p. 108-128 et « Continuités et changements. L’expansion du système-monde » p. 128-133)

- Chloé Maurel, Manuel d’histoire globale, Armand Colin, 2014, p. 42-49.

- Patrick Manning, Navigating World History : Historians Create a Global Past, Macmillan, 2003, p. 61-65.

- Laurent Berger, « Epilogue », dans Philippe Beaujard, Laurent Berger, Philippe Norel (dir), Histoire globale, mondialisations et capitalisme, Paris, La Découverte, 2009, p. 421-467.

- Jacques Addas précise que « Le terme capitalisme, pour Wallerstein, ne se réfère ni à un certain niveau de développement des forces productives, ni à la prédominance du rapport salarial, ni à l’existence d’entreprises à but lucratif. Il désigne un système structurellement orienté vers l’accumulation illimitée de capital. Du caractère capitaliste de l’économie-monde européenne découle sa vocation universelle, autrement dit sa propension à s’étendre à l’ensemble de l’espace mondial en tirant parti de l’hétérogénéité de cet espace » (« Braudel, Wallerstein et le système d’économie-monde », Alternatives Economiques, 1996).

- Immanuel Wallerstein, Comprendre le monde : introduction à l’analyse des systèmes-monde (traduction de World-Systems Analysis. An Introduction par Camille Horsey), La Découverte, 2006, chapitre 2.

- Immanuel Wallerstein, Comprendre le monde : introduction à l’analyse des systèmes-monde (traduction de World-Systems Analysis. An Introduction par Camille Horsey), La Découverte, 2006, chapitre 3.

- Rondo Cameron, « The Modern World-System, a Review », Journal of Interdisciplinary History, 7, 1976, p. 140-144.

- Theda Sckocpol, « Walterstein’s World Capitalist System : a Theoretical and Historical Critique », American Journal of Sociology, 82, 1977, p. 1075-89.

- Andre Gunder Frank, « De quelles transitions et de quels modes de production s’agit-il dans le système mondial réel ? Commentaire sur l’article de Wallerstein », Sociologie et Sociétés, 22, 1990, p. 207-222.

- « Pendant que les théoriciens des systèmes-monde commencent correctement par identifier la spécificité du capitalisme avec la production pour l’échange pour le profit par l’accumulation du capital, notamment au moyen du développement des forces productives (l’innovation), ils ne spécifient pas les rapports sociaux productifs particuliers qui sont nécessaires pour mettre en mouvement ces processus. Ils supposent, de manière incorrecte, que ces processus se produiront une fois que sera apparu une division du travail fondée sur le commerce et reliant des organisations politiques multiples, c’est-à-dire une économie-monde. Autrement dit, ils assimilent l’existence d’une économie-monde à l’existence du capitalisme. Ainsi, les théoriciens du système-monde se trouvent face à un dilemme insoluble, même dans leurs propres termes. D’un côté, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi des économies-monde antérieures à l’économie-monde moderne n’ont pas été caractérisées par l’accumulation illimitée du capital et l’innovation. D’un autre côté, il leur est difficile de spécifier les caractéristiques de l’économie-monde moderne qui permettent l’accumulation et l’innovation. Pour les théoriciens du système-monde, il existe deux manières de traiter ce dilemme : soit ils nient l’existence d’économies-monde avant l’époque moderne, soit ils ignorent la différence spécifique de l’économie-monde moderne capitaliste, notamment la tendance à développer systématiquement les forces productives. La première n’est pas vraiment une alternative viable, comme le confirme Wallerstein (malgré sa tentative hésitante de nier que l’économie médiévale ait été une économie-monde). En conséquence, il est en fin de compte poussé à fournir un récit de l’économie-monde moderne qui échoue à la distinguer de l’économie-monde médiévale qui l’a précédée et qui échoue à expliquer sa caractéristique la plus spectaculaire : le développement illimité des forces productives, de la productivité du travail » (Robert Brenner, « La théorie du système-monde et la transition au capitalisme : perspectives historique et théorique », 17 novembre 2014).

- Robert Brenner, « The Origins of Capitalist Development : a Critique of Neo-Smithian Marxism », New Left Review, 104, 1977, p. 25-92.

- John Hobson, The Eastern Origins of Western Civilisation, Cambridge University Press, 2004 ; Jack Goody, Capitalism and Modernity : the Great Debate, Polity Press, 2004 ; Jack Goody, The Theft of History, Cambridge University Press, 2007.

- Andre Gunder Frank, Barry Gills, « The Cumulation of Accumulation. Theses and Research Agenda for 5000 Years of World System History », Dialectical Anthropology, 15, 1990, p. 19-42 ; « A Theoretical Introduction to 5 000 Years of World-System History », Review, 13, 1990, p. 155-248 ; « World System Cycles, Crises, and Hegemonic Shifts, 1700 BC to 1700 AD », Review, 15, 1992, p. 621-687 ; « The 5 000-year World System. An interdisciplinary introduction », dans Andre Gunder Frank, Barry Gills (dir), The World System : Five Hundred Years or Five Thousands ?, Routledge, 1993, p. 3-55 ; « The Modern World System under Asian Hegemony. The silver standard world economy 1450-1750 », dans Patrick Manning et Barry Gills (dir), Andre Gunder Frank and Global Development. Visions, Remembrances, and Explorations, Routledge, 2011, pp. 50-80. Voir aussi, écrits après la disparition d’Andre Gunder Frank en 2005, Barry Gills et Robert Denemark, « L’hypothèse de la continuité historique du système monde », dans Philippe Beaujard, Laurent Berger, Philippe Norel (dir), Histoire globale, mondialisations et capitalisme, Paris, La Découverte, 2009, p. 203-226 ; « One World System or Many : the Continuity Thesis in World System History », dans George Modelski, Robert Denemark (dir), The Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), EOLSS Publishers, 2010.

- Andre Gunder Frank, « De quelles transitions et de quels modes de production s’agit-il dans le système mondial réel ? Commentaire sur l’article de Wallerstein », Sociologie et Sociétés, 22, 1990, p. 207-222.

- « Mainland ports served as entrepots for external goods, and provided local raw materials in return for imported bulk materials, bullion, and handicrafts. The principal mainland exports between c. 1500 and 1750 were rice and various foodstuffs, timber, elephants, raw cotton, silk, ceramics, gems and other preciosities and forest products. These goods went chiefly to eastern India, Malaya, Sumatra, and south China. The chief imports to the mainland were vast quantities of Indian textiles of different grades, Chinese textiles and handicrafts, Japanese and Chinese copper, and silver from Japan and the New World. In so far as there were higher levels of skill and capitalization, they were probably to be found not on the mainland, but in the textile and handicraft producing centers of eastern India and south China that exported goods to Southeast Asia. In short, in contrast to northwest Europe we have commercially assisted strengthening of mainland Southeast Asian states without a system of economically subordinate maritime zones. The prominence of non-European areas in the trade with Southeast Asia in turn bears upon our final question, the extent to which European economic growth contributed to mainland developments between c. 1500 and 1750. There is no doubt that the mainland’s chief trading partners were Asian merchants rather than European companies in Asia, and that Europeans, both company and private merchants, played a relalively limited role in this period » (Victor Lieberman, « Wallerstein’s System and the International Context of Early Modern Southeast Asian History », Journal of Asian History, 24, 1990, p. 70-90, p. 86-87). Voir aussi Victor Lieberman, Strange Parallels. Southeast Asia in Global Context, c.800-1830 (2 volumes), Cambridge University Press, 2003.

- Jack Greene, « Hemispheric History and Atlantic History », dans Jack Greene et Philip Morgan (dir), Atlantic History : a Critical Reappraisal, Oxford University Press, 2009, p. 299-315, p. 307-308.

- Joseph Schumpeter, Histoire de l’analyse économique, 1954 (2 volumes).

- Janet Abu-Lughod, Before European hegemony. The World System A.D. 1250-1350, Oxford University Press, 1989.

- Andre Gunder Frank, Barry Gills (dir), The World System : Five Hundred Years or Five Thousand, Routledge, 1993.

- Philippe Beaujard, « The Indian Ocean in Eurasian and African World-Systems before the Sixteenth Century », Journal of World History, 16, 2005, p. 411-465 ; « L’Afrique de l’Est, les Comores et Madagascar dans le système-monde avant le XVIe siècle », dans Nativel (dir), L’Afrique et Madagascar, Karthala, 2007, p. 29-102 ; « East Africa, the Comoros Islands and Madagascar Before the Sixteenth Century : on a Neglected Part of the World System », Azania, 42, 2007, p. 15-35 ; « Un seul système-monde avant le XVIe siècle ? L’Océan indien au cœur de l’intégration de l’hémisphère afro-eurasien », dans Philippe Beaujard, Laurent Berger, Philippe Norel (dir), Histoire globale, mondialisations et capitalisme, Paris, La Découverte, 2009, p. 82-148 ; « Evolution and Temporal Delimitations of Possible Bronze Age World-Systems in Western Asia, Africa and the Mediterranean », dans Toby Wilkinson, Susan Sherratt, John Bennet (dir), Interweaving Worlds : Systemic Interactions in Eurasia, 7th to 1st Millennia B.C., Oxbow Boox, 2011, p. 7-26 ; « From Three Possible Iron Age World-Systems to a Single Afro-Eurasian one », Journal of World History, 21, 2010, p. 1-43 ; Les Mondes de l’Océan indien (4e millénaire av. J.-C.-VIe siècle), 2 volumes, Armand Colin, 2012 ; « Asie-Europe-Afrique : un système-monde (- 400 – + 600) », dans Philippe Norel, Laurent Testot (dir), Une histoire du monde global, Editions Sciences Humaines, 2012, p. 198-211.

- Guillermo Algaze, The Uruk World-System. The Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian Civilization, University of Chicago Press, 1993.

- Victor Lieberman, « Wallerstein’s System and the International Context of Early Modern Southeast Asian History », Journal of Asian History, 24, 1990, p. 70-90. Voir aussi Victor Lieberman Strange Parallels. Southeast Asia in Global Context, c.800-1830 (2 volumes), Cambridge University Press, 2003.

- Edmund Burke III, « The Mediterranean of Modernity : the longue durée Perspective » (dans Judith Tucker, The Making of the Modern Mediterranean, Views From the South, University of California Press, 2019, p. 67-94.

- Barry Gills, « La théorie du système-monde : analyse de l’histoire mondiale, de la mondialisation et de la crise mondiale », Actuel Marx, 53, 2013, p. 28-39, p. 32-33.

- Immanuel Wallerstein, « Les économies-monde et leur histoire. Entretien avec Immanuel Wallerstein », Le Débat, 2009/2, 154, p. 157-170 : « on pourrait avoir une économie-monde qui ne soit pas capitaliste, mais elle ne pourrait pas survivre. Historiquement, de multiples économies-monde se sont construites, mais elles se sont toutes, tôt ou tard, soit converties en empires-monde par la conquête intérieure, soit désagrégées. Seule l’économie-monde créée en Europe au XVIe siècle a pu survivre en installant définitivement le capitalisme (…). D’un autre côté, on ne peut avoir de système capitaliste que dans une économie-monde. C’est un élément crucial, qui permet un équilibre des forces entre les États et les entreprises, équilibre qui n’existerait pas autrement. Les entreprises ont besoin des États pour toutes sortes de raisons qui leur sont essentielles. Mais elles doivent aussi pouvoir agir contre les États si nécessaire, ce qu’elles ne peuvent pas faire dans le cas d’un empire-monde. C’est donc la flexibilité des structures de l’économie-monde qui permet aux capitalistes à la fois d’utiliser, quand ils en ont besoin, la force des États et de leur échapper quand cela les arrange. Mon explication de la raison pour laquelle la Chine n’est pas devenue capitaliste tient à ce qu’elle était un empire-monde ». « Les capitalistes ont existé de tout temps puisqu’il y a toujours eu des gens qui ont voulu obtenir du profit à travers le marché. Mais un système capitaliste est un système dont l’organisation de base est la recherche de l’accumulation incessante du capital : on accumule du capital afin d’en accumuler davantage ». Voir aussi Philippe Norel, L’histoire économique globale, Seuil, 2009, p. 145-149.

- Michel Bruneau, L’Asie entre Inde et Chine, Belin, 2006. Les réflexions de Michel Bruneau sont confirmées par d’autres travaux anglo-saxons : Jan Wisseman Christie, « Negara, Mandala and Despotic State : Images of Early Java », dans David Marr, A Milner (dir), Southeast Asia in the IXth to the XIVth Centuries, Institute of Southeast Asian Studies, 1986, p. 65-94 ; Nicholas Tarling, Cambridge History of Southeast Asia, I, From Early Times to c. 1800, Cambridge University Press, 1992 ; Nicholas Tarling, Southeast Asia, a Modern History, Oxford University Press, 2001 ; Geoff Wade, « An Early Age of Commerce in Southeast Asia, 900-1300 CE », Journal of Southeast Asian Studies, 40, 2009, p. 221-265 ; Craig Lockard, Southeast Asia in World History, Oxford University Press, 2009 ; Arthur Cotterell, A History of Southeast Asia, Marshall Cavendich, 2014 ; Anthony Reid, Robert Moore, A History of Southeast Asia : Critical Crossroads, John Wiley, 2015 ; David Henley, Henk Schulte Nordholt (dir), Environment, Trade and Society in Southeast Asia. A Longue Durée Perspective, Brill, 2015.

- Pierre-Louis Viollet, L’hydraulique dans les civilisations anciennes, 5000 ans d’histoire, Presses de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées, 2000.

- Jacques Adda précise : « L’expansion du capitalisme à l’échelle mondiale ne se traduit pas seulement par l’instauration de rapports de domination entre des économies ayant un niveau de développement inégal. Elle est aussi génératrice d’une diffusion des capitaux, des techniques et des méthodes d’organisation qui suscitent une contestation permanente des avantages acquis. La notion de semi-périphérie tente de cerner cet espace où la logique de diffusion internationale du capitalisme rencontre une dynamique de développement national, généralement impulsée par l’Etat » (« Braudel, Wallerstein et le système d’économie-monde », Alternatives Economiques, 1996).

- Samir Amin, L’Échange inégal et la loi de la valeur. La fin d’un débat, 1973 ; Capitalism in the Age of Globalization, Zed Press, 1997.

- Jacques Adda précise : « Ce qui définit la périphérie est son mode d’insertion particulier dans le réseau d’échanges d’une économie-monde ou, plus précisément, dans la division internationale du travail promue par les puissances qui dominent cette économie-monde. Il importe en effet ne pas s’en tenir à l’échange. La division internationale du travail entre zones centrales et périphériques n’est pas le simple produit d’une distribution aléatoire des ressources naturelles ou factorielles de par le monde. Elle met en jeu une maîtrise des filières d’approvisionnement et de commercialisation et une emprise multiforme du centre sur les productions périphériques. La périphérisation désigne le processus de restructuration des productions des régions tombant sous le contrôle politique (colonisation) ou économique du centre de l’économie-monde, en fonction de ses besoins de consommation finale ou intermédiaire. Les productions périphériques sont ainsi dissociées de la satisfaction des besoins locaux et deviennent directement branchées sur le marché dit mondial. Dans les régions les plus développées de la périphérie (l’Extrême-Orient à l’époque coloniale), la complémentarité vis-à-vis des productions du centre est imposée par l’élimination de toute concurrence effective ou virtuelle » (« Braudel, Wallerstein et le système d’économie-monde », Alternatives Economiques, 1996).

- Philippe Norel, L’histoire économique globale, Seuil, 2009, p. 96.

- Philippe Beaujard, « Un seul système-monde avant le XVIe siècle ? L’Océan indien au cœur de l’intégration de l’hémisphère afro-eurasien », dans Philippe Beaujard, Laurent Berger, Philippe Norel (dir), Histoire globale, mondialisations et capitalisme, Paris, La Découverte, 2009, p. 82-148, p. 124-125.

- Nick Kardulias, World-Systems Theory in Practice : Leadership, Production, and Exchange, Rowman & Littlefield Publishers, 1999 ; « Negotiation and incorporation on the margins of World-Systems : examples from Cyprus and North America », Journal of World-Systems Research, 13, 2007, p. 55-82.

- Pierre Vershueren décrit trois acceptions du « réseau » : 1) une métaphore générale de l’organisation du monde, qui ne fait que donner un autre nom à l’analyse des systèmes ; 2) un ensemble d’infrastructures techniques et sociales, matérielles ou numériques, qui maille les territoires connectés entre eux ; 3) une catégorie d’analyse de la société. Sur cette dernière acception, le doctorant écrit : « Elle vise à dépasser le déterminisme structuraliste tout autant que le modèle de l’homo oeconomicus en plaçant en son centre le lien social lui-même, c’est-à dire l’interaction entre les acteurs39. Concrètement, elle conçoit les relations sociales en termes de nœuds – des acteurs, des objets ou des institutions – et de liens entre ces nœuds ; à partir de ces deux éléments, il est possible de modéliser un réseau social, et de former une structure analysable par le biais d’indicateurs statistiques et représentable graphiquement. La structure obtenue n’est pas le résultat de catégories prédéfinies, de normes sociales ou d’attributs individuels de ses nœuds, mais uniquement de la position de ceux-ci les uns par rapport aux autres. Il s’agit dès lors, pour « faire des choses qui tiennent », de combiner cette méthode avec l’étude des identités, des dynamiques, des organisations, des institutions, des structures sociales. Cette perspective d’usage comprend aussi les analyses mobilisant les réseaux de façon plus qualitative, pour saisir des ensembles de relations interpersonnelles structurées plus ou moins durablement : il permet ainsi d’étudier des sujets aussi variés que la mobilisation en politique de groupes d’individus, la structure des relations amicales ou des flux de migration, voire encore le rôle des liens faibles comme vecteur d’information dans le marché du travail. Ce sont ces aspects, de métaphore globale et de catégorie d’analyse, qui nous intéressent le plus dans ces travaux, puisque ce sont ceux qui recouvrent les enjeux méthodologiques les plus directs pour l’historien » (« Dompter l’Hécatonshire. Les réseaux dans l’atelier de l’historien », Hypothèses, 19, 2016, p. 177-186, p. 183-184).

- Immanuel Wallerstein, The End of the World as we Know it : Social Science for the Twenty-First Century, University of Minnesota Press, 1999 ; Comprendre le monde : introduction à l’analyse des systèmes-monde (traduction de World-Systems Analysis. An Introduction par Camille Horsey), La Découverte, 2006.