Cette fiche analyse la construction du modèle de Méditerranée dans l’oeuvre de Fernand Braudel. Elle s’intéresse notamment au concept d' »économie-monde » et aux « invasions nordiques ». Elle s’intéresse ensuite aux critiques historiographiques et aux renouvellements que celles-ci apportent dans le cadre des New Area Studies et des New Mediterranean Studies depuis 2000. Elle se conclut avec les fiches de lecture de plusieurs ouvrages qui développent une autre approche de la Méditerranée post-braudélienne.

Plan de la fiche

I. La composition de La Méditerranée

II. Les apports épistémologiques de La Méditerranée

a. Les trois temps de l’Histoire

b. Les civilisations méditerranéennes

c. L’unité de la région « Méditerranée » (une forme d’Area Study)

d. L’économie-monde

III. Les critiques de La Méditerranée braudélienne

a. Les critiques de l’ethnocentrisme et de l’occidentalisme

b. Les critiques d’une méta-narration : « l’invasion nordique »

IV. Les successeurs anglo-saxons de la pensée braudélienne

a. Des débats qui durent et se prolongent sans trouver de résolution

b. Les New Mediterranean Studies, une expérience multiforme qui considère toutes les rives

c. Une tendance actuelle : l’histoire connectée interdisciplinaire

d. Des ouvrages particuliers

Peregrine Horden, Nicholas Purcell, The Corrupting Sea, a Study of Mediterranean History

W. V. Harris (dir), Rethinking the Mediterranean

Faruk Tabak, The Waning of the Mediterranean : a Geohistorical Approach

David Abulafia, The Great Sea : a Human History of the Mediterranean

Cyprian Broodbank, The Making of the Middle Sea. A History of the Mediterranean from the Beginning to the Emergence of the Classical World

Joe Manning, The Open Sea, The Economic Life of the Ancient Mediterranean World from the Iron Age to the Rise of Rome

Lincoln Paine, The Sea and Civilization : a Maritime History of the World

Peregrine Horden, Sharon Kinoshita, A Companion to Mediterranean History

Fernand Braudel est né en 1902 dans la Meuse. Etudiant au lycée Voltaire de Paris puis à la Sorbonne, il est reçu à l’agrégation d’histoire en 1923 et enseigne au lycée de Constantine (Algérie) dès 1924. Il découvre alors les paysages méditerranéens en Algérie.

Face à la science historique dominée par les méthodes de Langlois et Seignobos, il se tourne plutôt vers la science géographique. Il est influencé par Paul Vidal de la Blache, puis par Marc Bloch et Lucien Febvre, les deux chefs du courant des Annales à partir de 1929.

Marc Bloc meurt fusillé en 1944. Après la mort de Lucien Febvre en 1956, Fernand Braudel devient le nouveau chef de file des Annales. L’influence des Annales est alors considérable en France et en Europe : influencée par les méthodes allemandes, l’historiographie doit être « totale », c’est-à-dire qu’elle doit rechercher une vision globale du développement historique, dans tous les champs sociaux. Une mise en perspective globale des phénomènes historiques, sur le long terme, devient à la fois possible et souhaitable. C’est ce projet qui est réalisé dans La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, la thèse de l’auteur, débutée en 1927.

En 1947 déjà, à Paris, le démantèlement de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (fondée en 1868 pour introduire en France les pratiques allemandes de la formation par la recherche) aboutit à la création d’une VIe section de l’EPHE. L’impulsion est venue d’Alexandre Koyré, Lucien Febvre, et Fernand Braudel, les principaux animateurs du courant des Annales. Celle-ci est devient ensuite une institution à part entière, l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociale (EHESS), en 1975.

En 1979, il écrit Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècles, qui se veut une histoire économique du monde sur quatre siècles, en mettant l’accent sur les aspects culturels, économiques et sociaux, au détriment des événements politiques. Il y défend l’idée que le capitalisme n’est pas une idéologie, mais un système économique élaboré progressivement par le jeu de stratégies de pouvoirs.

I. La composition de La Méditerranée

Fernand Braudel est mobilisé en août 1939 et fait prisonnier à Mayence le 29 juin 1940. C’est en captivité dans les camps de Mayence et de Lübeck qu’il écrit sa thèse, uniquement de mémoire et sans aucun accès à l’immense documentation qu’il a accumulée avant la guerre.

C’est en 1949 qu’est publiée la première édition La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (une deuxième édition, remaniée et plus riche, est publiée en 1966, deux autres en 1976 et 1979). Au départ, il s’agissait d’une histoire politique et diplomatique du règne de Philippe II (1556-1598). Mais la correspondance qu’il entretien avec Lucien Febvre (dès le début de son travail de thèse en 1927) puis avec le géographe Jacques Bertin le pousse à transformer son projet initial . Dans la Méditerranée, la mer est personnifiée : elle devient un personnage historique.

II. Les apports épistémologiques de La Méditerranée

A. Les trois temps de l’Histoire

Le projet de La Méditerranée est évidemment celui de l’« histoire totale ». Braudel y propose une approche renversante de la temporalité historique, en distinguant 3 temps :

– le temps structurel (celui de la géographie, de la géologie, du climat, quasiment immobile) ;

– le temps civilisationnel (celui des groupes humains, des voyages et des échanges culturels) ;

– le temps événementiel (l’histoire à proprement parler, dont il minimise l’importance).

Braudel préfère la longue durée et l’histoire-problème au temps de l’événement. Contrairement à la « fracture » entre la Méditerranée chrétienne et l’Islam (développée par Henri Pirenne dans Mahomet et Charlemagne, 1922, publié en 1936), Braudel insiste sur la rencontre des civilisations entre les rives de la Méditerranée.

B. Les civilisations méditerranéennes

Braudel insiste sur la rencontre entre des civilisations entre les rives de la Méditerranée, qui est alors le centre du monde connu au XVIe siècle. Pour lui, les sociétés n’existent pas et seuls existent les rapports sociaux. Sa pensée peut être résumée en citant André Burguière : « les cultures n’existent pas. Seuls existent les contacts et les échanges culturels. Les cultures isolées, repliées sur elles-mêmes, sont des fictions ou des cultures condamnées. Car une culture a besoin de contacts et d’échanges pour exister, comme notre corps d’oxygène pour survivre. Les cultures peuvent s’appréhender comme des ensembles différenciés qui font système par leur intelligibilité globale et leur capacité à se reproduire. Mais ce sont des ensembles mouvants qui n’existent que par les rapports qu’ils entretiennent entre eux ».

En fait, pour Braudel, la culture n’est jamais une structure fixe : elle se transforme en permanence par les contacts qu’elle entretient avec d’autres cultures, et elle n’a pas d’autre futur que sa propre disparition si elle n’a aucun contact avec les autres cultures. Pour durer, une culture doit s’obliger à sortir d’elle-même et à se confronter pour se transformer. Influencé par l’ethnologie et l’anthropologie, Braudel préfère donc évoquer des « civilisations » plutôt que des « cultures », et conçoit donc la « mondialisation » comme un processus d’interconnexions, avec des phases d’intensité et de nature variées, façonnées par de nombreux facteurs. La notion de « civilisation » est donc fondamentale, et nous retenons que les civilisations ne peuvent exister que parce qu’elles se croisent et s’enchevêtrent, s’empruntent les uns aux autres. Pour Braudel, les « civilisations » ont une qualité de permanence qui leur accorde stabilité et originalité. Les civilisations peuvent avoir des centres de gravité géographiques, elles n’ont cependant aucune frontière les unes avec les autres et se mêlent en permanence.

C. L’unité de la région « Méditerranée » (une forme d’Area Study)

La cohérence de la Méditerranée en tant que région tient d’abord à sa géographie. Elle se compose de différents milieux qui sont connectés entre eux par des mouvements d’hommes, d’animaux, de marchandises et de capitaux. L’agriculture sédentaire est au cœur de l’économie des milieux méditerranéens (beaucoup plus que la transhumance et le nomadisme). L’artisanat et les industries urbaines produisent tous les types de produits (qu’ils soient indispensables, nécessaires ou bien de luxe). Cependant, cette économie est limitée : elle a besoin d’un commerce à longue distance, qui relie ainsi la Méditerranée au reste du monde. A partir du XVIe siècle par exemple, l’élément nouveau qui permet la circulation commerciale en Méditerranée est constitué par l’argent des Amériques. Pour Braudel, ce sont les flux monétaires qui ont créé des connexions entre les rives septentrionales de la Méditerranée et le reste du monde, puisque l’argent espagnol a permis d’acheter les produits orientaux, mais aussi les produits asiatiques arrivant du Levant . Mais il va plus loin : c’est une aire de rencontre, de confrontation, de partage et d’hybridation. C’est donc une « aire culturelle ». Mais cette aire culturelle n’est ni latine, ni byzantine, ni ottomane ; ni chrétienne, ni musulmane : elle est tout cela à la fois. Ce qui fait l’unité de la Méditerranée en tant que « région » et qu’« aire culturelle », c’est la présence simultanée de différentes cultures et religions.

De ce point de vue, Braudel est évidemment l’un des créateurs des Area Studies. Au même moment, William Skinner propose une autre forme de structure spatiale : les « macro-régions » . Skinner se concentre en particulier sur la Chine. Pour lui, dans les macro-régions, les hiérarchies urbaines forment l’ossature autour de laquelle s’organisent les populations engagées dans différentes formes d’interactions. Elles se définissent donc d’abord par une concentration des populations et des ressources dans des zones centrales (les « noyaux régionaux ») qui rayonnent sur leurs périphéries. Comme pour Braudel, la macro-région est animée par les interactions entre les hommes, les animaux et les marchandises.

D. L’économie-monde

Dans La Méditerranée, Fernand Braudel a introduit le concept d’« économie-monde » : un vaste territoire, dynamique, limité dans l’espace, qui se suffit à lui-même, et polarisé par un centre qui diffuse son influence. L’« économie-monde » braudélienne insiste sur l’unicité du centre et accorde à la structuration des échanges la primauté sur la dimension idéologique et politico-militaire. C’est un monde en soi.

La notion est ensuite développée dans le tome III de Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècles (1979). Il s’agit d’un « morceau de la planète économiquement autonome, capable pour l’essentiel de se suffire à lui-même et auquel ses liaisons et ses échanges intérieurs confèrent une certaine unité organique ». Une économie-monde est donc une subdivision du monde, qui forme un Tout économique par-delà les frontières politiques et linguistiques.

L’économie-monde est limitée dans l’espace par le temps des déplacements et des échanges. Sa structure est rendue cohérente par un réseau de communications qui relie des espaces politiques, culturels et religieux différents mais qui sont associés. Elle dispose de périphéries éloignées qui servent de zones-tampon face aux autres périphéries possibles des autres économies-monde qui se développent de manière autonome au même moment (par exemple l’Empire romain et la Chine des Han au IIe siècle de l’ère conventionnelle). A l’intérieur, l’économie-monde est fortement hiérarchisée. Elle possède un cœur, une semi-périphérie intégrée au centre et une immense périphérie éloignée. Jusqu’à la révolution industrielle, les centres sont formés par les cités-Etat : Venise dès la fin du XIVe siècle et tout au long du XVe siècle, Anvers, puis Gênes au XVIe siècle, Amsterdam au XVIIe siècle et dans la première partie du XVIIIe siècle, Londres au XVIIIe et au XIXe siècle, New York au XXe siècle.

Pour Braudel, la Méditerranée (et, par extension, la planète entière) a connu une succession d’économies-monde qui connaissent toutes le même processus : naissance, développement, âge d’or, déclin. Il cite par exemple les peuples sumériens, les Phéniciens, les Grecs, la mare nostrum des Romains… Pour Braudel, le concept d’économie-monde s’applique particulièrement à la Méditerranée de l’époque moderne puisque c’est le prolétariat et la division « internationale » (ou « régionale ») du travail entre les différentes régions méditerranéennes, conduit par Venise, Gênes et Byzance, qui constitue l’unité de l’ensemble. En prolongeant la réflexion, Braudel développe une synthèse de la naissance du capitalisme et du take-off de l’Occident, grâce à la première mondialisation des économies. Pour l’historien, le capitalisme est né du commerce entre des économies-mondes qui se rencontrent au XVIe siècle ; les économies-monde ont donc été « les matrices du capitalisme » .

III. Les critiques de La Méditerranée braudélienne

A. Les critiques de l’ethnocentrisme et de l’occidentalisme

L’approche braudélienne a néanmoins soulevé des critiques variées, particulièrement dans le monde anglo-saxon . La Méditerranée a été traduite en anglais par S. Reynolds et publiée en 1972. Lle provoque d’immenses débats au sein des universités américaines. Pour Bernard Bailyn, l’un des fondateurs de l’Atlantic History, l’écriture de Fernand Braudel est beaucoup trop poétique pour être sérieusement historique. La personnification de la mer Méditerranée et les métaphores filées tout au long du texte sont souvent dénoncées : l’historien n’aurait pas véritablement traité le problème historique qu’il avait soulevé. Au lieu de cela, il déroule « un tapis roulant épuisant » (« an exhausting treadmill ») ; il aurait plutôt écrit une « métahistoire » et une « géohistoire » .

D’autres ont dénoncé le consensus colonial de l’historien qui se lit dans une vision très occidentale de la Méditerranée. Pour Claude Liauzu , cette approche n’est en fin de compte pas si différente de celle d’Henri Pirenne, pour qui l’Islam est un intrus dans ce lac occidental. Il est vrai que Braudel n’a jamais utilisé de sources issues du Sud de la Méditerranée… Jack Goody et Paul Ricoeur ont également dénoncé ce « vol de l’histoire » .

Ces critiques renvoient bien évidemment à « l’orientalisme » d’Edward Saïd. En 1978, Edward Saïd, un chercheur palestino-américain, réoriente les Cultural Studies dans une direction anticolonialiste. Son ouvrage Orientalism (traduit en français en 1980) est une critique de la vision occidentale du Moyen-Orient depuis le début du XIXe siècle dans l’art et la littérature, et des implications de cette définition pour le développement du colonialisme et de l’impérialisme jusqu’aux mouvements de résistance à l’américanisation dans les années 1970.

B. Les critiques d’une méta-narration : « l’invasion nordique »

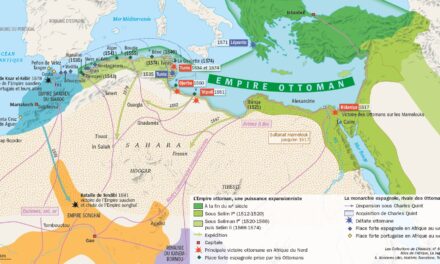

Mais la principale critique a été portée contre la théorie de « l’invasion nordique ». Braudel développe ce thème à la fin du premier volume de La Méditerranée. Selon lui, à partir du XVIe siècle, le succès de la Monarchie catholique et de l’Empire ottoman s’explique par un décollage économique généralisé qui aboutit à un certain équilibre militaire. Pourtant, après 1571, la réussite de ces deux empires se fragilise. Ils sont alors dépassés économiquement par des Etats situés plus au nord. Par secousses successives, les principaux marchés et les routes méditerranéennes sont ainsi passées sous la domination des marchands, des capitaux et des navires des puissances de l’Europe du Nord qui seraient la nouvelle force motrice de l’économie méditerranéenne. La France possédait déjà une frontière méridionale ouverte sur la mer. Mais l’Angleterre et les Provinces-Unies, puis les Suédois et les Danois, arrivent dans la région en tant que puissances étrangères. Ces Etats plus petits étaient alors mieux équipés pour la compétition à un moment où l’économie méditerranéenne entrait en récession. C’est au même moment que ces Etats, politiquement, accélèrent leur transformation vers l’Etat moderne, tandis que les principautés italiennes et la monarchie espagnole déclinent. En conséquence, l’empire d’Espagne (dont la Couronne est liée à celle du Portugal jusqu’en 1640) décide de se tourner davantage vers les colonies d’Amérique. Dans la lecture braudélienne, ce serait le signe principal de la marginalisation du monde méditerranéen par rapport au monde atlantique. Ce mouvement d’abandon de la Méditerranée occidentale équivaudrait en effet à un déplacement de la centralité de l’économie-monde vers l’Ouest, transformant la Méditerranée en une périphérie de l’économie américaine.

Pour l’historienne Molly Greene (« Beyond the Northern Invasion : the Mediterranean in the Seventeenth Century », Past & Present, 174, 2002, p. 42-71), l’invasion nordique est toute relative. Elle n’a d’abord rien d’un « événement » pour les navigateurs en Méditerranée orientale. Si la Méditerranée occidentale est agitée par les rivalités entre les Anglais et les Hollandais d’une part, et les Espagnols d’autre part, la puissance maritime a lentement permis de réorganiser l’activité commerciale et même sociale. De plus, l’arrivée des Européens du Nord n’a pas remplacé la concurrence religieuse par une compétence économique. Elle appelle à la nuance quant à la transformation de l’Europe chrétienne d’une ère « médiévale » à une ère « moderne » : la Méditerranée du XVIIe siècle est à la fois constituée d’Etats souverains qui se modernisent plus ou moins rapidement, et une frontière religieuse traditionnelle. Ensuite, le déclin de Venise est plus intéressant, car le retrait italien de la Méditerranée orientale a inauguré une période où aucune puissance ne pouvait dominer le commerce en Méditerranée orientale. L’incapacité d’une seule puissance à dominer le commerce de transport dans la première moitié du XVIIe siècle, ainsi que la piraterie et la course, ont amené les historiens à décrire une forme d’anarchie maritime. Molly Greene propose plutôt d’y voir une aubaine pour d’autres puissances. C’est au XVIIe siècle que la puissance maritime grecque a pu se développer en mer Egée, en mer Noire et en mer Rouge, les capitaines et les marins grecs profitant du vide laissé par Venise pour jouer un rôle de premier plan dans le commerce méditerranéen oriental. Les îles des Cyclades (en particulier Sifnos et Patmos) sont connues pour avoir abrité une classe d’armateurs qui faisait le commerce de la soie, du blé et du coton. L’île de Sifnos comptait à elle seule 38 galères. L’île de Crète (qui était encore sous domination vénitienne) a été un poste-clé de la navigation de cabotage à la suite du déclin de la marine marchande de Venise. Enfin, les Ottomans ne s’opposaient pas à passer des accords avec des dhimmis. Après le retrait des Vénitiens, c’étaient désormais des marins crétois qui naviguaient vers le sud de l’Italie ainsi que vers Istanbul, et des chevaliers de Saint-Jean (Malte) qui rançonnaient les navires espagnols, hollandais, français et britanniques pour le compte de l’Empire ottoman !

Plus récemment, en 2010, Colin Heywood est revenu sur cette question en apportant « a post-braudelien perspective » au sujet de la présence anglaise en Méditerranée entre 1600 et 1630 . Il s’efforce de réviser la vision braudélienne sur l’invasion nordique. La triade de Braudel des Nordistes (Angleterre, France, Hollande) est en soi une construction ouverte à la critique. Pour Heywood, la France était autant une Méditerranée qu’une entité politique du Nord, avec une frontière maritime active sur la Méditerranée ainsi que sur l’Atlantique. Ainsi, à l’opposé du phénomène transitoire des habitants français du Nord de Braudel en tant que participants à la ruée vers le grain de la fin du XVIe siècle, il faut opposer le fait indéniable qu’au XVIIe siècle, la participation française au commerce caravanier longue distance et au cabotage en Méditerranée provenaient de Marseille et des petits ports provençaux de La Ciotat, Antibes, St Tropez, qui fournissaient les bateaux, les patrons et les équipages, ainsi qu’une grande partie des capitaux, pour la caravane maritime française aux XVIIe et XVIIIe siècles. Son approche micro-historique recontextualise les « invasions nordiques » en s’appuyant ensuite sur le parcours de William Bois d’Ipswich (1611-1622) et sur le voyage du Prudence entre 1628 et 1630).

Cette méta-narration braudélienne a été reprise par d’autres auteurs tels qu’Immanuel Wallerstein, Richard Rapp, Ralph Davis, Jonathan Israel ou Michel Fontenay . Faut-il pour autant confirmer la marginalisation de l’espace méditerranéen à la fin de l’époque moderne ? Toutes les puissances maritimes et commerciales, à une époque de protectionnisme, ont le souci constant de maintenir des conditions favorables à la navigation : par la lutte contre la piraterie, par la signature de traités de commerce et d’accords de protection, par l’installation de consulats (ainsi que leurs équivalents locaux : drogmans, baylos…). La « liberté de navigation » est un principe affirmé par Grotius. De plus, les activités en mer Baltique comme dans les Antilles dépendent de ressources fournies par les populations méditerranéennes : Leos Müller (Consuls, Corsairs, and Commerce : the Swedish Consular Service and Long-distance Shipping, 1720-1815, Uppsala Universitet, 2004 ; « Commerce et navigation suédois en Méditerranée à l’époque moderne, 1650-1815 », Revue d’histoire maritime, 13, 2011, p. 45-70) démontre par exemple que la moitié des importations suédoises en sel, une matière première cruciale pour les industries alimentaires et la pêche en mer Baltique, provient de la Méditerranée. Enfin, les historiens de la navigation démontrent le développement du transport maritime grec, génois et napolitain sur des lignes de cabotage très éloignées de leur territoire d’origine : les armateurs hollandais ne font que louer leurs navires aux négociants ottomans et ragusains très actifs et préfèrent concentrer leurs efforts sur le transport entre la Méditerranée occidentale et l’Europe du Nord.

C’est aussi en Méditerranée que s’écoule une partie de l’or et de l’argent transporté de Potosi et du Rio de la Plata à Séville. Ces richesses inondent l’Europe et animent le commerce entre les rives de la mer intérieure. Tout ceci remet en question l’image traditionnelle d’une passivité méditerranée face à l’essor de l’économie atlantique. La Méditerranée est demeurée une région importante pour les économiques d’Europe mais aussi de l’Atlantique. Elle n’était pas une marge vouée au déclin à partir du XVIIe siècle. Au contraire, sa dynamique ne peut être comprise que si la Méditerranée, compte tenu d’un processus d’intégration croissante et de marchés en expansion à l’échelle planétaire, est intégrée à un monde plus vaste .

IV. Les successeurs anglo-saxons de la pensée braudélienne

A. Des débats qui durent et se prolongent sans trouver de résolution

Il existe des prolongements devenus classiques de l’héritage de la pensée braudélienne et de la longue durée. Certains historiens anglo-saxons se sont engagés, depuis les années 1990, dans les New Mediterranean Studies avec l’objectif de vérifier (et souvent : de contredire) les thèses braudéliennes. Ces chercheurs épousent très souvent la définition braudélienne du temps long ; mais ils ne s’accordent pas sur les frontières géographiques méditerranéenne et sur la nature de la mer du milieu.

La plupart des historiens désignent par « Méditerranée » l’espace maritime, ses îles et ses littoraux, du détroit de Gibraltar au détroit des Dardanelles. Mais faut-il inclure les vallées et les bassins des fleuves qui se jettent dans la mer Méditerranée ? Faut-il intégrer une zone saharienne par où transitent un certain nombre de ressources africaines et indiennes jusqu’aux cités portuaires animées par le commerce maritime ? Certains historiens (Maurizio Isabella et Konstantina Zanou, Patricia Lorcin, Robert Sallares…) plaident pour une conception spatiale élargie de la Méditerranée en relation avec un vaste arrière-pays qui met en œuvre la circulation des biens, des personnes, des cultures et des idées.

B. Les New Mediterranean Studies, une expérience multiforme qui considère toutes les rives

Malgré plusieurs travaux généraux sur la Méditerranée ces dernières années , l’histoire totale de la Méditerranée n’est plus une priorité des New Mediterranean Studies. Cette aire régionale continue cependant d’être analysée sous tous ses thèmes : l’intérêt pour les zones frontalières, les représentations de l’Autre, le syncrétisme culturel et les religieux, les personnes vivant en marge (y compris les contrebandiers, les pirates, les esclaves), l’environnement, la trame urbaine (en particulier des villes portuaires), les genres, les scènes de la rencontre, la collaboration avec les autres religions, la diplomatie, l’accueil des étrangers, les mobilités.

Il suffit de penser aux travaux de Jocelyne Dakhlia (Lingua franca. Histoire d’une langue métisse en Méditerranée, Actes Sud, 2008), de Wolfgang Kaiser (Le commerce des captifs. Les intermédiaires dans l’échange et le rachat des prisonniers en Méditerranée, XVe-XVIIIe siècle, Ecole Française de Rome, 2008 ; La loge et le fondouk : les dimensions spatiales des pratiques marchandes en Méditerranée : Moyen-Age et Époque moderne, Karthala, 2014), de Claudia Moatti (L’expérience de la mobilité de l’Antiquité à nos jours, entre précarité et confiance, Bordeaux, Ausonius, 2021). Il est également possible d’ajouter les travaux de l’italienne Francesca Trivellato (The Familiarity of Strangers : the Sephardic Diaspora, Livorno, and Trade in the Early Modern Period, Yale University press, 2009 ; Religion and Trade : Cross-Cultural Exchanges in World History, 1000-1900, Oxford University Press, 2014 ; Corail contre diamants. Réseaux marchands, diaspora sépharade et commerce lointain : de la Méditerranée à l’océan Indien, XVIIIe siècle, Éditions du Seuil, 2016) et du britannique David Abulafia (Mediterranean Encounters : Economic, Religious, Political, 1100-1550, Ashgate, 2000) et de Marie-Carmen Smyrnelis, Traversées méditerranéennes : jeux d’espace et mobilités au XIXe siècle (Classique Garnier, 2023).

Anne Brogini, ancienne membre de l’Ecole française de Rome, s’intéresse à l’histoire de la Méditerranée occidentale et des ordres militaires, ainsi qu’à une Méditerranée des empires à l’époque moderne. Elle a dirigé deux journées d’étude : l’une sur Des marges aux frontières : les puissances et les îles en Méditerranée à l’époque moderne (2007), l’autre sur La Méditerranée au prisme des rivages. Menaces, protections, aménagements en Méditerranée occidentale, XVe-XXe siècles (2012), et a dirigé un ouvrage collectif : Mobilités en Méditerranée. Quotidiens, contrôles, assistances, XVe-XXe siècles (Bouchène, 2020).

Depuis la forte diffusion de la théorie du « choc des civilisations », les historiens de la Méditerranée, même s’ils moins nombreux, précipitent la fin de l’unité de la Méditerranée braudélienne. Il s’agit à présent d’utiliser l’ensemble des sources disponibles (chrétiennes, juives, musulmanes) pour insister sur la diversité culturelle de cet espace. A Shared World : Christians and Muslims in the Early Modern Mediterranean de Molly Greene (Princeton University Press, 2000) est un excellent exemple de la façon de repenser les intersections culturelles de la Méditerranée depuis l’Orient. En 2010, Biray Kolluoglu et Meltem Toksöz publient Cities of the Mediterranean : From the Ottomans to the Present Day (Tauris, 2010). Ils s’appuient sur des sources ottomanes et arabes et fournissent, par conséquent, une image plus complète des réseaux et des connexions qui ont fait de la Méditerranée un lieu significatif pour l’histoire des côtes orientales. Christophe Picard utilise la même méthode dans La mer des califes. Une histoire de la Méditerranée musulmane (Seuil, 2015). Maria Fusaro, Mohamed-Salah Omri et Colin Heywood publient l’ouvrage collectif Trade and Cultural Exchange in the Early Modern Mediterranean (Tauris, 2010) qui permet de mieux comprendre comment la vie des habitants des rives sud était étroitement liée à la mer, aux échanges commerciaux, aux attaques et aux maladies, et comment ils pensaient à la Méditerranée en conséquence. Méditerraneans : North Africa and Europe in an Age of Migration, 1800-1900 (University of California Press, 2011) de Julia Clancy-Smith révèle l’importance du Maghreb pour comprendre l’interaction des mobilités et des modernités dans la Méditerranée du XIXe siècle. En 2019, Judith Tucker dirige The Making of the Modern Mediterranean, Views From the South (University of California Press, 2019) qui inverse le point de vue en n’utilisant que des sources non-chrétiennes.

Une évolution parallèle à la précédente concerne l’analyse des influences culturelles de l’Islam en Méditerranée occidentale. C’est l’objet des livres de Daniel Goffman, The Ottoman Empire and Early Modern Europe (Cambridge University Press, 2002), Leonard Patrick Harvey, Muslims in Spain, 1500-1614 (University of Chicago Press, 2005), Daniel Baloup, David Bramoullé, Bernard Doumerc et Benoît Joudiou (dir), Les mondes méditerranéens au Moyen Age (Armand Colin, 2018) Nathalie Rothman (The Dragoman Renaissance : Diplomatic Interpreters and the Routes of Orientalism, Cornell University Press, 2021) .

C. Une tendance actuelle : l’histoire connectée interdisciplinaire

Une autre tendance, dominante, s’intéresse aux formes d’histoire connectée, notamment entre les diasporas, dans la guerre de course ou au sujet des les revendications frontalières. Les apports de Sanjay Subrahmanyam (« Connected Histories : Notes towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia », Modern Asian Studies, 31, 1997, p. 735-162) ont permis de développer une histoire connectée de la Méditerranée qui s’intéresse davantage aux interactions, aux lieux et aux personnages qui incarnent les connexions, les médiations, les passages entre les différentes civilisations. La mer n’est plus un personnage historique et le climat n’est plus le fondement de la définition de l’aire géographique ; ce sont les interactions entre les Hommes et leur milieu qui sont désormais au centre des New Mediterranean Studies .

Dans « Les régions braudéliennes en Asie », Roy Bin Wong écrit qu’il faut considérer « la densité et la diversité des interactions comme les composantes clés d’une région. Elles se distinguent à leur tour des connexions plus rares et plus spécifiques qui mettent en rapport les populations de la région avec celles de l’extérieur. Une telle formulation ne requiert pas un ensemble particulier de caractéristiques plutôt qu’un autre pour définir une région, pas plus qu’elle ne privilégie les centres économiques et politiques au détriment des périphéries. Elle nous aide donc à considérer les différentes parties du monde sans leur imposer un quelconque schéma global d’interprétation, basé sur l’aspect qu’a pu présenter le monde dans les siècles plus récents. Elle nous permet également de considérer les dynamiques culturelles des régions en suivant la trace des institutions parmi les populations qui passent d’une culture à l’autre et font circuler les idées ». Les connexions sont donc la clé de la définition des Area Studies. Mais il écrit aussi que « l’invention par Braudel, il y a un demi-siècle, de la Méditerranée comme unité d’étude historiquement significative reste, aujourd’hui encore, une inspiration pour quiconque s’interroge sur les moyens de dépasser les approches contraintes par le cadre des États territoriaux et des sociétés nationales, ou à l’autre extrême par les systèmes-monde ou les civilisations » .

Claudia Marzagalli met également en garde contre une focalisation exclusive sur les échanges interculturels. Cela risque « d’une part, de faire oublier que l’essentiel des interactions des individus se passe en général au sein d’un groupe qui partage valeurs et croyances similaires ; et d’autre part, d’escamoter l’inscription des dynamiques qui traversent ces sociétés dans un contexte plus global, qui peut comporter des enjeux de pouvoir et des relations asymétriques. Il serait fort souhaitable que les rapports de force et de domination ne soient pas mis à l’écart dans une vision quelque peu irénique des « contacts » ou des relations interculturelles ». Les études régionales et les études connectées risquent de s’enfermer dans des perspectives internalistes, qui ne privilégient que des approches partielles et situées de tel aspect de l’histoire méditerranéenne. Elle poursuit : « il peut être ainsi intéressant de reconstituer la trame des circulations à partir des réseaux qui se tissent tout en essayant de prendre en compte les phénomènes extérieurs à la région étudiée qui en influencent pourtant les dynamiques. C’est en ce sens que Jean-Robert Henry invite à ‘ne pas centrer exclusivement la réflexion sur l’espace méditerranéen, mais de l’ouvrir sur une comparaison avec d’autres espaces de référence qui cohabitent avec la Méditerranée dans le champ de nos représentations : la communauté mondiale et le processus de mondialisation, l’Europe ou les Europes, les Orients et l’Occident’ » .

De nombreux colloques ont été organisés depuis 2010. Ces journées d’étude rassemblent plusieurs spécialistes de disciplines différentes et qui abordent des sources différentes. Elles sont aussi beaucoup plus culturelles et ont abouti à plusieurs ouvrages collectifs. Citons en particulier José Antonio Martinez Torrez, Circulacion de personas e intercambios comerciales en el Mediterràneo y en el Atlàntico, siglos XVI, XVII, XVIII (CSIC, 2008) ; Michel Fontenay, La Méditerranée entre la Croix et le Croissant : navigation, commerce, course et piraterie, XVIe-XIXe siècles (Classiques Garnier, 2010) ; Albrecht Fuess, Bernard Heyberger (dir), La frontière méditerranéenne du XVe au XVIIe siècle. Échanges, circulations et affrontements (Brepols, 2013) ; Silvia Marzagalli (dir), Les consuls en Méditerranée, agents d’information, XVIe-XXe siècle (Classiques Garnier, 2015) ; Alexandre Massé, Un empire informel en Méditerranée : les consuls de France en Grèce et dans l’Empire ottoman : images, ingérences, colonisation, 1815-1856 (Classique Garnier, 2019) ; Johannes Bernhardt, Markus Koller, Achim Lichtenberger, Mediterranean Rivers in Global Perspective (RUB, 2019) ; Medardus Brehl, Andreas Eckl, Kristin Platt, The Mediterranean Other, The other Mediterranean (RUB, 2019).

Les approches culturelles connectées se développent également au sujet de la poésie rimée en Angleterre, des formes architecturales ottomanes à Venise ou des effets du commerce du luxe islamique dans les goûts artistiques de la Renaissance italienne .

Les communautés locales étaient culturellement liées à des endroits éloignés de diverses manières. Ces liens ont brisé les frontières et créé des zones territoriales fluides et poreuses alors que les gens et les matériaux voyageaient des deux côtés des frontières islamiques et chrétiennes. Les notions de fluidité et celle d’identité ont été utilisées comme moyen d’expliquer les relations entre la Méditerranée orientale et occidentale. Les études identitaires sont devenues de plus en plus importantes pour donner une voix aux groupes sous-représentés et pour décomposer les catégories réifiées. Les groupes en transit (renégats, esclaves, convertis, fuyards, émigrés des diasporas…) et les zones frontalières (Dalmatie, Chypre, Crète…) sont une façon de penser comment les individus de différents endroits et de différentes religions interagissent les uns avec les autres . L’idée des zones frontalières repose sur la supposition que les gens qui vivent sur les frontières sont à bien des égards plus proches les uns des autres qu’ils ne le sont des gens qui vivent dans les centres. Ces zones n’étaient pas seulement des lieux où chrétiens et musulmans avaient des contacts fréquents, mais aussi des sites où les frontières étaient floues et constamment contestées. Les gens se déplaçaient entre les capitales et leurs régions environnantes avec une certaine fréquence et établissaient des réseaux sociaux basés sur le contact avec des personnes dans divers endroits .

Depuis les années 2000, ces travaux se multiplient sur les Brokers et les Go-Between installés dans les zones centrales et non dans les périphéries frontalières, en particulier entre Venise et l’Empire ottoman. Eric Dursteler est l’un des spécialistes de cette question. Il publie Venetians in Constantinople : Nation, Identity and Coexistence in the Early Modern Mediterranean (Johns Hopkins University Press, 2006) et Renegade Women : Gender, Identity and Boundaries in the Early Modern Mediterranean (Johns Hopkins University, 2011). Ces réflexions sont également approfondies par Cemal Kafadar (« A Death in Venice (1575) : Anatolian Merchants Trading in the Serenissima », Journal of Turkish Studies, 10, 1986, p. 191-218), Nathalie Zemon Davis (Trickster Travels : a Sixteenth Century Muslim Between Worlds, Hill & Wang, 2006), Natalie Rothman (Brokering Empire : Trans-Imperial Subjects Between Venice and Istanbul, Cornell University Press, 2012 ; « Interpreting Dragomans : Boundaries and Crossings in the Early Modern Mediterranean », Comparative Studies in Society and History, 51, 2009, p. 771-800 ; « Becoming Venetian : Conversion and Transformation in the Seventeenth-Century Mediterranean », Mediterranean Historical Review, 21, 2006, p. 39-75 ; « Conversion and Convergence in the Venetian-Ottoman Borderlands » dans John Jeffries Martin (dir), « Crossing Religious Boundaries in the Medieval and Early Modern Mediterranean », Journal of Medieval and Early Modern Studies, 41, 2011, p. 601-634 ; « Contested Subjecthood : Runaway Slaves in Early Modern Venice », Quaderni Storici, 139, 2012, p. 425-442) et Stephen Ortega (Negociating Cultural Relations in the Early Modern Mediterranean : Ottoman-Venitians Encounters, Ashgate, 2014). La thématique des rencontres intercommunautaires se retrouve également dans les publications de Jessica Roitman (Communications Networks Across National and Religious Boundaries : The Role of the Santa Companhia de dotar orphãs e donzelas pobres in the « Portuguese » Diaspora, 1615-1680, Bellaterra, 2005 ; Us and Them : inter-cultural trade and the Sephardim, 1595-1640, Leiden University Press, 2009 ; The Same But Different ? Intecultural Trade and the Sephardim, 1595-1640, Brill, 2011) et de Molly Greene (Catholic Pirates and Greek Merchants : a Maritime History of the Mediterranean, Princeton University Press, 2010).

D. Des ouvrages particuliers

Il existe quelques ouvrages qui doivent être mis en valeur pour leur densité et leur proximité avec la méthodologie braudélienne.

Peregrine Horden, Nicholas Purcell, The Corrupting Sea, a Study of Mediterranean History

En 2000, Peregrine Horden et Nicholas Purcell (un spécialiste de l’histoire antique et un médiéviste) publient un nouveau regard érudit sur la Méditerranée. Alors que Braudel considérait la Méditerranée comme un espace bio-aquatique de connexions économiques et culturelles, forgées par des forces émanant d’un système économique mondial en évolution, Horden et Purcell insistent sur les connectivités dynamiques qui associent de multiples lieux distincts, éclatés, mais liés par des besoins mutuels. Braudel revendique une prétention à l’unité physique méditerranéenne, un environnement et un climat partagés. Dans la nouvelle vision de la mer, il n’y a pas d’unité géographique en tant que telle à la Méditerranée : elle est au contraire subdivisée en un ensemble de micro-bassins, de micro-lieux ou de micro-écologies ; chacun de ces micro-bassins se subdivise lui-même en de plus petits bassins qui partagent une caractéristique environnementale et sont conduits, par conséquent, à rechercher des liens les uns avec les autres pour se protéger de leurs vulnérabilités. On ne peut comprendre chaque point méditerranéen que si on l’intègre dans son propre réseau de micro-régions plus ou moins voisines et dans un ensemble interconnecté au sein de la grande Méditerranée. C’est en effet cette division constante qui fait de la mer Méditerranée un vaste kaléidoscope, voire une fractale, d’où son surnom de « corrupting sea ». Pour Horden et Purcell, la Méditerranée en tant que plan d’eau semble jouer un rôle secondaire, important pour faciliter ces connexions, tandis que l’action la plus significative s’est déplacée vers les côtes et les îles.

Le livre de Horden et Purcell compte 761 pages et 12 chapitres répartis entre 5 parties inégales entre elles. Le plan est thématique et plus proche du temps géographique et civilisationnel que du temps événementiel. Il marque donc la différence avec la tripartition braudélienne. La question des définitions de l’espace méditerranéen débute la réflexion pendant une cinquantaine de pages. Les auteurs aboutissent à une expression fragmentée de la mer. Elle n’est pas unie par son climat ou par ses rives : c’est cela qui, au contraire, permet de la diviser en plusieurs environnements différents les uns des autres. Il n’est pas utile de la considérer selon une typologie pré-déterminée (villes, campagnes, routes, chemins, terre, mer, montagne, plaine…) ; ce qui maintient l’unité de cette mer semi-fermée, même à l’époque romaine, c’est l’intensité des connexions et des complémentarités entre ses rives écologiquement différentes, qui contribuent à former une koinè. Les chapitres suivants ne font que démontrer la justesse de cette perspective interactionniste. Chaque micro-environnement étudié est caractérisé par une diversité méditerranéenne typique et chacun est instable à sa manière (que ce soit dans son relief, son hydrologie, sa trame urbaine, son hinterland, la disposition de ses occupants face à l’aventure maritime…). Ils forment donc des unificateurs locaux qui s’isolent et se distinguent des zones géographiques voisines. Chaque microrégion est elle-même constituée d’un grand nombre de niches environnementales plus petites qui peuvent se rapporter les unes aux autres dans une grande variété de modèles différents. Le monde méditerranéen est donc constitué non seulement d’îles réelles dans la mer mais aussi d’une plénitude d’îles « virtuelles » sur le continent. L’ensemble forme un « système » organisé par l’ensemble des connexions qui tissent un vaste réseau reliant sous les points.

Les déplacements sont quotidiens et ils dynamisent l’espace méditerranéen : soldats, pèlerins, caboteurs, missionnaires, officiers impériaux et municipaux, commerçants, esclaves, artistes, marins, athlètes, moines, exilés, migrants, armées, nomades, facteurs… relient les parties dans un monde de mouvement encadré par le tracé des routes terrestres et maritimes existantes. Les villes reliées par ces routes ne sont pas des « destinations » mais plutôt des « relais » ou des « adresses », c’est-à-dire des nœuds du réseau dans lesquels les circuits de circulation et les personnes se croisent. Contrairement à ce qu’écrivait Henri Pirenne, pour Horden et Purcell, les lignes de connectivité qui unissaient la Méditerranée n’ont jamais été vraiment brisées à aucune époque : elles ont toujours été potentiellement disponibles : ses accords et ses arrangements étaient pris pour permettre de surmonter les obstacles potentiels.

Le principal apport du livre de Horden et Purcell réside précisément dans cette approche de la Méditerranée fragmentée en tant que système et que réseau connecté. Au sein de ce réseau, lui-même composé de micros-espaces et de micros-systèmes, les processus caractéristiques de l’ensemble peuvent être observés dans chacune de ses parties, en particulier dans les îles. Les îles ne sont pas particulièrement isolées, mais sont tout aussi connectées que n’importe quelle microrégion continentale. Voir les îles sous cet angle permet aux historiens de mieux comprendre pourquoi elles ont été parfaitement adaptées aux types de production coloniale (en particulier des monocultures céréalières et sucrières) et pourquoi, de Chios de la Grèce archaïque à la Sicile de la République romaine ou fatimide, elles sont devenues les foyers primaires de la forme de travail la plus intensément commercialisée, celle de l’esclavage .

The Corrupting Sea est donc la présentation dense du fonctionnement du « système-monde » méditerranéen sur la longue durée. Comme dans les réflexions d’Immanuel Wallerstein, l’approche systémique permet de mieux comprendre les processus en œuvre à l’échelle de la Méditerranée. Elle insiste également sur les apports des périphéries et sur les connexions élargies vers d’autres systèmes-mondes (atlantique, baltique et indien). L’unité de la Méditerranée de Horden et Purcell est ainsi formée par un processus dynamique. La fragmentation de la région, l’insuffisance des ressources et l’exposition aux risques naturels sont surmontées par une connexion continue.

W. V. Harris (dir), Rethinking the Mediterranean

L’ouvrage publie les actes d’un colloque organisé en septembre 2001 par le Centor for the Ancient Mediterranean de l’Université de Columbia, créé l’année précédente. Le sujet prend évidemment sa source dans la pensée braudélienne mais il propose une relecture phénoménologique, historique, historiographique, cartographique, archéologique et anthropologique de la question de la définition de la Méditerranée. L’ouvrage collectif est hétéroclite et inégal ; il débat sur l’utilité de la « Méditerranée » non pas en tant que milieu naturel et climatique, mais en tant que construction intellectuelle . Il est avant tout une discussion autour de The Corrupting Sea, paru en 2000. Le dernier article est, par exemple, une réponse de Peregrine Horden et de Nicholas Purcell aux critiques faites à leur livre.

La question centrale des débats concerne le « méditerranéisme » et l’usage que font les historiens du concept de « Méditerranée ». Michael Herzfeld le qualifie d’« expression géographique », quand Francisco Marshall écrit qu’il s’agit du « berceau le plus puissant des significations historiques ») dont la signification s’est répandue dans toutes les mers du globe.

Les thèmes abordés comprennent un éventail de conceptions, d’idées analytiques et de discussions qui interrogent la pertinence de la Méditerranée construite par les connexions. W. V. Harris introduit le sujet en mettant à distance la qualité du concept de « Méditerranée » appliqué au reste du monde. Il tient compte de l’impérialisme culturel eurocentré qui considère la région comme une entité culturelle, économique et climatique qui diffèrerait forcément des autres régions. L’étude de l’unité culturelle n’est toujours pas concluante : même lorsque d’autres endroits dans le monde peuvent posséder des caractéristiques similaires, les chercheurs doivent effectuer une comparaison utile pour établir dans quelle mesure les attributions culturelles pourraient être liées à une région ou à une autre. De cette manière, le concept sera utile à l’histoire comparée car il permettra d’identifier ce qui est proprement méditerranéen, caraïbe, asiatique… Il appelle ainsi à une comparaison ethnographique plus large que celle de la région méditerranéenne.

Dans la première section (« The Big Canvas »), Michael Herzfeld décrit le méditerranéisme comme un outil d’analyse d’utilisation simple pratique, dont il faut en conséquence se méfier . Il s’agirait d’une catégorie culturelle zonale politiquement opérationnelle, générant des stéréotypes eurocentrés dans le seul but de servir à une comparaison de cette zone à l’échelle mondiale. Il suggère donc que les caractéristiques culturelles de la Méditerranée ne doivent être traitées que pour leur « évaluation performative », et pas dans leur capacité à rendre compte de la réalité historique.

La contribution de David Abulafia est la plus marquante de l’ouvrage : il traite des relations entre le commerce et la religion des peuples qui vivaient autour de la mer à la fin du Moyen Age. Il confirme avec Braudel que la région méditerranéenne possédait une unité commerciale de base, tout en convenant avec Horden et Purcell que l’intense variété régionale des terres méditerranéennes constituait un stimulant vital pour des réseaux d’échange durables. Abulafia soutient que les conflits religieux entre l’islam et le christianisme doivent être réexaminés du point de vue du commerce. Puisque l’Occident chrétien était autosuffisant en céréales et en marchandises de première nécessité, les élites cherchaient à se fournir en produits de luxe. A l’inverse, l’Orient islamique maîtrisait un artisanat de luxe mais manquait de ressources. Dès lors, les échanges ont été fructueux à partir du XIIe siècle. Des centres portuaires sont devenus des intermédiaires majeurs entre l’Est et l’Ouest de la Méditerranée, et une classe marchande aristocratique nouvelle et politiquement puissante s’est développée en Italie. Ce sont donc les échanges en Méditerranée qui ont stimulé cet espace régional et lui ont conféré une unité. Mais Abulafia considère que toutes les mers du globe (mer Baltique, littoral oriental de l’Océan Atlantique, Caraïbes, mer du Japon, Océan indien) peuvent être qualifiées de Méditerranée. Il suffit de partager certaines caractéristiques fondamentales : la proximité des rivages opposés, mais la séparation nette entre les rives » (« proximity of opposing shores, but the clear separation between shores »). Le concept s’appliquerait même aux déserts terrestres, à causes des connexions qu’ils mettent en place : les routes commerciales ont servi de canaux pour la migration humaine et la transmission des religions, des marchandises et des cultures.

Alain Bresson s’interroge à la subdivision et la connectivité de la Méditerranée dans l’Antiquité. Il soutient en de nombreux points le modèle proposé par The Corrupting Sea. Comme Horden et Purcell, il examine les formes régionales de connectivité à travers la longue durée de l’Antiquité et les compare avec d’autres zones maritimes de périodes plus récentes, notamment les océans Atlantique et Indien. Il commence par examiner les concepts de connectivité entre les climats de la Méditerranée qui, selon lui, ont persisté tout au long de l’Antiquité. Celles-ci avaient déjà commencé au néolithique avec l’obsidienne transportée de Sardaigne et d’Italie vers l’Afrique du Nord, l’Espagne et le sud de la France. Les autres climats comprenaient le Levant et Chypre à l’âge du bronze, la mer Tyrrhénienne des Étrusques, Rome et l’Afrique du Nord au 2ème siècle av. J.-C., et l’Espagne et Carthage à l’époque impériale romaine. Il soutient que l’idée d’innombrables micro-régions reliées par la mer décrit mieux la situation de l’Italie et de la Grèce (avec leurs côtes exceptionnellement longues) que la France ; un point repris par Roger Bagnall dans sa discussion sur la question de savoir si l’Égypte devrait ou non être considérée, ou se considérer elle-même, comme « méditerranéenne ».

Les articles regroupés dans la deuxième partie (« Angles of Vision ») traitent de certains ingrédients de la spécificité méditerranéenne : l’attitude paradoxale qui inclut une peur de la mer et un sentiment d’importance de la mer pour les contacts avec d’autres personnes ; les rituels contextualisés ; l’orientation est-ouest déterminée par la Méditerranée et la réinterprétation de la fracture entre le « Nord » et le « Sud » ; les différentes perceptions de la mobilité méditerranéenne à des fins thérapeutiques ; la question fiscale et l’anthropologie économique dans l’environnement méditerranéen fragmenté de l’Antiquité qui exigeait des taxes portuaires. Dans tout cela, Marc Van De Mieroop souligne que les humains en tant qu’interprètes historiques restent au centre de l’histoire méditerranéenne et que ce sont leurs relations qui définissent donc les limites du monde méditerranéen. L’élément humain est même important dans avec son accent sur les voyages et l’expansion. Le voyage est considéré comme une forme puissante de perception qui a finalement conduit à des expériences cartographiques, même si elles sont empreintes de subjectivité, et à des récits qui révèlent des attitudes envers des aspects de la civilisation.

La troisième partie (« The Archaeology of Knowledge ») explore la réception intellectuelle et la conceptualisation de la Méditerranée du XVIIe au XXIe siècle. Une discussion de Christopher Drew Armstrong sur les réalisations des voyageurs et des observateurs scientifiques des années 1660 aux années 1780 est suivie de l’analyse de Suzanne Saïd sur fausses analogies faites par des écrivains britanniques et français des XVIIe et XVIIIe siècles qui ont tenté de développer une continuité grecque depuis le XVIe siècle. Francisco Marshall examine ensuite la réception méditerranéenne dans les Amériques, en se concentrant sur les tentatives de la fin du XIXe et du début du XXe siècle pour trouver des preuves de peuples méditerranéens dans les Amériques précolombiennes. Susan Alcock analyse les revues académiques consacrées à l’histoire, à l’archéologie, à l’art et à la littérature de la Méditerranée, montrant à quel point la connectivité au-delà des frontières géographiques, politiques et culturelles a été, et est toujours, un thème majeur du discours scientifique sur la Méditerranée.

Comme dans The Corrupting Sea, l’unité de la Méditerranée est ainsi remise en question, tant sur le plan conceptuel que sur le plan de la pratique historiographique actuelle ; il en va de même de son caractère distinctif par rapport à d’autres régions du globe et de la signification de ce prétendu caractère distinctif. Le débat porte particulièrement sur la question de savoir si l’on peut ou non faire des généralisations raisonnables et utiles sur la « culture méditerranéenne ». Pourquoi la « Méditerranée » ne devrait-elle pas être considérée comme une construction de l’esprit, voire comme une communauté imaginaire ?

Cela remet en question à la fois le caractère distinctif de « la Méditerranée » en tant qu’objet d’étude et l’hypothèse selon laquelle ses régions constitutives doivent partager des caractéristiques clés. En même temps, cependant, ces réflexions donnent une raison d’être pour les Mediterranean Studies : la centralité des formes de connectivité, de communications régulières, de traversées des différentes zones et d’hybridation entre les différentes cultures.

Faruk Tabak, The Waning of the Mediterranean : a Geohistorical Approach

Le livre s’intéresse à « l’automne » de la Méditerranée, considérée depuis Braudel comme sur le point de devenir une région périphérique par rapport à l’Atlantique à la fin du XVIe siècle. Pour mesurer l’exactitude de cette narration historique classique, Faruk Tabak mène une analyse des transformations écologiques et économiques de la Méditerranée du XVIe au XIXe siècle, en commençant délibérément son étude là où Braudel s’est arrêté.

Il est évident que l’auteur s’inscrit dans l’héritage de The Corrupting Sea, de l’histoire environnementale de John McNeill et de la théorie des systèmes-monde. Cependant, il refuse une approche holiste et préfère connecter une Méditerranée large (de la Bohème à l’Afrique de l’Ouest) avec les grandes tendances mondiales de l’évolution écologique et économique. Trois processus principaux, conséquences de l’expansion européenne à l’époque moderne, sont analysés : le déplacement des plantes orientales lucratives de l’Est de la Méditerranée vers l’Ouest puis vers le Nouveau-Monde, et le déplacement des productions céréalières des rives méditerranéennes vers la mer Baltique ; la ruralisation de l’industrie du textile face à la concurrence nordique ; la réorganisation des réseaux marchands italiens vers un commerce terrestre avec la Hanse.

Cette lecture historique démontre donc le déplacement du centre de gravité de la Méditerranée vers l’océan Atlantique et la création d’une économie-monde asymétrique, sans tomber dans le mythe de l’invasion nordique. Mais Faruk Tabak va plus loin : il distingue plusieurs temporalités différentes. La première est « world-hegemonic » : ce sont les cycles d’hégémonie comme la Pax Britannica. La deuxième est « world-economic » : ce sont les grandes phases de croissance et de récession de l’économie-monde. La troisième est « geohistoric » : c’est l’approche écologique, qui est en réalité le centre du livre. Faruk Tabak reprend en détail le long cycle agraire du « petit âge glaciaire » (1550-1870) et les transformations de l’agriculture méditerranéennes qu’il engendre. Cela ne signifia pas seulement un climat plus froid et humide mais aussi une plus grande variabilité, des pluies torrentielles provoquant des inondations et des sécheresses périodiques. Ces changements se seraient produits au détriment des basses terres et des zones côtières et insulaires et auraient avantagé les collines et les régions de moyenne montagne (reprenant une autre opposition braudélienne). Ils auraient entraîné la réduction des terres arables dans les plaines et l’extension de zones marécageuses abandonnées (avec la menace de la malaria). Depuis le XIIIe siècle, Venise et Byzance avaient renouvelé les économies littorales en imposant la culture commerciale des céréales, du coton, du sucre, de l’indigo, des pistaches… qui ne sont désormais plus adaptées au climat. Par nécessité, les populations rurales des terres les plus soumises aux pressions climatiques ont renouvelé leurs pratiques culturales grâce au maïs et à la pomme de terre. La culture de la vigne et de l’olivier, jointe à l’élevage des moutons et des chèvres pour la production rurale de fromage et de laine, sont redevenus les éléments de base de l’agriculture méditerranéenne. Ce ne serait alors qu’au XVIIIe siècle que se seraient véritablement imposées les plantes que l’on pense aujourd’hui « typiquement méditerranéennes ».

L’ouvrage de Tabak conteste donc l’idée que la région méditerranéenne aurait perdu sa cohérence, soulignant plutôt une géohistoire commune du changement climatique et des migrations végétales qui ont transformé pratiquement toutes les rives méditerranéennes de manière similaire. Il rejoint les thèses de John McNeill . C’est une « fragilité écologique » omniprésente qui unit la région, à une époque de marginalisation croissante face aux autres systèmes-monde.

David Abulafia, The Great Sea : a Human History of the Mediterranean

Il s’agit d’une étude de l’histoire de la Méditerranée de 22 000 avant J.C. à nos jours. C’est l’un des traitements les plus complets du sujet (816 pages), de la navigation minoenne à l’avènement du tourisme moderne. Toutes les périodes de l’histoire de l’humanité en Méditerranée sont traitées. Le livre est organisé en 5 sections qui correspondent à 5 grandes périodes : des origines à la chute (supposée) de Troie, autour de 1000 avant J.-C ; de ce moment à la fin de l’Empire romain, vers l’an 600 après J.-C. ; du début du Moyen-Age à la grande peste du milieu du XIVème siècle ; de celle-ci à la conquête de l’Algérie en 1830 ; enfin, l’époque contemporaine, durant laquelle la Méditerranée a d’abord été considérée comme un point de passage vers l’Océan indien avant de se transformer, durant la seconde moitié du XXème siècle, en un foyer de tourisme industriel.

L’accent porte sur la traversée de la mer par les peuples et sur les facteurs qui les ont poussés à s’installer sur d’autres terres de l’autre côté de l’étendue maritime. C’est une histoire des rencontres. Il met en avant des expériences humaines car, selon lui, c’est le facteur humain qui a modelé l’histoire de la Méditerranée.

Mais l’espace étudié est centré sur l’espace marin lui-même. La Méditerranée est moins une région qu’une mer, une surface et une étendue d’eau. Ce n’est donc pas la Méditerranée de la culture de l’olivier : c’est la Méditerranée des voyages, des explorations, des expéditions militaires, des batailles navales, de la course, des échanges commerciaux, des îles et des cités portuaires.

Les principaux acteurs de cette histoire de la Méditerranée sont les marchands. Ils composent un groupe au statut particulier au sein de la grande population méditerranéenne. Souvent étrangers, ils étaient perçus comme un danger, un vecteur possible de contamination virale, politique ou religieuse. Indispensables à tous, ils étaient cependant contraints de mener leurs activités dans l’isolement des cités (ghettos). Les marchands juifs, en particulier, sont largement évoqués. The Great Sea met en évidence leur rôle dans la construction d’une vaste vie économique régionale. Tous les marchands n’étaient cependant pas juifs ; le commerce était une réalité vaste, complexe, diversifiée, faite de rencontres et de collaborations. Ce sont ces rencontres qui animent la Méditerranée.

David Abulafia contredit donc les anthropologues qui considèrent qu’il existe une « identité méditerranéenne » . Il voit, au contraire, que ce qui définit la Méditerranée, c’est la diversité. Depuis des millénaires, la mer a permis à des populations différentes de se rencontrer ; c’est un « vigoureux espace d’interactions entre sociétés différentes ».

Le livre insiste donc sur les lieux de la rencontre : les grandes cités portuaires du bassin méditerranéen. Pour lui, Barcelone, Marseille, Gênes, Venise, Raguse et Trieste, mais surtout Beyrouth, Alexandrie, Smyrne et Salonique sont des centres du cosmopolitisme de longue durée. Au cœur de l’ouvrage est développée l’idée selon laquelle la prospérité des cités portuaires a d’abord reposé sur leur capacité à accueillir des peuples, des religions, des identités différentes, en leur permettant de coexister. La Méditerranée a donc incarné ce lieu où religions, économies, organisations étatiques, se sont rencontrés, opposés, influencés, imprégnés. David Abulafia critique au passage les nationalismes contemporains, contradictoire à l’histoire de cette région. Contrairement à Braudel, il démontre ainsi l’importance des changements survenant au fil du temps et l’action humaine.

Il termine d’ailleurs avec la cupidité et le consumérisme de l’homme moderne, avec la lente destruction des côtes naturelles millénaires par le tourisme de masse. Cette réalité serait, pour Abulafia, le dernier argument en faveur du déclin de la Méditerranée par rapport à l’Atlantique. Depuis l’ouverture du canal de Suez en 1869, la Méditerranée avait été réintégrée à une économie-monde et était devenue un corridor vers l’Asie. Mais elle perd également cet atout aujourd’hui.

Cyprian Broodbank, The Making of the Middle Sea. A History of the Mediterranean from the Beginning to the Emergence of the Classical World

Il s’agit d’un ouvrage monumental de 672 pages sur un sujet extrêmement vaste : l’histoire globale du bassin méditerranéen de sa formation géologique (il y a 1,8 millions d’années) au début de l’ère classique (500 avant J.C.). Cyprian Broodbank est un archéologue très impliqué dans l’étude des dynamiques maritimes méditerranéennes. Il a déjà publié un ouvrage tout aussi dense : An Inland Archaeology of the Early Cyclades en 2002. Dans le sillage de Braudel, considère le milieu et les hommes, la terre et la mer, la longue durée et le rythme de l’histoire événementielle. Il retrace ainsi les étapes de la construction originelle d’un espace-monde : une Méditerranée partagée.

Le livre se découpe en 11 chapitres denses. De ses prédécesseurs, l’auteur retient un certain nombre d’éléments : la fragmentation de la Méditerranée en micro-régions constamment redéfinies par le travail de l’homme ; l’incertitude environnementale qui induit des prises de risque ; la mobilité et la connectivité assurées par l’espace maritime central ; la rencontre des civilisations et les hybridations qui en découlent.

Les chapitres pris dans leur ensemble permettent de sortir d’une vision helléno-centrée ou romano-centrée. Il inclut toutes les civilisations, sans les hiérarchiser. The Making of the Middle Sea est une histoire polyglotte et polyphonique, appuyée sur des fouilles archéologiques et sur un vaste ensemble de sources écrites de diverses provenances.

L’un des points forts de l’ouvrage est sa prise en compte des données liées au changement climatique. Il commence par décrire les paysages de mer et de terre, les climats, les vents, la végétation, les premiers centres et les premières périphéries, compare cet ensemble intérieur à d’autres middle seas pour démontrer le degré de complexité et la Méditerranée. Fidèle au temps géologique de Braudel, il analyse les liens entre l’évolution des sociétés humaines et leurs environnements naturels, transformés par les forces terrestres ou par les activités humaines. Broodbank tient toujours compte de l’impact à long terme des phénomènes climatiques et des changements géomorphologiques historiquement avérées (tremblements de terre, éruptions volcaniques, fluctuation du niveau de la mer, des températures, disponibilité des sources d’eau, des terres pastorales, diversité de la faune et de la flore disponibles…) sur la biologie humaine, les habitats et l’économie. Les premiers groupements humains sont décrits dans leur forte dépendance vis-à-vis de leur environnement.

Il en ressort bien évidemment un facteur clé bien connu : la Méditerranée est un espace climatiquement fragmenté ; pourtant, l’homme de Neandertal a mis du temps à apprendre à explorer et à exploiter toute la gamme des environnements offerts par la Méditerranée. C’est à l’ère de l’Holocène ultérieure (10 000 ans avant J.C./fin du Paléolithique) que l’avènement de l’agriculture et le pastoralisme ont permis aux Hommes de profiter véritablement de cette fragmentation, avec une augmentation de la productivité, de la spécialisation des cultures et de la diversité des aliments.

C’est ici que la connectivité, évoquée depuis le début du livre, devient une préoccupation centrale. Au cours du « long » troisième millénaire, les déplacements humains le long des rives attestent du rôle de la mer en tant que barrière, même sur la courte distance des détroits de Gibraltar et des Dardanelles. L’auteur s’intéresse davantage au nomadisme qu’au développement des cités-Etat. Selon lui, les groupes nomades et pastoraux ont été fondamentaux pour la connectivité méditerranéenne , et c’est un sujet qui attirera clairement l’attention des chercheurs à l’avenir.

Le chapitre 5 suit le peuplement des rives et des îles à la préhistoire, les échanges insulaires qui se développent entre des brave new worlds au sein d’un « forgotten age » à partir de 10 000 avant J.C. et les révolutions néolithiques entre 7 000 et 5 500 avant J.C. La somme de ces changements structure l’ensemble de la Méditerranée à partir de sa partie orientale, sans pour autant en faire une espace totalement unitaire. Broodbank évoque alors une « pan-Mediterranean anarchy ».

C’est au cours des périodes suivantes, de 5 500 à 3 500 avant J.C. (chapitre 6) et surtout après 3 500 (chapitres 7 à 10) que l’histoire s’accélère. Les conditions environnementales, sociales et technologiques sont réunies pour créer suffisamment d’incertitude à court terme et donner lieu à des stratégies de prise de risque et de saisie des opportunités. Pour engager ces risques, il fallait d’abord maîtriser la mobilité maritime. Sans une compétence maritime généralisée et fiable, les agriculteurs de toute la Méditerranée n’auraient jamais pu compenser les déficits ou capitaliser sur les opportunités offertes par une telle incertitude à plus grande échelle. Le vacarme de fond de l’activité maritime (cabotage) et même de certaines activités maritimes à moyenne portée s’est à son tour répercuté à travers la Méditerranée, se chevauchant et se croisant avec la connectivité à plus longue distance pilotée par l’élite et contribuant à un réseau de plus en plus dense et interdépendant

De nouvelles communautés apparaissent, en particulier sur les îles (Sardaigne, Sicile, Crète) au moment où la métallurgie du bronze se développe. A partir du IIIe millénaire avant J.C., les sociétés urbaines se diffusent au Proche-Orient et en Egypte ; les activités se spécialisent, les relations sociales se hiérarchisent. Des réseaux d’échanges se mettent en place sur de plus longues distances. Entre 2 200 et 1 300 avant J.C., un monde « global » est né, au sein duquel différentes unités régionales cohabitent, co-évoluent et interagissent de plus en plus fréquemment. Broodbank met en évidence ce progrès par l’amélioration de la connectivité des routes maritimes, la qualité de la navigation, la maîtrise des vents et des courants, la circulation accrue des marchandises, des idées et des personnes.

Pour autant, cette histoire n’a pas été linéaire. Le livre se défend d’une histoire évolutionniste : il y a eu nombre de soubresauts, de cycles, de difficultés, d’échecs et de retours en arrière. Prenons un exemple : les événements méconnus de la Méditerranée orientale qui se produisent vers 1 200 avant J.C. et font naître les « Ages sombres ». La disparition des empires minoens et mycéniens peut s’expliquer par l’incapacité de ces Etats à contrôler la vaste expansion du commerce et d’autres mouvements par mer qu’ils ont contribué à déclencher. Les événements de ces siècles constituaient une variation dans le thème méditerranéen situé plusieurs millénaires avant l’ère classique. Ils ont provoqué une forme de recul, d’oubli de certaines technologies (exemple l’alphabet) et une insécurité sur mer pendant plusieurs siècles.

Cette question de la définition des « Ages Sombres » a engendré de nombreux débats. Aujourd’hui, les historiens, dont Cyprian Broodbank, adhèrent à l’idée qu’une vraie accélération s’est en revanche produite à l’âge du fer (1 300-800 avant J.C.) qui crée de nouveaux équilibres dans cette Méditerranée réticulée. Ce contexte donne naissance à une nouvelle globalisation maritime avec les Phéniciens qui étendent leur propre réseau jusqu’en Occident. De plus en plus de civilisations se trouvent alors mises en concurrence : les Etrusques, les Egyptiens, les Grecs, les Carthaginois. A partir du milieu du Ier millénaire avant J.C., la Méditerranée est véritablement globalisée. Elle est devenue un système-monde dans lequel les diasporas entretiennent des réseaux économiques qui diffusent différentes cultures et identités et permettent une nouvelle série d’hybridations en attendant qu’une civilisation impose son hégémonie .

Joe Manning, The Open Sea, The Economic Life of the Ancient Mediterranean World from the Iron Age to the Rise of Rome

L’auteur est spécialiste de l’histoire économique et sociale des civilisations antiques, en particulier sur le monde égyptien ptolémaïque. Dans cet ouvrage, Joe Manning élargit ses recherches à l’ensemble du monde méditerranéen durant tout le Ier millénaire avant J.C. (jusqu’à la victoire de Rome sur Carthage).

L’immense intérêt de l’ouvrage est de démontrer une lecture globale du monde méditerranéen ancien. Il est argumenté que les évolutions socio-économiques majeures, les nouvelles dynamiques, les fluctuations financières, les développements institutionnels, ne peuvent pas se mesurer dans des cadres politiques fermés, dans des périodisations fixées et figées, ou dans des antagonismes supposés entre Orient et Occident . Cette recherche structuraliste d’une « économie ancienne » a obscurci la diversité des expériences vécues dans le monde méditerranéen. Au contraire, dès le Ier millénaire avant J.C., un jeu interconnecté des cultures est déjà en place dans toute l’Eurasie, centré sur les rives de la Méditerranée. L’Empire achéménide, la puissance phénicienne, la royauté ptolémaïque et les cités grecques puis romaines sont liés entre eux, comme ils sont liés à la géographie et au milieu, à l’environnement ou aux variations climatiques. Ces connexions permettent la diffusion des idées, des personnes et des marchandises à grande distance.

Les clés pour comprendre le changement social et économique rapide de la région au cours de l’âge du fer sont la variété des solutions économiques et politiques conçues par ses différentes cultures, les modèles d’échange interculturel et les contrastes environnementaux marqués entre l’Égypte, le Proche-Orient, la Grèce et Rome. Le livre examine les moteurs de changement à long terme, tels que le climat, ainsi que les institutions économiques les plus importantes de la Méditerranée prémoderne – monnaie, monnaie, agriculture et propriété privée. Il explore également le rôle de la croissance économique, des États et des institutions juridiques dans les différentes économies de la région.

A travers l’histoire des économies, Manning cherche à saisir les importants changements observés en décrivant des « systèmes adaptatifs complexes avec des rétroactions positives et négatives » (we must understand premodern societies as complex adaptive systems with positive and negative feedbacks »). Il s’appuie sur les concepts des New Institutional Economics tels que l’importance de la performance économique, l’idée de croissance, le soutien des institutions. L’appui sur les NEI amènent Manning à créer de nouveaux modèles, malgré leurs insuffisances.

Joe Manning prolonge ainsi les apports épistémologiques de Fernand Braudel et d’Emmanuel Le Roy-Ladurie : les productions alimentaires, les ressources minières, les données climatiques constantes et hors-normes, les pollutions multiples, les épidémies et les épizooties, les perturbations des crues du Nil, la variabilité démographique doivent s’ajouter aux approches classiques, et être mesurées à la fois dans leur particularisme géographique, culturel et institutionnel et dans leur connectivité à l’échelle méditerranéenne. La clé de cette vaste étude (414 pages) réside dans l’interdisciplinarité, dans un concept espace-temps élargi (discuté dans le chapitre 4), dans une ouverture aux thématiques les plus récentes (économie comportementale, économie neuronale, théorie des jeux, théorie de la complexité, théorie de l’évolution culturelle, théorie de la sélection à plusieurs niveaux, sociologie économique…).

Le climat et l’environnement sont des thèmes centraux de l’étude (en particulier le chapitre 5 : « The boundaries of premodern economies : ecology, climate, and climate change » ; la 2e partie s’intitule « Environment and Institutions »). Les développements économiques sont clairement corrélés au milieu méditerranéen et dépendent des évolutions environnementales conjoncturelles mais aussi de longue durée. L’auteur discute des « ecological niches », « socioecological cages », « eco-zones ». Certes, quelques régions du monde méditerranéen oriental (Grèce, Anatolie, Egypte) sont plus développées que le reste (Ibérie, Italie, Sicile, Adriatique, monde punique, Syrie). Les études de cas portent toutes sur l’Egypte hellénistique. L’ouvrage échoue à mettre en place une approche comparative de la Méditerranée, malgré son titre. Mais ces foyers sont plus que suffisants pour sortir de l’ornière de la dépendance intellectuelle à la voie intellectuelle qui a longtemps conduit les chercheurs à traiter l’histoire grecque et romaine comme des sujets distincts qui peuvent être traités sans trop de référence au monde plus large. L’objectif de Manning est de présenter la réalité d’une Méditerranée « ouverte » (d’où le titre : « The Open Sea »). L’ouvrage fournit un large compte rendu des expériences humaines en Méditerranée à l’âge du fer, ainsi qu’un cadre pour comprendre le changement économique à long terme.

Lincoln Paine, The Sea and Civilization : a Maritime History of the World

Lincoln Paine et un historien spécialiste du monde maritime. Il publie un énorme volume de 784 pages qui condense plus de 6 000 ans d’histoire maritime mondiale. The Sea and Civilization est un récit monumental de l’histoire du monde à travers le prisme de l’entreprise maritime, décrivant comment les gens sont d’abord entrés en contact les uns avec les autres par l’océan et la rivière, le lac et le ruisseau, et comment les marchandises, les langues, les religions et des cultures entières se sont répandues à travers et le long des voies navigables du monde, réunissant les civilisations.

L’introduction débute avec une annonce programmatique : changer la vision du monde de ses lecteurs. Pour cela, il propose de déplacer les regards des continents terrestres vers les surfaces bleues des lacs, des océans, des rivières et des mers. Grâce à de nombreuses lectures, mais aussi aux références très denses à des sources primaires (poèmes épiques sumériens, grecs, phéniciens….) et à l’archéologie maritime mondiale, Paine donne vie à de vastes sujets d’histoire maritime sur l’ensemble de la planète.

L’ouvrage est organisé en 20 chapitres. La lecture débute avec les premières expériences de l’être humain avec l’eau, connue à travers des dessins rupestres norvégiens datés de 4 200 avant J.C. et se termine avec la révolution du transport maritime au cours du second XXe siècle. La construction interne des chapitres est également intéressante : encadrés par des sections d’introduction et de conclusion, les chapitres se déplacent rapidement pour raconter les histoires des principaux acteurs et des forces religieuses et impériales dans l’expansion de la technologie maritime. La dernière section du chapitre établit généralement un lien entre les compétences maritimes et les changements sociétaux, soulignant l’importante mission de Paine de relier les entreprises maritimes aux changements et au développement humains importants. Enfin, Paine discute des navires individuels errant dans les mers et les océans au cours d’une période donnée.

Dans cette étude, la découverte du littoral africain par les Portugais, la traversée de l’Atlantique par Christophe Colomb, la première circumnavigation de Magellan/El Cano ne sont pas développées avant le chapitre 14 (« The World Encompassed ») ! Les deux tiers de l’ouvrage portent donc sur des expériences maritimes avant 1400. Paine propose aussi de longs développements sur l’océan Indien (chapitre 10 : « The silk road of the seas ; chapitre 11 « China Looks Seaward » ; chapitre 13 : « The Golden Age of Maritime Asia »), dans lequel il traite du rôle des marchands chinois dans l’expansion du commerce maritime, les voyages d’Ibn Battuta, les explorations de l’amiral Zheng Hue, la puissance mongole, japonaise, les royaumes maritimes d’Asie du Sud-Est.

Lincoln Paine nous ramène aux origines de la migration maritime sur de longues distances avec les premières incursions de nos ancêtres d’Afrique et d’Eurasie vers l’Australie et les Amériques. Il démontre le rôle essentiel du commerce maritime pour les civilisations de l’Égypte ancienne, de la Mésopotamie et de la vallée de l’Indus. Il nous refamiliarise avec les grandes cultures maritimes de l’Antiquité comme celles des Phéniciens et des Grecs, ainsi que celles de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est et de l’Est, qui ont mis à profit leurs compétences en navigation, leurs techniques de construction navale et leur sens des affaires pour établir des colonies d’outre-mer et des routes commerciales prospères au cours des siècles précédant l’ère de l’expansion européenne.

Peregrine Horden, Sharon Kinoshita, A Companion to Mediterranean History