Cette fiche s’inspire d’une réflexion critique et post-moderne menée par Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz dans le chapitre « Capitalocène » de L’événement anthropocène: la Terre, l’histoire, et nous (Seuil, 2016). Elle intéresse la question d’agrégation sur les environnements en proposant une approche géo-historique du système-monde environnemental (ce qu’ils qualifient de « système-Terre ») de la période des premiers impérialismes coloniaux du XVIIIe siècle à notre propre période contemporaine. Selon eux, les gouvernements européens et nord-américains n’ont pas véritablement saisi l’urgence de la mise en place d’une véritable transition écologique à l’ère de l’Anthropocène: ils ont par exemple cessés de lutter contre la déforestation en Europe, mais ont imposé la monoculture productiviste et la destruction des forêts primaires en Malaisie, en Indonésie, au Brésil… Ce faisant, ils n’ont pas réglé le problème des pollutions environnementales et des atteintes humaines aux écosystèmes: ils ont simplement déplacé le problème. Les Occidentaux peuvent se vanter aujourd’hui de lutter contre toutes les pollutions, mais en réalité, leurs entreprises publiques et privées continuent de polluer les pays du Sud.

Sur la définition de l’Anthropocène, voir:

Le site du Museum d’Histoire Naturelle (Anthropocène : l’Homme acteur des changements environnementaux)

La chaîne Politikon (épisode « L’ère capitalocène et sa fin »)

Justification de cette idée: le « Capitalocène »

Si nous considérons que le capitalisme est la recherche d’accumulation illimitée du capital, alors il faut reconnaître que le capitalisme a sécrété une « seconde nature » sur la Terre. Cette « nature » est faite de routes, de plantations, de chemins de fer, de mines, de pipelines, de forages, de centrales, de marchés, de places financières et de banques… bref d‘infrastructures économiques qui ont fait basculer le système-Terre dans l’Anthropocène depuis la fin du XVIIIe siècle. Pour Eric Hobsbawm, l’Anthropocène serait le fruit de « l’ère du capital » (1848-1875) tandis que pour Jurgen Osterhammel, le XIXe siècle est celui de « la transformation du monde« .

Le concept de « Capitalocène » a donc pour objectif d’articuler l’histoire de l’économie-monde et les transformations du système-Terre, éclairant à la fois l’histoire du capitalisme et la genèse du système-Terre (p. 178-179).

| « Parler de capitalocène plutôt que d’Anthropocène possède de multiples effets heuristiques et explicatifs. Cela signale en particulier que l’échange écologique inégal est bien un facteur explicatif majeur de la genèse conjointe des asymétries de richesses propres à la dynamique historique du capitalisme et de l’essor des impacts humains à l’origine du déraillement géologique de la planète dans l’Anthropocène. Une histoire rematérialisée et écologisée du capitalisme apparaît comme le partenaire indispensable des sciences du système Terre pour appréhender notre nouvelle époque […]. Le modèle de développement industriel et son métabolisme en matière et en énergie qui a altéré la trajectoire géologique de notre Terre, est inséparable de l’histoire des systèmes-monde capitalistes, de l’échange écologique inégal, du colonialisme et de l’impérialisme, de l’exploitation et du sous-développement ». |

Les travaux de scientifiques et d’historiens sur les conséquences du volcanisme dans le dérèglement du climat mondial ont apporté un regain d’intérêt (Gillen d’Arcy Wood,Tambora : the eruption that changed the world, 2014) à l’analyse de l’environnement global. La notion de système-monde (Immanuel Wallerstein) a été plusieurs fois revisitée dans le cadre du développement de la Global History. Elle l’est également, depuis une dizaine d’années, autour des questions des flux de matière et d’énergie, de la thermodynamique et de l’empreinte écologique. Ces travaux font apparaître des « écologies-monde » (Jason W. Moore, Capitalism in the Web of Life, Verso, 2015) provoquées par chaque phase de l’histoire de l’économie-monde, par ses cycles hégémoniques et ses phases de transition. Ils démontrent également que la prospérité actuelle des pays riches s’est construite au moyen d’un accaparement des bienfaits de la Terre et d’une externalisation des dégâts environnementaux, par le biais de phénomènes de dépossession et « d’échanges inégaux » (Andre Gunder Frank).

David Harvey (Le nouvel impérialisme, 2010) écrit que le capitalisme, pour soutenir un régime d’exploitation salarial dans les pays du centre du système-monde capitaliste, a besoin de s’approprier de façon récurrente le travail humain et les productions naturelles. Cette asymétrie se réalise de deux manières:

- par prédation (appropriation par dépossession)

- par un échange inégal en termes de travail mais aussi en termes de contenu écologique ou énergétique des biens échangés

On parle d’échange écologiquement inégal si des territoires de la périphérie exportent des produits à forte valeur d’usage écologique contre des produits qui ont une moindre valeur d’usage écologique.

La lecture écologique de l’histoire des systèmes-monde fait aussi écho à des enjeux de géopolitique et de justice environnementale, puisque des millions de pauvres sont affectés par le dérèglement climatique et viennent grossir le flot des migrants. Depuis deux siècles, le décollage des pays industriels a généré une « grande divergence » de revenus : les 20 % les plus pauvres de la planète obtenaient 4,7 % du revenu mondial en 1820, mais seulement 2,2 % en 19921. Existe-t-il un lien quelconque entre celte histoire des altérations écologiques de l’Anthropocène ? Juste avant le sommet de la Terre de Rio (1992), en pleine négociation de la convention climat, deux écologistes indiens ont émis l’idée d’une dette historique des pays riches en matière écologique. Ils proposaient alors d’attribuer à chaque habitant de la planète un droit à émettre tenant compte des émissions passées de ses concitoyens.

Le basculement dans l’Anthropocène : une lecture globale

Le récit classique de l’Anthropocène a construit une histoire très européocentrée où le dérèglement global ne serait qu’un effet secondaire (et acceptable) d’une vague européenne d’innovations tirant le monde vers la croissance. Penser l’Anthropocène comme un Capitalocène oblige à reconsidérer la pertinence de ce point de départ et à en proposer une lecture plus globale.

| « Si c’est effectivement au début du XIXe siècle, avec l’entrée dans l’ère industrielle, que l’ensemble du système Terre est altéré et que l’humanité devient une force géologique, faire débuter l’Anthropocène autour de 1800 occulte le fait essentiel qui est que le capitalisme industriel a été intensément préparé par le « capitalisme marchand » depuis le XVIe siècle, y compris dans son rapport destructeur à la nature et à la vie humaine. Parler de Capitalocène signale que l’Anthropocène n’est pas sorti tout armé du cerveau de James Watt, de la machine à vapeur et du charbon, mais d’un long processus historique de mise en relation économique du monde, d’exploitation des hommes et du globe, remontant au XVIe siècle et qui a rendu possible l’industrialisation ». |

La révolution industrielle du XIXe siècle se développe dans un monde déjà capitaliste et globalisé. Le capitalisme britannique est beaucoup plus marchand, globalisé et extraverti qu’une histoire focalisée sur la production industrielle pourrait le laisser croire. La finance, la gestion de la dette publique et le commerce international permettent des fortunes bien plus importantes que les mines ou l’industrie textile. C’est un consortium d’aristocrates, de banquiers et de commerçants qui a façonné l’impérialisme britannique et la globalisation des économies des XVIIIe et XIXe siècles (ce qui invite à une relecture du « gentlemanly capitalism » de PJ Cairn et A G Hopkins, et de « the Empire Project » de John Darwin).

Cette classe britannique de gentlemen capitalists possède également un poids politique prééminent depuis le début du XVIIIe siècle car elle finance les guerres contre la France et pour l’hégémonie globale. Ces dernières ont pour objet principal la domination de l’espace commercial atlantique : la guerre de succession d’Autriche, la guerre de Sept Ans et la guerre d’Amérique. Le financement de la guerre et de la dette publique reposait d’une part sur un véritable système militaro-fiscal, d’autre part sur les revenus du commerce global.

D’où la centralité pour l’État britannique d’un assemblage public/privé composé de :

- l’East India Company qui canalise le tribut indien,

- les navigation acts qui promeuvent l’activité d’import-export de Londres,

- des revenus « invisibles » du commerce maritime et de l’assurance (la Lloyds, principale compagnie maritime de la City depuis 1688, l’année de la « Glorieuse Révolution » et de la prise de pouvoir des Hollandais en Angleterre).

L’importance du capitalisme marchand et financier pour l’Etat britannique se lit dans les grandes orientations politiques du XIXe siècle :

- le libre-échange qui fait de Londres l’entrepôt du monde

- la réduction des dépenses publiques qui, au prix d’une augmentation de la misère, permettait de renforcer la livre sterling (retour au gold standard en 1819) et donc aux gentlemen capitalists d’exporter leurs capitaux à travers le globe.

Pour Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, c’est le commerce transatlantique qui a déclenché la révolution industrielle. Sa valeur quadruple au cours du XVIIIe siècle et il représente alors les deux tiers du commerce anglais après la Guerre de Sept Ans. Londres devient la plaque tournante du commerce mondial, l’activité de réexport (85 % du tabac et 95 % du café sont ainsi réexportés en Europe dans les années 1770) permettant de gagner suffisamment d’argent pour importer des matières premières d’Europe du Nord (bois, goudron, potasse). Par exemple, en 1810 la Grande-Bretagne importait des pays Baltes et d’Amérique du Nord des cendres alcalines, issues de la combustion de bois, pour son industrie du savon et du verre. Ces cendres équivalaient à 25 millions de mètres cubes de bois par an, c’est-à-dire bien plus que la production annuelle de bois britannique.

A cela s’ajoutent les revenus invisibles (c’est-à-dire ne passant pas par les douanes anglaises) de la traite négrière, de l’or brésilien, de l’argent mexicain et du commerce multilatéral assuré par la marine commerciale britannique.

Ainsi, la révolution commerciale transatlantique stimule la construction navale et donc en retour l’industrie métallurgique nationale. Le cuivre pour la marine fournit un marché décisif aux mines des Cornouailles, un secteur crucial pour les débuts de la machine à vapeur. Elle accélère également le développement des institutions financières, l’usage des lettres de change et du crédit commercial, permettant la croissance de la masse monétaire ; elle explique l’émergence de l’assurance maritime et de l’assurance incendie (les premières compagnies, la Phoenix et la Sun Fire, sont créées pour couvrir les risques liés au raffinage du sucre à Londres). Le commerce colonial crée les milieux bancaires de Bristol, Glasgow et Liverpool (les familles Heywood et Leyland) centraux pour le financement des manufactures dans ces régions industrielles. Il assure une demande en produits manufacturés déterminante pour le décollage de l’industrie anglaise à la fin du XVIIIe siècle. Cette demande exponentielle est tirée par l’explosion démographique en Amérique du Nord, dont la population libre passe de 300 000 en 1700 à 6 millions en 1800. En 1784 les produits textiles représentaient 57 % des exportations britanniques. 82 % en 18004. En 1801, l’Amérique absorbe 60% de la production textile du Lancashire. Ce marché en expansion permanente explique les efforts de productivité et la mécanisation rapide du coton à partir de 1760 (spinning jenny, Arkwright’s waler frame, Crompton ’s mille).

En 1745 l’économiste Malachy Postlethwayt décrivait l’Empire britannique comme « une superstructure magnifique faite de commerce américain, de puissance navale et reposant sur des fondations africaines ». La centralité du commerce transatlantique dans la révolution industrielle renvoie à celle des esclaves africains qui constituent le pivot fondamental d’un système-monde alors dominé par la Grande-Bretagne. Premièrement, les profits de la traite négrière représentent environ 40 % de l’investissement commercial et industriel britannique après 1750. Deuxièmement, le sucre produit par des esclaves représente, de loin, le commerce le plus lucratif. Au début du XIXe siècle, les colonies britanniques en produisent 177 000 tonnes par an. La consommation anglaise se démocratise et passe de I à 25 livres par personne et par an au cours du XVIIIe siècle et fournit un apport important en calories, augmentant ensuite la productivité des travailleurs britanniques. Troisièmement, le coton, produit dans le Sud esclavagiste constitue la matière première principale de l’industrie textile britannique. Quatrièmement, jusqu’au début du XIXe siècle, le nombre d’Africains traversant l’Atlantique est supérieur à celui des Européens, et il faut évidemment nourrir les bouches pour activer les bras. Les produits agricoles d’Amérique du Nord et les morues de Newfoundland sont importés par les îles Caraïbes pour nourrir les esclaves, ce qui solvabilise les colonies blanches et leur permet d’acheter les produits manufacturés britanniques. A la fin du XVIIIe siècle, la traite négrière et le système de la plantation esclavagiste constituent donc le socle d’un système-monde fortement hiérarchisé avec des économies satellites entièrement organisées par les besoins économiques de la puissance britannique.

Ici, il peut également être fait référence à la « Grande Divergence » développée par l’historien Kenneth Pomeranz.

De son côté, comme l’a montré Alf Hornborg (Global Ecology and Unequal Exchange. Fetishism in a Zero-Sum World, Routledge, 2011), l’échange est bien écologiquement inégal : en 1850, en échangeant 1 000 livres de textile manufacturé à Manchester contre 1 000 livres de coton brut américain, l’Angleterre était gagnante à 46 % en termes de travail incorporé (échange inégal) et à 6 000 % en termes d’hectares incorporés, libérant ainsi son espace domestique de la contrainte environnementale de produire autant de fibres qui entraient en concurrence avec les autres besoins en grains, bois et fourrages.

La mécanisation et la machine à vapeur ne prennent sens qu’au sein d’un espace transatlantique différencié permettant l’afflux de produits agricoles et forestiers à bon marché. Sans l’empire, la révolution industrielle aurait été physiquement impossible. Werner Sombart voyait dans la pénurie de bois due à la déforestation et dans l’épuisement des sols européens « la menace d’une fin du capitalisme », voire de la « culture européenne » vers 1800. Sans aller jusque-là, Kenneth Pomeranz écrit qu’« en l’absence de la double aubaine du charbon et des colonies, la Grande-Bretagne se serait trouvée confrontée à une impasse écologique sans issue interne apparente ».

Ce point est très important: c’est donc l’externalisation de la contrainte environnementale qui a soulagé la Grande-Bretagne et a permis l’essor sans limite de la révolution industrielle sur son sol qui n’a fourni que la matière première la plus utile au fonctionnement sans arrêt de la machine à vapeur: le charbon. Mais cette externalisation, si elle a profité à la Grande-Bretagne, a bouleversé les écologies de la périphérie du système-monde environnemental britannique. Par exemple, la culture du tabac épuisait les terres si rapidement (après trois ou quatre récoltes seulement) qu’au cours du XVIIIe siècle sa production dut se déplacer 1) du Maryland en 2) Virginie puis 3) vers les Appalaches. La transformation des Caraïbes en monoculture sucrière a entraîné 1) déforestation, 2) érosion et 3) épuisement des sols. Les plantations de canne à sucre ont également introduit la malaria dans l’espace tropical américain : les récipients de terre cuite nécessaires pour sécher les molasses multipliaient les points d’eau stagnante et sont devenus des incubateurs pour les moustiques A Aegypti, importés d’Afrique avec les esclaves et porteurs de fièvre jaune. Quant aux fabuleuses mines d’argent du Mexique et du Pérou, elles furent épuisées en quelques décennies, laissant des environnements intensément pollués par le mercure (à la fois dans les sols et dans l’atmosphère). Ajoutons la quasi-extinction du castor, du bison américain ou de la baleine boréale à la fin du XIXe siècle, en lien d’ailleurs avec l’industrialisation, le cuir de bison fournissant d’excellentes courroies de transmission et l’huile de baleine un excellent lubrifiant pour les mécaniques de la révolution industrielle.

L’écologie-monde du système-monde britannique

Le système-monde alors centré sur la Grande-Bretagne repose sur une écologie-monde inégalitaire : plus le charbon devient accessible aux manufactures britanniques, plus ces manufactures accroissent la demande en matières premières provenant du monde colonial.

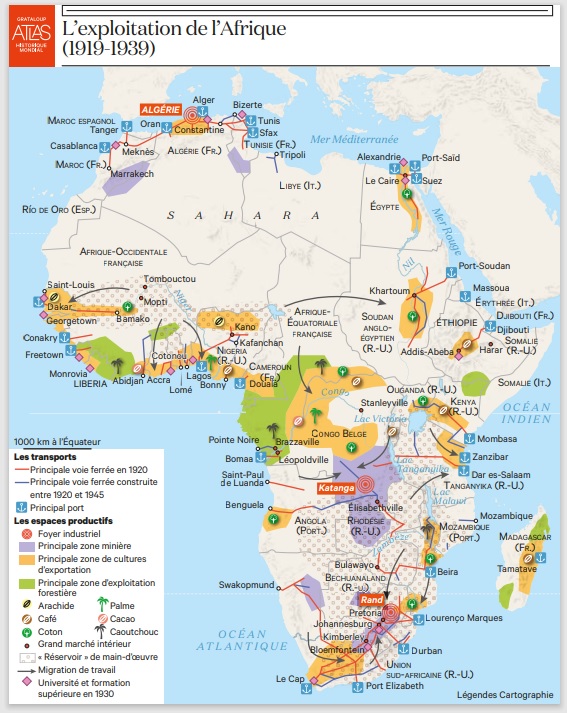

Dans le dernier tiers du XIXe siècle, les pays industrialisés entrent dans un nouveau cycle d’accumulation du capital lié à la seconde révolution industrielle : chimie organique, électricité puis automobile. Là encore, ces pays augmentent leur demande en étain de Malaisie pour l’industrie agroalimentaire (boîtes de conserve) ainsi que pour les barils de pétrole, en cuivre des Andes et du Congo pour l’électrification, en produits végétaux ou animaux tels l’huile de baleine ou d’oléagineux tropicaux pour l’éclairage et la lubrification des machines, le gutta percha pour le réseau télégraphique, le caoutchouc de l’hévéa pour l’industrie mécanique (courroies de transmission, joints d’étanchéité pour les machines à vapeur…) puis pour l’automobile. A son tour, le maintien de la fertilité des sols européens et américains repose sur l’extraction du guano du Pérou, de la Bolivie et du Chili (dont les réserves seront épuisées en quelques décennies) ainsi que du phosphate de Tunisie, du Maroc et d’Algérie. Enfin, comme, malgré ces apports, l’agriculture du Royaume-Uni reste incapable de nourrir sa propre population, le pays doit importer en 1900 plus de 60 % de son alimentation contre 15 % en 1850!

Cette écologie-monde inégalitaire est liée à un capitalisme très extraverti. L’économie se financiarise et se mondialise dans le cadre d’un système monétaire international stable basé sur la livre sterling (et donc sur l’étalon or). La responsabilité limitée (le Company act anglais de 1862, la réforme des sociétés anonymes de 1867 en France, la loi allemande de 1892 instaurant les Gesellschaft mit beschränkter Haftung / équivalent des SARL françaises) limite les risques de l’actionnariat. La généralisation de la cotation en bourse fluidifie encore les rouages du capitalisme financier.

Le capital financier européen s’oriente massivement vers des investissements outre-mer. En 1913, 40% de la richesse nationale française est constituée de valeurs mobilières dont près de la moitié sont investies à l’étranger. Entre 1870 et 1913, la Grande-Bretagne investit chaque année 4,5 % de son PNB à l’étrange, en particulier dans le développement du chemin de fer. En 1913, ces actifs (3,8 milliards de livres) représentent 40 % de la richesse nationale et la moitié de tous les investissements directs à l’étranger (IDE). Ces capitaux jouent un rôle central dans l’Anthropocène : la Grande-Bretagne projette le capitalisme fossile sur le monde entier. Le réseau ferroviaire mondial qui passe de 100 000 à 1000 000 de kilomètres entre 1860 et 1920 est financé principalement sur capitaux privés, souvent britanniques. En Afrique comme en Amérique du Sud et en Asie, les chemins de fer sont systématiquement associés à l’extraction minière ou au transport des pondéreux agricoles pour le marché international : drainage du cuivre et du guano au Pérou et au Chili, drainage du coton en Inde, du café au Brésil, de la viande en Argentine, monoculture de la banane en Amérique centrale ou de l’arachide au Sénégal, etc. En 1913 les chemins de fer étrangers représentent 40 % des IDE britanniques. Suivent les mines (plus de mille compagnies minières sont cotées au London Stock Exchange en 1898), des compagnies de gaz d’éclairage, d’adduction d’eau et des plantations tropicales. Ces investissements sont très rémunérateurs. Les pays périphériques n’offrent pas seulement des matières premières mais aussi des travailleurs bon marché : travailleurs « engagés » des mines et des plantations en état de quasi-servitude, coolies chinois fuyant la guerre civile causée par les guerres de l’opium et la révolte des Taiping, exploités sur les chantiers ferroviaires du monde entier. Ce sont ainsi toutes les infrastructures de la mondialisation qui sont mises en place par la Pax Britannica.

| « Les infrastructures placent les pays du Tiers-monde dans une situation d’extraversion, de spécialisation et de dépendance économique. Des pays entiers peuvent dorénavant être étranglés par la coupure du crédit qui prépare l’asservissement économique ou politique. La seconde nature du capitalisme a précipité l’intégration des régions périphériques dans le système-monde ainsi que la désintégration des économies précapitalistes transformées en périphérie désindustrialisée. Les États postcoloniaux du XXe siècle ont hérité de ces infrastructures, rendant difficile un développement plus harmonieux de leur économie ». |

Pensons au cas de l’Egypte dans le dernier quart du XIXe siècle: étouffé par la dette, le vice-roi doit céder la gestion du canal de Suez aux Britanniques jusqu’en 1956.

Un autre exemple de l’externalisation des problèmes environnementaux de l’Europe vers le reste du monde développé par les auteurs: la famine disparaît définitivement de l’Europe occidental avec la mise en place du marché mondial entre 1850 et 1900. La dernière grande famine est celle que connaît l’Irlande entre 1845 et 1852. Mais la famine ne disparaît pas pour autant: elle se propage en fait dans le monde colonial, qui est contraint d’exporter ses propres productions pour nourrir les populations européennes ! Deux séries de famines entre 1873 et 1898 liées à un épisode climatique El Nino, causent entre 30 et 50 millions de morts à travers le monde (principalement en Chine et en Inde).

| « Pour comprendre l’impact humain de cet épisode climatique, il faut donc chercher d’autres explications que naturelles : la vulnérabilité des sociétés indiennes et chinoises avait pour cause, en amont, la dislocation des systèmes de résilience et de secours. La Chine sortait des deux guerres de l’opium et de la terrible guerre civile des Taiping (due en grande partie à l’affaiblissement de l’empire du Milieu sous les coups de boutoir du colonialisme européen). Quant à l’Inde, la gestion du pouvoir britannique visait à augmenter ses exportations agricoles malgré la famine. Ainsi ce grand désastre doit-il se comprendre comme le croisement d’un accident climatique régulier et assez banal, de la construction du marché global des céréales centré sur Londres et Chicago (les récoltes indiennes étaient déjà acquises par l’entremise des marchés à terme) et enfin de la dislocation des sociétés asiatiques sous le coup du colonialisme. Ainsi, en pleine période de famine, l’Inde consacre une partie de plus en plus importante de son agriculture à l’exportation : jute, coton, indigo, mais aussi blé et riz à destination du marché mondial. Les exportations de riz en particulier passent de moins de 700 000 tonnes à plus d’1,5 millions de tonnes au cours du dernier tiers du XIXe siècle ». |

Les conséquences écologiques de la seconde révolution industrielle dans les pays périphériques sont également dramatiques. L’arbre à gutta percha disparaît dès 1856 de Singapour puis de nombreuses îles de Malaisie. A la fin du XIXe siècle, la ruée vers le caoutchouc s’empare de l’Amazonie, causant massacres d’indiens et déforestation. Au début du XXe siècle, l’hévéa est transféré du Brésil vers la Malaisie, le Sri Lanka, Sumatra puis au Libéria où des compagnies anglaises et américaines (Hoppum, Goodyear, Firestone…) détruisent des millions d’hectares de forêts primaires pour établir d’immenses plantations de palmier à huile et d’hévéa en Malaisie britannique, de caféier au Vietnam, de soja et de maïs au Brésil. Les Britanniques sont alors la cause directe de l’épuisement du sol et de l’introduction de la malaria. Dans les années 1920, au Congo, le développement des plantations de caoutchouc, de l’exploitation minière et des chemins de fer provoque une première dissémination régionale du VIH.

C’est ainsi que, dans le dernier tiers du XIXe siècle, naît le « sous-développement ».

| « Les écarts économiques massifs entre l’Europe et l’Amérique du Nord d’un côté et l’Asie de l’autre se creusent à cette époque. Entre 1800 et 1913, le revenu par habitant des Européens augmente de 222 %, celui des Africains de 9 % et celui des Asiatiques de 1 % seulement ». |

Le dernier tiers du XIXe siècle et le début du XXe siècle voient enfin émerger des puissances rivales qui bousculent l’hégémonie britannique : les Etats-Unis , mais aussi l’Allemagne, la France, puis le Japon. La montée de la compétition accélère les projets impériaux : les puissances européennes contrôlent politiquement 35% de la surface terrestre en 1800, 67 % en 1878 et pas moins de 85 % en 1914. L’empire joue un rôle central dans le développement économique mondial car il permet de maintenir à flot le système-monde britannique. L’Inde en particulier qui devient le premier importateur de produits britanniques constitue alors un immense marché captif.

Le déplacement vers le Sud des dégâts et conflits forestiers

C’est donc la stabilisation de l’ordre industriel au Nord et l’incorporation des économies du Sud à l’économie-monde qui ont accru les dégâts environnementaux causés par le capitalisme.

Par exemple, si en Europe, du fait du recours au charbon, les tensions sociales et écologiques autour de la forêt s’atténuent, c’est au prix de la déforestation accélérée des zones tropicales depuis 1850 ou de leur transformation en forêts de monoculture: eucalyptus (papier), hévéas (caoutchouc), palmiers (à huile).

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les Européens ont imposé au reste du monde le modèle de la « forêt réglée ». Ce modèle est né des réflexions allemandes dans les années 1820, puis en France autour de l’Ecole Royale Forestière fondée en 1824 à Nancy). Il s’agit désormais de « rationaliser » les forêts du Sud, devenues des réservoirs du développement du Nord. Les mêmes structures de gestion administrative sont créées par les Britanniques en Inde (Indian Forest Service, 1860), puis au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et dans les territoires colonisés d’Afrique.

Dans le cas indien, l’administration forestière entrait en conflit avec à peu près tous les groupes sociaux : les communautés de chasseurs-cueilleurs, celles pratiquant l’agriculture sur brûlis, ou l’élevage extensif, les communautés villageoises qui se trouvaient privées de droits d’usage, les marchands enfin qui profitaient de l’exploitation des bois précieux. Il se produit exactement la même chose que ce qui c’était produit en Angleterre, en France et en Allemagne depuis 1780: des émeutes des paysans contre les charbonniers et les industriels qui les expulsent des forêts (guerre des Demoiselles). Cela provoque des émeutes et des révoltes: révoltes de Gudem Rampa en 1879, de Chotangpur en 1893. À chaque fois, la formation des réserves forestières avait conduit à la destruction de nombreux villages et à l’éviction de leurs habitants. Lors des troubles dans le Madhya Pradesh de 1910, le gouvernement colonial envoie l’armée. Grève de la faim, fils télégraphiques coupés, chemins de fer sabotés, postes de police brûlés : plus de 900 rebelles furent capturés.

| « Comme en Europe, les conflits forestiers constituent donc un phénomène global où se joue une lutte essentielle entre une nature « optimisée », connectée au marché en vue de servir les besoins de consommateurs lointains, et un « environnementalisme des pauvres » des communautés villageoises privées de droits d’usage et de gestion commune. L’historien Ramachandra Guha (Environmentalism: a Global History) dresse un bilan environnemental négatif de cette foresterie technocratique conservationniste en soulignant que les forêts d’Inde sont aujourd’hui en «bien plus mauvaise condition» qu’en 1860. Alors que le service forestier gère toujours 22 % de la surface de l’Inde, moins de la moitié de ces 22 % est boisée ». |

L’écologie-monde inégale de la Grande Accélération

Le monde occidental des trente Glorieuses connaît une croissance historiquement exceptionnelle qui marque la Grande accélération (« Great Acceleration ») de l’Anthropocène. Une caractéristique clé de cette croissance est sa folle consommation tant d’énergie que de matière. Alors qu’il avait suffi de + 1,7 % par an de consommation d’énergie fossile pour une croissance mondiale de 2,13 % par an dans la première moitié du xx‘ siècle, il en faut + 4,48 % (sans l’uranium) entre 1945 et 1973 pour une croissance annuelle de 4.18 %. Entre 1950 et 1970, la population est multipliée par 1,46, le PIB mondial par 2,6, la consommation de minerais et produits miniers pour l’industrie de 3,08, celle des matériaux de construction de 2,94.

| « La Grande Accélération n’est donc pas un phénomène uniforme d’accélération de la croissance, mais un changement qualitatif de mode de vie et de métabolisme. Ce processus est aussi géographiquement et socialement inégal, façonné par la dynamique d’un système-monde à présent dominé par les Etats-Unis en contexte de Guerre froide. Au sortir de la guerre, la puissance américaine est en effet à son apogée. Le gouvernement des Etats-Unis est soucieux de créer les conditions favorables à l’expansion de leur économie et à la croissance du camp occidental : accords de Bretton-Woods (juillet 1944) instituant le dollar comme monnaie internationale ; GATT en 1947 ; plan Marshall en 1947, point 4 de la doctrine Truman en 1947 sur l’aide au développement… Cet ordre mondial permet de trouver des débouchés à la gigantesque production industrielle et agroalimentaire états-unienne et assure le plein emploi et la pacification sociale après les grèves et l’instabilité socialiste en 1946. Il vise aussi à stabiliser le camp occidental en le faisant entrer dans la croissance capitalistique. Le compromis social fordiste et consumériste est alors considéré comme le meilleur rempart contre le communisme ». |

Après 1945, la Pax Britannica se transforme en Pax Americana. Les États-Unis soutiennent le mouvement de décolonisation comme un moyen de sécuriser leurs approvisionnements sans médiation des puissances coloniales européennes. Ils initient la « Conférence scientifique des Nations unies sur l’utilisation et la conservation des ressources naturelles» (UNSCCUR, 1949). L’impérialisme colonial devient une américanisation culturelle et capitaliste. Les représentants de 49 pays y défendent l’inventaire et l’« usage rationnel » des ressources naturelles de la planète, inexplorées ou sous-utilisées faute de technologies suffisantes, ou jugées (plus rarement) surexploitées par défaut de savoirs scientifiques. Les États-Unis et les experts occidentaux des Nations lies s’érigent ainsi en maîtres de ressources mondiales et gardiens de leur « bon usage », et les multinationales états-uniennes jouent un rôle prépondérant dans la réorganisation du métabolisme mondial.

Disposant d’une avance de savoir-faire (notamment autour des technologies pétrolières, atomiques et chimiques mais aussi en techniques de marketing) et de solides réseaux, les entreprises états-uniennes se globalisent à la faveur de la guerre et de la Guerre froide. Durant la Seconde Guerre mondiale, l’armée américaine s’était déployée sur tous les continents, entraînant avec elles les grandes entreprises prestataires. À cela s’ajoutent les énormes besoins en approvisionnement alimentaire et pétrolier, en logistique, etc. Ces entreprises développent des capacités à se projeter dans le monde, à produire à grande échelle ainsi que des connexions avec les décideurs militaires et politiques qui vont les transformer en grandes multinationales après la guerre. Elles établissent dans le monde entier des bases militaires, des installations pétrolières, des pipelines, des barrages, des raffineries ou installations pétrochimiques, des équipements nucléaires, des mines et des usines de ciment, d’engrais, de pesticides et de produits agroalimentaires. Entre 1945 et 1965, les entreprises américaines réalisent à elles seules 85 % des nouveaux investissements directs à l’étranger du monde, ce qui fait dire à Thomas Roberston: « This is the American Earth ».

| « Cette prise de contrôle permet un accès aux ressources mondiales dans des conditions plus que favorables. Alors que selon Paul Bairoch, les termes de l’échange s’étaient améliorés pour les pays du tiers-monde entre la fin du XIXe siècle et 1939, le phénomène marquant d’après-guerre est la nette dégradation des termes de l’échange des « pays en voie de développement » exportateurs de produits primaires et importateurs de biens manufacturés provenant des pays industriels : près de – 20 % de 1950 à 1972. Cette dégradation ne cessa qu’avec le choc pétrolier de 1973 pour les pays pétroliers, mais se poursuivit jusqu’aux années 1990 pour les pays exportateurs de matières premières renouvelables ou minières ». |

La croissance économique et le modèle social des pays industriels occidentaux n’auraient pu se construire sans cet échange inégal. Les économistes Gaël Giraud et Zeynep Kahraman (« How dépendant is growth front primary energy? ») ont récemment démontré que les deux tiers de la croissance des pays industriels occidentaux sont le simple fait de l’accroissement de l’utilisation d’énergie fossile, le tiers restant seulement résultant des progrès techniques.