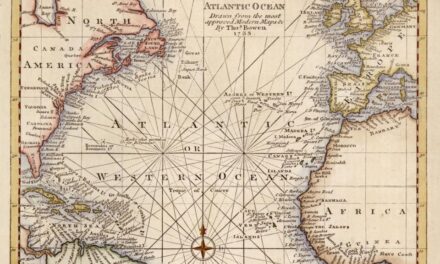

L’article de Clément Thibaud s’interroge sur les origines de la forme républicaine des gouvernements actuels dans le monde (2018), ce qu’il appelle le « républicanisme » . Il démontre que cette origine se trouve d’abord dans la Révolution américaine à partir de 1776. Ce sont ensuite les « révolutions atlantiques » au cours de « l’âge des révolutions » qui ont diffusé ce modèle en-dehors des jeunes Etats-Unis. La question centrale de l’article est: comment penser l’éclosion républicaine, de l’âge des révolutions à la fin du XVIIIe siècle, dans une perspective susceptible de décrire l’ensemble du processus dans sa diversité et dans sa durée ?

« L’âge des révolutions » (Thomas Paine) a vu se développer une douzaine de républiques et essentiellement en Amérique. De 1776 aux émancipations hispano-américaines des années 1820, les souveraineté monarchiques des espaces impérieux européens s’effondrent.

Renvoie à Jacques Godechot « Révolution atlantique » et Robert Palmer « âge des révolutions démocratiques ». Inspiré par Hannah Arendt et Louis Hartz, ces ouvrages cherchaient des causalités unifiées et séquentielles, une matrice commune. Utile pour décloisonner les approches nationales, cette historiographie a négligé les enjeux coloniaux, les indépendances ibéro-américaines et les conséquences en Afrique. Un diffusionnisme et une expansion irrésistible de la Révolution atlantique était sous-jacent.

Pour les historiens spécialistes de l’Atlantic History, effet du Republican Turn des années 1970-90 : nature idéologique de la révolution américaine. « radicalisme whig » (Bernard Bailyn), « humanisme civique » (John Pocock), « conception néo-romaine de la liberté » (Quentin Skinner). Montre que les « Pères fondateurs » avaient une vision prescriptive de la liberté s’opposant au laisser faire et à l’autonomie de la société civile du libéralisme. Cette approche « républicaniste » se base sur un centre géographique et une chronologie dont le cœur est l’Europe. Elle oublie les autres mondes républicains.

Comment penser l’éclosion républicaine de la fin du XVIII dans toute sa diversité ? Une méthode : décrire les moments à petite échelle et voir les liens qui les associent.

Plusieurs thèses défendues : le républicanisme est lié à un rejet des empires (plus que des rois) et aux question d’esclavage et d’égalité civique. La dimension anti-impériale explique l’association précoce de républicanisme au droit naturel et au libéralisme. Les effets retours des républicanismes libéraux américains en Europe.

Les géographies plurielles du républicanisme

La républicanisation du continent est une histoire atlantique : imbrications Haïti/Révolution française (Bernard Gainot), républiques sœurs et l’Atlantique (Pierre Serna), Irlande/France, les indépendances hispano-américaines, les canadiens français se revendiquant de la République en 1836 + exemples hispano du XIX. En Afrique : les républiques boers contre la conquête britannique de 1795 ou la républicanisation des Quatre-Communes du Sénégal. Questionnement autour des bornes chronologique et notamment la fin de ce mouvement : fin XIX paraît crédible (consolidation de républiques).

Le continent américain est l’épicentre du républicanisme. Temps faibles des républiques en Europe, temps forts en Amérique. Une histoire polycentrique de l’Atlantique politique qui démarre par une circulation liée à l’expansion impériale et se reconfigure à l’âge des révolutions.

Au XVIII et XIX, la république n’est pas un régime (opposé à la monarchie) mais plutôt un répertoire de valeurs politiques et morales (qualités du bon citoyen dans une cité vertueuse) = paradigme républicaniste. La république est une communauté civique avant tout et la question de sa bonne taille (territoire) est ravivée par Montesquieu. L’effondrement de la centralité monarchique pose la question de la bonne articulation entre les pouvoirs locaux, régionaux et l’État : c’est un questionnement républicain. D’où la question du fédéralisme, de la souveraineté des villes et provinces. La République apparaît comme la solution idéale pour la sauvegarde des libertés locales face à l’empire unitaire et liberticide.

Penser l’âge des révolutions atlantiques : questions de méthode

Approche comparée : Lester Langley dès 1996 et Wim Klooster plus récemment (2009). Démarche critiquée par la New Atlantic History. Nathan Perl-Rosenthal (2017) propose une approche contextuelle pour distinguer les pratiques culturelles communes dans le monde Atlantique et expliquer la commensurabilité des processus républicains. Il y a une unité chronologique et politique (souveraineté populaire, gouvernement représentatif et constitutionnel, citoyenneté) à comprendre. L’espace atlantique s’est forgé par la construction des empires européens, la traite des esclaves et le commerce colonial. Populations européennes et africaines transplantées sur le continent américain = densité des connexions intercontinentales qui valide (sans empêcher la discussion) le cadre méthodologique du monde atlantique.

Mais le risque de l’approche contextualiste : homogénéiser les contextes pour servir un propos. Peut-on faire une histoire connectée des révolutions républicaines atlantiques ? Mobilités des personnes, diffusion des pratiques, répertoires d’idées, trafics commerciaux… Articuler microhistoire et petite échelle. Penser le cycle révolutionnaire atlantique comme un rhizome en insistant sur les traductions et réappropriations des circulations révolutionnaires. Il s’agit d’éclairer les rapports entre des moments républicains singuliers. La perspective de « l’entanglement » permet d’étudier l’intrication de plusieurs processus révolutionnaires. Plusieurs pistes : les « papiers séditieux » ou la circulation des rumeurs ; travail des traducteurs ; mobilités des rebelles, militaires et exilés ; construction de sphères publiques transnationales ; transmission des pratiques révolutionnaires. Histoire sociale, culturelle, du droit, intellectuelle, subalterniste et postcoloniale peuvent s’y croiser.

La force et l’existence de communautés politiques locales et provinciales (corporation au sens anglo-saxon) jouent un rôle fondamental dans le basculement républicain des empires de l’Atlantique.

Empire, république et libéralisme

Les républiques américaines sont nées de guerres d’indépendance contre des empires coloniaux. Les revendications économiques et commerciales des élites coloniales ont un rôle important dans l’émergence de ces mouvements révolutionnaires. Les réformes fiscales et militaires des empires après la guerre de 7 ans vont créer une dissymétrie coloniale assumée qui révolte les élites coloniales blanches. Les Européens d’outre-mer vont d’abord défendre une conception impériale d’une monarchie égale en ses parties (Pauline Maier). Cette demande d’égalité (qui tait souvent la question de l’esclavage) s’accompagne d’une revendication constitutionnelle qui, face aux refus, conduit à l’indépendance. Très tôt le corpus idéologique de ce qu’on appellera libéralisme est présent : droits des individus, gouvernement représentatif, liberté économique et redéfinition de la citoyenneté (enjeu démocratique latent).

L’exigence constitutionnelle ouvre les débats sur l’inclusion ou l’exclusion du cercle de la citoyenneté. Ces mouvements révolutionnaires se font donc contre des empires coloniaux, pas de remise en cause de l’institution monarchique et de sa protection religieuse (la bible est souvent convoquée par les révolutionnaires, ex : Thomas Paine dans Common Sense).

Ces républiques américaines sont des régimes d’égalité civile et de participation civique qui vont pourtant reconduire des hiérarchies coloniales avec des individus dégradés en droit. La notion d’égalité y est problématique et hautement politique. La synthèse libérale républicaine justifie par le mérite l’inégalité des droits et l’exclusion des populations non liées généalogiquement à la métropole.

D’autres Atlantiques révolutionnaires, de Saint-Domingue à l’Amérique hispanique

Les travaux de Julius S. Scott dans les années 1980 sur la révolution des esclaves et Haïti ont initié un décentrement politique et méthodologique nécessaire. Révèle la part d’ombre des révolutions américaines et française sur la reconnaissance des droits naturels.

David Geggus a bien montré que l’avènement d’une « république noire » est une lecture erronée puisque Louverture n’était pas républicain et qu’après 1807 Haïti se divise en deux États dont un s’est défini comme un empire. Cependant, cette révolution diffuse les registres de la liberté et de l’égalité civile dans le monde caribéen et est à la fois une médiation de la révolution française et une expérience inédite. Toutefois, cette expérience à tendance à en occulter d’autres dans l’historiographie.

Développement sur l’influence de la révolution de Saint-Domingue sur l’Amérique ibérique.

Importance d’une historiographie qui étudie désormais les acteurs non européens des ces révolutions : libre de couleur, métis, amérindiens. Permet de décentrer l’histoire des républiques et de remettre en cause l’opposition entre modernité européenne et ce qui serait son Autre, son envers.

Toutefois, les communautés politiques africaines ou amérindiennes indépendantes ne sont toujours pas présentes dans l’historiographie des révolutions atlantiques. Nécessité d’une histoire politique « à parts égales »

De l’Atlantique à la Méditerranée

Quels effets retour des révolutions américaines sur leurs anciennes métropoles ?

Développement sur l’influence du corpus libéral américains sur l’Europe du Sud dans les années 1820-30.

Comprendre comment les réseaux des bannis, exilés, militants qui adhérent à un constitutionnalisme libéral exploitent les ressources politiques d’un Atlantique républicain. Les capitales de l’exil transatlantique : Philadelphie, New York, Londres, Paris, Bruxelles…

Conclusion

L’analyse atlantique révèle les grands traits du républicanisme du XIX : d’abord américain, anti-impérial, sociétés esclavagistes et racialisation, peu ou pas sécularisé.

L’opposition à la forme impériale pris la forme d’une critique du despotisme et a permis l’association du républicanisme avec certains registres libéraux. La critique de la centralité impériale a favorisé le questionnement sur les liens cité/province : fédéralisme et autonomie locale sont au cœur des pratiques républicaines de l’époque.

L’histoire des républiques démocratiques intéresse aussi les luttes autour de l’esclavage, la race ou le statut des amérindiens.